按:唐启华,毕业于伦敦政治经济学院,台湾著名历史学者,目前为台湾东海大学历史系专任教授暨系主任,曾任台湾政治大学历史学系教授、系主任。他讲求用实证的外交史方法进行研究,通过多国档案对照研究以重新审视中国近代外交史上的重要事件,研究旨趣为中国近代外交史、中英关系史,现致力于北洋外交研究。目前已出版《被“废除不平等条约”遮蔽的北洋修约史》、《巴黎和会与中国外交》及《洪宪帝制外交》。

唐启华的“北洋视角”是他治学的一大特色,无论是巴黎和会还是洪宪帝制,现有研究成果可谓汗牛充栋。然而他站在北洋政府的视角重新爬梳档案,厘清了诸多过去国人之误解,补足了现有成果之不足。中国近代外交史上的重要事件,首先即为不平等条约,但国共两党长期以废除不平等条约为口号进行宣传,导致北洋政府的修约主张遭到批判,修约成果也受到忽视。巴黎和会也是中国近代史非常重要的外交的个案,过去受到国共两党的革命视角影响,人们普遍认为巴黎和会外交失败,但是唐启华的研究指出中国政府巴黎和会交涉在国外所受评价与国内有很大差距,甚至相反。最后,洪宪帝制外交是中国近代史、中日关系以及东亚外交史的一大关键转折,然而民初以来之政治宣传不断复制,许多误解持续以讹传讹,影响国人历史认知甚深。

唐启华的新书《洪宪帝制外交》,通过运用中、英、日三方档案,描述了洪宪帝制外交的复杂面相,对于袁世凯帝制的失败也有所讨论,本次访谈即以新书出版为缘起。

(以下内容来自《东方历史评论》对台湾东海大学历史系唐启华教授的采访整理,访谈围绕他的著作《洪宪帝制外交》(社科文献出版社,2017年)展开,访谈者为姚涵之。小标题为界面文化(公众号ID:Booksandfun)编辑添加。)

一、外交史的视角为何独特?

东方历史评论:我们先从治学经历和学术关怀谈起,你为何选择外交史这个领域进行研究,是否受到哪本书,哪些档案或者哪些老师的启发?

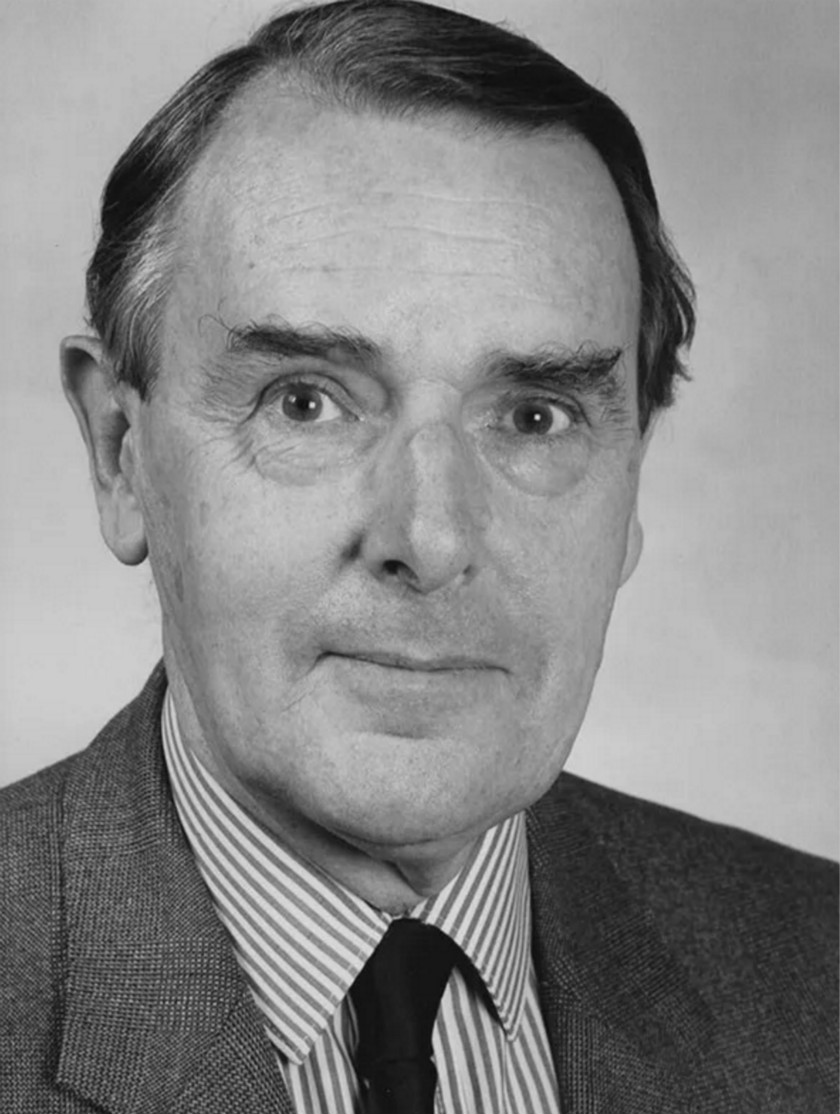

唐启华:我走进外交史这个领域主要是在英国伦敦政经学院国际关系史系读书的时候开始。在出国之前,我事实上对外交史没有什么接触。我在台湾写硕士论文的时候,主要写的是明清史的硕士论文。但是后来开始教书的时候,在高雄公专教的主要是中国近代史的课程,所以对中国近代史接触多一点,后来有机会到英国读书的时候,申请到伦敦政经学院,我在申请的时候主要申请了两个题目,一个题目就是继承我明清史的研究题目,另外一个我想要让英国名牌大学接受我的研究,可能要申请一个他们比较有兴趣的题目,我想可能中英关系史他们比较容易接受。所以我申请了四个学校,两个学校是明清史,两个学校是中英关系史,结果收我的两个都是中英关系史的学校。那时候就选择伦敦政经学院的国际关系史系,因为这个系本身就是外交史专业。伦敦政经学院是一个以社会科学为主的学校,它有两个历史系,一个历史系是经济史(Economic History),跟经济学系是非常密切相关的,另一个是国际关系史(Department of International History),主要是跟国际关系系(Department of International Relations)合作的。所以,我到那边才开始接触外交史,这可以说是一种机缘,很幸运,在伦敦政经学院国际关系史系碰到一个很好的老师,就是我后来的指导教授Ian Nish,他是做英日关系的专家。所以我主要是受到他的启蒙,跟他学习。

东方历史评论:中国近代史的史料非常多,你研究中如何爬梳史料找到研究的切入点和主题?

唐启华:确实,外交史研究最重要的研究方法就是多国档案对照研究。我到英国去的时候,大部分的时间是在位于伦敦近郊的公共档案馆(Public Record Office)看英国外交档案,主要是外交部(Foreign Office)的档案,一般我们叫FO档案。十多年前,这个地方已经改名叫国家档案馆(National Archive)。但是我如果只用英国档案做研究,做中英关系史的话是不够的,我没有办法跟英国的研究者竞争,所以我当时选定的题目就是要用中国外交档案。我也透过一些关系,开始使用中国的外交档案。很幸运的是,在最后读博士一两年的时候,中国的外交档案也比较开放,比较方便使用。我当时看到北洋政府的外交档案是到1928年,我当时在英国的研究题目就定1926到1928作为我研究的领域。那个时间点是可以用英国档案,也可以用中国档案做对照研究,我主要使用的是外交史的正统的研究法。

东方历史评论:外交史、国际关系史以及政治史的研究方法三者相比有什么差异?选择外交史的视角有什么独到之处呢?

唐启华:外交史可以说是19世纪后半以来的实证史学一个非常重要的领域。当时,是以德国的历史学家兰克为最重要的开山祖师爷,他当时的名言就是,“我们只要把各国的档案都收齐了,我们就可以如实地呈现当时整个谈判的过程。”这是相当实证的一种研究法。当然这种研究法在19世纪末到20世纪初的时候,是当时历史学的主流,全世界的历史学都受到兰克学派很深的影响,但是兰克学派这种强调档案功夫的实证史学在一战以后开始受到各式各样的质疑,一战以后认为这种传统的史学是国族史,属于上层史学(high history)。一战以后开始对民族主义有各种的批判和反动,而且开始注重社会下层(low history)的部分。再加上社会科学的发达,又注重社会经济史下层结构,再加上民主的进展,对于帝王将相的历史开始批判。再加上后来二战以后文化史的兴起,下层的历史越来越兴盛,所以外交史到现在基本上已经算是一种传统过时的专史。但是我认为在今天,外交史这种实证史学仍然是非常需要的,因为我们在近现代史的领域里面,其实很多的实证研究,档案功夫目前做得不够。我认为虽然在西方外交史已经是一个过时老套的专史,但是我们仍然需要用档案功夫来重建很多的历史基本事实,因此外交史仍然有其重要性。

东方历史评论:刚才你也提到,近年来历史学界受到很多后现代或者新文化史的冲击,你如何看待实证史学与后现代史学的关系?

唐启华:我认为,随着文化转向(Cultural turn),西方的后现代文化史研究是经过实证史学一百多年的基础上做出来的一种变化。它在基础很扎实的情况下,重视多元诠释,重视从不同的角度来理解历史,他们摆脱了纯粹受史料限制的档案功夫。可以说现代史学和后现代是相辅相成的。然而在中国历史的部分,基本上现代史学还没有基础,基本的档案实证功夫做得还不够,如果直接跳进后现代史学的话其实非常危险。我认为这两者应该是相辅相成,在西方是因为现代史学很扎实,然后进到后现代史学。在中国我们现在还没有进入现代史学,我认为外交史作为现代史学的基础,一个基本功还具有相当强的意义。

东方历史评论:你在中国大陆总共有出版过三本书,《巴黎和会与中国外交》、《被“废除不平等条约”遮蔽的北洋修约史》和最近的新书《洪宪帝制外交》,这三本书背后是否有比较一致的问题意识或者核心关怀,有没有某种思想脉络?

唐启华:这三本书确实有它们的核心的问题意识,基本上都是用实证的外交史研究来重新研究北洋时期的外交。我希望能够由北洋的视角来看待当时的中国外交,其中最重要的着眼点是,外交史一定是以中央政府为主要的行为者跟外国进行交涉的。而在北洋政府时期,中国的中央政府无疑是北京政府,可是国共两党长期都是以孙中山的广州政府,后来的南京政府和武汉政府为主体。然而,无论是民国初年刚建立的南京临时政府,还是后来孙中山在广州建立的国民政府,以及武汉和后来南京的国民政府,基本都不是中央政府,并没有真正跟列强主要外交。我认为研究外交史的话,从1912年到1928年,无论如何应该以北京政府为主体,不谈北京政府外交的话,没有办法谈中国外交史。所以我这三本书基本上都是以北京政府为中心来谈当时的中国外交史,基本上从北洋外交的视角来看当时的中外关系。

我认为当时的外交主要是几个议题,首先是不平等条约。当时国共两党都宣传要废除不平等条约,而我的研究主张,北京的北洋政府主要主张修约,而修约有很多的成果,而且对后来的南京政府影响也很大,所以我才想写《北洋修约史》,花了很多的时间把北洋时期所有修约的个案研究出一个体系来。第二,在北洋时期,巴黎和会是一个非常重要的外交的个案,过去也都是从国共两党革命的视角和民族主义的视角来看待巴黎和会,认为巴黎和会外交失败。可是我自己从北洋外交档案和其他国家的档案看到,中国在巴黎和会的外交表现基本上都能够被肯定评价,所以《巴黎和会与中国外交》这本书主要是从这个角度来谈巴黎和会与北洋外交。

现在写的这本书是《洪宪帝制外交》,洪宪帝制外交也是我们站在革命史观来看的话,总是认为袁世凯为了称帝对日本在外交上做出很多的让步,尤其是“二十一条“交涉里面,都认为他为了当皇帝承认了很多日本的要求,丧权辱国,换取称帝。但是这个跟我在外交档案里面看到的是相当不一样的,我才想用中国、英国、日本三国的外交档案来对照研究一下洪宪帝制的外交。

二、世界史脉络中的北洋时代外交

东方历史评论:在《北洋修约史》当中,我们已经读过袁世凯与“二十一条”的修约过程。相比《北洋修约史》,你的新书《洪宪帝制外交》关于袁世凯有什么新的观点或者结论吗?

唐启华:因为我原来在做“二十一条”的时候就发现,袁世凯在“二十一条”的表现在英国看来,袁世凯是获胜,压倒了日本。日本本身也认为他们自己受到袁世凯的顽抗,得不偿失。尤其是2015年京都大学的奈良冈聪智教授写了一本《什么叫“二十一条”:中日近代冲突的原点》(對華二十一カ條要求とは何たっだのか—第一次世界大戰と日中對立の原點)。这本书在2015年出版,半年以后就得到日本学术大赏,所以在日本是广受好评的一本书。这本书里面,日本学者承认日本在“二十一条”交涉里面是失败的。尤其他在书里面很明白地讲到,当时谈判交涉时候的日本的外相外务省大臣加藤高明自己认为“二十一条”交涉是“世纪之败”。为什么外国,尤其是我们的对手日本所认为的外交失败,可是在中国,人们却认为袁世凯在“二十一条”交涉中丧权辱国,这个对于“二十一条”的中国外交的评价中日两国刚好相反。所以,我当时提出了这样的检讨。

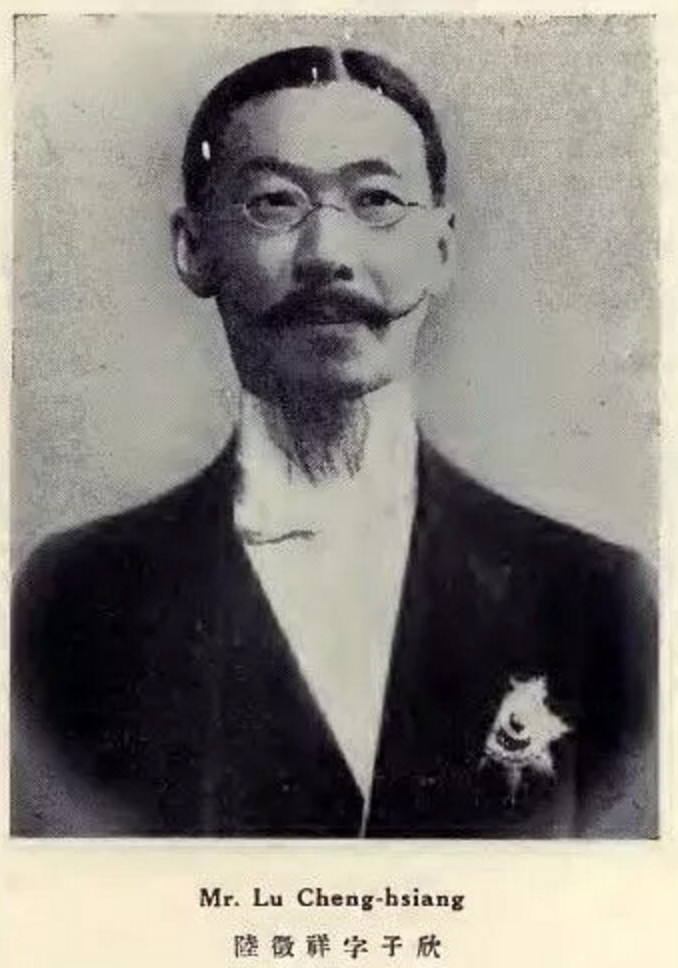

事实上如果袁世凯并不是为了称帝而对日本让步的话,他到底为什么要帝制?而帝制为什么失败?这是我研究时很重要的动机。其实还有多个机缘,其中最重要的是以前有关于洪宪帝制中国外交的档案不完整,而最近我们找到了很好的档案,可以帮助我做洪宪帝制外交,这就是我在《巴黎和会与中国外交》那本书的前言里面有提到的,在外交档案中0313驻比(比利时)使馆史馆保存档,这份档案在2007年年底增加后半段,我后来看到这份档案的时候,推断这份档案应该跟驻比使馆没有关联,这份档案实际上应该是陆征祥的个人档案,我当时推断这份档案应该是巴黎和会以后,陆征祥回到中国辞去外交总长,后来1922年到瑞士当驻瑞士公使的时候,他把民国初年他主政十年外交时期的秘密档案都带到了欧洲,后来在比利时天主教的修道院里面当修士,再后来当神父院长以后,他把这份档案交给驻比使馆,然后驻比使馆再交到中央研究院。

2007年底这份档案出现以后,我开使用这份档案做研究,完成了《巴黎和会与中国外交》一书中国外交的部分。做完了巴黎和会以后,我继续用陆征祥档案里面的国体问题的部分,也就是洪宪帝制的部分继续做洪宪帝制外交的研究,陆征祥档案的出现,是我能做这份研究非常重要的史料基础。我基本上用陆征祥的0313的档案,另外再用英国的FO的档案,另外再参照日本的外务省文书,三个档案我逐渐对照以后,逐渐地抽丝剥茧,大致认为在这本书可以把洪宪帝制外交的来龙去脉讲清楚,得出一些跟过去可能完全不一样,甚至于相反的结论。

东方历史评论:可以简要地谈一下你的结论吗?

唐启华:我在这本书里面第一要讨论袁世凯称帝跟“二十一条”有什么关联,我认为“二十一条”交涉是袁世凯获得实质上的胜利,他可能是在“二十一条”交涉以后对日本产生轻视,而且他在“二十一条”交涉里面得到全国民心的支持,尤其得到北洋军人的全力支持,所以在“二十一条”交涉以后很多北洋军人想要他黄袍加身。这可能跟我们过去讲的刚好相反,还有另外一个重要的原因是,洪宪帝制很重要的背景是欧战。由于欧洲战局在1915年下半年进入白热化状态,当时的西战线焦灼,东战线虽然俄国势力很强,但是基本上进入了壕沟战。在洪宪帝制前后最重要的战争的焦点是在南线,南线的战场基本上是奥匈帝国进攻塞尔维亚以及英国、法国进攻达达尼尔海峡(Dardanelles Strait),即所谓的加里波利战役(Battle of Gallipoli),这是当时洪宪帝制的背景。

英国在1915年的时候不断地向中国寻求支援,以提供俄国东战线的军火,所以《洪宪帝制外交》第一章就是谈英国购买中国军火的交涉,这案子很有趣,我们过去知道得很少,这里面有很多国际骗子的出现,例如巴克斯(Edmund Backhouse)等等,但是当时英国并不知道受骗,所以英国当时要争取袁世凯提供中国的军火,提供中国的兵工厂,甚至希望袁世凯能够参战,中国能够参战。这是当时洪宪帝制很重要的背景,基本上英国是支持袁世凯的洪宪帝制,希望能够取得中国参战,但是日本刚好相反,日本为压制中国,努力地不让中国参战,所以洪宪帝制其实有非常强的国际外交的背景。我有时候开玩笑地说,袁世凯洪宪帝制可能是败给凯末尔,因为英军在加里波利战役里面败给了奥斯曼土耳其帝国的一个年轻的师长凯末尔,造成英国在外交上不能压制日本,必须跟着日本走。

所以要把洪宪帝制外交跟整个欧战的战局,跟整个远东外交的变化连在一起看,才能够理解,为什么袁世凯的帝制是功败垂成。事实上,我在研究的时候还发现,袁世凯也利用中国参战问题来争取英、法、俄三国支持他称帝,压制日本。日本在参战问题上面也被三国施加了很强大的压力。而且袁世凯甚至还利用当时的同盟国德国跟奥匈帝国以及协约国英国、法国,俄国和日本之间的矛盾,这两个阵营都要争取袁世凯,基本上除了日本外,所有的交战国都支持袁世凯称帝,以美国为首的中立国也支持袁世凯称帝。所以袁世凯利用了英国、美国对日本施加压力,袁世凯当时对于外交是非常有把握的,认为日本无能为力,但是没有想到在帝制推动的时候,战局对英国、法国不利,在加里波利大败,甚至造成1915年10月的时候保加利亚参战。保加利亚跟奥匈帝国联手,然后让塞尔维亚全境被攻陷。在1915年11至12月,洪宪帝制推动到高潮的时候,英国不得不向日本妥协,因此洪宪帝制几乎可以说是功败垂成。我们从外交档案里面看到的洪宪帝制、从各国的角度看到的,跟我们过去国共两党从中国民族主义与革命史观视角所看到的相当不一样。

我在这本书里面讨论这些所有的历程,以及袁世凯跟日本对抗是袁世凯洪宪帝制失败的重要原因,在外交上日本反对他。事实上护国军在国内的反对影响并不是太大,而且非常重要的是,所有国内的反袁势力背后都有日本支持,包括护国军起义、广西的独立、广东的独立等等,从外交上来看,没有日本反袁的话,袁世凯帝制很可能会成功。关键是日本人为什么要反袁?我从档案里面看到,日本反袁最主要的原因是他们在“二十一条”交涉里面看到袁世凯在外交上面“以夷制夷”的手段,日本当时认定袁世凯是日本称霸东亚,推动大陆政策最主要的障碍,于是希望利用袁世凯称帝的弱点,全力把袁世凯扳倒,给日本在中国的扩张奠定良好的基础。当然日本本身也有派系之争,有人主张利用袁世凯,有人主张打倒袁世凯,不过后来日本的军部,尤其是参谋本部,还有黑龙会逐渐占上风,最后日本决定让袁世凯彻底地从政坛消失。总而言之,从外交史上看到的洪宪帝制跟我们过去所看到的相当不一样。我想我这样做的研究成果应该可以提供国内学界重新思考洪宪帝制,甚至对整个中国近代史可能有一些新的理解。

东方历史评论:你提到日本反袁势力非常强,那么袁世凯是否意识到日本对于他帝制推动的重要性?他为何以对抗的方式与日本打交道,而不是寻求某种意义上的妥协或者合作呢?

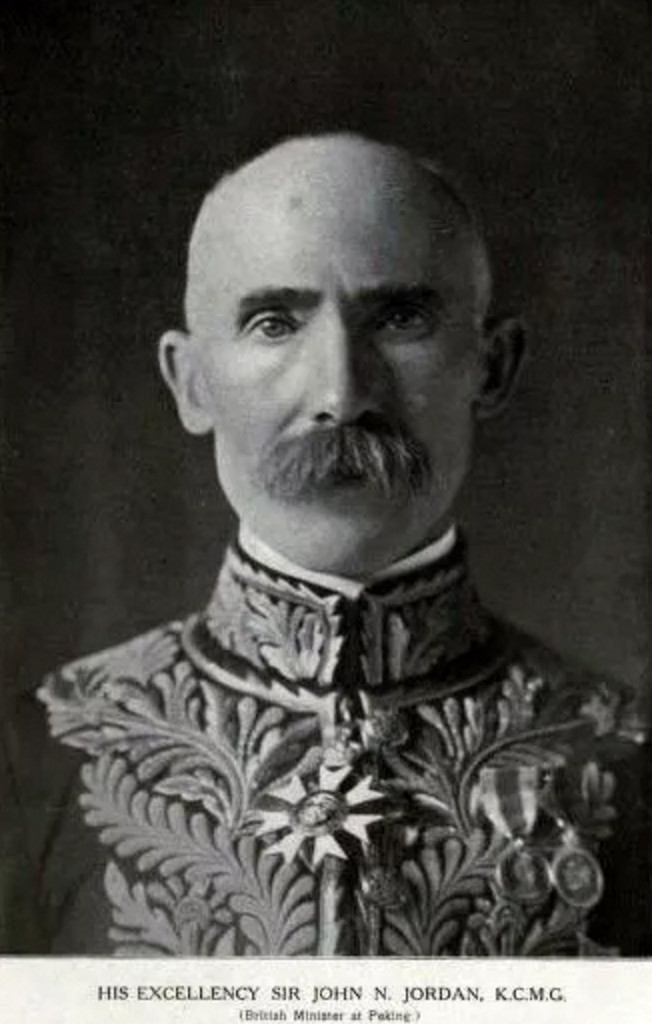

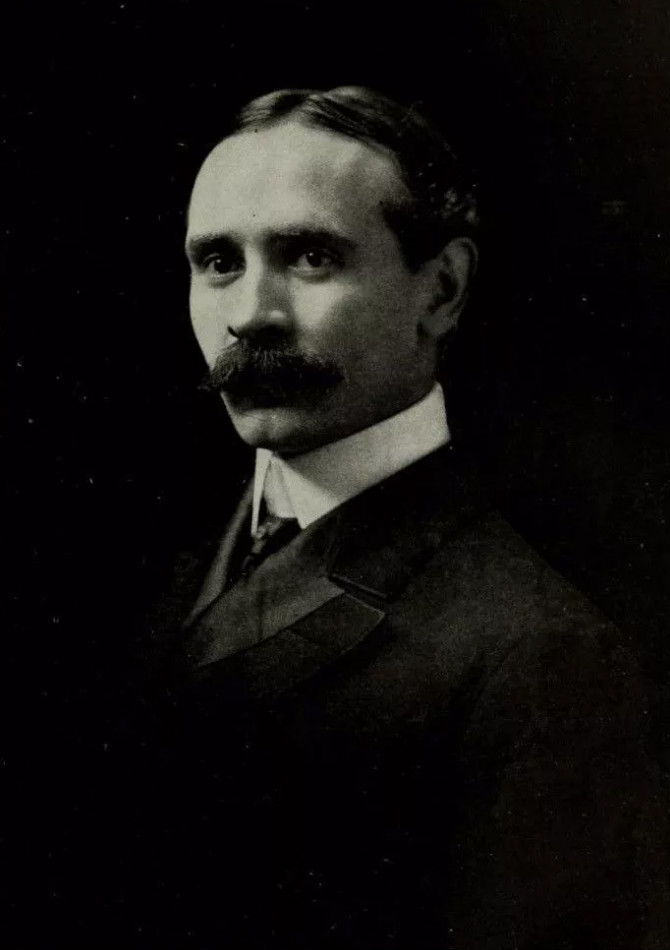

唐启华:这个问题很关键,袁世凯一开始的时候可能自以为有十足的把握压制日本,因为英国全力支持袁世凯,而英国的力量当时在世界上是超级强国,在英日同盟里面居于老大哥的地位,英国驻华公使朱尔典(John Newell Jordan)是袁世凯的铁杆哥们,所以他全力支持袁世凯。再加上袁世凯对于德国、奥地利的支持也很有把握,美国驻华公使芮恩施(Paul S. Reinsch)也是大力支持袁世凯,所以袁世凯认为,以英、法、俄,美,甚至加上德、奥的支持,日本并不足为患。但是刚刚有提到,由于欧洲战局的变化,让英国在1915年11月以后没有办法再压制日本,反而还必须向日本妥协,甚至要求日本派驱逐舰和巡洋舰到地中海地区巡弋。

洪宪帝制这样的外交的变化,可能是远超出袁世凯本身可以掌控的范围,最后只能说天亡袁世凯,国际大势的不利。袁世凯本身到1915年12月他也认为情况不对,他也开始要跟日本妥协,但是中间发生了一些误会,主要是1915年12月16日,中国驻日公使陆宗舆跟日本的外务省大臣石井菊次郎,两个人曾经有过一次误会,陆宗舆听石井菊次郎讲话,有一句话听错了,这句话造成双方的误会。这个在书里面有提到,到12月底的时候,日本已经决定全力倒袁,中间有一些变化的历程。后来1916年2月底,袁世凯不得不撤销帝制,全力镇压护国军的时候,护国军已经几乎被击败,而日本那个时候下定决心在3月7日内阁通过支持护国军全力倒袁。整个历程里面可以看到袁世凯面对的是大环境的不利,再加上日本当时也用全力来对付袁世凯。总而言之,中间的外交历程相当复杂,到最后日本用尽全力在经济上把袁世凯扼杀。从这个角度看,我们过去认为袁世凯是对日本妥协换取称帝,可能跟我研究的结果刚好完全相反,日本是害怕袁世凯称帝成功中国强大,成为世界强国,而把袁世凯全力地推倒,袁世凯的失败,我自己认为是日本全力要把他拉倒,有密切的关联。

东方历史评论:自从袁世凯在朝鲜监国以来,他一直跟日本打交道,直至晚年也未曾停止双方的互动关系。你如何看待袁世凯对日本的态度,他对日本的态度从甲午战争到称帝这段期间有什么变化?

唐启华:从外交史上来看,袁世凯是非常了解日本的,他跟日本打交道的时间也很长,他从1882年到日本,到甲午战争爆发前夕1894年离开汉城,他有12年的时间跟日本打交道。回到中国以后,又继续在后来的戊戌变法、义和团运动中与日本交手,加上担任直隶总督以及外务部尚书,也处理过日俄战争时期的交涉,他跟日本打交道的经验是非常丰富的。他也完全了解日本对中国的野心。袁世凯在民国初年跟日本交涉中,主要是用“以夷制夷”的方式,联英制日,在辛亥革命中让日本吃足苦头,用英国来压制日本。在善后大借款和二次革命里面,联英制日都获得很大的成功,但是到欧战爆发以后,整个局势发生变化,英国在远东必须对日本妥协,所以袁世凯逐渐失去了支撑。

但是“二十一条”交涉的时候,袁世凯仍然可以利用英国的善意跟本身自己外交上面的策略让日本表面上得到胜利,但实质上面日本是受到了相当强硬的抵制。但是洪宪帝制的时候,袁世凯自己本身的政治上的野心和弱点完全暴露出来,所以被日本抓到要害。我一直认为过去教科书里面对袁世凯,认为他对日本丧权辱国,换取称帝,众叛亲离的说法可能跟外交史档案看到的差距比较大。我相信袁世凯从头到尾都是抵制日本的,甚至我看到所有的北洋各个派系,所谓的北洋军阀们也没有哪一个人是真正亲日或者跟日本妥协的,最多都是虚与委蛇。我认为北洋派对日本的野心非常了解,整个北洋外交里面,大家都是考虑怎么样抵制日本,怎么样维护国权,这是我研究北洋外交里面一个非常重要的心得。

东方历史评论:你刚刚提到袁世凯的野心和弱点在与日本后来的交涉过程中被日本利用,前面你在提袁世凯帝制失败的时候,主要是提出外交环境的极端不利。袁世凯有什么样的野心和弱点致使最终的败局?

唐启华:袁世凯从各方面的材料看,他确实自己想当皇帝,但是他也很小心,他认为要有绝对的把握他才会做,所以他在“二十一条”以后,他想称帝,这里面可能有他自己判断失误的地方,也有国际上面局势变化,超出他的想象的地方,其中也有日本故意去迎合他的地方。袁世凯最后决定要启动洪宪帝制的法律程序进行投票,主要是在1915年9月份,日本的首相大隈重信好几次发言,甚至在报纸上发言都表示不会干预中国内政,对袁世凯表达善意。我并不认为大隈重信的话是骗袁世凯的,他当时可能真的有这么想,但是日本本身在1915年10月发生比较大的政局变化,黑龙会以及其他反袁的力量逐渐加强,支持袁世凯的元老的力量逐渐减弱,日本本身内部政局的变化跟袁世凯洪宪帝制的成败关系也非常密切。我这本书里面也用了一部分日本的研究成果作为理解日本外交的基础,例如臼井胜美和北冈伸一来作为理解日本外交的基础。但是我相信日本本身的复杂的状况一定是超出我在书里面所写的部分,也许将来有机会的话,了解日本外交史的学界朋友这方面可以更进一步来做探讨。

东方历史评论:你在运用这种多国外交的档案的时候,因为各国观点是不一样的,你如何在这个过程中达到一种比较平衡或者持平的论述?

唐启华:这是说起来很容易,做起来很难的一件事情。因为你读得懂外国的文字,读得懂档案表面的意思,这还不算太难。比较难的是你要把外国的档案放到当时的历史脉络里面来理解,这就很难。我长期接触英国外交档案跟英国史,对于英国外交的掌握,我自认为有一点把握,但有时候还是很心虚。对于日本的政治史我们也下过一点功夫,但是从档案里面看到的复杂程度也往往超出我们的理解。我在做跟条约部分相关的时候,也发现还必须对于国际法有相当的理解,才能够知道条约里面那些专有名词所代表的意义。做历史研究需要很多辅助的学科知识,历史研究相当不容易。绝对不能从表面字面上的意义来解读,要把它放到当时的语境,放到当时的历史脉络和相关的法律上的关系来理解。历史研究虽然困难,但它有一个很大的优点,就是你花下去的功夫不会白费,越沉越香,通常你到40岁或50岁以后才真的进入成熟期,所以年轻的学子不要急,一步一步来。因为你们需要的语言训练,需要的语境的掌握,需要历史脉络的理解,这个不是急得来的。主要是你花下去的功夫,都不会白费,慢慢累积。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论