是,我就是你们曾一直渴望出现的/那个诗人。我的心可能比古文尚书更晦涩/而阅读秘籍就在于:爱憎分明

——杨典《伊斯兰尚书》

可我这个人/除了诗/鬼、古籍和酒/什么也不信

——杨典《脑袋》

画

父亲是音乐家(原中央音乐学院作曲系教授),母亲是小说家,杨典的艺术生涯却是从绘画开始的。

杨典的父亲1957年被打成右派,那一年他从中央音乐学院毕业,被分配到了重庆,在重庆歌剧团的食堂里洗碗切菜。杨典的童年是在重庆歌剧团的大院里度过的,大院以前是重庆公安局的院子,有着许多曾拘留过犯人的小房间、阁楼和库房,杨典出生后,那里已经住着形形色色的人,歌剧院的演员、导演、音乐家、画家,医生、厨师、裁缝,摘帽右派、混混儿、贼,疯子、怪人、奇人……杨典就成长在这大杂烩一般的环境里。

整个重庆也是一个大杂烩。重庆是杨典“诞生后看见的第二个子宫”,是一个滋养怪杰的地方。重庆旧时是袍哥的天下,现在还遗留着帮会的耿直和江湖气。嘉陵江和长江在重庆遇合,全国各地三六九等的人从重庆的水运码头上经过,使得重庆鱼龙混杂,既多骗子、坏人、野人,也有仗义英雄,文化怪杰。重庆的特色一是民风野,满街都是吃火锅打架的人,二是个体化的人多,不结群,这都在杨典的性格里埋下了因子。

在杨典的童年记忆里,父亲是人们眼中的一个“疯子”。他“不修边幅、不梳头,裤腿也总是一高一低地挽着”,而且“走路、吃饭、办事或上街游行时,都会一个人摇头晃脑、哼哼唧唧、忽笑忽唱的,不知在想什么”。但是杨典发现,疯疯癫癫的父亲有很多崇拜者,家里总是出入着许多慕名而来的陌生人。内行的人知道,父亲自言自语时,不是在作曲,就是在配器。有人告诉杨典,“你父亲是个著名音乐家”。

作为著名音乐家的儿子,杨典从两岁便开始学小提琴。他的耳边总是放着一个半导体收音机,整日向他灌输音乐。父亲可以在屋里一边做饭、作曲,一边监督着杨典练琴,稍微有点音不准,姿势不对,便会立刻发觉并发怒。反复的练习对于一个孩童来说实在是太枯燥了,窗外的一只麻雀,一片落叶,远处操场上的叫喊总是吸引着他的注意力,他也就没少挨训。有时候被父亲训得急了,杨典便一边哭一边拉,眼泪落到琴面上,然后再流到小提琴的“f孔”里去。

或许如杨典后来在回忆文章中写道,“对重复父亲的行为和天才有一种恐惧,恐惧产生叛逆”。或许只是一个孩子单纯对枯燥训练的厌烦,杨典总是哭闹,终于有一天父亲也不耐烦了,“你不想学就算了,反正我也没时间教,你爱学什么学什么吧”。大概六七岁的时候,父母同意杨典不再拉小提琴,而是去学画画。

在杨典住的歌剧团大院里,穿过食堂有一条胡同,胡同最深处有一扇小门,透过门缝可以隐约看到里面的情景。杨典跑到胡同里玩,扒在门缝上,看到里面摆着一个石膏像,不知道是食堂的厨子还是谁,在对着石膏像画素描。杨典觉得他画得很好看,就走进去,站在旁边看着他画,看着看着杨典说,“我也想学画画”。

父亲给杨典找的美术老师是一个刚从监狱里放出来的老右派画家。老师的私人画室在重庆一个菜市场附近的胡同里,班上有不少学生,杨典是年纪最小的一个。屋子的中间拉一个帘子,老师在里面睡觉和做饭,帘子外面就是教室,很多人围着石膏和一个骷髅在画素描。那是杨典第一次看见骷髅,是老师从医学院买回来的一个真的人头骨骷髅。杨典才七岁,坐在画室里对着石膏和骷髅,进行着枯燥的素描基础训练。

几年后父亲工作调任,杨典开始随着父亲在重庆、上海、北京三地迁徙。从11岁开始,小学到中学的十一年间,他一共转过七次学,搬过九次家。几乎每过一两年,他都会当一次插班生,每所学校的进度不一样,杨典的学习用自己的话来说,是“一堆垃圾”,尤其是代数,上课已经不知道老师在讲什么了,考试只能乱写。在一次次短暂地进入新环境又离开中,杨典习惯了做一个陌生的边缘人。

每到一个地方,父亲都会给杨典请一位油画老师。1987年后,杨典家彻底定居北京,父亲为杨典在笔管胡同附近大杂院里租了一间屋子,潜心作画。此时杨典已是一个少年,披着长发,裹着一袭从重庆带来的旧军大衣,浑身是颜料的色点,“觉得自己是某个被命运埋藏在‘帝国胡同’里的鬼才,大踏步走在北京大街上”。他和一个同学约好,一起到中央工艺美院上绘画考前班,初二那年冬天,他每天早上5点半就起床,顶着寒风坐一个小时的公交车去上课,经常冻得手指拿不动画笔。那时,他像很多青年一样,中了“梵高之毒”,认为艺术应该是一种苦行。他画面上的物体全都被扭曲的色点搅拌在一起,他认为绘画就是“一种宣泄,一声喊叫”,是“用色彩反抗生活的苍白”。

杨典报名了中央美术学院附中的考试,但是考试那天他没有去参加,他突然不想画画了,想写诗。于是他与成为一名学院派的专业画家擦肩而过。

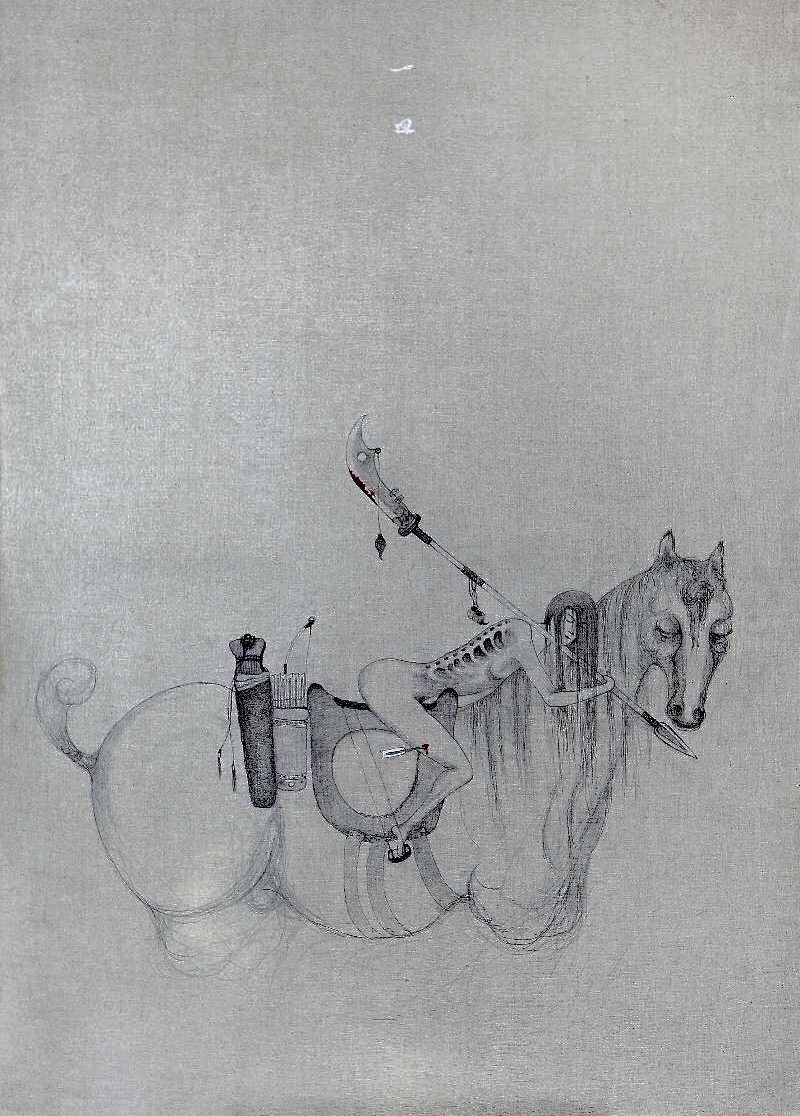

25年后的2012年,杨典的工作室出品了画册《太朴之骸》,选录了他的百余张架上绘画作品。在前言中他写:“为此,我觉得整整等待、消耗和磨损了半生。”这是对少年时代对绘画的热爱的还愿。在当代艺术与商业和政治纠缠不清,行为、装置、影像艺术喧嚣不已时,杨典坚持认为架上绘画依然没有穷尽新的可能,他一度陷入迷茫,直到领悟了“太朴”一词。

如明清之际画家朱若极《画语录》所言:“太古无法,太朴不散。太朴一散,而法立矣。法于何立?立于一画”。太朴,是“在将画未画之时的懵懂之感,是对图像的意会”。它也是一个大杂烩,是“一只透析万物、影射万物又能混淆万物的X光”。杨典所取法的,既有朱耷、徐渭等水墨画的传统,也有西方博伊斯、克莱因等西方后现代艺术的技法。山水、鬼怪、人体器官、几何图形并存在他的画面里。他所从中汲取养料的,还有中医针灸图、人体解剖图、古籍小说的绣像、色情浮世绘或植物学图谱……

一切都可以成为综合材料,一切入一。在杨典的诗文中,我们也可以看到这样的特点。

诗

1984年底,因父亲回到中央音乐学院任职(杨典的祖父和祖母在上世纪5、60年代也都是央音的教授),杨典便跟随父亲来到北京,住在中央音乐学院里,那里原是醇亲王府,50年代后成为鲍家街43号,杨典的整个少年时代在此度过。不论是中央音乐学院,还是之前住的重庆歌剧院,家里来往的都是艺术家,在这样的氛围里,杨典从来没有想过除了文艺这个世上还有什么别的东西可以做。“没有想象过以后搞科学、学经济或者学什么别的实用的东西,已经被屏蔽掉了这些,家里觉得我长大了就只能搞文艺,琴棋书画反正选一个。”

但是当1987年的夏天,杨典提出要做一个诗人时,父亲还是吃了一惊,随即大怒。对于父亲来说,音乐和绘画都是正常的职业,写诗岂能算是一门手艺?“全中国也才只有六个职业作家,写诗能当饭吃吗?你以为你是谁?”父亲问道。杨典便跟父亲整天掐,父亲说自己是艺术家,杨典便说:“我是天才”。最后父亲无可奈何:“那就真是没法管你了,你自己混吧”。

杨典没去参加央美附中的考试,在音乐学院附中读了几年高中后,他就辍学了。他跟父亲说,不喜欢上学,不想上了,父亲说好吧,你自己选的路,遇到什么困难自己承担。二十年后韩寒以辍学反对原有的教育模式,但在当时杨典的字典里,连“辍学”这个词都没有。“就是不想上学,要写作、到处玩,我的思维反正从小也比较跳跃,为什么人一定要上学?我爸他们那辈也有很多人不上学,身边有很多人也不上学,不是照样都是艺术家?”

杨典不喜欢对自己过去的行为进行阐释,一切都是“随性”,“现在有一种很虚假的自我分析方法,就是把自己现在的思维直接放在过去,这是绝对不可能的,少年是很直观的凭感觉去做事,把自己的思想诠释得那么仔细,那就不是孩子了,也就没有锐气了。”

80年代是一个诗歌的年代,甚至在杨典看来,80年代诗歌“是一个很变态的事情,它被推到一个不恰当的高度,就像90年代的摇滚一样,有一阵是全民式的”。那时杨典身边几乎人人都在写诗,不管是搞音乐的、画画的,还是本就是诗人。现在的很多所谓“第三代诗人”都经常出入杨典家,杨典十三四岁时,身边的朋友大部分是中年人,包括诗人子午——“第三代”这个词的第一个提出者,《第三代宣言》的起草人。

1987年十五岁的杨典和诗人子午成为了挚友,子午是杨典投入写作生涯之后,在精神上遇到的第一个人。那年子午要去海南工作,杨典也和子午一起出发,“我只感到我也要写诗,要飞,要云游天下”。那时的海口天高皇帝远,是“诗歌公社”和“文学共产主义的食堂”。杨典彻底开始了少年诗人的生活,一种“每天自称‘天才’的荒诞生活,暴饮暴食,抽烟,对莫名的事物狂笑不止”。

从海南回来,杨典更不能自已地读书、写诗。子午给杨典开了一份叫做“捷径”的书单,让杨典在最短时间内,把世界文学和中国古代诗歌中一些重要作品“洗”了一遍。当时阅读的西方诗人中,就有杨典后来一直深爱着的里尔克、兰波、博尔赫斯、艾略特、马拉美和曼捷斯塔姆,子午也是第一个提醒杨典注意中国传统典籍的人。

杨典十五岁写出了自己少年时代第一批意象密集的抒情诗,有两首发表在了《星星诗刊》上,其中《辫子》是一首写性的长诗,另一首《天亮以前》,是清晨起床时记下的一个“梦记”。杨典几乎陷入一种走火入魔的状态,他可以从早上一睁眼就读书、写诗一直到深夜,不洗脸,不出门,两三天只吃一顿饭,一度觉得“若是20岁还写不出伟大的诗篇,就死了算了”。

17岁之后,杨典就没再跟父亲要过一分钱。辍学后不久,一个音乐学院的朋友喊杨典去拍纪录片。80年代末台湾制片人凌峰来大陆拍摄纪录片《八千里路云和月》,音乐学院的一个朋友接上了这个活儿,找了五六个做音乐和写作的朋友进入摄制组,其中就有杨典。杨典在纪录片的组内当编导和撰稿,一起负责制片的则是后来因《白日焰火》一片获柏林金熊奖的导演刁亦男。杨典进入了纪录片行业,收获便是有了收入,以及跑遍了全国大大小小的地方。

杨典做了七八年的纪录片编导,其间还在北京电视台做过三四年的外聘编导,北京电视台的领导想把杨典留下来,被杨典以出国为由拒绝了。“要不然我就会一直在体制内某个单位待着,我经历过很多单位,什么杂志啊、报社啊、电视台,但是没有一个单位我会留下来。”

1997年杨典去了日本,也是一时随性,想出国看看。他在日本一边学语言,一边打工,想着日后再学学建筑。他做过蜘蛛人,挂在城市的高空擦洗高楼玻璃,在塑料瓶厂机械化的流水线上做过工人。他本想在这里感受古典东方之美,但却失望地只看到了现代资本主义主导下日本人生活的空虚和疲劳。他感到自己需要文化归属感,“你觉得这里整个环境跟你没关系,我还是比较传统落地生根的那种,虽然精神上很叛逆,但是好像离不开汉语,离不开中国菜。”不到两年杨典就回了国。

杨典十几岁时在80年代的文学热中更多地沉浸在西方现代派和形而上学的思索中,二十岁之后,阅读越来越多地转向了中国传统典籍,而他的诗歌中,也越来越多地出现中国传统的元素。2002年杨典独立出版了首部诗集《花与反骨》,收录了他十五岁到三十岁创作的诗歌。随后他搁笔几年写小说和随笔,2008年重新拾笔,近十年又井喷式地写下了千余首诗,其中得以正式出版的只有《女史》和《随身卷子》中的一部分,独立印行了《禁诗》《七寸》等几部诗集。

如果说《花与反骨》还有很大一部分是抒情的,到了《禁诗》,杨典说自己的诗歌里只剩了“脾气”,再到《女史》和《随身卷子》,“脾气”都没有了,而有了更强的叙事性。自始至终,杨典不认为自己的诗歌有明确的风格,“我的风格就是没有风格,只能说是我的性格”。杨典诗歌气质一如其人:狷狂,不拘一格,爱憎分明。他的诗,自由与格律夹杂,白话与文言夹杂,信手拈来典故与笔记,不时出现脏话、黑话,甚至图像诗、无字诗。在他看来,汉语是一门空前复杂的语言,“古代汉语是一片原始森林,你不可能不利用,进去走一圈总有收获,现代汉语从民国以来的一百多年有太多东西了,到现在网络语言、黑话、俚语、方言全是汉语,你不知道哪个能代表汉语的正宗,所以你可以都揉进来,问题是你有没有这个本事。”

杨典几乎从不出现在主流诗坛种种流派和论争中,远离热闹的诗歌运动和“圈子”,他从小就旁观了太多诗歌界的人事。“我对这套已经很反感了,80年代有一句话,诗歌界就是黑社会。诗歌界的人是很乱的,有些人很脏,像浑水似的,他们开各种各样的会,很多当年很好的人就退出,现在也这样,年轻上来的人也不见得好到哪去。”他说道。

杨典不认为现在的某些“先锋群体”与第三代诗人对抗就是先锋,写古代的符号就是传统,口水与白话就是叛逆。在他看来,“先锋”不存在方向,只要跟周围的环境和时代相反,就是先锋。“如果现在全是现代的,我就以保守主义为先锋,最传统最落后的就是我,如果现在都是落后的,可能最激进的就是先锋。历史上古今中外先锋都是这样,现在你看辜鸿铭挺先锋,当年他们觉得他最落后,还留着辩子。”

琴

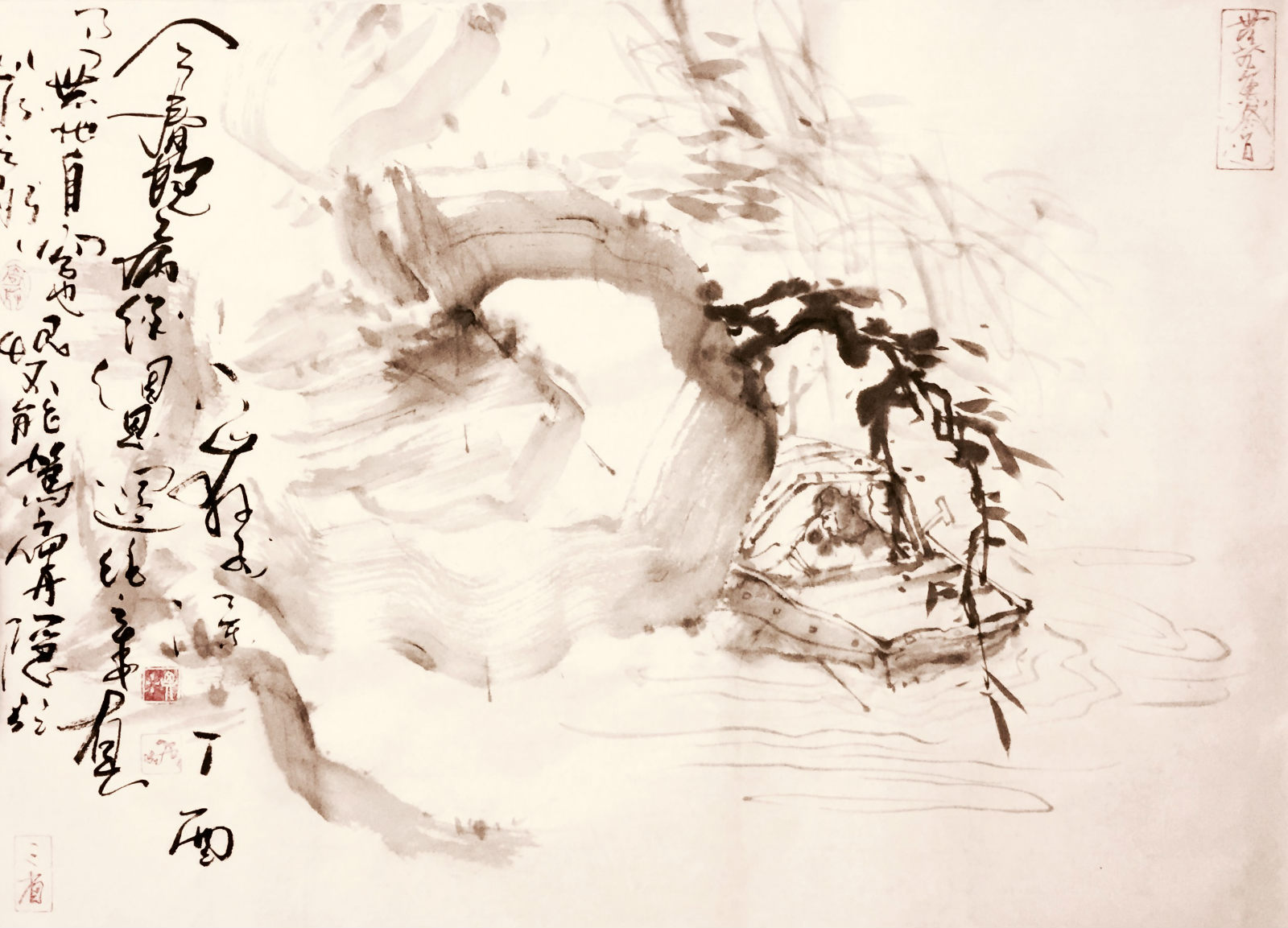

2002年秋,杨典游说一些琴友,带着七张琴、十九幅画,两套琴谱,从北京奔赴江南,在上海汾阳路音乐学院的街边开办了一家古琴馆。

琴馆背靠上海音乐学院,有一条小路可以直接进入学校,这里也是杨典11岁时第一次来上海住过的地方。1983年冬天父亲调任上海音乐学院,杨典就随父亲住在上海音乐学院图书馆下面一间四平方米的斗室里。那时父亲正在将古琴曲改编为小提琴曲,每天在家里一边放着音乐,一边给杨典讲聂政刺韩王、嵇康奏《广陵散》等古代音乐家的传说。

父亲从大学时起便开始致力于小提琴民族化的探索,曾将《关山月》《十面埋伏》等许多中国传统曲目改编成小提琴曲。从杨典五六岁时,家里就整天萦绕着古琴声,吴文光等古琴家与父亲合作研究古琴曲的改编。那时候古琴即使在音乐学院的圈子里也是一个很酷的东西,民间更是知之甚少,中央音乐学院的古琴专业几年招不到一个学生,在1950年代,全国只有五十余人会弹古琴。那时古琴也是一个极其高雅冷僻的事物。后来杨典开始正式师从吴文光先生习琴。

二十年后重回上海音乐学院故地,杨典成为中国第一个敢在大街上开古琴馆的人。“当时空怀一腔傻帽似的激情,觉得传统应该推广,应该出来呼喊一下。”他的设想是在上海创设一个江南地区古琴的雅集地,同时开门招收学生,向社会推广古琴。琴馆屋顶铺着百十来斤干草,屋檐下悬挂着杨典自制的巨大麻布灯笼,庐内置扁额、书籍、毛笔、怪石与茶饮。杨典昼夜住在琴馆内,白天,不少琴人来琴馆里品茶、抚琴、闲聊,夜里,杨典对着一盏孤灯,在一张破败的折叠木床上和衣而卧。

正当杨典醉心于琴馆生活之美时,琴馆却因朋友的“背叛”而陷入危机。那年冬天,琴庐亡散,前后只维持了四十七日,这成为杨典当年最大的伤心事。为排解忧闷,他只身一人去杭州灵隐寺烧香,坐在西湖边发呆了整个清晨。

回到北京,杨典又与古琴艺术家巫娜一起在天安门附近开办了“离骚琴馆”,举办各种传统文化讲座、古琴讲座。巫娜当时正与窦唯的“不一定”乐队合作,探索古琴与现代实验音乐的融合。窦唯有琴馆的钥匙,每天早上第一个到琴馆,整天坐在里面喝茶聊天。与窦唯的交往中,杨典也尝试着玩了一下即兴,在“不一定”乐队的电声与古琴即兴合奏专辑《Z:佐罗在中国》中担任了其中一首曲子的古琴演奏。但听到录制好的专辑后杨典很失望,古琴轨道的分贝十分微弱,古琴的音色完全被轰响的电声遮蔽了。

后来由于租金昂贵等种种原因,北京的琴馆也散了,杨典彻底放弃了在大街上开琴馆的想法。这时古琴恰恰热了起来。2003年,古琴成功申请为世界文化遗产;2008年,古琴登上了北京奥运会的开幕式。制作开幕式上所弹奏古琴的斫琴师王鹏,在北京大兴创办了古琴制作基地“钧天坊”,占地一万多平方米,每年出产几千张琴,带动了整个制琴的行业。一夜间全国各地的古琴馆、古琴社纷纷冒出来,当年整个上海只有杨典一家琴馆,如今大概几百家不止。

古琴热起来,杨典却回了家。“当你发现你的想法所有人都在想的时候,你就知道你错了。”当满大街都是古琴班,杨典发现以前推广古琴的想法错了。中国传统文化是讲传承的,学生选老师,老师也要选学生,如今大街上古琴的师徒关系成了纯粹的商业行为,老师学了两三年就敢开店,学生教了学费就可以来学,会弹几个曲子就算学会了。“他们把古琴本身很很幽静的美感、很山灵的气质破坏了,它本来是一门让人觉得很高古的绝学,现在变成一个酒馆茶访的东西,那就恶俗化了,我心中的古琴不是这样的。”

“我以前认为推广古琴就能够将它发扬光大,后来发现发扬光大就是它的毁灭。一旦有些东西变成了人人都可以去折腾一下的时候,它就越来越浅薄。所以我自己还弹琴,但是不能变成一个社会行为。”后来当崔健通过朋友联系杨典,想请他为自己弹前奏,被杨典婉拒了。“我不觉得这对古琴来说有意义,我去了就是个道具,是崔健的陪衬,那怎么行,必须是他是我的陪衬才行。”杨典笑道。今年有好几个演出邀请,也被杨典推掉了。现在杨典只在自己家中成立的“啸”琴画工作室里自己弹琴,不公开对外招生,“知道我的人来找到我,我觉得看得过去,可以教,就教一下”。

彼岸

“琴之所以有如此大的吸引力,不仅仅是其音乐的典雅绝伦,更重要的是在千年的古琴史中充满了无数惊世骇俗的事件,以及无数跳脱不羁的天才。”杨典曾经在散文《琴之杂学》中写道。不管是聂政刺秦王,还是嵇康死前弹奏的一曲《广陵散》,重要的都不是琴本身,而是琴背后的行动。在中国传统中,琴不仅仅是一种乐器,它是“乐”的核心,是礼乐文化的象征。

禅宗有一种说法叫“舍筏登岸”,谓佛法如筏,既已渡人到彼岸,法便无用,不可再执。在杨典看来,古琴对于古人来说就如同“筏”,弹琴是为了渡到彼岸,上岸之后“筏”就可以舍弃。对于西方人来说,他们可以从做一个作家或一个艺术家本身找到生存的意义,但杨典仍然像一个中国传统士人一样牵系着彼岸。“现在我们是职业化了,只要在某个领域里做成什么就达到了人生最高成就,古人的精神里是没有这个概念的,古人是必须做出来的,要去治理,要去做一件大事,改变这个社会,哪怕你是失败的。”

杨典认为现在我们所处的是一个没有彼岸的时代。“你说彼岸是钱吗?也不是。你说彼岸是传统,是西方文化?你会发现,都没有精神归属感。”最后杨典发现,自己只能待在船上。“舍筏登岸变成了在筏上待着,我只能做文艺或者搞创作,很迷茫,这个筏子在水里漂,漂哪儿算哪儿。”

杨典从来不愿意把自己归入某一种身份,无论是“作家”、“画家”还是“古琴家”。今年9月的《幸存者诗刊》第三期“跨界”栏目刊选了杨典的画和诗,但杨典其实觉得“跨界”这个词也没有意义:“跨界,传统没有这个词,本来没有什么界限,你非得给他分个界限跨着,然后再说我两边都做,我牛逼,我跨界了。古人全是跨界的,非常自由,他想干什么就干什么。”

杨典近年来在写作上的实验也可以称为“跨界”,无论《随身卷子》《女史》抑或《懒慢抄》,都有意地在继承“类书”这一传统。在《随身卷子》的序言中,杨典追溯了中国这一“爱写残篇断简的传统”:自唐五代笔记、宋元札记,再到明末顾亭林《日知录》,一直延续到钱钟书《管锥编》,“笔记琐话不仅为文人写作之滥觞,也是一种秘密的诗学”。它可以打破界限,无所不包。《随身卷子》有千余条目,囊括杨典的读书所得、冥想杂念、游记、批评,乃至家常食谱;《女史》则是以诗的形式书写百余位古今女性,来自史书典籍、社会新闻、市井八卦的笔记与诗后的注释都是其中的有机组成部分。

最近出版的《懒慢抄》则是笔记体志怪小说集,在杨典看来,笔记体小说是极简主义,它可以在很短的篇幅内具备小说的所有性质,它不像一般的小说,有起因、高潮和主题,容易染上说教味,写笔记体小说只需享受它的可能性和节奏。它的节奏是最古典的节奏,无论是《庄子》里的“寓言”还是六朝的《搜神记》,笔记体志怪小说是中国小说真正的传统。它又是最当代的节奏,在当代社会的时间观念和碎片化的阅读习惯下,它的短小恰恰又成立了。

杨典写过一部《肉体的文学史》,它也不是一本严格意义上的“文学史”,而是一本有关文学的随笔集。在杨典看来,文学史是荒诞的。一来每一个阅读的人都可以有自己心中的文学史,另一方面,几千年来中国文学源源不断,但作为一个历史的民族,中国有“二十四史”,有砚台史、风筝史,但从未见有人写过“文学史”。因为中国人从不认为文学是一个“东西”,它就是每天的日常生活,没有人会想过在里面求得一个地位。

想当作家的童年时代,杨典曾跟父亲争执,父亲觉得艺术一定要得到社会的承认,就像他上台演奏一曲小提琴曲,要获得台下观众的掌声。杨典反驳说:“我的书现在没人看怕什么,就是500年以后才有人看也没关系,我的书是能够传世的。”现在看来他觉得这些想法也很可笑,“传世很好,不传世也是正常的,都是小事,天地万物间,个人存在的性质和非洲原野上死了一头羚羊是差不多的”。

“我们从小受的教育是长大了要做一个对社会有用的人,”杨典说他始终游离在主流之外,“现在我的理想就是可以做一个无用的人”。

同题问答

界面文化:你最欣赏的外国作家是谁,为什么?

杨典:没有最喜欢的,都挺喜欢的。小时候有两个国家的作家对我有影响,一个是俄罗斯白银时代的,一个是法国的。俄罗斯主要是白银时代那帮写诗的,从曼杰施塔姆到帕斯捷尔纳克,或者是别雷。80年代荀红军译本的《跨世纪抒情》对我影响很大,是俄罗斯白银时代的诗选,别人的译本都没有那么好。法国从19世纪象征主义到20世纪,以巴黎为中心的各国的。少年时代有两本西方小说印象比较深,第一本是《日瓦戈医生》,第二本是黑塞的《纳尔齐斯与歌尔德蒙》,这本书按现在的分法叫做晚期浪漫主义,它不是很现代,讲的是师徒两个人,一个是在学院里面的大教授,一个是歌尔德蒙那种美少年,唐璜式的人物,从头至尾跟各种女孩谈恋爱,最后两人合二为一,他们变成一个人,其实它就是写了一个19世纪的唐璜的故事,少年时代不就是整天想谈恋爱嘛,肯定看那个书受感染。

现阶段其实我谈不上喜不喜欢,因为我们这个阶段已经喜欢不起来了,就是看一下,知道他是怎么回事,怎么搞法就行,不像十几岁时候读本书到处跟人聊,那是觉得喜欢,现在谈不上。

界面文化:你最欣赏的中国作家是谁,为什么?

杨典:算古代的话那肯定是司马迁,真正没事就想翻出来再看一看的可能只有《史记》这本书,其他的四大名著什么的可能没有必要,因为太熟了。《史记》就是我们聊到的士大夫的彼岸的那个东西,我认为《史记》在历史书里面,第一是头一本,第二,是唯一能够上升到“经”的高度,甚至超越了《春秋》的影响。还有就是《史记》的杂,《列传》什么人都在里面,第一次关注到了帝王将相之外的人,连滑稽列传,刺客侠客,包括后来货殖列传,完全把最底层的全部翻出来了,它是个大杂烩,就是后来咱们说的“跨界”,《史记》就像小说一样,它是一个百科全书式的东西。

《金瓶梅》也可以翻出来看,它肯定是最伟大的中国小说,这是毫无疑问的,因为它是中国古代小说中唯一能够进入现代性的。虽然它的结构是古典的,它是章回小说,但是它直面现实,有点存在主义,有点黑色幽默,又有点后现代的意识。其他小说要么就脸谱化了,要么就是英雄主义或者神话的东西,它还是属于古典传统的概念,只有《金瓶梅》里面,好人坏人你没有办法去判断,他们跟普通人是一样的,就这一点,它很现代,而且它对修辞的讲究完全不低于包括《红楼梦》在内任何一本书,所以它应该是最好的。

界面文化:你的社交圈里是否有许多作家朋友,或者是否认为写作应该进入某个圈子?

杨典:作家朋友肯定有啊,当然有,很多都是作家。

写作不需要混圈子,写作就是个人行为,你写不写得好,跟圈子没关系,相反圈子可能还影响我。我就最不爱混圈子,就是说什么圈子都不想进,不想进任何集体,但实际上完全不进是不可能的,人还是一个社交动物,没有办法,你完全自己可以写作,但是你没有办法去生存。

界面文化:你写作的习惯是什么,是否会在固定时间写作?

杨典:不会,从来没有,想什么时候写什么时候写,除非写长篇,那可能不得不固定某些时段,要不然坚持不下去。我写东西不需要订计划,因为我的产量已经很大了,我只需要削减计划,少写点吧,就因为这几十年一直在写,而且我手比较快,小说可能慢一点,诗和随笔这种东西可能就很快。

界面文化:除了写作和阅读,你还有什么爱好?

杨典:爱好太多了,画画、古琴都是爱好,但是也都是职业。原来喜欢到处跑,现在不喜欢到处跑了。喝茶算爱好吗?练太极拳算爱好吗?电影?这不算爱好,人人都做的事,但是电影还跟我有点关系,因为我原来也一直在写剧本。这都不是爱好,我分不清楚爱好和要做的事,你要说写作也是我的爱好,这个没有分那么清楚。

界面文化:如何看待影视和文学的关系?

杨典:不要让它们互相代替就没什么问题,如果要互相代替就有很大问题。比如说文学,我认为一本书如果能拍成电影,这本书就不好,除非你拍不出来,比如《红楼梦》,你怎么拍也拍不出来,那没事,你继续拍,你代替不了它,但如果说看完这个电影这本书可以不看了,那这本书就失败了,你的语言可以被另外一个艺术种类代替,变成一个音乐、一个画、一个电影,那你就完了。电影也同样,如果这个电影完全可以写本书或者写一篇文章把要说的说清楚,那还拍什么电影?比如说现在有些新闻电影,徐静蕾原来弄个什么《梦想照进现实》,那个完全是一个文章,或者是一本书,就对话录嘛,为什么非要让我在那蹲两个小时,听你们俩说话呢,那还有什么意义?包括贾樟柯的一些电影,像《24城记》,我觉得都是一些用报告文学就可以代替的东西,很节约成本,也比较环保,你非得弄那么多钱,然后弄出胶片来,就没有意义,照点照片放在书里就行了。

界面文化:我们谈论一部小说的时候会说到语言、结构、节奏、故事等,对你来说你最在意其中的哪个部分?

杨典:肯定是语言和细节。过去可能觉得讲故事精彩相对来说重要一些,你看翻译小说它有什么语言呢,都是翻译成白话的,它的母语你感觉不到,不是主要就是看它说了什么事吗?哪怕它的比喻很精彩,意象很精彩,都不是语言,语言是没法翻译的那个东西。汉语里面的东西是没法翻译的,它的语气助词,它的用字,一个字可以用另外一个字代替的,翻译成这个字和翻译成那个字是两个感觉,这个道理只要是从民国那代过来的受过传统教育的老人都明白,我不知道现在90后明不明白,因为看翻译的东西太多了,我们这代是后来补课明白的。汉语是字的文学,字的艺术,不是词语和意象甚至是故事的艺术,如果说写作的人真正具体到字了,这个人就是成熟了,张爱玲非常讲这个,民国那代人都非常讲这个,但是80年代以后这帮人其实非常不懂这个,他们觉得用自己生活中说话的语气把东西写明白或者写精彩,就觉得好了,我认为这是不懂文学,只能说你会讲故事,你的东西很精彩很刺激,但是你的语言是没有的。如果我们现在写作中经常注意这个问题,你的文体会大变,但是没有人去这么干,一般人觉得太累了,一般都是都是注意我要写什么,我要说什么事。

界面文化:写作的时候你会想着读者吗?

杨典:肯定不想,可以没有读者。除非你要写那个东西的目的性在动笔之前已经很强了,就像你去接剧本一样,你可能想电视剧谁去看呢,文学不会,文学完全是个人行为,如果想别人那还怎么写。写作就是个习惯,很随意,你觉得你达到你所要的那个感觉没有,然后自己欣赏一下就行了,你说诗又不挣钱对吧,诗没有任何经济效益,为什么要写那么多诗,浪费时间,还不就是为自己。

界面文化:你觉得作家是否要关注政治和公共性话题,并且应该将这些关注反映到作品里?

杨典:可以不反映,但是我觉得关注好像本能就会关注吧,很难有一个人不关注,那也太没心没肺了,你是一个四川作家,你们家地震了,你还不关注?不可能。作品可以不反映,你有权力不反映。你反映也没有什么,你反映了也不能说明你有良知,你不反应也不能说明你没有良知,这个不能成为道德批判的理由。不要把一般意义上我们说的作家和公知一定弄成不可分割的关系。

界面文化:你觉得未来小说的读者是更多还是更少?

杨典:我相信读《懒慢抄》的读者会多一些,因为笔记体短,我觉得短的东西肯定读者不会减少,因为它不会浪费时间,就像《随身卷子》,随时可以翻一下,上厕所读一段也行,手机里面翻一段也可以。现在是一个居伊·德波所谓的景观社会,大量的无用信息堆积,其实我们现在出的书,包括我自己的书也参与到这里面,这个世界不需要这么多书,哪怕都是好书,再说还有90%不是好书。因为第一看不完,第二一个人哪有那么多的精神去消解这些东西,我还不上班呢,我都消解不了,然后现在还在不断地大量生产,不仅是书,还有电影、网络、信息,所有的让你的眼睛和耳朵全部堵满的东西,就像太多的美食一样,吃多了人只有生病。

读文学的人会更多还是更少,这个没法预测,任何东西都是三十年河东,谁知道古琴会突然热了呀,没准那天诗歌又红了,没准那天电影死了,这个不好说,人是会玩疲的,什么东西玩一二百年,他烦了,他就又换了。你要是问我最近20年我可能能回答,最近20年可能还是现在这个样子,反正我接触的人还是读书的多,那怕是读kindle,或者在手机上读,不拿纸书而已,我接触的包括90后00后读书的孩子还是挺多的,可能我接触的人群有限,社会整体的统计数字我不知道。

界面文化:你是否认为作家和评论家应该保持距离?

杨典:私人关系我认识几个,但是没有什么保持距离这一说,无所谓。批评家,我还想批评他呢(笑),开什么玩笑,没有人敢批评我。我很少写批评,老有人找我写评论,不管是画评还是文学的,我说我不会,其实不是不会,比较文学和批评其实我很擅长,但是我不去评,我就顶多网上骂两句。

“中国最缺的就是别林斯基”,80年代就有这句话,现在这句话还适用,不是说中国批评家太多了,而是真正的批评家太少,因为中国的批评基本上要么就是带着水分的乱说,要么就是裙带人情关系。连美术界、当代艺术界都是这样,胡说八道,任何一个莫名其妙的东西,他能给你贴上各种各样的深奥的标签,本来你能看懂,来个批评家给你乱说一阵你就看不懂了。好的批评家必须自己是创作者,如果只做批评,那就站着说话不腰疼,或者就乱说,要不然就是搞各种学术的东西揉进去,你就更看不懂了。我觉得批评家的职责就是应该说坏话,而且得是准确的“坏话”,所谓“批判即伟大的偏见”。有所指,言之有物的才是好的批评家,好话不用批评。

界面文化:你在写作这条道路上对自己未来的期许是什么?

杨典:出书嘛,我的书都是闲书。写的方面就是我希望把长篇赶快弄完,长篇有两个到三个,有些是要改的存稿,但是我不知道有没有这个时间和精力,长篇是我的心病,必须得把它完成。写作风格方面我没想过,还是自然而然,我只是注意到细节,比如说语言和细节上怎么去更接近汉语的本身的魅力。

杨典,作家、古琴家、画家 ,1972年生于重庆,现居北京。曾开办有两家古琴馆,以及“啸”古琴工作室,并教授古琴。出版文学作品:随笔集 《狂禅:“无门关”镜诠》 《孤绝花》《肉体的文学史》,短篇小说集 《鬼斧集》,笔记体小说集《懒慢抄》,古琴音乐理论、随笔与戏剧集 《琴殉》 《琴殉续编》,诗集 《花与反骨》《禁诗》《异端少年诗》《枯山水》《旧火添薪:里尔克“致奥耳弗斯十四行诗”异译本》,画册《太朴之骸》,古琴演奏专辑《移灯就坐》。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论