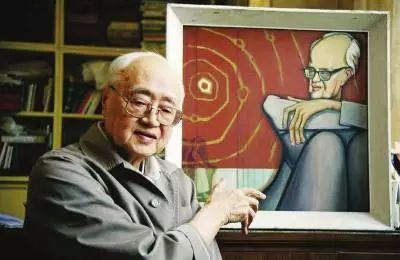

黄佐临,我国著名的戏剧,电影艺术家,导演。原名黄作霖,广东番禺人。

1906年10月24日生于天津一个洋行职员家庭。上海解放前夕,他积极投身于中国共产党领导的地下剧影协会。

新中国成立后,黄佐临的爱国热情和创作激情更是与日俱增,作为上海人民艺术剧院的创始人之一,他更是一位始终与祖国共命运,以戏剧为生命的优秀导演艺术家。他时代脉搏感十分敏锐。他关注时代需求,关心人民生活,是一位以排演优秀现代戏而著称的艺术家。

曾从师于英国戏剧大师萧伯纳。1935年与夫人再度赴英,在剑桥大学皇家学院研究莎士比亚,并在伦敦戏剧学馆学习导演。1937年抗战爆发后回国。先在重庆国立剧专任教,后到上海从事演剧事业,并创建“苦干剧团”。导演《夜店》、《梁上君子》等话剧。剧团解散后,一度在上海市立实验戏剧学校和南京国立戏剧专科学校任教。1946年参与创建文华影片公司。1947年在文华影业公司任导演,执导讽刺喜剧片《假凤虚凰》,后又导演《夜店》、《腐蚀》等影片。

《佐临遗言》

《佐临遗言》中,文章的背景是七七事变后第三天,黄佐临毅然告别恩师萧伯纳。经典在与黄佐临先生与萧伯纳的对话,体现出了黄佐临先生的爱国情怀。

1937年7月10日,萧伯纳的寓所。再过两个多星期,就是萧伯纳81岁的生日。这些天,预先来祝贺的人很多,他有点烦。

故事也就是在这个背景下,萧伯纳拒绝了直接找上门来的各种人员。因此,住宅里才有一份安静。

但是您同意接见的中国人黄先生,来了。黄先生就是黄佐临,1925年到英国留学,先读商科,很快就师从萧伯纳学戏剧,创作了《东西》和《中国茶》,深受萧伯纳赞赏。黄佐临曾经返回中国,两年前又与夫人一起赴英,在剑桥大学皇家学院研究莎士比亚,并在伦敦戏剧学馆学导演,今年应该三十出头了吧?这次他急着要见面,对萧伯纳来说有点突然,但他很快猜出原因了。

据他的经验,这位学生不会特地赶那么多路来预祝生日。原因应该与大事有关:《泰晤士报》已有报道,三天前,7月7日,日本正式引发了侵华战争。

萧伯纳想:中国、日本打起来了,祖国成了战场,回不去了,黄先生可能会向自己提出要求,介绍一个能在英国长期居留的工作。当然,是戏剧工作。萧伯纳边想边走进客厅。他看到,这位年轻的中国人,正在细看客厅壁炉上镌刻着的一段话,他自己的语录。

黄佐临听到脚步声后立即回过头来,向老师萧伯纳问好。

落坐后,萧伯纳立即打开话匣子:“7月7日发生的事,我知道了。”

“所以,我来与您告别。”黄佐临说。

“告别?去哪儿?”萧伯纳很吃惊。

“回国。”黄佐临说。

“回国?”萧伯纳更吃惊了。顿了顿,他说:“那儿已经是战场,仗会越打越大。你不是将军,也不是士兵,回去干什么?”

黄佐临一时无法用英语解释清楚中国文化里的一个沉重概念:“赴国难”。他只是说:“我们中国人遇到这样的事情,多数会回去。我不是将军,但也算是士兵。”

萧伯纳看着黄佐临,好一会儿没说话。

“那我能帮助你什么?”萧伯纳问。“昨天我已对中国发生的事发表过谈话。四年前我去过那里,认识宋庆龄、林语堂,他们的英语都不错。还见了一个小个子的作家,叫鲁迅。”

黄佐临点了点头,说:“我这次回去,可能回不来了。您能不能像上次那样,再给我题写几句话?”

“上次?”萧伯纳显然忘记了。

“上次您写的是:易卜生不是易卜生派,他是易卜生;我不是萧伯纳派,我是萧伯纳;如果黄先生想有所成就,千万不要做谁的门徒,必须独创一格。”黄佐临背诵了几句。

“想起来了!”萧伯纳嗬嗬大笑:“这是我的话。”

说话间,黄佐临已经打开一本新买的签名册,放到了萧伯纳前面,说:“再给我留一个终身纪念吧。”

萧伯纳拿起笔,抬头想了想,便低头写了起来。黄佐临走到了他的后面。

萧伯纳写出的第一句话是:起来,中国!东方世界的未来是你们的。

写罢,他侧过头去看了看黄佐临。黄佐临感动地深深点头。

在“七七事变”后的第三天,这句话,能让一切中国人感动。

萧伯纳又写了下去: 如果你有毅力和勇气,那么,使未来的盛典更壮观的,将是中国戏剧 。

黄佐临向萧伯纳鞠了一躬,把签名册收起,然后就离开了。

他放弃安定,毅然回国的决心!

在新加坡举办的一个国际戏剧研讨会上,再次展示了八十多岁高龄的黄佐临先生的风采,没有时间障碍,没有空间障碍,讲的依旧很现代,很多专业资讯连新一代人们都跟不上。

黄佐临先生在抗战期间回国,为国做出巨大贡献,当然是戏剧文化。从英国回国,在国难中开创上海戏剧和中国戏剧的黄金时代。

最高贵的艺术,未必出自巨额投入,官方重视、媒体炒作,相反,往往是对恶劣的环境的直接回答。艺术的最佳背景,不是金色而是黑色。

黄先生“只问抗战,不问政党;只做艺术,不做工具”。他一直能够坚持纯粹的文化!

他概括了5大艺术理论成果,著有:《导演的话》《漫谈戏剧观》《我与写意戏剧观》。

受苦最深的人最不想说,说的最多的人一定受苦不多,说的高调的人一定是让别人受了苦。同样是悲剧,巴金把悲剧化为了崇高,而黄佐临则把悲剧化作了喜剧。或者说,巴金提炼了悲剧,黄佐临看穿了悲剧。看穿的结果都是发笑。

遭遇了文革,他变成了喜剧中人。面对诽谤,他会引用萧伯纳的话:

They have said

What said they?

Let them say!

“七七事变”后第三天告别萧伯纳“赴国难”。

在国难中开创了上海喜剧和中国戏剧的黄金时代。

二十年后,在另一番艰难的岁月中发表了世界三大戏剧观的宏伟高论。震动国际。

等灾难过去,北上京城,在剧场里拷问知识分子的心灵。

最后,展开一个童心未泯、又万人倾慕的高贵晚年。

曹禺说:“佐临是中国戏剧界的权威之一,但他从不以权威自居。佐临平时清凉如水,无波无澜,甚至不像春水打皱,但他胸中始终涌动着波浪,那便是对人生、对艺术、对祖国的激情……”

总结自己的一生,黄佐临用了萧伯纳的一句话:“当你离开人世间比你进入人世间有了进步,而其中有你一份力量,便可死而无憾了!”

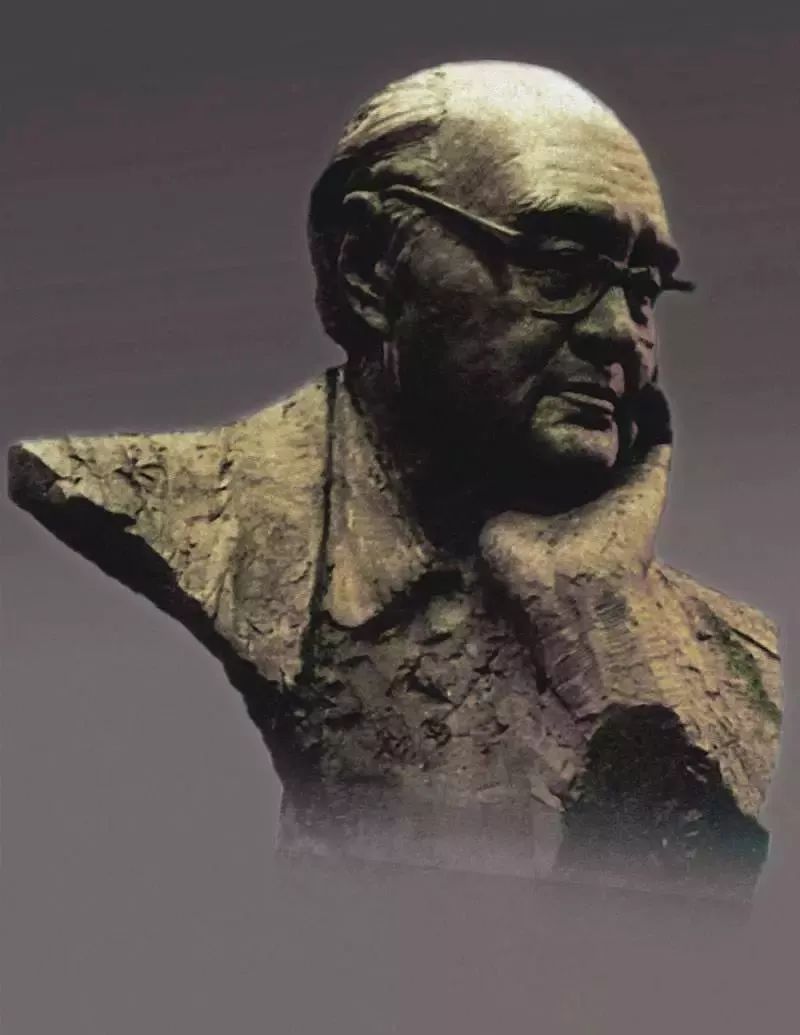

如今,上海市徐汇区安福路288号上海话剧艺术中心门口,黄佐临的塑像安然地守候着。毋庸置疑,黄佐临是话剧艺术大厦的奠基石。

自1996年起,上海话剧艺术中心也设立“佐临话剧艺术奖”,以弘扬黄佐临倡导的“以赤子之心,不求名不求利,做终生献身于话剧事业的真诚艺术家”的精神。

- THE END -

本文作者:顽皮的panda

(来源于简书)

空间戏剧主编:丸子

空间戏剧,留个空间,给戏剧

评论