本周的『思想界』,我们关注刚刚在东京电影节获奖的电影《暴雪将至》和社会学家涂尔干逝世100周年。

在青春片的热度退去之后,犯罪题材似乎成为了势头最猛的类型片接棒者。一方面,犯罪题材在网剧上的试水得到了市场的认可,去年有《余罪》、《法医秦明》,今年有《无证之罪》、《白夜追凶》,《心理罪》系列更是成了热门IP,在网剧之外还衍生出两部电影;另一方面,在大银幕上,它也是新导演或者文艺片导演进入主流视野的有效方式,从前两年的《白日焰火》、《心迷宫》,到今年的《追·踪》、《暴雪将至》,以及即将在12月上映的《爆裂无声》,都是成功的案例。更重要的是,犯罪题材给创作者提供的空间、尺度和戏剧张力使我们在这些作品中看到了另一种潜质:在环环相扣的剧情和紧张激烈的打斗之外,这些作品还在一定程度上承载了观察社会、批判现实的功能,微观的个人命运和宏观的时代特征纠缠在一起,偶然性与必然性互相催化,终于在极端的情节中得到爆发和释放——它反映的不仅是个体,更是社会整体的压抑和创伤,在电影《暴雪将至》中,我们就看到了这类犯罪题材的丰富面向。

今年的11月15日,是法国著名社会学家埃米尔·涂尔干逝世100周年纪念,他与卡尔·马克思和马克斯·韦伯一起,被称为现代社会学的三大学科奠基人。涂尔干1858年出生于法国的一个犹太教士家庭,从巴黎高师毕业后,他任教于波尔多大学,并在那里创立了欧洲第一个社会学系,他本人也成为了第一位法国籍社会学教授。除此之外,他还主持创办了《社会学年鉴》,围绕这一刊物聚集了一批年轻的社会学家,他们被称为法国社会学的年鉴学派。

涂尔干的思想于上世纪30年代传入中国,最先接触到他的理论的,是中国社会学的先驱吴文藻及其学生费孝通、林耀华等人。他们将涂尔干的社会整体论和功能论应用于中国现实,以社会学的视角来探索民族国家建立和中西文化融合等宏大议题。涂尔干的思想对中国社会学界的影响静水深流,不仅影响了中国第一代社会学家,其影响还通过这些社会学家的思想以及学科建设的实践,一直延续至今。

《暴雪将至》:离奇命案背后是一代人的改革阵痛

日前,演员段奕宏凭借在电影《暴雪将至》中的表演斩获了东京电影节的最佳男主角,而上周电影在国内院线上映后,也获得了不俗的口碑,在电影本身的艺术水准之外,其特殊的时代背景和丰富的现实指涉,也让我们多了一条理解和阐释这部电影的路径。

腾讯·大家作者杨时旸在评论中指出,个人命运、时代特征和离奇命案的纠缠——自韩国电影《杀人回忆》之后,这三个符号的拼贴就成为一个一直吸引着中国导演的魔咒,被众人竞相效仿,但接连失败,那些失败者急于换个背景直接照搬,但谁都没能摸清那些罪案、时代转轨以及人心溃散之间的隐秘联系。

《暴雪将至》终于解决了这个尴尬的问题,导演理解了这种设定背后的指向,呈现罪案又迅速抛弃罪案、超越罪案,重点记录一个时代的转型,以及转型之下所有人的不知所措。

故事开始于1997年的南方小城,那时,集体主义和计划经济骤然失效,消费主义和个人享乐崭露头角,旧时代满地的碎片让被国营工厂裹挟半生的人们感到疑窦丛生又危机重重,被计划和规训过的灵魂不会知道,那些碎片会在不久的将来组成熠熠生辉的万花筒。他们只是惊悚于当下的崩塌,庄严的承诺不再奏效,坚固的东西都烟消云散。于是,人们只能在一种暧昧不明的气氛中独自摸索与等待。杀戮就是在这样的背景下发生的,那些邪魅的凶案更像是对那个剧变时代的反馈、表态和应激反应。

《暴雪将至》中密布着死亡、几场凶杀、一次家暴以及一个女人的自戕。他们都是大时代之下的微小命运,有人发泄、有人绝望,在这种窒息感中,人们把挣扎变成了伤害,有人伤害别人,也有人伤害自己,用血和痛确认自己的存在。这些死亡,不只是肉体意义上的个体死亡,而更像是为一个旧时代消逝的时刻殉葬。

从1997年到2008,整个故事横跨11年,但却只呈现了头和尾,这种对照十分令人唏嘘。2008年已经是一个全新的年代,奥运会和房地产,全球化和互联网,同一个世界和同一个梦想,人们似乎都被重装了系统,解决了bug,早就不再是当年站在工厂门外被宣布下岗时不知所措的旧人。但仍有一些人被困在了旧系统中,他们想留在一个可以获得荣光的、熟悉的、感觉安全的时间里,《暴雪将至》是写给他们的挽歌,时代的齿轮吱呀作响,慢慢重新咬合,没有人知道,它吞噬了多少沉默的人,又会翻覆多少人的生活。

豆瓣影评作者不心冰则从《暴雪将至》的主人公余国伟(段奕宏饰)入手,分析了影片对社会转型期小人物的命运刻画。大部分没有经历过90年代末下岗潮的年轻人,对那个时代的印象来自刘欢的《从头再来》,而影片的主人公余国伟就是刘欢的《从头再来》中所唱的那样一个“有梦”的小人物。他是工厂保卫科的科长,这个身份很微妙,在讲求效益的工厂里,他处于不能贡献效益的保卫科;他可以拿着警棍、别着手铐、拷问每一个工人,但他却又不是编制内的警察。余国伟在这样的夹缝中努力活着,对“体制内”有着特殊的向往。

而转到体制内的方式,无外乎两种:要么以保安的身份与工厂其他部门的工人一决高下、获得认可,即成为一个被表彰的“劳动模范”;要么就像轴承厂的老马一样,被警察系统破格录取。无论哪个方向,对他而言,都意味着被国家认可,被更多人认可,同时也意味着更大的权力。

因此,当一起工厂女工被害消息传来的时候,他意识到,自己期待已久的大显身手的好机会终于来了,只要破了这起连环杀人案,他就能转到体制内了。于是他兴奋地冲到现场,颠颠地跑着说,“放下电话就来了,没耽误什么事把”。其后的日子里,他蹲点、摸排线索,甚至不惜钓鱼执法,案件终于有了些眉目,他与“凶手”在火车上、厂房间,上演了一场生死追逐,“余神探”险些被凶手勒死,而他的徒弟和女人也都为他的执念付出了代价。但案件到了这里,再一次失去了线索。

这时一切都失控了,大雪要来了,工厂要倒闭了,“余神探”不知道再要如何去触碰体制内,他梦想的一切都破灭了,于是他只能将愤怒发泄在他以为是“凶手”的人身上,他从“神探”变成了“杀人犯”。

十几年后,余国伟出狱,才得知一切都是徒劳,真凶早就被车撞死了。与一般的犯罪题材不同,《暴雪将至》并没有将主要的笔墨用在如何破案,如何追寻真凶上,罪案只是一个引子,它真正想探讨的,是转型期社会纽带的破裂和人性的扭曲。

涂尔干在中国:民国时期的“社会学救国”实践

今年的11月15日,是法国社会学家、社会学的学科奠基人之一涂尔干逝世100周年。中国社会科学院社会学研究所的助理研究员陈涛为《上海书评》撰文回顾了涂尔干对中国社会学界的影响,并以此为切入点介绍并反思了涂尔干的社会学思想。

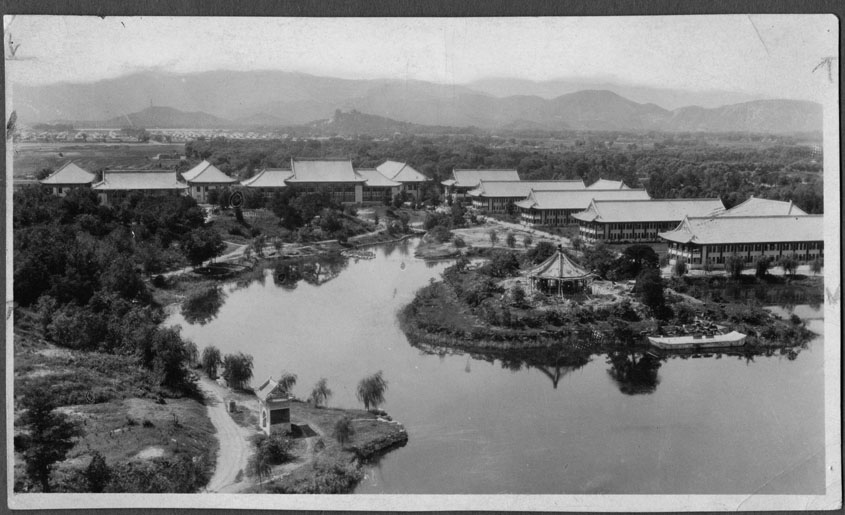

陈涛指出,涂尔干对中国的社会学乃至整个社会科学领域的影响,要远远大于任何一个西方社会学家,他与中国社会学界的相遇要从上世纪30年代的燕京大学说起。

燕京大学社会学系是建国前“北派社会学”的重镇,该系的吴文藻、费孝通和林耀华等人,是“社会学中国化”的倡导者,也是上世纪80年代后社会学恢复重建的积极推动者。1932年,芝加哥大学社会学系教授帕克来燕大讲学,向燕大师生介绍了芝加哥学派社区研究的理论源头——文化人类学。而在文化人类学的各个流派中,吴文藻和他的学生们很快发现了以马林诺夫斯基和拉德克里夫-布朗为代表的功能主义学派(Functionalist)。1935年,受吴文藻之邀,拉德克里夫-布朗来华讲学三个月,这位自认为是涂尔干私淑弟子的英国人类学家,不仅向国人介绍了文化整体论和功能论,还介绍了“当代唯一科学的社会学体系”——涂尔干的社会学。此后,涂尔干的社会学成为吴文藻师生开展社区研究的理论基础。

在功能派看来,社会生活的延续有赖于社会结构的完整,而后者又有赖于社会的各个组成部分(法律、道德、经济制度等)所履行的功能。因此,在观察一个社区时,研究者的任务就是从社会结构出发对其进行整体的把握,并从功能论的视角分析社会各个组成部分在维护结构完整上的贡献。在费孝通的《生育制度》和《乡土中国》中,可以清晰地看到社会整体论和功能论的影响,对于涂尔干的影响,费孝通自己也从不讳言。

抗战期间,燕大南迁,功能论又被应用于边疆少数民族的研究中,以至于在上世纪50年代初社会学被取消后,功能论仍借助民族学延续其影响力。而到了80年代,费孝通主持的小城镇研究中,依然可以看到涂尔干社会学的身影。时至今日,《生育制度》中有关家庭结构的分析和《乡土中国》提出的“差序格局”理论,始终是国内社会学、人类学和民族学研究频繁诉诸的理论源头。总的来说,涂尔干对中国社会科学的影响不是个别理论、个别概念上的输送,而是思维方式和研究视角上的统摄。也正因为如此,他的影响更为深入,也更为低调,作为一种基因,默默流淌在中国社会科学的血液中。

那么,在众多理论脉络之中,吴文藻师生为什么会如此偏爱涂尔干的社会学?要回答这一问题,需要回到上世纪二三十年代的语境中。当时,中国面临的不仅是如何以民族国家的姿态在国际秩序中谋求独立自主的问题,还有如何将逐渐呈现出离心趋势的边疆少数民族纳入统一的多民族国家建设过程中来的问题。后者在九·一八事变之后变得更为迫切。同时,有关中国本位还是全盘西化的文化之争,也正在如火如荼地进行着。吴文藻从社会学视角对中国问题所做的思考,自然也跳脱不开这一时代背景。

翻阅吴文藻的《民族与国家》、《边政学发凡》和三十年代的数篇社区研究计划,可以发现,他对民族统一问题和文化冲突问题的思考汇聚为一条主线,那就是通过“文化立国”来避免“一民族一国家主义”可能带来的分裂,换言之,中国各民族必须先“完成一个中华民族文化”,才能“造成一个现代化的中华民族国家”。

在吴文藻等人看来,想要做到“文化立国”,就不能固守中国的传统文化,必须学习和借鉴西方文化,至于要保留哪些旧文化,开创哪些新文化,就需要以“功能论”的眼光来估定不同文化的价值,帮助人们做出选择。在这里,吴文藻有意识地借用了涂尔干功能论所隐含的规范性立场,将其作为“重估一切价值”、筛选中心文化要素的标准。

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论