作者:王宏国,深圳单品突破顾问有限公司创始人

关于企业生命周期的理论研究始于20世纪50年代末。1959年,马森·海尔瑞(Mason Haire)提出可以用生物学中的“生命周期”观点来看待企业,认为企业的发展符合生物学中的成长曲线。

此后,哥德纳(J.W.Gardner)于1965年、邱吉尔和刘易斯(Churchill N.C和Lewis V.L)于1983年、葛雷纳(L.E.Greiner)于1985年提出了自己的理论。

20世纪80年代末,美国管理学家伊查克·爱迪思(Ichak Adizes)出版《企业生命周期》一书,把企业生命周期分为孕育期、婴儿期、学步期、青春期、壮年期、稳定期、贵族期、官僚化早期、官僚期、死亡共10个阶段,概括了不同阶段的特征,并提出了相应的对策。这一理论被奉为经典,一直沿用至今。虽然国内学者陈佳贵(1995)、李业(2000)做了一些优化,但仍属于伊查克·爱迪思的理论体系。

研究的目的应该是预防,而不是治病

研究企业生命周期的目的,不是根据某个企业现阶段的实际特征来判断它处于哪个周期、相应的对策是什么,而是要指出某个企业应该处于哪个周期、应该怎么做。所有传统的企业生命周期理论都是治病,本文提出的理论是预防。

企业生命只有创业期和守业期

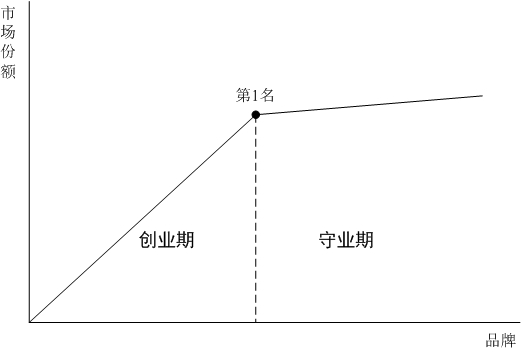

决定企业生命周期的两个变量不是时间和销售额,而是品牌和市场份额。

一个品牌的市场份额达到前三名视为成功,但划分企业生命周期是看品牌的市场份额有没有成为第一名。一个品牌的市场份额在达到第一名之前,企业处于创业期;达到之后,处于守业期。

处于哪个周期,与企业经营时间无关。

任何一天,企业都存在死亡的风险。

创业期的企业应该怎么做

与竞品相比,综合实力弱的企业只适合做一个品类,并以一个品牌指称;综合实力强的企业可以做多几个品类,每个品类启用一个品牌。当然,如果客户有成套购买习惯,则可以几个品类共用一个品牌。

在竞争策略上,创业期的企业有三种打法可选。

一是“进攻战”。适用于综合实力很强的企业,比如第二、第三品牌,抢占客户心智和市场份额的第一位置。角色是“挑战者”。品类策略是“针对第一品牌创造新品类”。成为第一品牌的对立面(优势不同),而不是比第一品牌的优势更好。对企业的创新能力要求极高。事实证明,大多数进攻战都以失败告终。

二是“侧翼战”。适用于综合实力一般的企业,比如第四至第六品牌,抢占第一品牌的空白市场或弱势市场。角色是“偷袭者”。品类策略是“创造市场上没有的新品类”。对企业的创新能力要求较高,要让客户把你的产品归为新品类。

三是“游击战”。适用于综合实力较弱的企业,比如第七及以后的品牌,也就是说,94%的企业只适合打游击战,做第一品牌不愿做、做不了的现有小市场。角色是“补缺者”。品类策略是“做市场上竞争较小的细分品类”。要进行微创新,完全模仿是毫无竞争力的。要找到一个大到足以盈利但又小到无法引起市场领导者兴趣的细分品类。

进攻战、侧翼战和游击战只是打法不同,都有可能成为第一品牌。

实际上,一个品牌的市场份额在达到前三名之前不叫品牌,只能叫商标。

守业期的企业应该怎么做

守业期的企业是某个品类的品牌“领导者”,应该打“防御战”,防止被抢去客户心智和市场份额的第一位置。理论上,领导者的市场份额应该是第二品牌的2倍,占整个市场份额的25%以上。分为两种情况。

一是主动防御,品类策略是“品类分化”。仅仅品类进化(升级和换代)是不够的。

二是被动防御,品类策略是“复制新品”。持续监视第二、第三品牌的动作,一旦发现他们在你的相同品类上有什么创新,立即复制这个新品类,封杀他们的进步。

主动防御的品类分化要启用新品牌,这就是“二次创业”。也就是说,二次创业的本质是创立一个新品类、新品牌;守业伴随着二次创业。

评论