对于今年24岁的朱一帆来说,大多数时间他是学生眼中的数学老师,只在少部分人那里,他成了能在手机播放器里出现的音乐人。

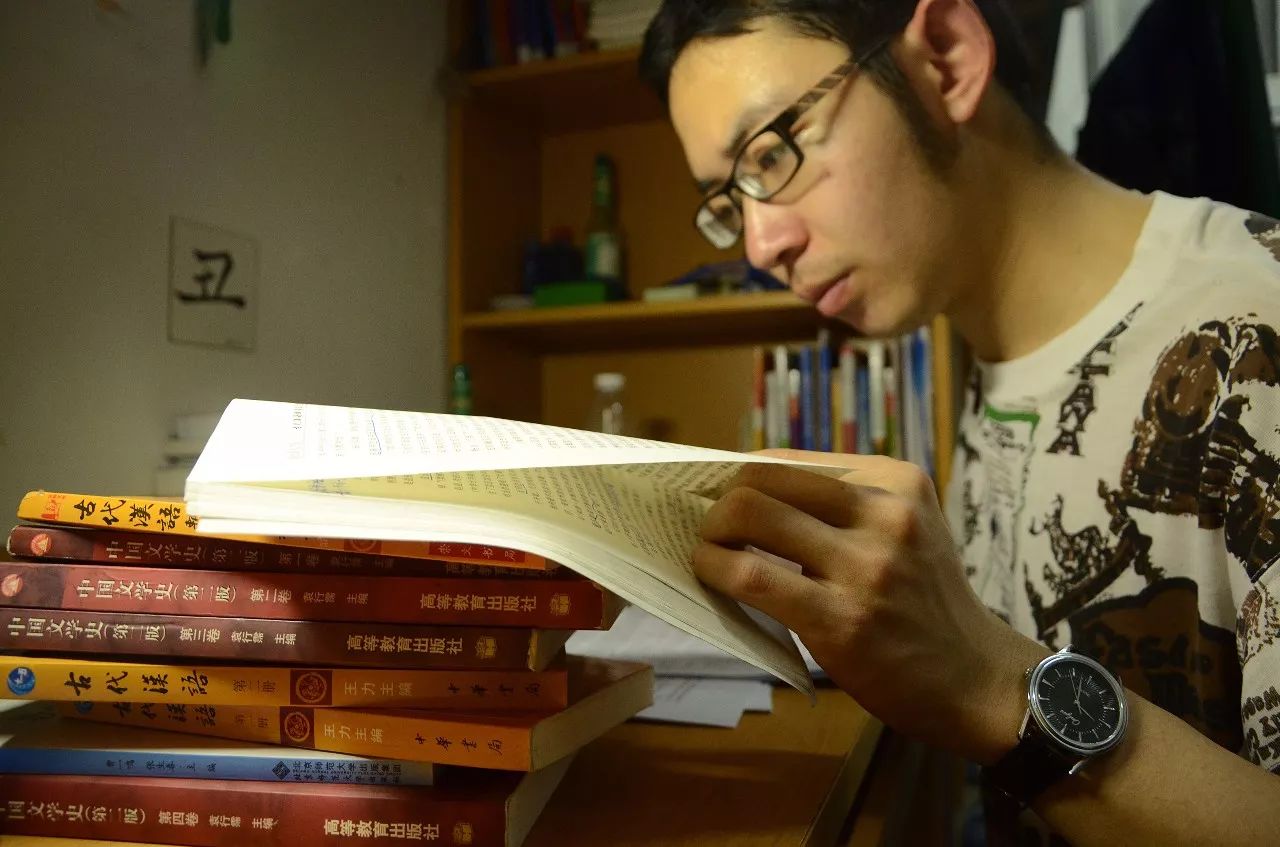

刚过去的一个月,趁学校里一阵难得的清闲,朱一帆发布了一张个人专辑。朱一帆说,“算是给自己的一个交代。”最终,这张ep拿到手里,比他的课本薄多了。

虽说只有三首歌,但却拖了一年多的时间。主要原因只有一个,就是没空。他自己说,要想写自己的歌,只能挤出夜里的一点点时间,写一点就放下,第二天一早去上课,半夜回来再写一点。

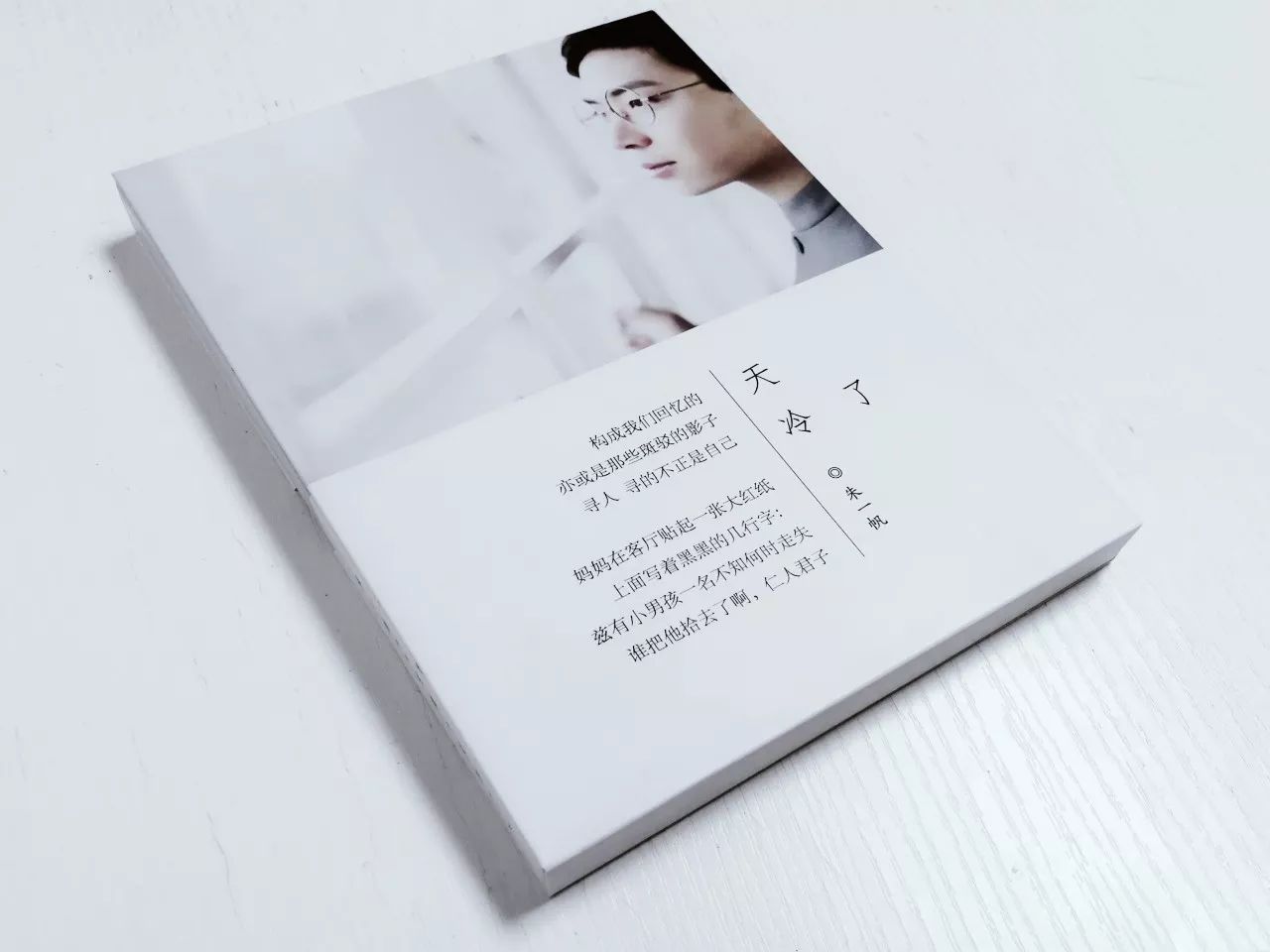

就这样写到了年底,用课余的零碎时间拼凑出来的这张专辑,名字正如这12月的天气,就叫《天冷了》。

01

当老师的朱一帆,最忙时一天要上12堂课。从早晨8点一直上到夜里10点,高三的学生都很拼,下课了也没空休息,围着他问问题。结果回到家发现嗓子废了,彻底失声。

等学生熬过了高考,他也得了一场大病。去医院检查身体,查出是免疫系统崩溃。这才二十多岁,朱一帆说自己吓坏了。

躺在床上的时候,他回想着自己是怎么走上这条路的。虽说十多年过去了,回忆却依然清晰,画面里全是自己的父亲。

如果那个年代就有文艺青年一说,朱一帆的父亲铁定算上一个。他是个性格粗犷的报社记者,平日里爱好颇多,用朱一帆的话说,什么都要来点儿,画油画、弹吉他……

就这样从小在父亲的身边耳濡目染,父亲弹吉他,朱一帆就坐在旁边听,父亲唱歌,他就跟着学。久而久之,被父亲带上了音乐的路。

朱一帆也跟父亲耍过脾气。那时候父亲带回家一大堆VCD,朱一帆由此喜欢上了理查德·克莱德曼。“浪漫钢琴王子,《梦中的婚礼》好听,非常羡慕,就想弹钢琴。”

于是他吵着要买琴,纯粹孩童的任性。父亲的收入很低,只有一张宝贵的银行卡。朱一帆把它藏了起来,逼得父亲没辙了,终于给他买了台“杂牌子的电子琴,如获至宝”,对音乐的喜爱也由此一发不可收拾。

02

等到上了初中,那台珍宝已然满足不了进阶的需求。就在同学争相逃学去网吧的年代,朱一帆盯上了校门口的一家落寞的琴行。老板跟他讲,弹琴要收费,一小时两块钱。从那时起,他就把父亲给的早饭钱,拿来用在午休时的弹琴开销上。

也就是那时候起,朱一帆开始察觉到,做音乐是件足够烧钱的事,买设备需要钱,录歌更需要钱,没有份稳定的收入来维系根本不行。朱一帆想着当老师是个不错的选择,所以考大学时报考了安庆师范大学,于是毕业了就当起了高中老师。

“老师是我的职业,音乐是我的兴趣。”朱一帆分得很清,或许也因此更专注,从写第一首歌起到今天,已经快有十年。年龄上虽然还是个小鲜肉,但已然有了自己的实战经验。

和如今活跃在大众视野里的多数音乐人相似,朱一帆的第一首歌也是写给一个姑娘的。只不过心爱着这个姑娘的人,是高中时坐在他前排的那个“诗人同学”。

偶然的一次机会,朱一帆无意间发现了那些充满爱意的小诗,都是男生写给他中意的女孩的。原来给心爱的女孩写情诗,并不是父辈那个年代的特产。

那些诗的名字也符合情诗的一贯风格。《阑珊雨夜》《擦肩在雨天》,朱一帆看上了这两首,就走上前跟他讲,“你会写诗,我能谱曲,不如我把这两首写成歌,你学会了对她一唱,兴许就追到手了!”

诗人没等他把话讲完,只是转了个身,就跟他一拍即合,达成了合作。朱一帆回忆道,第一次真正意义上的创作,就这么带着惊喜来了。“我觉得歌写得不错,也挺好听的,我还教给他唱了挺多次。”

结果是,诗人还没把歌对着姑娘唱完,人家已经先走一步闪了。回头总结原因,两人觉得不能怪歌不好,主要是诗人天生的“五音不全”。回忆到这时,朱一帆笑着说,“我听我也跑了。”

03

那些往事再被想起时,虽已变成了笑谈,却在无意间成为了另一个故事的起点。再后来,朱一帆上了大学,第一年不许学生带电脑去学校。他就跑去乌烟瘴气的网吧,戴上了耳麦,提心吊胆地守在电脑上做编曲,一整个通宵生怕网吧突然断了电,一切努力就全都归零了。

比起那些顶着生存压力、依然坚守梦想的音乐人,朱一帆说自己是幸运的,自始至终没遭受太大的困难与波折,反而遇见的都是给予无限帮助的伯乐。

就像是他的父亲,那个从未说过不的领路人,还有早年的另一位启蒙老师。

许芳,是朱一帆的小学音乐老师。那会儿许老师上的音乐课,没几个小同学能真心听得进去,都是在课上调皮捣蛋的。朱一帆却对音乐课着了魔,私底下往前串座到了第一排,老师讲的那些音乐知识他都听进去了,包括识谱、练耳、试唱,如今再回想起来,早期的音乐启蒙大部分都是在小学课堂上完成的。

如今,十多年过去了,当启蒙老师许芳看见了学生的个人专辑,那年的翩翩少年已能独当一面,她给朱一帆写了几句话,当做再一次的鼓励:

彼时,一个稚嫩,却异常执着的孩子

总是让我对你有一份特殊的情感和莫名的期待

此刻,窗外寒风瑟瑟,可心里却是融融的

是的,一段打动人心的旋律,足以抵消这料峭

愿你用最美的作品去温暖你我的人生

感动之余,朱一帆更多是庆幸,并不是谁都能有如他这般的幸运:总能在你需要鼓励的时候给你鼓励,在你满怀希望的时候帮你实现愿望,而从未有过一次的阻止和反对。

进入了社会,一个人要承担的责任和压力,要比少年乃至青年时放大了许多倍。朱一帆想先做好一个儿子,所以当个合格的老师;紧接着,他想继续做好那年的小学生,把如父亲和老师的这些教诲与鼓励都记在心里,用在未来的音乐创作上。

04

去年8月,他写了一首单曲名叫《会吸烟的猫》,找来了大学时酷爱文学的好友李光耀填词,从而有了这首独特却有深意的歌。有时候,一个人生活在远离家乡的杭州,他会把自己当做这只孤独的猫。每当旋律想起时,“放下的放不下的就那样不去管就好/忘掉的忘不掉的不去看就罢了。”

朱一帆告诉民谣故事:现实生活中,我不太会表达自己,很多东西唯有放在音乐里,它是我精神层面的保护,一种我独有的享受。

2015年的夏天,大学毕业时,朱一帆应邀在毕业晚会上台,钢琴弹唱了一首歌,后来变成了《寻人启事》。此后不久,是这首《会吸烟的猫》,以及专辑的同名歌曲《天冷了》,都在属于他工作以外的零碎时间里,逐渐拼凑完成了。

从去年开始,他就跟身边的朋友打趣说:我要发专辑了。这句话到此刻才算真正完成,朱一帆有些苦笑着说,还好,起码是完成了,它也是此刻最好的我。

在这首《天冷了》里,24岁的朱一帆在结尾处唱到:

世界不需要岁月

城市总是别人的

如果某棵树上还有几片叶

一定会,懂我的感觉

我想,最好的音乐总要先解决属于自己的问题,给自己最真挚的感动,才能去温暖更多人心,才能在寒冷到来时给予火焰般的炽热。

转眼2017年就要过去了,天冷了,听这首歌吧。

评论