最近一部通篇用油画拍摄的电影,

《至爱梵高 · 星空之谜》在朋友圈刷屏了。

无数文艺青年趋之若鹜,

顶礼膜拜心中的艺术偶像。

一个生前只卖出一幅作品,

靠弟弟供养的社会“loser”,

最终亲手了结自己短暂的生命。

他绝想不到在164年后今天,

他会成为全世界的超级“IP”,

这个人便是文森特·梵高。

这位穷困潦倒一生的艺术大师可能也想不到,

21世纪的今天无数人会以他为“生”,

博物馆、纪念品、复制油画……

而另一方面,

世人可能并不知道,

在荷兰梵高博物馆旁的纪念品店里售出的仿制油画,

大部分都来自中国深圳的一个偏远小乡村:大芬村。

【一】

大芬村本只是个穷困的客家小村落,

占地0.4平方公里,

原住村民300余人。

上世纪80年代村民仍靠种田为生。

但因杂草从生、污水遍地,

这里被俗称为“大粪村”。

但在1989年,

“大粪村”的命运被从此改写。

一个名叫黄江的香港画商因房租高涨,

带着20多位画师从黄贝岭移师大芬村,

从复制和出口西方的知名油画起步,

而就是这次偶然的机会,

使得大芬村成为了“中国油画第一村”。

大芬村距离深圳布吉镇只有三公里,

被两条交叉的主干道裹夹,

周围挤满了商铺、餐馆和旅舍。

马路边的建筑上挂着张巨幅海报:

“世界油画,中国大芬”。

而村口的巨型画板上则写着“大芬油画村”,

一座手执画笔的雕塑会让你误以为到了798。

村子里除了三条短街,

便是横纵分列的小巷,

到处都是绘画工作室和画廊。

沿着狭窄的街巷溜达,

不到2小时就能逛完整个村子。

很难想象,

在中国的这个偏远村庄。

会展现出另一种腔调的西方艺术。

而就是这样一个地方,

画出了全世界将近60%的油画。

每年生产和销售的油画达100多万张,

年出口创汇3000多万元。

大芬村用了20年的时间,

终于不再是那个贫瘠穷困的“大粪村”了。

【二】

一个小学文凭的农民,

半天时间可以画出一幅世界名画。

你可能会难以置信,

但这却是大芬村每天都在发生的事情。

黄江最初收了几十个学生,

都是进城打工的农民,

没有任何绘画基础,

艺术对他们来说很遥远,还有些神秘。

他从调色、用笔开始教,之后是临摹,

培训一到两个月就开始上手画了。

这些学生熟练以后,

有的叫上家人和老乡来一起学画,

有的后来还收了徒弟,继续传播。

到现在可能有六到七代画工,

形成了一个有几十万人的油画工业。

一幅名画通常几人分工完成,

每个人都只专职画其中一部分。

比如最受欢迎的《梵高自画像》,

由五人完成,眼睛由一人承包。

这种流水线模式使工人画得很熟练,

而一幅《梵高自画像》在职业画家手中,

至少要一天多的时间完成,

但在大芬村的画工手里,

一天可以画出十几幅。

而这样一幅“行画”,

售价通常只有几十块。

这里约有万名画工,

夜以继日地赶制着世界名画,

销往全国各地,全球各地,

而他们画的最多的就是梵高。

你可能也很难相信,

在阿姆斯特丹博物馆的广场中,

摆放在玻璃橱窗内的《向日葵》仿作,

同样出自这个偏僻村庄的画工之手。

【三】

在大芬的油画生产者们,

按照绘画水品的高低被分为:

画工、画师和画家,

这三类人呈金字塔形分布。

画家卖原创产品,

画工制作山寨名画。

无疑画工处于产业链的最底端。

他们被画廊雇佣或接受画商订单作画,

靠的是“走量”,

收购价常被压得很低。

经过层层倒手和漫长的运输后,

画作最终出现在国内各地和海外画廊中。

大芬村和众多艺术区一样,

艺术与财富的光环,

引得大江南北的谋生人群慕名而来。

为了艺术,也为了生存。

英国画家大卫在咖啡厅表演,

他在大芬村已经呆了近十年。

诗诗之前从事销售行业,

突然有一天她觉得,

自己不能再继续这样的生活了,

便在大芬租了一个墙面,

一边画画一边卖服饰。

画家陈鸣婵正在自己的画室里作画,

她在四十岁实现了财务自由后才开始学画画,

不需要将画画当作生计,

她更愿意画自己喜欢的风格。

50岁的李红民从1991年开始,

就来到大芬村附近做画工,

见证了大芬油画村的完整发展历程。

来自梅州的朱新明是墙壁“画工”,

1996年,21岁的他跟着叔叔学画画。

每月靠卖订单画,收入低则七八千,多则两万多。

有时候他画不过来,就会找同行帮忙。

在这些“画家”中,

有的画了一辈子的梵高,

有的开始追求原创之路,

有的功成名就,也有的穷困潦倒;

有的深深地扎根于此,

有的则在一两年后随风飘散,漂泊天涯。

但他们唯一的共同点就是画,不断地画。

他们笔下,不仅是色彩和颜料,

更浓缩了时代发展的印记。

【四】

无可否认的是,

大芬村里仍生活着大量最底层的画工,

他们曾经是画厂里没日没夜干活的工蚁,

用一幅幅复制油画换取微薄的薪水。

但随着大芬村行业的聚集和饱和,

随着经济转型和产业升级,

画厂模式在大芬村注逐渐被淘汰,

流水线模式在带来高速和低价的同时,

也让大芬村一度被贴上了“山寨”、“低廉”的标签。

为了留住和扶持原创画家,

大芬村“软硬兼施”:

为画家、画工兴建公共租赁住房;

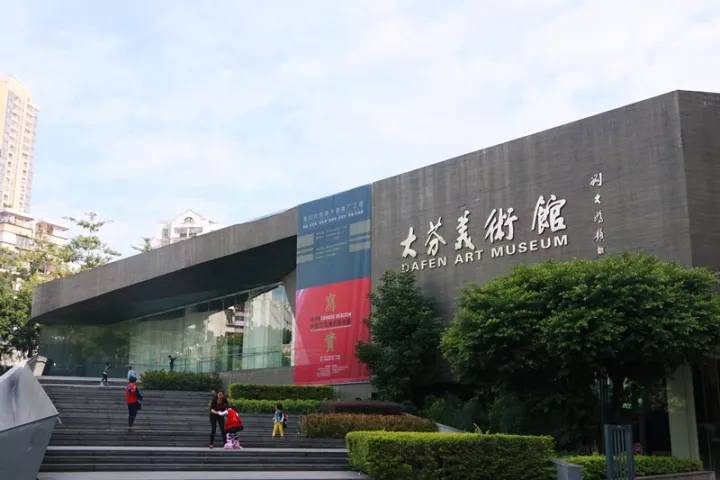

建成全国首个美术产业园区配套美术馆,

携手中国美协每年举办油画展,

定期组织原创画家外出采风,

……

这个曾经的高仿村正在拼命改变,

而底层画工们的命运,

也将被时代的巨手频频改写。

在大芬村,“艺术”有两种含义,

一种是作为生存工具的“艺术”,

是日夜重复的笔触和相似的构图;

另一种则是作为爱好和追求的“艺术”,

奢侈而脆弱,需要艰难供养才不至于失去。

在狭窄的巷道中,

在弥漫颜料气味的画室里,

即便是色彩艳丽的油画,

也填充不了贫瘠的生活。

▲图:@春月

于是“中国梵高”们在眼前的画布上,

又添上了一笔。

每一笔,都离艺术更近,

却又很远。

评论