从定义上看,小说是一个远离现实的世界——但被誉为“现代神经科学之父”的圣地亚哥·拉蒙-卡哈尔(Santiago Ramon y Cajal)却通过小说来寻找客观真相。卡哈尔整天对着显微镜,观察那些模糊、纠缠在一起的神经纤维,对他的同事而言,这些纤维就像是一个个无解的迷宫。与当时流行的理论不同,卡哈尔发现神经系统——包括大脑——都是由明显相互独立的细胞(神经元)组成的,他还提出了理论说明神经元会通过相互之间无限小的空间(突触)进行交流。卡哈尔首次将“可塑性”这个词用于大脑,他甚至还推广“大脑体操”以提高智力,这预示着21世纪即将到来的脑力训练热潮。“只要有足够的意志力,”卡哈尔说,“每个人都可以成为自己大脑的主宰者。”如果说所有的俄国文学都源于果戈里的《外套》,所有的当代美国文学都来自于马克·吐温的《哈利贝克·费恩历险记》,那么国际大脑研究,包括像大脑项目(BRAIN Initiative)和人类大脑计划(Human Brain Project)这样的大项目,都是始于圣地亚哥·拉蒙-卡哈尔的突破性研究。

1852年,卡哈尔出生在西班牙北部山区,高山上的风景如史诗中描写的一般,似乎一起身就能钻入云中。在帝国的统治下,村落间流传着阿拉贡的民间传说。也许是因为乡村生活太过平淡无奇,年轻的卡哈尔便把这些传奇人物奉为偶像。阿拉贡高地(Alto Aragón)是出了名的不宜居。高地地区,正如罗伯特·休斯(Robert Hughes)在他的传记作品《戈雅》(Goya,西班牙著名画家,也是当地人)中所说,以其“酸酒、草垫、硬肉、半穴居环境”著称。干涸、皲裂的大地上几乎寸草不生,卡哈尔的家也只是一堆摇摇欲坠的鹅卵石堆叠而成的。“窗户上没有花盆,”他在自传《我的生活回忆》(Recollections of My Life)中写道,“屋前没有一点装饰,连用来表达对美的感受的词语都没有。”

卡哈尔的父亲是个无情又严苛的人,只关注事实。他是农民的儿子,但是在12岁时就离开了家,去寻找更有前景的领域。他去给一名江湖郎中当了学徒,接着又取得了医学学位,艰苦的生活终于迎来了曙光。对他来说,没有空闲的时间,也无法分心。卡哈尔的父亲相信,人类的思想是为获取知识而生的。“他蔑视且批判文学的一切,也拒绝一切纯粹是为了欣赏或消遣的东西,”卡哈尔回忆。家里只允许有医学书籍,绝对不能出现小说。父亲认为艺术是一种绝症症状。

但是卡哈尔的母亲却是一个隐藏的浪漫主义者,她把便宜的奇幻小说藏在箱底,偷偷塞给孩子们看,这让孩子们很高兴。作为当地的外科医生,卡哈尔的父亲经常不在家,当他回来时,妻子的“过度温柔”激怒了他,他也懊恼地在儿子身上发现了这一点。他试图根除这个男孩的文学冲动,于是就用鞭子、棍棒和其他刑具来惩罚他,这些刑具经常出现在《低俗怪谈》的恐怖故事和孩子们的噩梦中。

“每当我吃完晚饭,”卡哈尔回忆道,“我就急急忙忙地跑到我的小房间里去,直到睡着之前,我都在花时间观察墙上混乱的污渍和天花板上的蜘蛛网,我用想象的力量把它变成了魔法舞台的翅膀,我用这种方式来整理自己的幻想。”他将阴暗的角落说成了故事:这种知觉技巧日后也将帮助他厘清更为深奥晦涩的观点。

卡哈尔说服了父亲给他一个安静的房间来学习。他在谷仓旁边的鸽子屋做了第一次实验,在那里他可以自由地想象和探索。那儿有一扇窗对着邻居家的屋顶,邻居是个有点品位的糕点师。在阁楼上的糖果和干果之中,卡哈尔发现了很多文学作品。他着了迷似的阅读杜马斯、雨果、塞万提斯和其他作者。卡哈尔的目光在书页的字里行间穿梭,过了很久很久之后,阅读时练出的如炬目光才被用在了显微镜观测上。而阅读小说让他的思想得以探索更多不可见的领域。

高中毕业后,卡哈尔被父亲送进了医学院,他唯一感兴趣的学科是解剖学。尽管解剖学早在几十年前就已经出现了,但细胞理论在当时是一场革命,或者说是惊天大突破。在阅读相关资料时,一些文学性的隐喻吸引了卡哈尔,例如德国病理学家鲁道夫·魏尔肖(Rudolf Virchow)的名言:“整个身体就是一个国家,而每个细胞都是其中的公民。”卡哈尔第一次通过显微镜观测就证实了这个想法,用他自己的话说,他“从无限小的生命中发现了迷人的场景”。连续20个小时——至少他自己是这么说的——他都在观测白细胞的移动,在他的想象中,这些白细胞从毛细血管中出逃,正要进行一次高风险的逃亡。他甚至还写了一本小说,讲述微型人类——关于细胞的大小——在火星巨人的体内穿行。

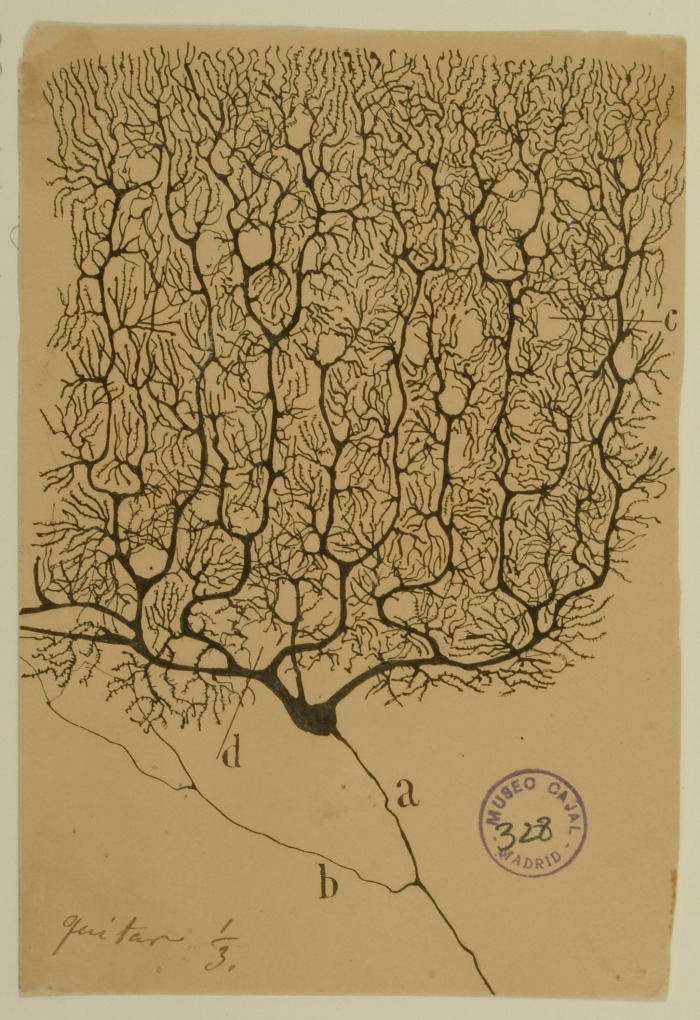

对卡哈尔来说,细胞解剖学就像是最惊心动魄的小说。他成为了一名研究员,在父母的阁楼上搭建了一个临时实验室——和从前的鸽子屋一样。随后,他又目睹了所谓“黑反应”(black reaction)的过程,一种不稳定的化学染色剂——其他生物学家已经放弃使用了——能在显微镜下分辨出所有隐藏的元素。结果的呈现就像白纸黑字一样清晰,这让卡哈尔感到非常震惊。于是他立刻将这项技术应用到了神经系统——人类解剖学的圣杯,希望揭示“思想和意志的物质过程”。

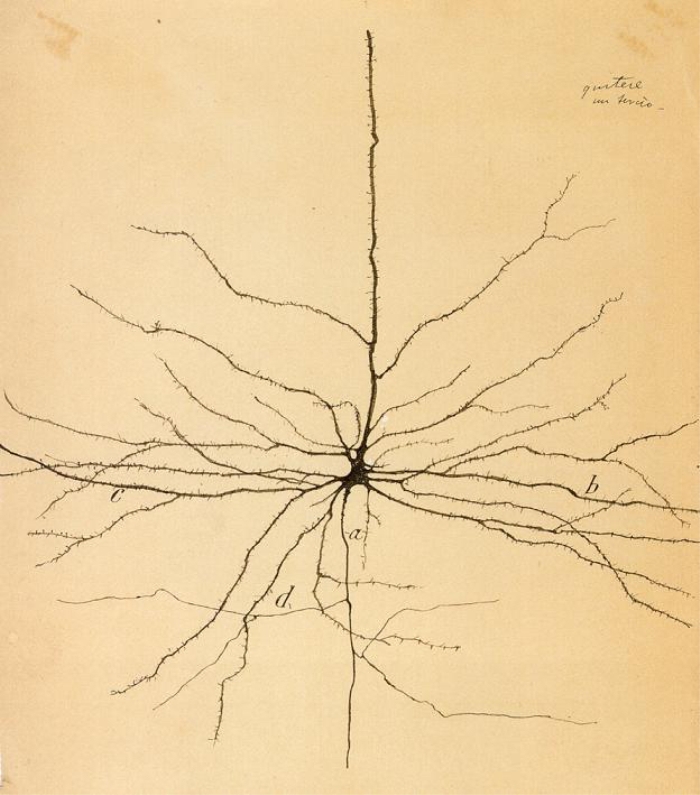

卡哈尔以童年时代的文学英雄为榜样来进行科学追索。他把自己当成鲁滨逊,把大脑想象成“一个独立的世界,里面有许多未经探索的大陆和浩瀚的未知领域”,将他的工作奉献给“发现之岛”。1888年,独自在家庭实验室里工作时,卡哈尔发现了神经纤维的终点,他通过这种几乎观察不到的现象向世人证明了神经细胞是独立的——从而开启了现代神经科学的传奇。“解剖学家的工作,”卡哈尔写道,“就是将现象从实在中剥离出来。”就像他心爱的堂吉诃德一样,他对世界有着不同的理解。但是与堂吉诃德不同,他有一大批追随者来庆祝他的远见卓识。

卡哈尔是如何发现别人看不到的事情的呢?将事物拟人化是他的天赋——但是退一步说,这种方法似乎并不科学。“卡哈尔一向把显微镜下的景象当做活生生的生命。”查尔斯·谢林顿(Charles Sherrington)回忆道,他是卡哈尔一生的朋友,也是诺贝尔奖得主,“显微镜下住着的生命有着和人类一样的感觉、行动和希望,甚至也像我们一样努力。”谢林顿认为这种幻想有助于不走寻常路的卡哈尔想象出大脑的形象。“我们如果要充分理解卡哈尔的思想,”谢林顿继续说,“就得假定使他进入显微镜下由微小生命组成的世界的动机、努力和满足感不至于和我们差得太远。”卡哈尔强调了研究的主体和客体——脑科学家和神经元——是由同样的祖先进化而来,因此会包含同样的物质,并受制于同样的人类法则。

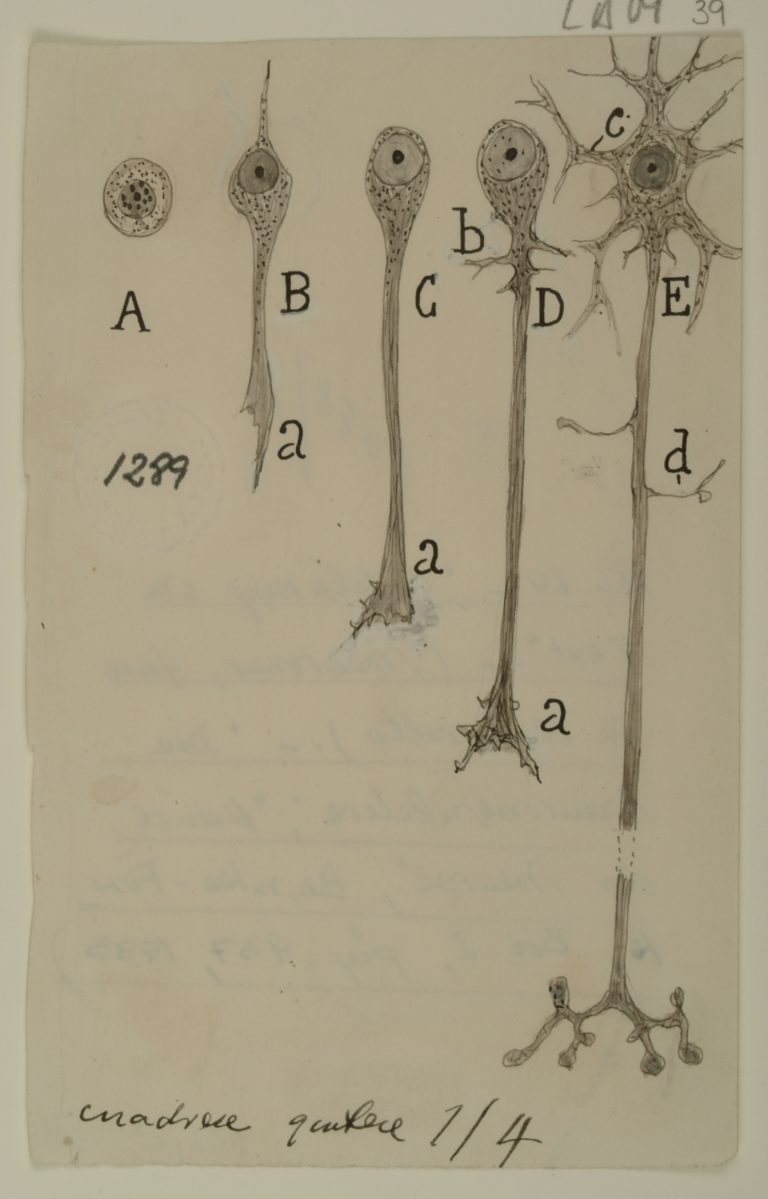

这个无限小的世界,就像他年轻时在小说中写的一样,对于卡哈尔而言似乎比日常生活更加真实。除此之外,还有什么能让他在实验室里每天独自待15个小时,待上50年吗?他说他已经观察了100万个神经元,见证了它们生命的每一个阶段:出生、成长、移动、连接、逆境、创伤、衰退和死亡。一件死亡脑组织的标本,让卡哈尔想象的故事活了过来。他把神经元想象成一出激烈的假想戏剧的主角。神经元的纤维“摸索着寻找对方”。它们之间痛苦的接触变成了“原生质的吻”——“爱情史诗中结局的狂喜”。

在1906年获得诺贝尔奖后的一个多世纪里,卡哈尔的图像是标志性的。人们会很自然地假定这些画作的原型是他从目镜中看到的,就像大脑静物画一样。然而,他的插图却具有惊人的解释力和浓厚的个人色彩,无法简单区别是抽象图示还是具象再现。在观察了许多细胞后,卡哈尔将它们的特征提炼到一个类型当中。他的图像信息全面,特点突出,甚至和神经元真实的形象相比有些夸张。我(指本文作者Benjamin Ehrlich)听说他经常就在公园散完步后凭记忆作画。卡哈尔将这些经过虚构加工的描述称为“现实的碎片”。如果他听了父亲的话,放弃了文学,他可能永远也发现不了神经元的真相。而现在我们知道了,人脑中有大约800亿个神经元,每一个神经元可能与多达一万个其他的神经元相互作用。有人可能会问:是我们在讲述它们蜉蝣般的生命,还是它们在以某种方式给我们讲故事?

本文作者Benjamin Ehrlich是《圣地亚哥·拉蒙-卡哈尔的梦想》(The Dreams of Santiago Ramón Cajal)的作者。

(翻译:都述文)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论