文化类节目与真人秀在台网表现出两种截然不同的画风,这意味着受众、节目、平台三者之间特性的一一联动,并呈现出相互影响的收视表现。为了左右逢源,节目元素相互融合,但从综艺市场的长远发展来看,合理借鉴值得学习,盲目嫁接无疑是在饮鸩止渴。

长期以来真人秀凭借其真实的记录、环节的冲突和情节的游戏性,获得了大批忠实观众。而文化类综艺近年来也是大放异彩,从《中国诗词大会》《见字如面》到正在热播的《国家宝藏》可谓风头正盛。

作为综艺市场中的两大类别,一个是长久以来的中流砥柱,一个是新起之秀;一个重娱乐,一个重文化传播。在它们不相伯仲的时候,笔者发现二者在卫视端和网络平台的收视表现存在着截然不同的两面,这与当下视频网站崛起分流、台网分野趋势凸显密不可分。

同时这两类节目也纷纷借鉴起了对方的元素,出现了真人秀节目的文化趋向,以及文化类综艺的真人秀表达等新现象。这也将一个问题摆在了观众面前:在综艺类型的不断杂糅下,其节目的界限是否会因此变得模糊呢?

真人秀网络吃香,文化类卫视开花

中国的真人秀节目起步不算晚,但在2012年以前一直表现不算抢眼,直到湖南卫视的《爸爸去哪儿》横空出世,作为国内首档亲子类户外真人秀综艺节目,前三季在卫视端的表现都十分亮眼,长期稳坐同时段收视冠军的宝座。

真人秀节目也是一触即发,《奔跑吧》《极限挑战》《十二道锋味》《真正男子汉》《我们来了》《王牌对王牌》《向往的生活》,迅速席卷全国各大卫视综艺黄金档,一时之间万人空巷。

真人秀算不上是异军突起,但文化类综艺却可以说是独具匠心,成为众多娱乐综艺当中的一股清流。去年初《见字如面》《中国诗词大会2》凭借厚重的文化底蕴、创新的节目形式走进大众视野,随后《朗读者》再掀文化高潮,年末的《国家宝藏》更是打破了文化类节目的思维定式。

相比文化类节目在卫视端的红火,其网播成绩却是不甚理想,截止日前,《国家宝藏》在优酷上的累计播放量只有4千万,腾讯视频中的点击量也是不相上下,每期基本在1千万左右徘徊,可以看到几档文化类节目的网播量都远远无法跻身前十。

与文化类节目卫视亮眼网端萧条不同的是,真人秀节目去年却表现出卫视端收视疲软下滑,网络端成绩喜人的现象。有业内数据显示,曾经的王牌节目《奔跑吧》台播成绩仅为去年的70%,但其网络播放量实现翻番,突破100亿,位居2017上半年电视综艺网络播放Top1;《极限挑战3》卫视端收视率下滑近五成,但网友却能把它送到网播量探花的位置;而卫视端收视率四十开外的《花儿与少年3》,也能在视频网站逆袭至第六的地位。

文化类综艺与真人秀在台网表现出两种截然不同的画风,这也带给了业内关于台网差异的进一步深思。

台网分野重新洗牌,受众节目平台三方联动

不同节目在台网呈现出不同的收视表现,首先是两类节目本身存在巨大差异,真人秀节目是特定的嘉宾在规定的情景中,按照预定的游戏规则,为了一个明确的目的,做出自己的行动,而节目经过后期戏剧性剪辑,向观众呈现嘉宾们在这一过程中的真实反映。真人秀的纪实性、游戏性、娱乐性,极大的满足了人们渴望放松心情、缓解生活压力的心理需求。

而文化类节目,通常以传统文化为依托,以弘扬中华文化为宗旨,其历史性、知识性、人文情怀,在陶冶情操的同时满足观众对丰富精神文化生活的认知需求。真人秀重娱乐,文化节目重人文,因此二者注定在受众群体上存在着极大差别。

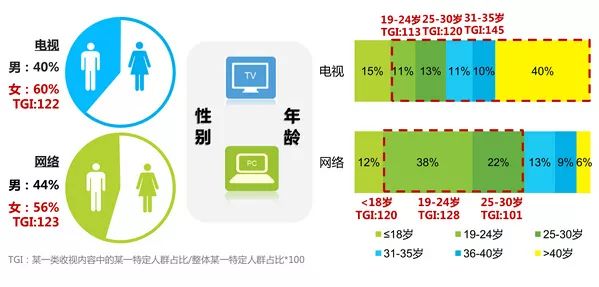

而从台网受众差异上来看,据中商情报网发布的“中国视频网站及电视收视大数据对比分析”发现,电视端俘获了40岁以上年龄层的青睐,占比高达40%,其中31-35岁的观众倾向度最高;而网络端收视主体则为30岁以下的85后为主,占比超过七成,其中24岁及以下的90后TGI倾向性显著,均达到了120以上。

由此可见,电视作为一个家庭的客厅文化,受众人群仍以养成收视习惯的中年群体为主。这个群体大多已经过了不惑之年,对新鲜的东西没有那么大的好奇心,相反他们在精神层面的文化需求极大,对传统的文化也十分怀念。

而视频平台因为其在线观看、即点即播、海量搜索、社交性互动性强等方面的优势,成为年轻人的首选。伴随着互联网成长起来的这一代人,活跃、猎奇的同时承受着比以往任何一代人更为严重的社会压力、生存考验,他们迫切需要在综艺节目中寻求笑点、宣泄情绪。

可见,真人秀的竞技娱乐,满足了年轻人新鲜猎奇、释放压力的需求,因此在年轻人聚集的网络端更受青睐。而文化类节目蕴含的传统人文元素,满足了中年群体对传统文化的心理回归,因此在以中年群体为主的电视端更受欢迎。

受众、节目、平台三者之间特性的一一联动,并呈现出相互影响的收视表现,这不仅意味着观众的分流,更带来的是话语权的权重变化,甚至是整个视频行业的重新洗牌。于是,为了能够左右逢源,出现了节目元素相互融合的新现象。

真人秀的文化趋向,文化节目的综艺化表达

对于视频行业而言,审核可以说是整个制作过程中最为关键的一环,而审核又与广电总局出台的一系列政策变动密不可分。

在国家广电总局关于加强真人秀节目管理的通知中,对真人秀提出明确要求:植根中华优秀传统文化,挖掘展示思想文化内涵和社会意义。

为了通过审核,也为了满足观众日益增长的精神文化需求,真人秀纷纷开始将传统文化的精神元素植入节目中,高举弘扬传统文化、传递正能量的旗帜。

《爸爸去哪儿》将孝悌精神、吃苦耐劳、尊重自然、保护传统融入爸爸与孩子的每一次旅行;《极限挑战》第三季经历了停播的坎坷,也一改纯娱乐路线,将团结友爱、家人亲情、传统技艺等元素嫁接到游戏环节之中;《二十四小时》则直接以“郑和七下西洋”作为大故事背景,重走海上丝绸之路;《咱们穿越吧》则以历史体验真人秀的方式为观众打开源远流长的中国历史......

而一向严肃的文化类节目则纷纷借助综艺娱乐元素走进大众视野,《见字如面》以明星读信的方式,将文字转化成视听语言,彰显书信魅力;《中国诗词大会》利用竞赛的方式,调动观众参与的积极性,增加节目的趣味性;《国家宝藏》通过小剧场形式演绎文物,尊重年轻人的审美和视听语言习惯,将趣味性和娱乐性带入文物中。

真人秀嫁接文化元素,文化类节目披上综艺的外衣,在为各自打开更大观众市场的同时,许多综艺也都纷纷效仿这样的嫁接方式,各类节目之间的界限开始变得愈发模糊。

纵观整个综艺行业,我们不难发现,形式杂糅的综艺类型无疑变得越来越多,许多综艺都是东一榔头西一棒槌,以期能够八面玲珑,网罗到更多不同层次不同领域的受众,而从综艺市场的长远发展来看,合理借鉴值得学习,盲目嫁接无疑是在饮鸩止渴。

评论