文 | 王馨

编辑 | 子木

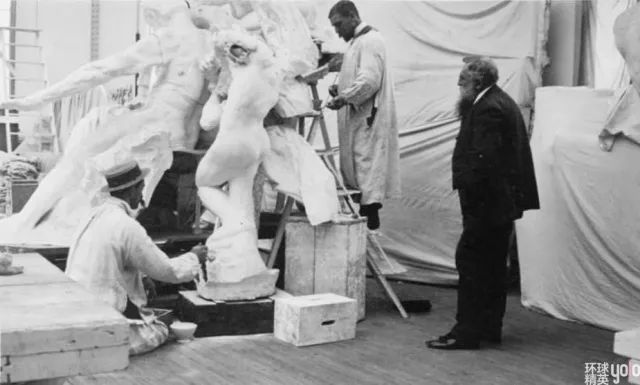

在早期现代派中,奥古斯特·罗丹(Auguste Rodin,1840.11—1917.11)可以说是西方解剖学传统意义上最后的雕塑家。他是在十九世纪中期出现在巴黎艺术舞台上的雕塑家,他几乎是单枪匹马的,走在传统轨迹上对当时已落入成规、已是矫揉造作的学院派进行了反对,并重建了雕塑学科的教程。

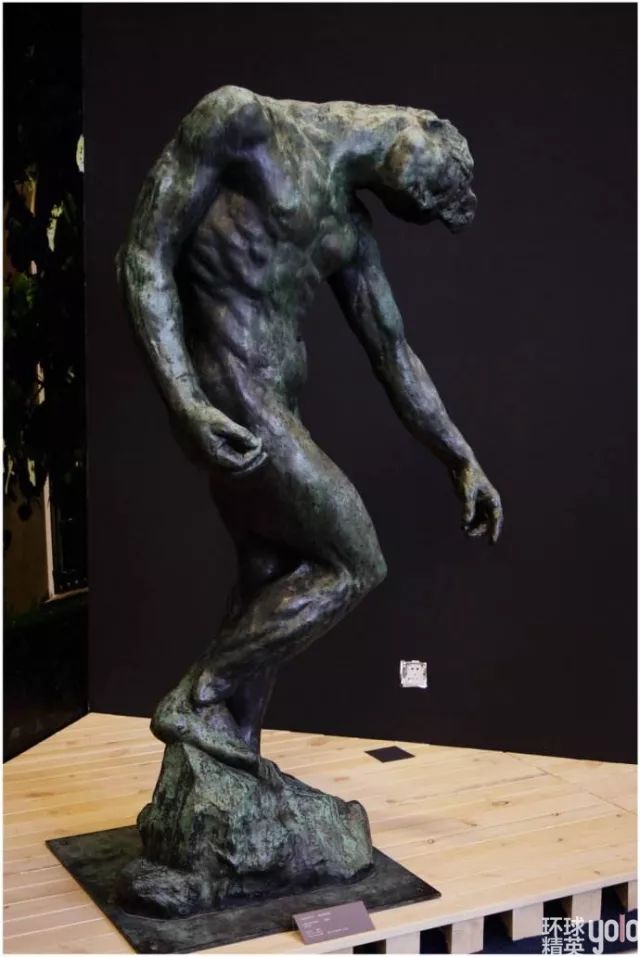

《行走的人》

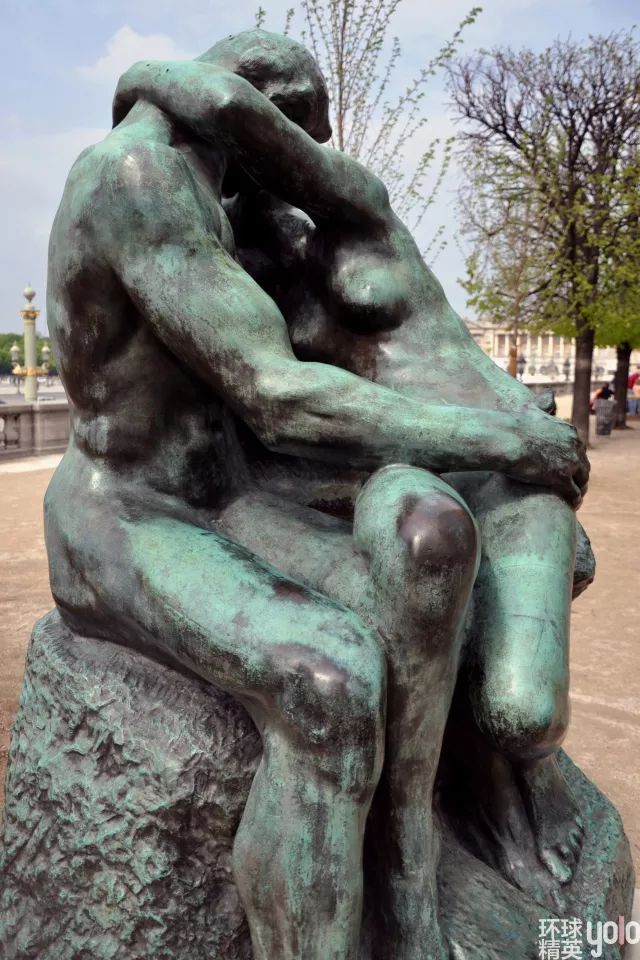

《吻》

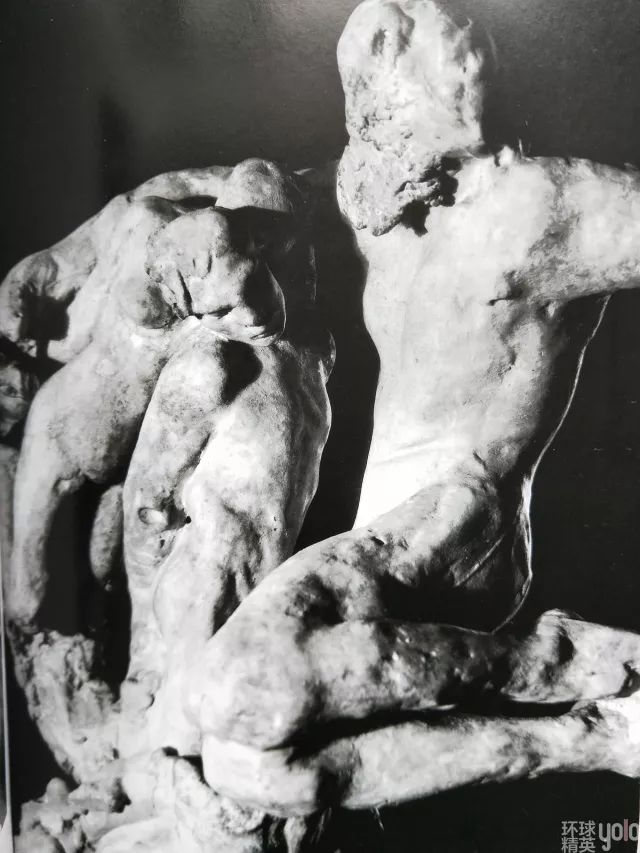

他在雕塑的领域与库尔贝不谋而合,都是希望通过重回自然,为艺术注入新的生机。但不同于库尔贝对内容的关注,罗丹则通常是感性的宣泄,悲痛、渴望、挫败、失落、自豪……他偏爱悲壮的主题,善于在残破中发掘力量感。他也是个残暴的艺术家,在他的人体作品中,都是对模特的一个极致使用,人物的动态、躯体、表情,都是扭曲和痛苦的。

《加莱义民》

西方雕塑自古希腊直到二十世纪的主题主要就是人体,然而,在罗丹这里,我们才第一次看到结实的肌肉是如何将自己消解为一组变动不拘的符号。

“罗丹的结构学不认为每一个人体都有固定不变的规则,而是运动着的、短暂易逝的结构形态……那些罗丹式的作品中,力度不在于骨骼、肌肉、肌腱带给人的联想,而在于一种更难于控制的液化的能量,以及当每一个形态在放弃对永恒性的追求时所带来的那种好似熔融的流动感。罗丹的形式也因此成为了一个具更强物质性的能量符号。”(列奥·施坦伯格)

《彩虹》

所以罗丹雕塑中夸大了人体形象扭曲,甚至常常是痉挛、扭曲的。他不希望仅仅是刻出人体结构的逻辑,他更在意心里感情的显现,是感性与生命之力主宰了肉身,让精神与力外显于形象。但不同与贝尼尼的注重精神,他更注重的是原始的生命感,刨除了身份,而只是赤裸裸的生命本身,他是走在米开朗基罗的路子上的。

《大幽灵》

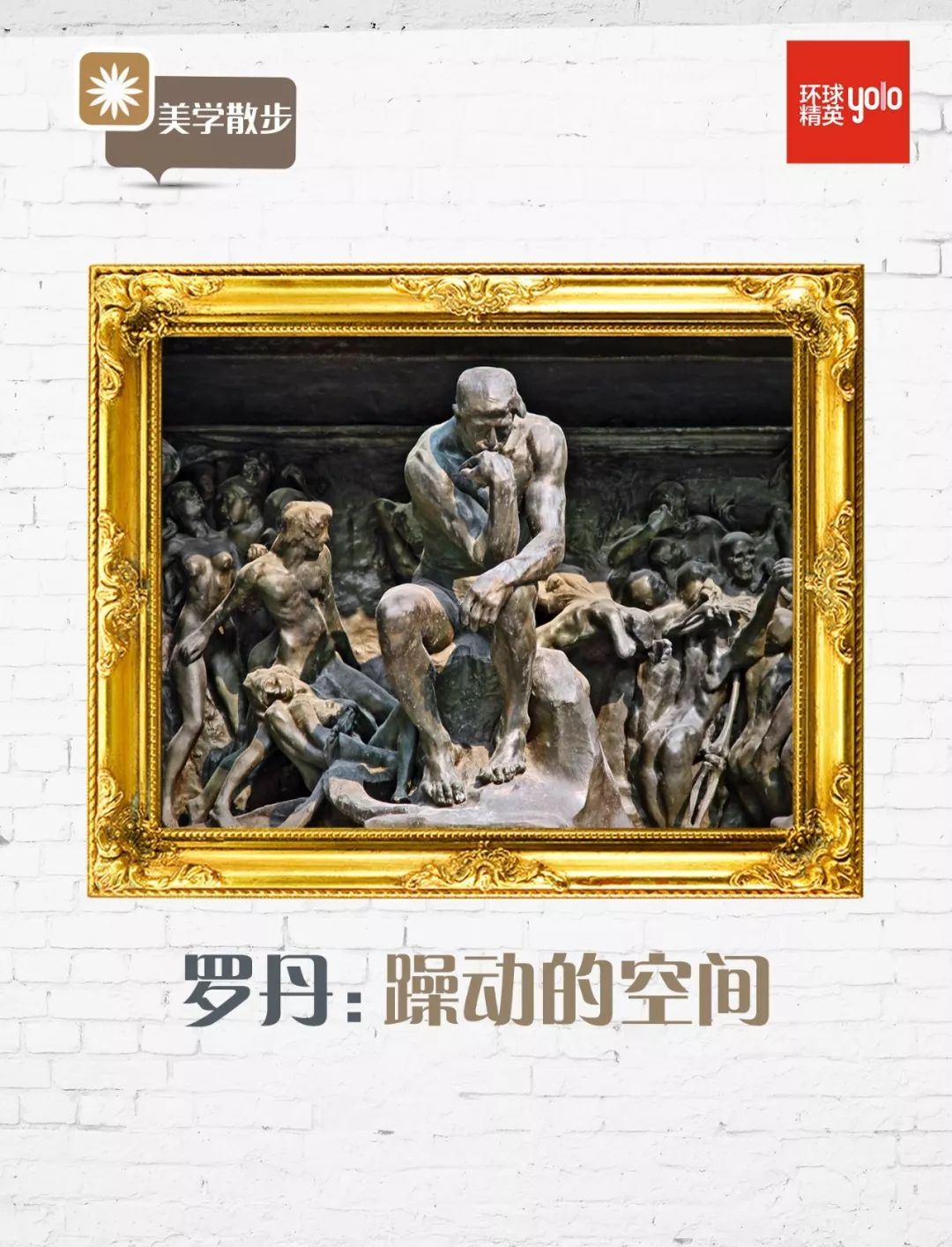

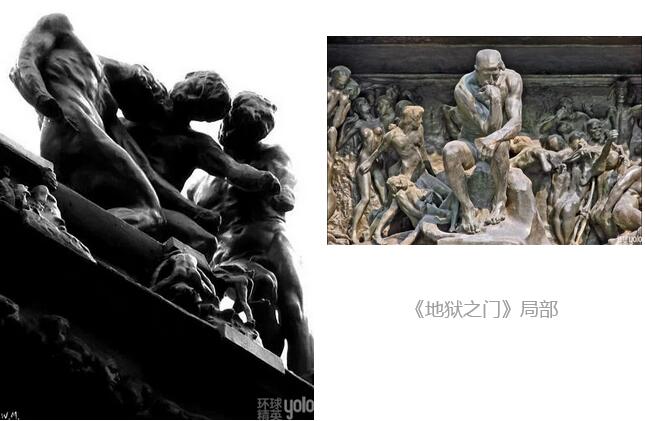

单个的人体在罗丹手中成为一组物质与力的聚合,一组人体中,人与人之间、骨骼与肌肉之间更是连绵为一个巨大的场域。《地狱之门》是这样的典型代表,这是罗丹最好的作品之一。

《地狱之门》

这是件位于巴黎罗丹博物馆的规模浩繁的《地狱之门》群雕门饰,取材于文艺复兴时期但丁的《神曲》中的“地狱篇”。作品的主题取自 “地狱篇”中“从我这里走进苦恼之城,从我这里走进罪恶之渊,你们走进来的,把一切的希望抛在后面”的含义。

但利用了他所喜爱的波德莱尔的诗歌的构思。这里罗丹象征性的将近代文明罪恶集中于“大门”之上,表现性的雕刻出为情欲、恐惧、痛苦、理想而争斗、并折磨着自己的形象,贯穿着希望、幻灭、死亡和痛苦等种种感情。

《地狱之门》局部

在这件作品中,186个人物形象在翻滚、飘荡、粘着于其中,人体在其中涌起、浮现或沉没,少有精细的雕琢,而着重于众多力的起伏、动式的冲撞与缠绕所形成的引力场,不仅每一个形象有自己的动势与力量,而且所有这些形象共同形成一片不断变化着的过程。罗丹的雕塑不再是永恒的美,而是一心在自己的雕塑中生出运动着的力,并让这些力在其中游走、爆发。

罗丹在现代雕塑史中,是第一个难以被归类的,他对雕塑所有的激烈、流动处理方式,自然而然的开启了表现主义的大门。

声 明

原创稿件,受法律保护,转载请联系后台!

评论