“见者的书信”:约瑟夫·博伊斯x白南准展期:2018.01.20-05.13地址:昊美术馆(上海)

昊美术馆(上海)经过两年的精心筹备,于2018年1月20日为大家呈现:“见者的书信:约瑟夫·博伊斯×白南准”。这次展览将视角锁定在这两位20世纪先锋艺术家:“行为艺术先锋”——德国艺术家约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)与“影像艺术之父”——美籍韩裔艺术家白南准(Nam June Paik)的重要代表作品,并深入探讨他们在20世纪艺术浪潮中的合作与密切关系。

展览以“见者的书信”为名,源自于他们在上世纪艺术浪潮中的先锋做派和突破实践,也源自于他们在众多艺术理论和社会构建理想中的深入交流互动,更源于他们对未来社会、政治和文化艺术理论的想象力。博伊斯和白南准都是当代艺术领域杰出的代表,他们存活的当世引发了艺术创作革命性的突破,而当他们离世多年影响力仍旧波及到网络文化繁荣的21世纪,无疑是在艺术领域中典型的“见者”,“书信”则象征他们作品中千丝万缕的联系及在“激浪派”艺术浪潮中积攒的深情厚谊。

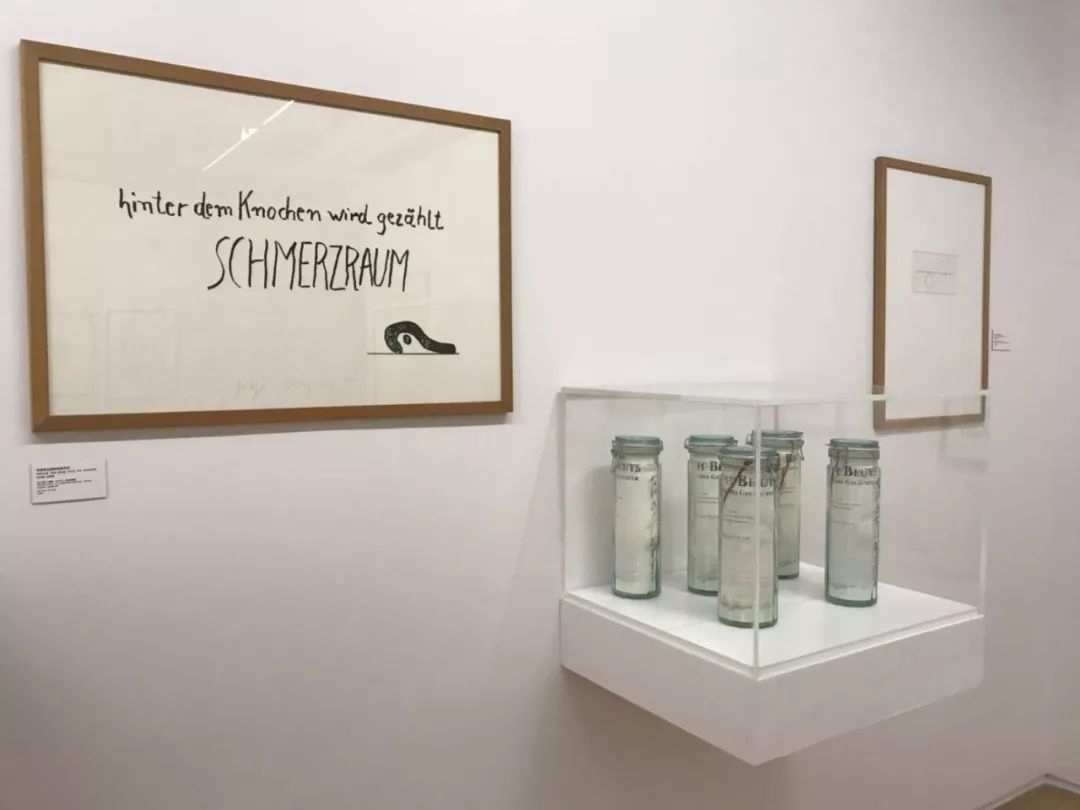

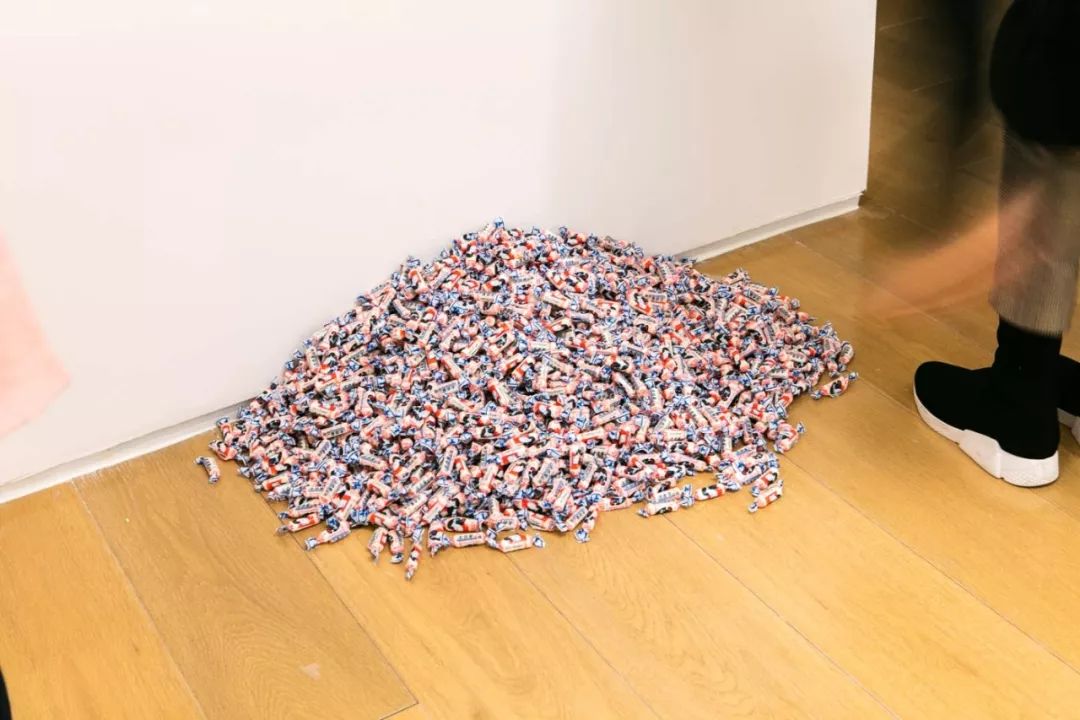

展览除了在一层呈现白南准上世纪60年代到80年代的行为、录像和多媒体剪辑等代表性作品,和在二层呈现约瑟夫·博伊斯艺术生涯中代表性的行为艺术录像、装置、署名版数复制品、回顾性文献资料、以及反应博伊斯争议一生的纪录片《博伊斯》,其展览的重点更是两位艺术家生前的种种艺术交集——在一层的大展厅和影像厅中间放置了他们合作过的作品和文献资料。

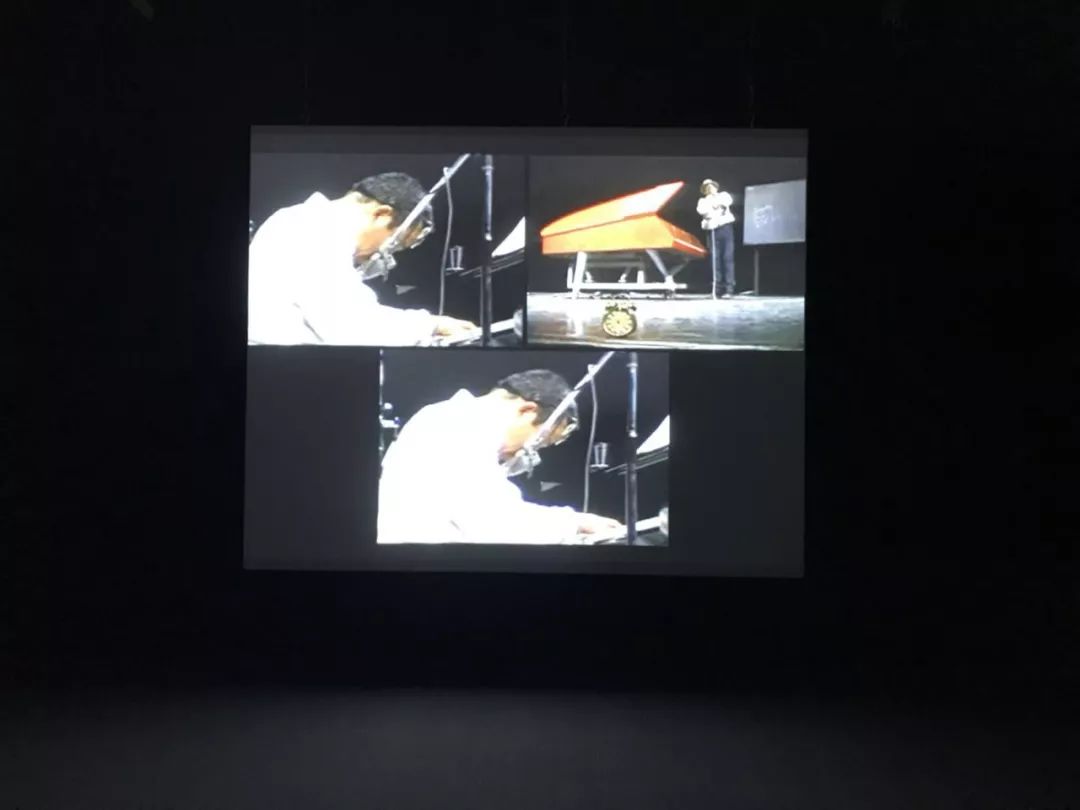

《荒原狼III》(1984)

博伊斯和白南准在年龄上相差十岁。在白南准心目中,博伊斯是一位激进而颇有想法的前辈,也是一位行为古怪的遁视者。博伊斯与白南准1961年夏天在德国杜塞尔多夫首次会面,之后他们在众多场合都进行了关于音乐和行为的合作演出,尤其是激浪派运动于欧洲蓬勃兴起的那段时光。23年后的1984年,也就是博伊斯去世前两年,他们在日本东京完成了最后一次合作演出《荒原狼III》(Coyote III)。这是博伊斯“荒原狼”行为艺术系列作品的延续,也是最后一次使用这个意向或符号。

为了让读者更深入的了解这两位艺术家各自的艺术线索,以及在此次展览中各自呈现的和合作的作品,“艺术碎片”分别采访了负责两位艺术家展览的特邀策展人德国杜塞尔多夫美术馆馆长格雷格·杨森(谈博伊斯)、韩国艺评家、前白南准艺术中心学术研究员金男洙(谈白南准)。我们也分为两篇文章进行呈现。

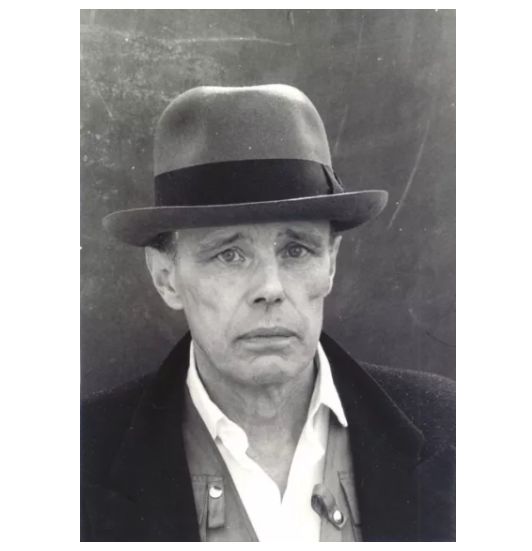

约瑟夫·博伊斯

德国艺术家约瑟夫·博伊斯(1921-1986)作为 20 世纪最重要的西方艺术家之一,在世界乃至中国有着非常持久的影响力和艺术史价值,甚至可以说博伊斯是整个 20 世纪最为重要的艺术家之一,他超越了杜尚而成为二战之后艺术转型的关键人物和代表人物。作为一个前卫艺术家,他的作品早已越出了绘画雕塑的方式,主要以装置和行为作为创作主体。他强调对社会和文化介入的姿态,有一种革命家的精神,鼓励大家参与到日常的社会行动之中。博伊斯认为艺术方式是人类最本真的方式,由此他提出“人人都是艺术家”的理念,只要人人发挥他的本性,就能用最纯真、最本性的东西参与社会、解读社会,使得社会朝着更美好的方向发展。

见者的书信:博伊斯x白南准”展览现场

我指出了思想是人类创造力的首个产物。所以我说:思想就是雕塑。思想在世界上发挥影响。

——约瑟夫·博伊斯

为何博伊斯如此重要?是什么让他成为艺术史上如此关键的人物?答案既简单又复杂。他在艺术的概念、艺术的扩展概念方面留下了永恒的印记,并将每一种艺术活动的乌托邦潜力与被理解为“社会有机体”的雕塑紧密相连。通过“艺术与生活的平行过程”,任何学术分离都将被废除,艺术活动将被融入日常生活与乌托邦之间的张力领域。博伊斯用他壮观的作品和装置,改变了艺术的定义及艺术的潜在定义。他作品的主题通常是创造力的潜能及全人类创造力的乌托邦。

——节选自 格雷格·杨森《不同世界之间的媒介——文本合集或“乌托邦意指一个计划”》

格雷格·杨森

德国杜塞尔多夫美术馆馆长

本次展览特邀策展人

Q:你是如何看待第二次世界大战对博伊斯创作的影响?

格雷格·杨森:博伊斯一直在神秘化自己的二战经历,但在去年的最新一届的卡塞尔文献展中,有人揭示了一个有可能的事实——就是指控博伊斯属于受到纳粹思想影响很严重的一个人。

在另一方面,二战对博伊斯本人来说有可能是一次重生,相当于他在战争过程中已经觉得自己是一个死亡的过程,用拉康的概念就是先第一次象征性的死亡尔后再重生,获得第二次生命。正如博伊斯给自己创造了一个传奇故事:在一次坠机事故中,他说自己被一个游牧民族的人救了,伤口上被涂抹动物油脂,为了保暖,他被裹在厚厚的毛毡中。但是根据大家后来的研究,这个事情应该并不是这样的。

德国有几个非常重要的美学观念:一个是浪漫主义,还有观念主义,它们一直在德国的历史中不断发生,并且跟近现代历史有很大的关系。二战后,德国的负罪感和后来国家的新生、与身份认同的意识发展之间的冲突,这正是博伊斯创作带来的过程,和德国的历史进程非常相似。而博伊斯在二战中经历的重生过程,与之有着莫大的关联,这也就是为什么那么多人觉得博伊斯的创作和作品,在很大程度上象征着德国现当代艺术的发展,这也决定了他是德国非常重要的艺术家。

见者的书信:博伊斯x白南准”展览现场

Q:在博伊斯的作品中能看到很多现实生活中的材料、语言,也包括你刚才说到作品中表现出的重生的信仰,但又传达出强烈的政治能量,对此你怎么看,这是否能联系到他所说的“人人都是艺术家”的概念?

格雷格·杨森:博伊斯所有作品的观念都联系到“社会雕塑”这样一个概念,但“社会雕塑”这个概念其实是社会概念。

博伊斯在创作中用到的生活材料,相当于是他的一个手段或创作方式,他更是把这些东西联系到“社会雕塑”这样一个观念当中,这跟科学家利用各种形式去解释、研究天文学的方式是一样的。

博伊斯所说的“人人都是艺术家”的意思,就是每个人都可以参与到这个社会中,他所做的行为都是跟其他人发生关联的,他主要是想传递这样一个信息。至于雕塑这个概念,其实只是一个对社会改变的引喻和表达。

见者的书信:博伊斯x白南准”展览现场

Q:博伊斯和白南准在欧亚大陆这块艺术的大地相遇后,经历了共同的艺术实践历程。同时在激浪派时期他们就建立了各种合作,那你是如何看待他们之间的联系?

格雷格·杨森:激浪派时期是他们开始合作的时期,两个人首先在杜塞尔多夫相遇。在激浪派的活动中,所讨论的问题是改变这个社会——在一个地方有一种流动的感觉,这也是激浪派这个词的来历。尤其是在60年代初的德国,整个社会处于这样一种状态,所有德国人都想说他们已经很强壮、很健康了,觉得社会处于一个平稳的状态,不想回首去讨论纳粹那个时代的事情,但是艺术家觉得是有问题的。

他们两个人在哲学思想上,或创作方法和观念上都有非常大的联系,不管他们是改变了一种媒介的使用,还是改变了在科技和材料上的使用,但都是在用某种方式改变社会。对我来说,这些地方是两个人最大的关系。

见者的书信:博伊斯x白南准”展览现场

那为什么会出现“欧亚大陆”这样一个概念?首先因为白南准是一个韩国人,但他在日本待了很长时间,很多西方人都以为他是日本人。在他们俩相遇的时候,白南准已经从日本去了德国,而博伊斯给自己编造了一个坠机后被游牧民族解救的故事,虽然博伊斯是一个欧洲人,但他觉得自己有一种游牧民族的特性,跟亚洲有着非常密切的关系。大概到了1964年之后,白南准又搬去了纽约,但很有意思的一点是博伊斯特别讨厌美国,所以他们两个之间一直给人一种游牧的感觉,这就是我所认为的为什么会产生“欧亚大陆”这样一个观念上的重合。

见者的书信:博伊斯x白南准”展览现场

Q:在激浪派时期,博伊斯和白南准的很多作品除了介入社会,本质上是在反对当时艺术系统的规则,对此你是如何理解的?

格雷格·杨森:是的,必须要打破这样的一个规则才可以获得更多的关注。这是一个艺术家的态度,无论在社会、公共意义和在美学上,都是想要打破旧有的东西。

其实他们在激浪派时期引起了特别多的争议。尤其是博伊斯,就像我刚刚列举的作品《如何向一只死兔子解释绘画》(1965),很多人觉得博伊斯是不是有病?但是看到他用一种非常庄严的形式去表演,又会觉得有一种耶稣的感觉。对于艺术家来说,激浪派时期做的所有作品都是非常激进的。当时他们处于一种又想被人鼓掌,又想被别人骂的非常冲突的状态,但艺术家都需要这样的东西。

见者的书信:博伊斯x白南准”展览现场

这些都源于当时人们在艺术观点上的不同,特别是50年代和60年代,基本上属于意识形态的斗争。50年代正好处于美国抽象表现主义的兴盛期,西方(特别是美国)特别推崇抽象表现主义,而以苏联为代表的东方,更加强调写实主义。于是,这个时候激浪派就诞生了,他们以一种行为,一种偶发,一种更加具像和实体的东西来打破西方社会中以抽象表现主义为统领的时代。

这也与后现代的观点有很强的关联,因为在后来罗兰·巴特提出过“作家已死”这一观念,意思是如果没有读者的话,作者或作品是不存在的。这个观念在艺术的发展中也出现过,也就是说如果你创作的作品受不到别人的关注,那其实你的作品也是不存在的。这正如博伊斯提出的,所有的观众要对自己看到的,体会到的有所反应,承担责任——观众要有反应,所以这个作品才有存在的意义。这也是博伊斯觉得“人人都是艺术家”这个概念很重要的一个部分。

见者的书信:博伊斯x白南准”展览现场

Q:如果回到他作品中的材料,例如他抱着的死兔子,有油脂的椅子、毛毡,和荒原狼独处……等等,其实材料本身延伸出来了很强烈的日常经验和信仰问题的冲突,这是不是也在颠覆当时观众长期固有的意识形态,而不仅仅指向艺术?

格雷格·杨森:如果大家了解博伊斯的作品,会发现它们之间有很多关联性,特别是在能量之间的转换上。比如在材料的使用中有冷和热的关系,生和死的关系,这都是一个不停转变的能量的循环。就像他的作品“七千棵橡树”——种一棵橡树,会在边上竖一块玄武石。博伊斯觉得那个石头一直在给树传递能量,对于树来说成长需要几十年几百年,但是对于这样一个石头,它化为尘土需要上千年,他觉得这两者之间存在一个能量的转换。这也是博伊斯为什么用到很多生活中的材质。

但我不是特别的确定,他一定是希望通过这些材料的东西去影响别人的世界观。从博伊斯本人来讲,他更像是一个政治家,会不停地跟别人演说,他最想要做的事情是教育,他想要改变的是别人的思维模式。特别是当观众向他反馈说“博伊斯我不知道你在说什么”的时候,他会重新给别人阐述一遍,我觉得对博伊斯来说,这是最重要的一部分。

见者的书信:博伊斯x白南准”展览现场

Q:说到毛毡和狼,在此次展览中有一件博伊斯和白南准合作的很重要的作品叫《荒原狼III》(1984),除此之外,在《我爱美利坚,美利坚爱我》(1974)中,他也充分调用了荒原狼和毛毡的关系,对此你是如何理解他对这些元素的使用的?

格雷格·杨森:博伊斯在做《我爱美利坚,美利坚爱我》这件作品时,是在当时纽约一家很著名的René Block画廊(代理博伊斯)。博伊斯不想触碰美国的土地,也不想和那边的人说话,也不想用德文与画廊主进行交流。这件作品的出发点,是因为荒原狼被美国白人猎杀,其实荒原狼是印第安人的一个神圣的象征。所以在这件作品中,博伊斯是作为一个西方人,作为一个白人到美国(也是一个西方的国家),想阐释的是一个治愈和猎杀的过程。因为在美国,作为白人或西方人,猎杀了作为原住民象征的荒原狼。其实他的意思是,你们作为非本土的人,猎杀了本土的人,其实你们在猎杀你们本土的文化,在猎杀你们本土的身份认同。博伊斯作为一个西方人,成为了一个治愈的象征。

在这个之后,博伊斯又在美国另一个画廊做了这样的行为,就是《荒原狼II》,再就是他和白南准一起创作的那场行为,是《荒原狼III》——白南准在一边弹钢琴,博伊斯在那边发出类似于动物的嚎叫,代表着跟荒原狼之间的一种关系。他创作《荒原狼》这件作品,其实想找到一个介于上帝或宇宙这样一个高度,和真实现实之间的一个处于中间的位置。

很多人问博伊斯在这个作品中干了什么,他说自己在跟荒原狼建立一种对话,也没有说人类的语言,但也不会说荒原狼的语言,可是他们试图建立一种关联,并互相理解对方。在《荒原狼III》中,博伊斯作为一个德国人(西方人),白南准作为一个东方人,或者说另一个文化的人,他们两个也产生了一种这样的关联。

图片资料由昊美术馆提供

视频和文字版权为“ARTSHARD艺术碎片”所有

未经授权不得转载及以任何形式使用

评论