文章来源 | 沃尔特·基希勒三世(Walter Kiechel III)

战略思想的崛起

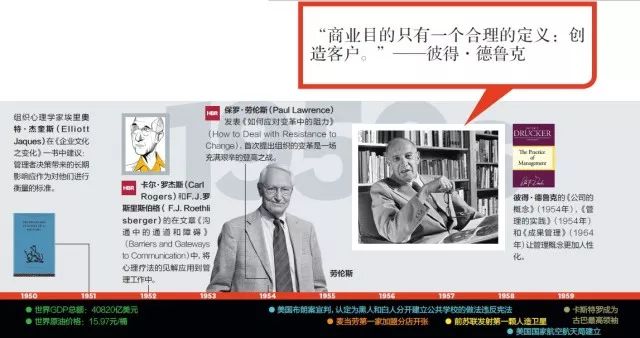

除了对待员工更加开明的管理态度,战后的这段时期内,人们越发重视管理者所能取得的成就。在这方面,德鲁克再次引领了潮流。

今天每个公司都有自己的战略,每位高管都有一套明确的目标,因此从21世纪的角度出发,我们很难理解为什么“缺乏方向”被认为是早期管理者的特点之一。但德鲁克在《管理的实践》中指出:“早期的经济学者(实际上指的是当时的管理学者)认为商务人士和他们的行为是完全被动的:商业的成功只能依靠公司对外界事件进行快速明智的调整和适应。经济完全是由非人力的、客观的力量所塑造,商务人士无法对其进行控制,他们的应对措施也无法对其产生影响。”(当时真正的管理者是否也感到如此无力是值得商榷的。)

对德鲁克来说,显然这还远远不够。他说道:“管理者必须要进行管理。而管理绝不仅是被动的和适应性的行为。”管理者要掌握主动;要“尝试改变所处的经济环境……以企业的自由行动不断突破经济环境的限制”。为实现这些目的,他认为管理者应该设定目标,并按照这些目标进行管理。

在1964年出版的《成果管理》一书中,德鲁克将其理论推向更高处。他认为“商业存在的目的就是带来成果”,管理者应该系统性地扫描市场,以寻找机会来发展他们的企业。在1985年该书再版前言中,德鲁克表示他本来想采用商业“战略”这个词汇,但经别人劝说,他和出版人没有在书中使用,就此与发明“公司战略”一词失之交臂。

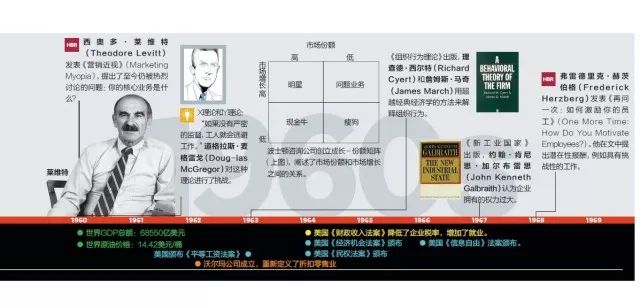

咨询顾问们显然没有这样的顾虑。布鲁斯·亨德森(Bruce Henderson)曾担任西屋电气公司的高管,同时也是一位典型的美国创业家,他在1963年创立了波士顿咨询公司(BCG)。创立后不久,BCG就将塑造公司战略视为自己的使命。自此以后,BCG将管理咨询的福音传播给了无数企业,而在此之前,几乎没有人使用“公司战略”这个词汇。

这不仅是词汇上的转换,公司战略的崛起为“生产中的物”的信徒开辟了一条激动人心的新航道。BCG赖以成名的管理理论,如“经验曲线”和“波士顿矩阵”都极具影响力;但最重要的还是这些管理工具背后的一种对分析的热忱。咨询顾问自此将埋身于公司成本、客户和竞争对手背后的各种数字中,其深度是企业前所未及的。伴随战略的出现,泰勒主义以一种更广泛的形式重生(我将之称为泛泰勒主义),咨询顾问们再次拿起削尖的铅笔和滴答作响的秒表,只不过测量对象不再是战战兢兢的工人一天的劳动量,而是公司运营的方方面面。

当时的公司战略极具侵略性。取得详细数据的惟一目的就是为了找出公司在竞争关系中的位置,以及如何在竞争中取得优势。在各类图表的帮助下,BCG不停地向公司灌输:成为行业领头羊或者次席对公司的意义重大。

1967年,《新工业国家》出版,约翰·肯尼思·加尔布雷思(John Kenneth Galbraith)在书中担忧美国企业和他们的领导阶层或许变得侵略性过强。企业变得如此巨大和成功。他在书中列举:到1974年,美国最大的200家制造企业控制了美国2/3的制造业资产以及3/5强的销售额、就业和利润。在这种状况下,社会目标已经慢慢被企业目标绑架。加尔布雷思的理论认为,一群隐藏在幕后的、信奉技术专家体制(Technostructure)的企业管理者甚至能够控制公众购买的商品,进而潜在地控制他们的生活方式。(技术专家体制即公司的管理者、技术专家和法务人员等在公司决策中有更大的权力和影响力。这种体制下,公司的目标常常不是为股东带来最大的利益,而是公司的存续、发展和尽可能大的公司规模。——译者)

不安的海外探求

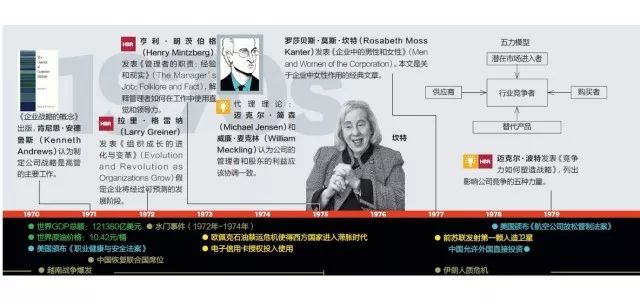

20年平稳发展的时期结束了,70年代的石油危机以及伴随的经济疲软,让管理主义的胜利烟消云散。1966年的哈里斯民调显示,55%的美国民众对大公司领导人有很强的信心;到1975年,这一比率陡降至15%。

变革的力量

这一时期,美国的公司管理者们要面对多种新生力量,这使得企业间的竞争越发激烈,并最终让企业、劳动者和政府之间的和睦关系戛然而止。

为遏制逐渐失控的通货膨胀,美国总统吉米·卡特(Jimmy Carter)宣布放松对航空、铁路及公路货运的管制。他的继任者们更是迫不及待地将放松管制措施延伸至电信和金融领域。同时美国鼓励国际贸易的尝试大获成功,也许有些过于成功了。当进口汽车、钢铁和消费电子产品充斥着国内市场,人们不禁感到疑惑:难道那些老外,尤其是日本人,比我们更清楚怎样管理?

另一方面,科技,特别是计算机科技取得了多个里程碑式的进展——集成电路(20世纪50年代晚期)、小型计算机(20世纪70年代中期),微处理器(20世纪70年代早期)、微型计算机(20世纪70年代中期)以及最终无处不在的个人计算机。这些技术让管理中的“数字人”得到了突飞猛进的计算能力。泛泰勒主义者终于获得了比秒表更加强大的工具,这使他们有能力建立更加精确的商业运行模式。

1982年,道琼斯工业平均指数在历经10年后艰难地回到了顶峰——1000点,股票市场开始回暖。在同一年,美国政府放松了对企业间并购活动的管制。自此防范恶意收购的围墙被彻底推倒,潜在的买家获得了新的资金来源(如垃圾债券),金融家们意识到:收购奄奄一息的企业再进行转卖也能获得不菲的利润。一个活跃的企业控制权市场就此出现。这导致1980年美国《财富》500强中超过25%的公司在1989年以前被收购。

股东凌驾于利益相关者之上

在这个激荡变革的阶段,公司战略和企业管理有了新的目标:为股东创造财富。实际上,这种理念并不新鲜,最早它可追溯到19世纪的海盗经济学家。在先前的管理黄金时代,公司管理的目标却更为广泛。《应许之地》是近期一部关于美国经济史的著作,作者迈克尔·林德(Michael Lind)在书中写道:“1951年,标准石油公司的董事会主席宣布:‘管理的职责是要在公司直接影响的利益团体之间,保持一个公平、有效的平衡。’这些利益团体包括‘股东、员工、客户以及社会公众。’这种更具包容性的‘利益相关者资本主义’在这个阶段的经济环境下日趋式微,逐渐消失于企业治理目标的讨论之外,取而代之的正是‘股东资本主义’。”

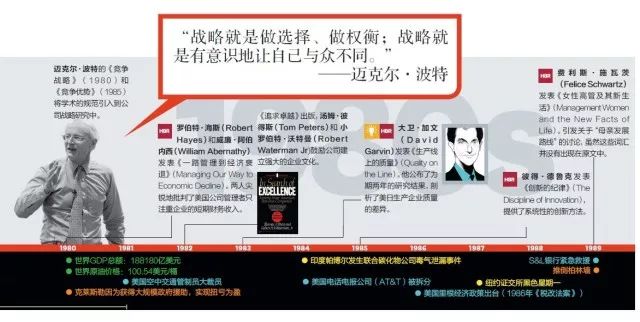

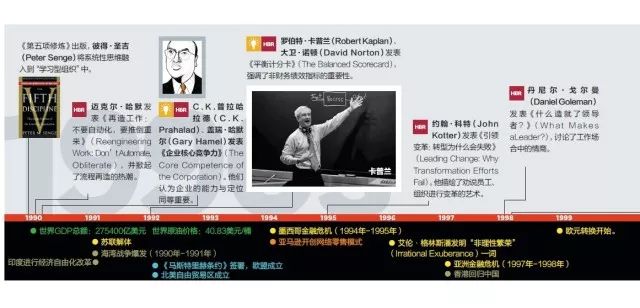

企业面临新的、来自股东的压力,管理思想家对此的回应是:聚焦。在1980年出版的《竞争战略》中,迈克尔·波特突破性地将学术的严谨注入到公司战略之中,这正是咨询顾问时常缺乏的。他的第二本著作《竞争优势》用价值链等概念将企业武装起来,让公司能将运营中的每个阶段分解为单元,以便于他们进行成本核算、行业评估和竞争力评估。

经济加速和华尔街每天上演的财富神话,让越来越多的人渴望加入管理者的行列,或者,至少取得入门的资格——MBA学位。投资银行和咨询公司的高薪也让MBA学位的吸引力大增。1970年,美国只有大约2.6万名MBA学位获得者。到1985年,该数字飙升至6.7万名。

在商学院,像波特这样的战略专家替换了那些传授“商业政策”的教师。金融学教授变得地位显赫。而那些让多纳姆和梅奥寄予厚望、被认为是管理教育未来希望的科目,如人类行为学和组织动力学,这些“较软”的科目则沦为了边缘学科。无论是在企业界还是在学术界,“数字人”看上去已稳操胜券,他们用数量精确征服了分工日益明确的各个管理专业领域。

尽管如此,他们并没有赢得更广泛管理人群的心。1982年,两位来自麦肯锡的咨询顾问,汤姆·彼得斯(Tom Peters)和鲍勃·沃特曼(Bob Waterman)发表了《追求卓越》。该书宣扬了企业文化的重要性,抨击了“数字人”的战略观——他们认为战略只是对数字的追求。两人在书中强调:公司要取得成功,人的因素起到了至关重要的作用。彼得斯在书中写道:“软实力就是硬实力。”

该书最终售出了超过600万册,让作者本人大吃一惊。出版业也开始意识到商业智慧竟有如此众多的听众。在此之前,除了日本人以外,所有人都已厌倦这个岛国所传授的先进管理方法。该书恰逢时宜地赞颂了美国企业及其实践。仿佛预言得到了实现,不久后美国总统罗纳德·里根宣布:“美国的清晨再次来临。”这标志着美国经济复兴计划(里根新政)的开端。

此后的30年直至今日,两种管理思想——以数字为动力,追求利润最大化的“数字人”和为更多尊严呼喊的“人性人”——将会剑拔弩张地共存下去。管理理念、书籍、专家和学术界不停地相互攻讦以争取管理人士的注意。争论不只上演在管理思想的高地上。在现实中,在会议室和办公室里,在高管的脑海里,在面临艰难的抉择时,两种思想在激烈地博弈,而结果将会决定无数企业和员工的命运。

里根总统的税改和财政投入让美国经济在1982年后再次起飞。但和20世纪50年代不同,并不是所有的企业都抓住了经济上涨的大潮。在提高对外竞争力,完成(或避免)收购和服务股东利益的名义下,出售与公司战略不符的业务和大规模裁员变得让人司空见惯。最典型的当属杰克·韦尔奇治下的通用电气公司,旧时代的雇主-雇员契约以及其隐含的终生雇佣制被撕得粉碎。股票市场却是一片人声沸腾,上涨的股价和让人眼花缭乱的、各种名目的共同基金、养老金和退休金投资计划,让沉寂多时的个人投资者纷纷重操旧业。

管理学界为这些新的商业活动提供了智力支持。尽管上个时代的管理思想家集体忽略了公司战略,但从20世纪60年代以来,战略家们就不断地呼吁企业需要了解他们的竞争状况。在工具(《信息自由法案》(1966))和数据库(如律商联讯(Lexis-Nexis))的帮助下,咨询顾问帮助客户分析每一个细节,检查他们的企业能否与波特及其他大师开发的管理框架一一对号入座。

20世纪80年代有两篇引人注目的《哈佛商业评论》文章。迈克尔·简森(Michael Jensen)开创了代理理论,为公司收购活动提供了理论支持。代理理论认为:虽然公司存在的目的是为股东带来财富,但很多情况下管理者是为了自己的利益进行管理,尤其是他们在企业中没有足够的利害关系时。为了让管理者为股东服务,董事会要使用“大棒加胡萝卜”的政策:“大棒”是企业有被收购的可能性,“胡萝卜”是将管理者的激励措施与公司股价挂钩。

1993年,美国国会顺水推舟地更改了所得税结构,这有力地鼓励了企业将股票期权作为高管薪酬的组成部分。林德指出,到20世纪90年代末,在大多数《财富》500强高管的薪酬中,超过一半是以股票、期权的方式发放的。尽管如此,高管们的收入还是大幅度地提高了,管理者与底层员工的薪酬之比达到了天文数字。想想CEO创造的价值,这真的合理吗?至少,这与多纳姆院长的理念大相径庭,他对管理阶层寄予厚望,希望他们解决社会种种问题。但多纳姆早已驾鹤西归,他的声音也大多已被人忘却。

另一篇是迈克尔·哈默(Michael Hammer)在1990年发表的《流程再造》;以此为基础,哈默和詹姆斯·钱皮(James Champy)又合著了《企业再造》(Reengineering the Corporation)一书。两人呼吁企业完全抛弃现有的流程,利用新的电子通信技术为企业的终极客户设计新的流程。轰轰烈烈的流程再造运动自此开始了,人们希望利用最新的信息技术突破效率和竞争力的极限。众多公司纷纷高举流程再造的旗帜,但大多数情况下,“再造”沦为了公司裁员的幌子和借口。最终,许许多多无辜的公司员工因再造之名失去了生计。再造运动也完全失去了信用,后来成为错用管理理念的典型代表。

1993年,美国国会顺水推舟地更改了所得税结构,这有力地鼓励了企业将股票期权作为高管薪酬的组成部分。林德指出,到20世纪90年代末,在大多数《财富》500强高管的薪酬中,超过一半是以股票、期权的方式发放的。尽管如此,高管们的收入还是大幅度地提高了,管理者与底层员工的薪酬之比达到了天文数字。想想CEO创造的价值,这真的合理吗?至少,这与多纳姆院长的理念大相径庭,他对管理阶层寄予厚望,希望他们解决社会种种问题。但多纳姆早已驾鹤西归,他的声音也大多已被人忘却。

另一篇是迈克尔·哈默(Michael Hammer)在1990年发表的《流程再造》;以此为基础,哈默和詹姆斯·钱皮(James Champy)又合著了《企业再造》(Reengineering the Corporation)一书。两人呼吁企业完全抛弃现有的流程,利用新的电子通信技术为企业的终极客户设计新的流程。轰轰烈烈的流程再造运动自此开始了,人们希望利用最新的信息技术突破效率和竞争力的极限。众多公司纷纷高举流程再造的旗帜,但大多数情况下,“再造”沦为了公司裁员的幌子和借口。最终,许许多多无辜的公司员工因再造之名失去了生计。再造运动也完全失去了信用,后来成为错用管理理念的典型代表。

新航向:领导力和创新

同一时期,“生产中人”的倡导者还在迷雾中艰难探索着。在《追求卓越》出版仅仅几年后,《商业周刊》就报道,书中用来举例的公司中有1/3不再符合作者对卓越的要求。这样的尴尬让管理人本主义者狼狈不堪,它代表着人们普遍的迷茫——到底什么样的管理实践能将员工的潜力发挥到最大?公司如何衡量这些实践?这些管理实践对公司的价值如何计算?

公司战略至少有一套清晰的模型和框架,新一代的管理战略家们可以对其进行传承和发展。股东价值的拥护者也志得意满,他们用股价来衡量一切。相比之下,研究组织中人类行为的学者们则像一盘散沙,各自为战。对此该领域的学者并不承认,但杰弗里·普费弗(Jeffrey Pfeffer)曾抨击自己的学科道:“模型发展水平极低。”实际上,连一些基本的问题,例如 “哪些管理问题最亟需得到解决?”他们都无法达成一致。

这样的折中主义体现在畅销书上。学习型组织、团队智慧、员工忠诚度,核心竞争力、取悦客户、应对变革,所有这些主题的书籍都会混杂在同一个书架之上。

如果将“人性人”的思想全部集结在一起,那么其结果将会围绕两个主题:领导力和创新。在20世纪最后的20年里,商学院将目标从“培养管理者”转变为“发展领导者”。尽管有几篇具有启发性的文章阐述了领导者与管理者的区别,但不幸的是,在领导者需要具备什么素质,以及如何培养这些高贵的品质上,管理学者们还未能达成共识。(这引发了一系列疑问,人们开始质疑企业领导者权威的来源。)

另一方面,创新则不再是一个争议性话题。在这个时代,新竞争对手随时可能异军突起,行业领先位置可以在瞬息间易手,看似不可超越的竞争优势可能在数月之间消失殆尽,因此 “数字人”和“人性人”都意识到创新具有攸关存亡的重要性。理查德·福斯特(Richard Foster)和克莱顿·克里斯滕森(Clayton Christensen)的著作向广泛的管理群体展现:技术如何系统性地更替,以及在这个过程中整个行业强弱次序的完全颠覆。

创新意识的觉醒让管理者们意识到,只有发挥出员工的最佳创意,才能满足市场对创新产品和服务的强劲需求,自此,“生产中的人”的地位达到了前所未有的高度。因为没有人能让创新自动化,也没有机器能替代人类想象力的火花。企业在21世纪面临的最重要的管理挑战,就是要克服组织的惯性,避免让员工进行重复性的工作,以释放隐藏在他们身上的创造力。

管理的时代

可以肯定的是,管理时代尚未结束。管理思想传播到了每一个资本主义和自由市场的栖息之地。在过去的20年间,随着苏联解体以及中国、印度的经济市场化和自由化,管理思想又获得了30亿新的听众。资本主义以及竭力让其更具生产力的管理思想,无可争辩地让世界更加富足,让人们的教育程度更高。管理不再是富人和精英们的专利,在过去的一年,有50万人获得了MBA和其同等学位;在过去的50年,生活在贫困线以下的世界人口大幅度减少,而识字率得到了稳步的提升。

在世界各地的办公室、工厂、商店、甚至在偏僻的农场,人们都希望得到公平的对待和尊重(尽管终身制的工作失去了保障)。虽然还未根除性别歧视,职场霸凌和粗暴的管理行为,但这些恶习已经得到了有效的遏制。

的确,管理主义无法解决商业世界的所有问题。最值得注意的是,它未能让每个有需要的人得到工作,尽管要达到这个目标需要社会的共识以及政府和经济学家的协助。管理主义的崛起还伴随着一丝讽刺和残酷的意味。就像德鲁克回忆的:在他童年生活过的维也纳,工作时间最长的人是经济地位最低的人——例如女仆在深夜等着女主人从歌剧院归来。今天,地位发生了戏剧性的逆转,管理精英们整日被来自世界各地的数以百计的邮件和电话所束缚,只能每天工作到深夜。

管理主义的工作尚未结束,因为归根结底,管理是为了让人类和人类的组织更加有效。也因为人类自身的天性,所以永远不会有“最好的方法”。但“更好的方法”是永远存在的,因此管理也将继续为之探求。(译/安健 校/钮键军)

评论