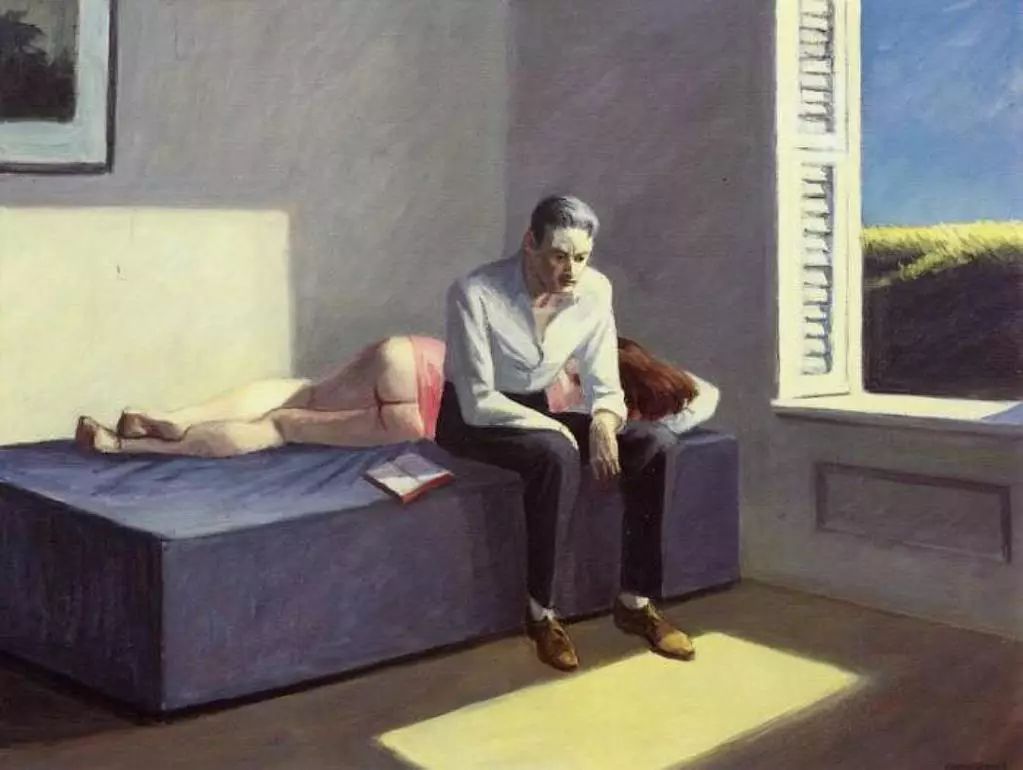

同是对艺术原作致敬,如果说《至爱梵高》的节奏还能支撑对梵高粉丝甚至一般观众,那么还原 Edward Hopper 爱德华 霍普13 幅画的电影Shirley - Visions of Reality雪莉:现实的愿景 (2013),则先是一个漫长精致的画展,再借此诉说大时代女性心路历程。

1. Hotel room,1931

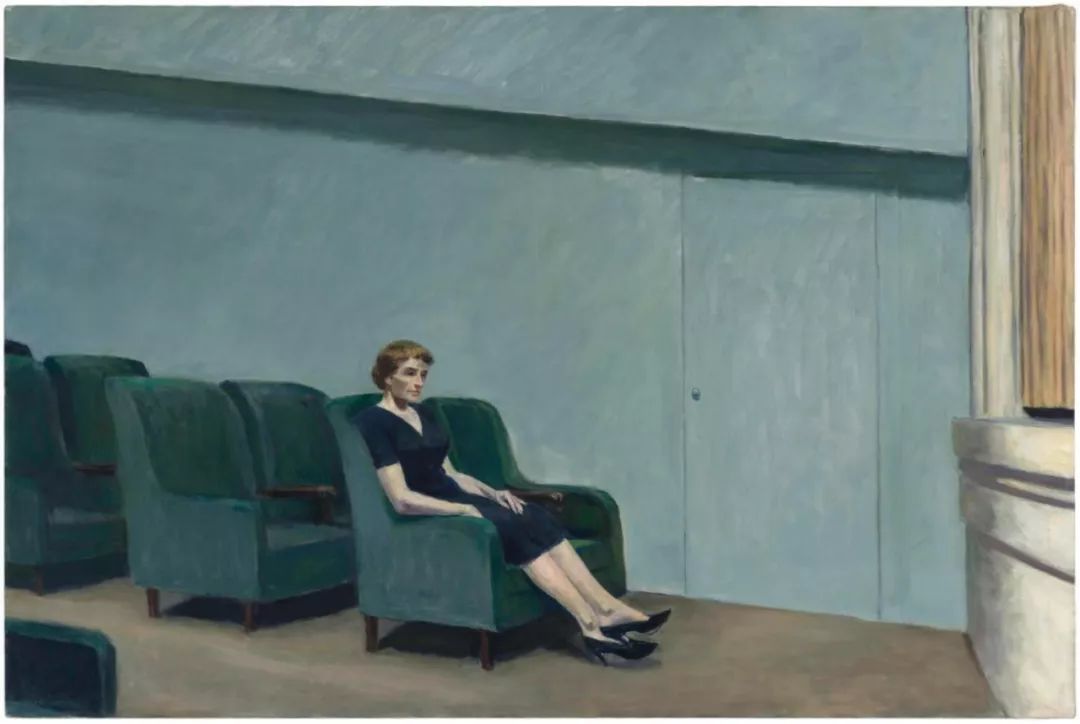

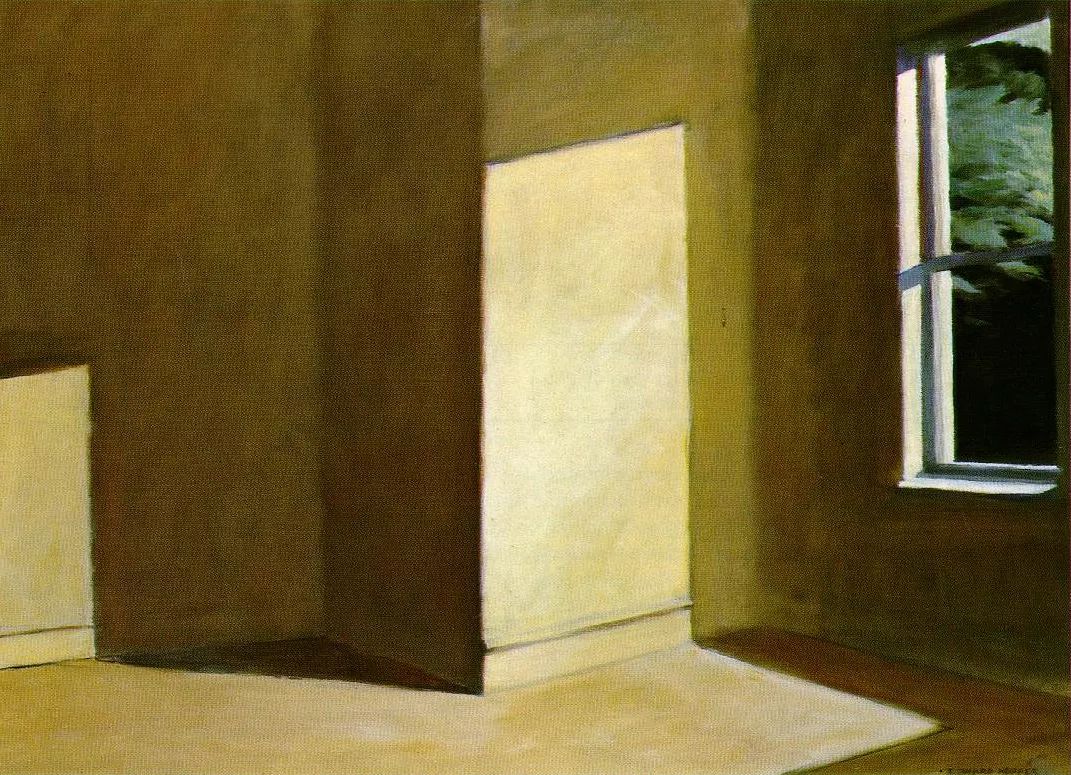

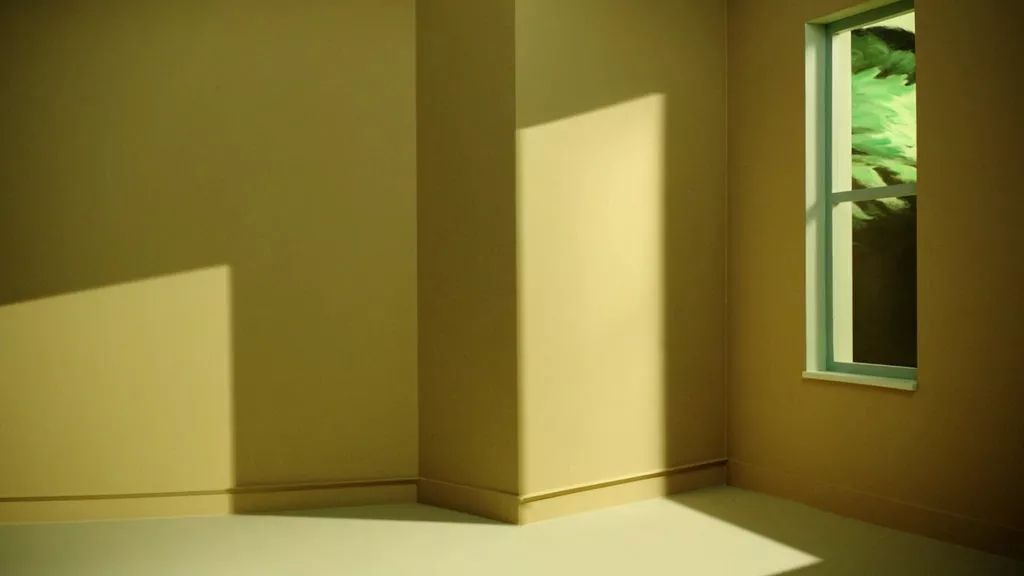

Hopper 大概是描画现代生活最好的画家, 他的作品总是以光影和色调入木三分表现城市人的疏离,似乎穿越时代,永不过时。

2. New York Movie,1939

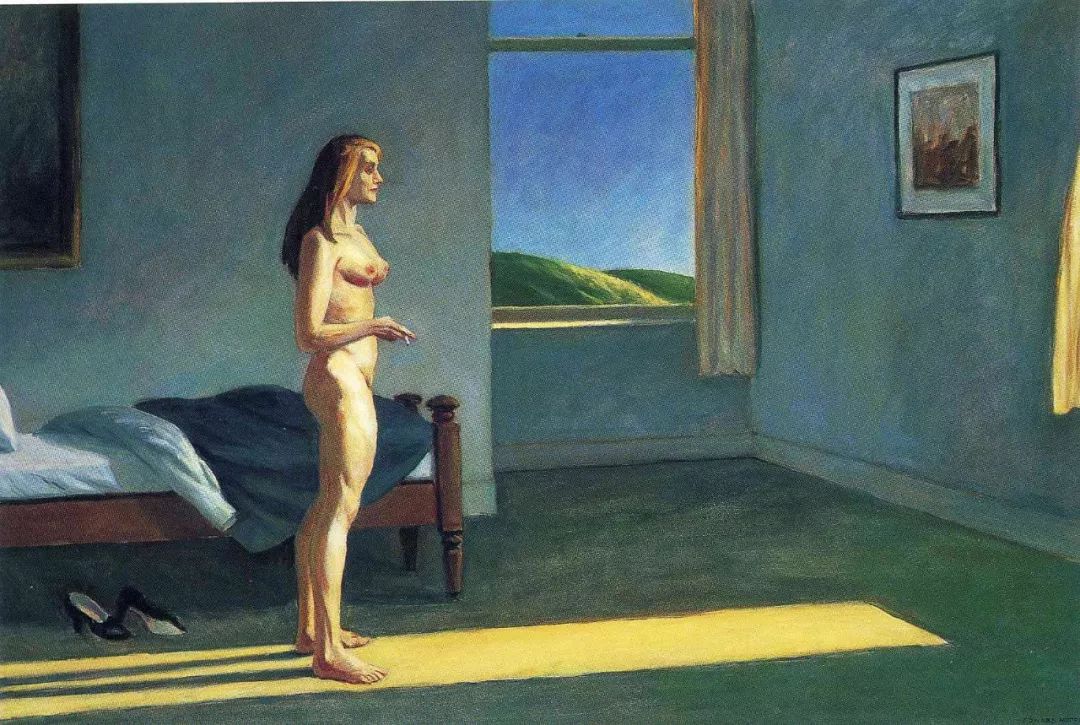

电影对并只对Hopper 十三幅作品以年代顺序,包括场景、颜色、用光、角度的百分百还原。每个故事都有定格一刻,人物与画作姿态完全一致!

3. Room in New York,1940

为还原 Hopper 原作调节的灯光和服装,使得电影每个场景都可以成为配色模板。

如果说只看其画,还蛮像发朋友圈晒孤独的,这部电影则脑补了一个完整故事。

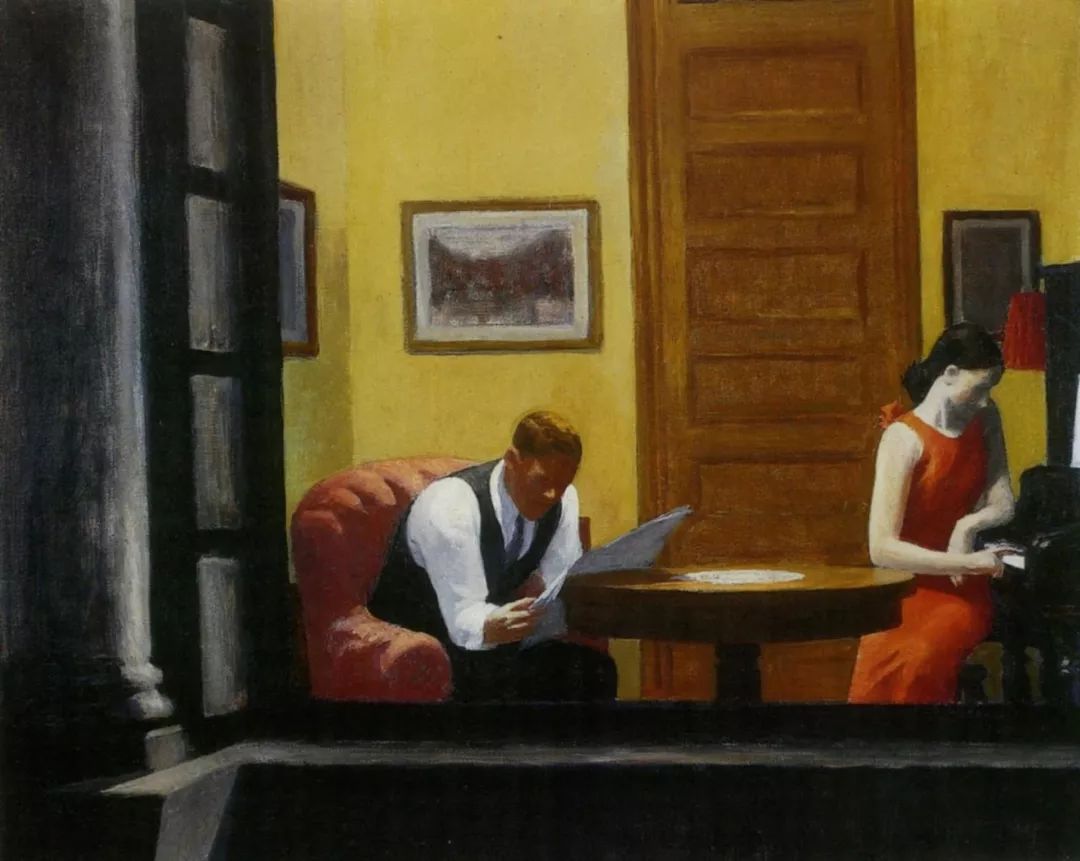

4. Office-at-night, 1940

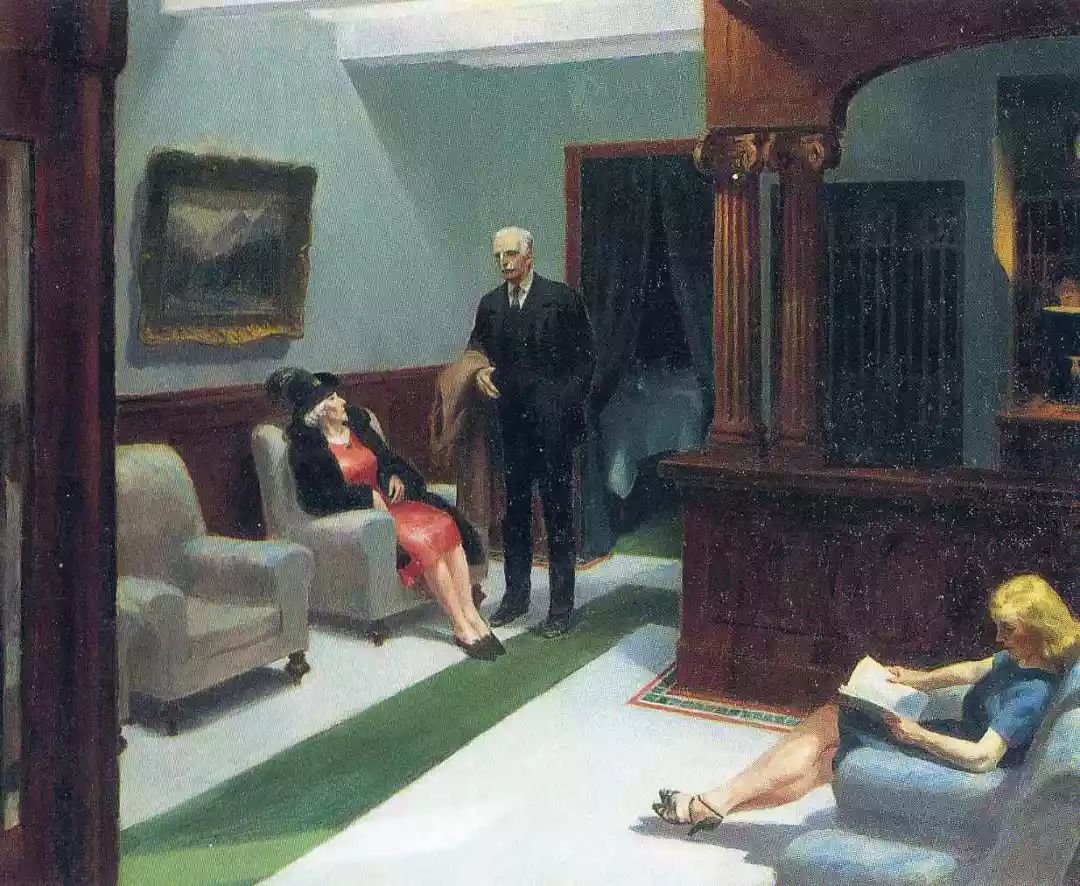

每幅画都是一个场景,开头用收音机新闻播报交待时代背景,从大萧条、二战、冷战、韩战、马丁路德金到越战。历史总是相似的?

主角女演员雪莉从欧洲去纽约发展,经历事业、婚姻的起落——一切通过女主内心独白体现。

电影的节奏虽略缓慢,但女主姿态表情太好看,而她的困惑犹如 Hopper 的画,穿越时代,仿佛发生在你我身上。

5. Hotel lobby,1943

其实,这部电影只是对 Hopper 的画的脑洞。但我仍想知道,为何他的原作就如此魔性。

Edward Hopper 从小希望成为艺术家,可是家人支持,希望他能成为商业画家。

于是他一个人去到巴黎学画,然而性格内向的他,却跟当时主流艺术圈的沙龙文化格格不入,对印象派和毕加索也没什么兴趣。

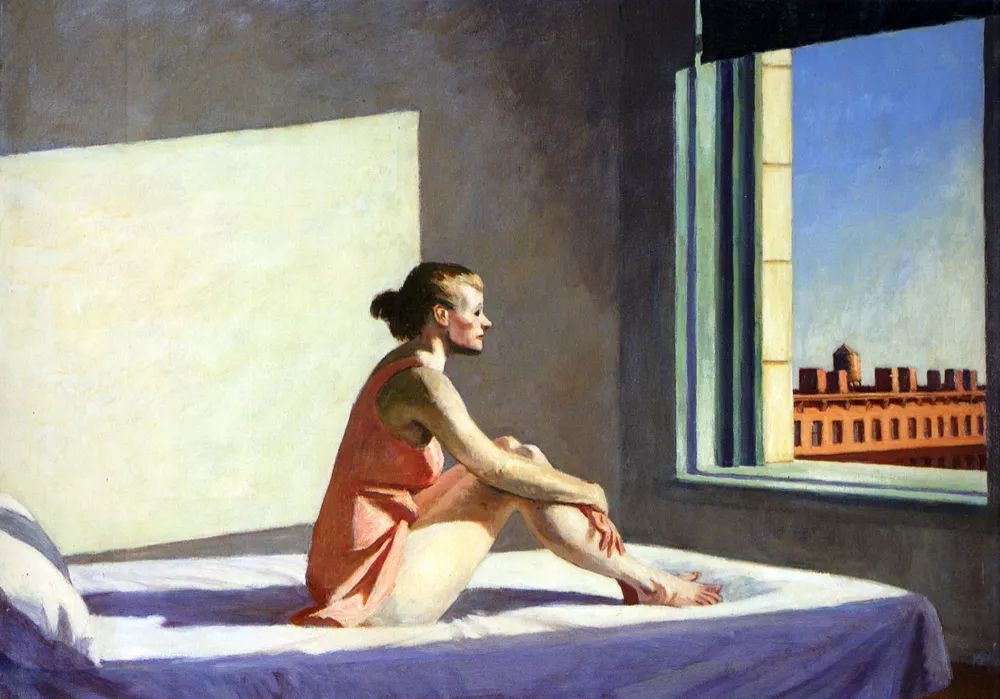

6. Morning Sun,1952

31岁(又是31岁!),他回到纽约格林尼治村定居,开始创作生涯,纽约开始飞速城市化,的只让他感觉人与人之间更加疏离,画也毫无销路。

好不容易快40岁才结婚,度过一段短暂的蜜月之后,他和妻子的感情——特别是身体上的爱,渐渐冷却——并不是没有爱,只是妻子更愿意和猫玩。

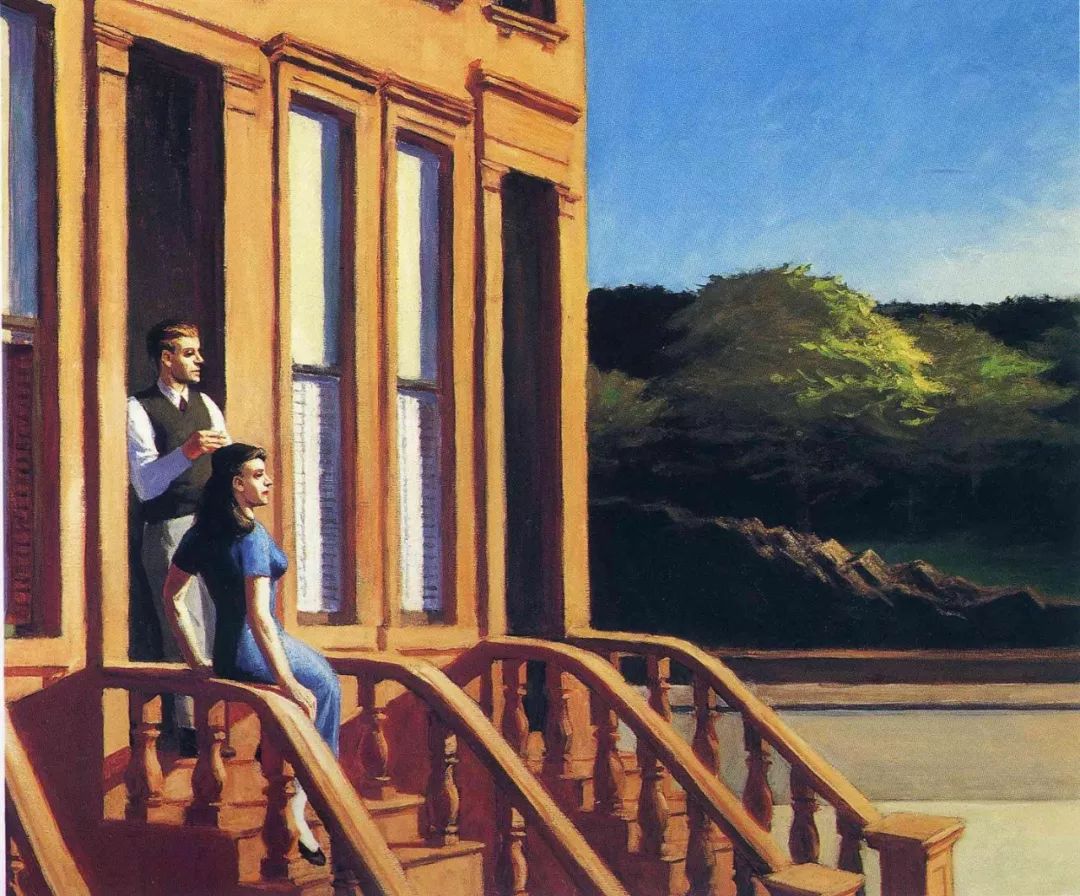

7. Sunlight on Brownstones,1956

现实的经历和不可改变的本性使他明白到:即使是被深爱着,他的心中仍不可避免有一块孤独的自留地。

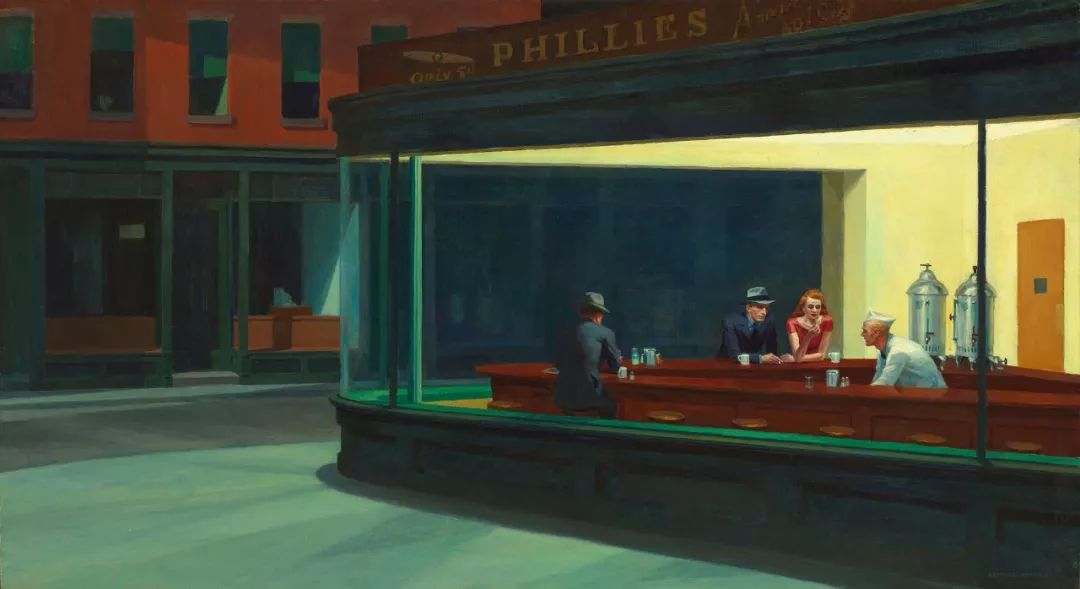

顿悟的他进入了创作的高峰期,大量的作品都是关于疏离的城市,一个人的街头、加油站、电影院、餐馆、酒吧、公交站、车厢和办公室。

即使画家里的情景,有两个人,两人仍仿佛像陌生人。

8. Western Motel,1957

后来渐渐畅销,画作也被博物馆收藏,但他仍然保持低调,拒绝出现在公众场合,直至去世。

他坚持为世人展示了纽约——却也是全世界都似曾相识的孤独情景。

9. Excursion into Philosophy,1959

10.Woman in the Sun,1961

11.Intermission, 1963

12.Sun in an Empty Room,1963

13.Chair Car, 1965

王尔德曾说:没有 Whitler 惠斯勒,就没有伦敦的雾。

那我们也可以说:没有 Hopper,就没有纽约那些美得心颤的孤独城景。

最后贴一张电影没出现,但是霍普最著名的作品。

会不会有 “哦”~的感觉?

Nighthawks,1942

最后,这个电影的故事很多发生在美国的 Cape Cod, 而我曾夜晚步行于空无一人的 Cape Cod 街头,真是仿佛置身于 Hopper 的画中!

你们觉得电影好看还是原画好看?

评论