文 | 王馨

编辑 | 子木

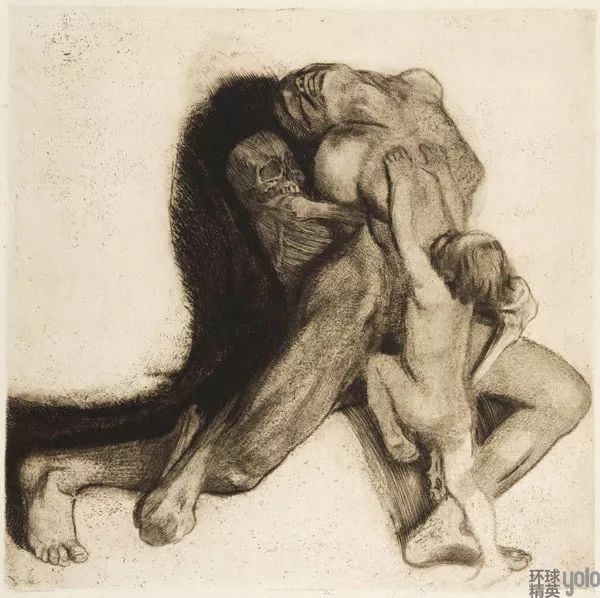

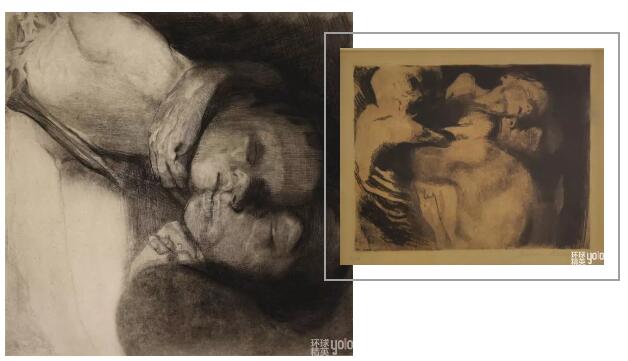

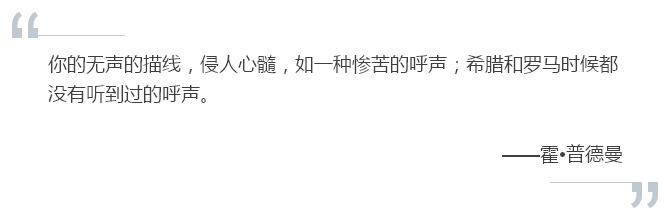

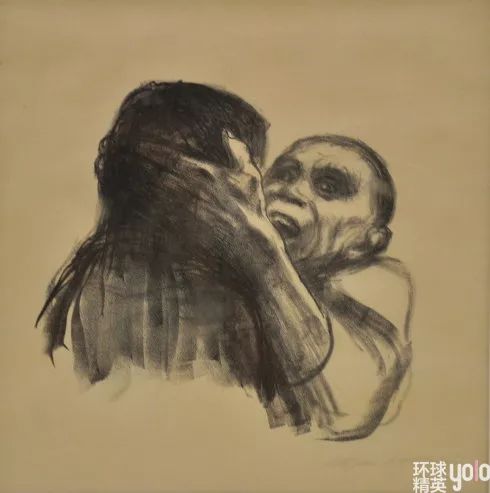

《死神和女人》(1910) 铜版画 44.5×44.6cm

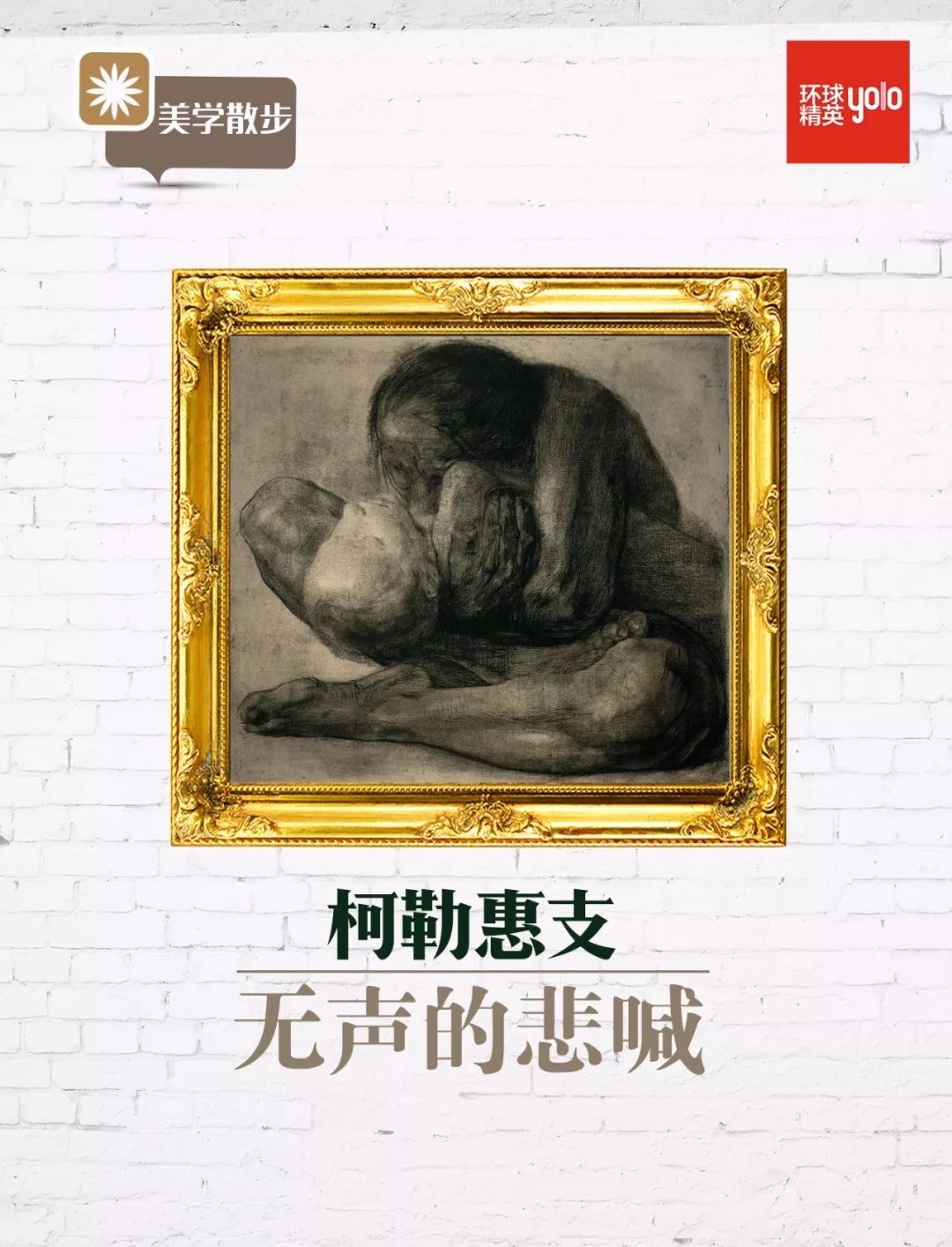

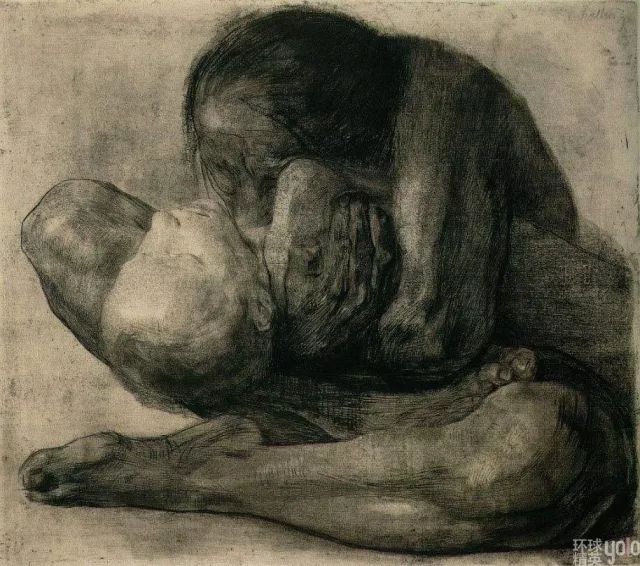

柯勒惠支在女性艺术家中显得另类,她描绘出的黑白世界凄惨、悲苦、刚劲。她的作品有两大主题,早期作品以“反抗”为中心,塑造了一批穷困、反抗的艺术形象;晚期作品从“母性”角度出发, 表现战争给人们带来的灾难、饥饿、死亡、恐惧。柯勒惠支的作品几乎全是版画,对中国革命战争年代的版画创作影响非常大。

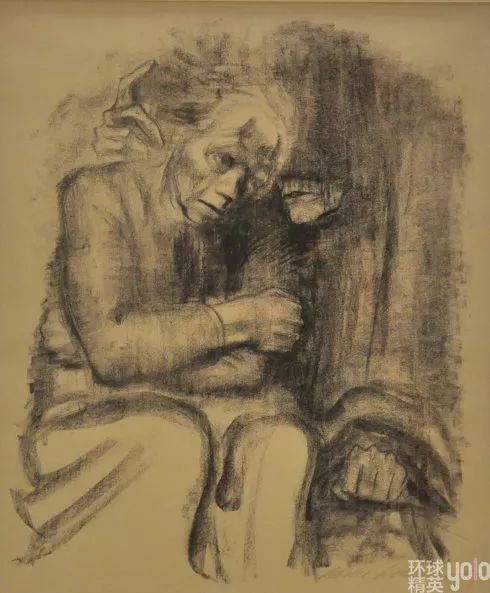

告别与死亡 1923_24 石版

凯绥 柯勒惠支(K the Kollwitz 1867—1945)的一生坎坷,经历了两次世界大战、魏玛共和国和几乎整个纳粹时代。在她所创作的250幅版画和12件雕塑中,我们几乎看不到欢乐明朗的气氛,谈不上视觉上的美或感官上的享受,她的作品充斥着困苦、饥饿、流离、疾病、抗争和死亡,所表现的人物大多是被侮辱、被损害的劳苦大众。

在听音乐的囚徒 石版 1925

1867年7月8日,柯勒惠支生于柯尼斯堡(今俄罗斯加里宁格勒)一个有着很强社会责任感和革命传统的家庭,家中许多成员参加过德国的“三月革命”(1848 年 3 月在柏林掀起一场民主革命运动,要求资产阶级的民主和自由)。她的外祖父是当地自由宗教协会的创立者,父亲原是候补的法官,但因为宗教上和政治上的分歧,一度离开了司法行业,她从小就梦想着与父亲、哥哥一起参加巷战。

1891年,她与幼年的伙伴、在贫民区服务的医生卡尔 珂勒惠支结婚,卡尔是一个为参加国民健康保险者治病的专职医生,他的主要病人是工人及其家庭。

寡妇1 (《战争》系列第四幅 ) 1922_23

卡尔的工作让柯勒惠支真正见识了下层社会中人们生存的悲惨,“认识了那些求助于我丈夫也附带来找我的妇女们之后,我才深刻地理解到无产者的命运以及其它一切有关现象。”加之家庭环境本身的影响,柯勒惠支开始不断地表现下层人民的生活。

1914年的第一次世界大战中,18岁的大儿子应征入伍,仅仅数周后就死在西线佛兰德(Flandern)战线上。战争结束后的德国进入了魏玛共和国时期,这是一个充满了躁动与混乱的时期,经济贫困混同着政治骚乱,通货膨胀、经济萧条、饥饿、失业、死亡……

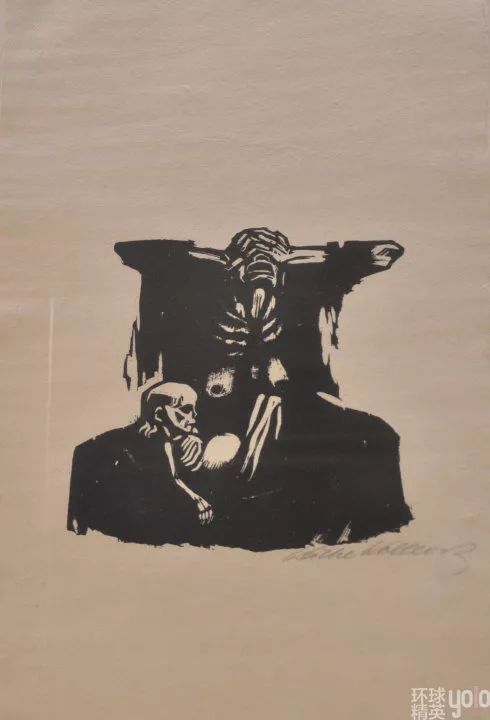

饥饿 木版 1923

1932年,她和其他社会主义者组成反对纳粹的阵线。1933年,希特勒上台后,限制舆论自由,文化艺术、知识都转换成了纳粹的政治工具。希特勒对文化界实行法西斯镇压,大批的文学家和艺术家遭到迫害,首批受迫害的人中就有珂勒惠支。她被解除了一切职务,作品被禁止展览和出版。

1940年,她丈夫去世,1945年6月,她的孙子被迫上了战场,9月就在东线阵亡。1943年,她的住宅被炸毁,她离开柏林到德累斯顿附近的一个小镇居住,缺少食物、煤和电,十分凄凉。1945年4月,就在二战结束前夕,柯勒惠支在那里与世长辞。

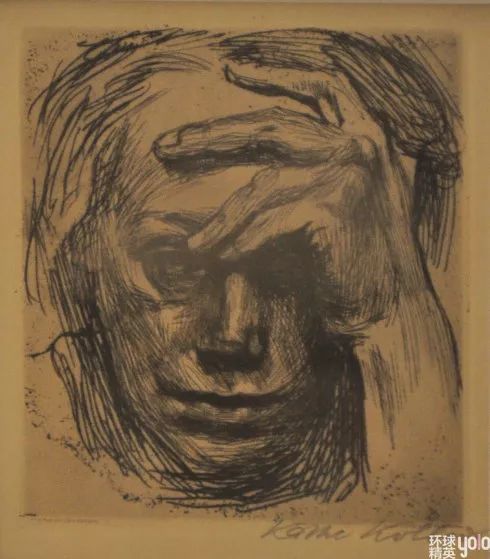

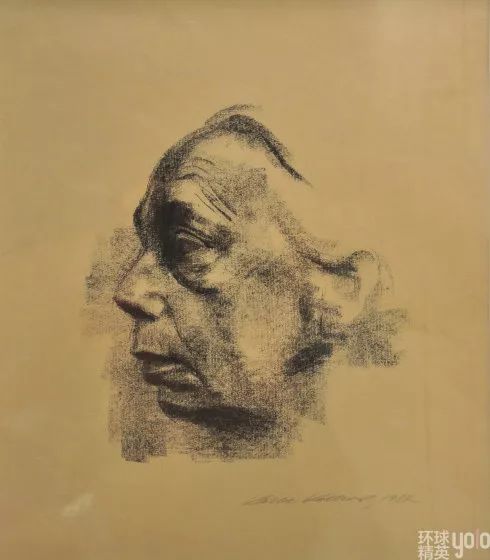

以手抚额的自画像铜版 1910

侧面自画像 石版 1927

她因为和丈夫居住在贫民区,十分了解普通人民的贫困境遇,她的作品从一开始就反映普通人民的贫苦生活。无论是困难或胜利、名利的诱惑或舆论的指责、甚至政治上的压力,都没有动摇过她对于工人的同情,没有改变过她艺术上的选择。

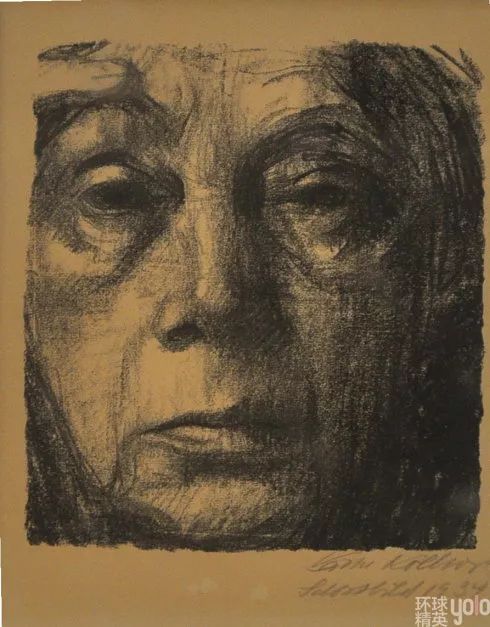

自画像 石版 1934

《突击》(Sturm) 铜刻版画

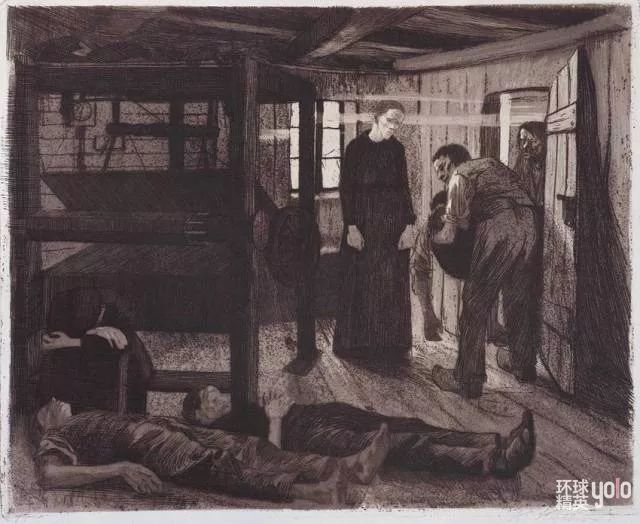

1893 年霍普特曼的戏剧《织工》在柏林上演,这是一部反映 1848年西里西亚纺织工人的反抗与失败的戏剧。“这次演出对我的创作来说是一个里程碑,我把已经开始把力量投到织工上去。” 历时5年,柯勒惠支创作出了系列版画《织工的反抗》,接着她又延续此主题创作了《农民战争》。

《农民战争》是以16世纪德国宗教改革时期的农民起义为题材创作的,历时6年,共有七幅:《耕田的人》、《凌辱》、《磨镰刀》、《地窖里的武器》、《爆发》、《战场》和《俘虏》。

鲁迅先生为《爆发》所做的说明:“谁都在草地上没命的向前,最先是少年,喝令的却是一个女人,从全体上洋溢着复仇的愤怒。她浑身是力,挥手顿足,不但令人看了生勇往直前之心,还好像天上的云,也应声裂成片片。她的姿态,是所有名画中最有力量的女性的一个。”

战场 《农民战争》组画 第六幅 铜板

柯勒惠支将自己的情感倾注在《织工的反抗》和《农民战争》这两套版画中,塑造了“德国人民革命史上达到顶点的悲剧性形象。”

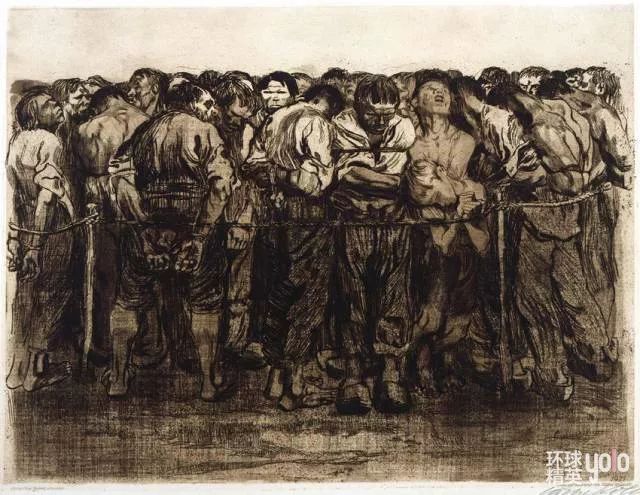

俘虏 《农民战争》组画第七幅

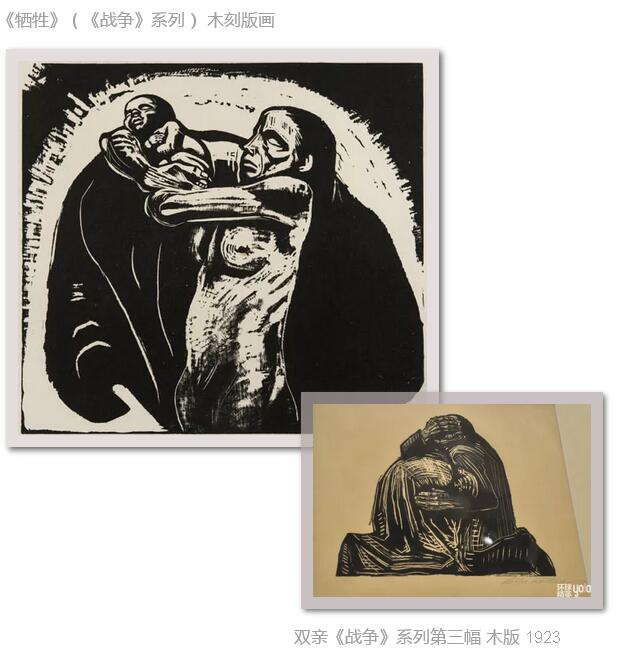

之后几年,欧洲陷入了一战的阴影,失去儿子的悲痛使她清醒地认识了战争,她没有选择让艺术成为虚幻的乌托邦式的寄托,而是直面了这些战争带来的剧痛,在画中表现出真实的痛苦。1923年,完成了木刻组画《战争》。《双亲》和《母亲们》就是其中的两幅 。

《双亲》表现了一对在战争中失去儿子的老年夫妇跪在地上相拥而泣,老妇把头埋在丈夫的臂弯里、丈夫以手掩面,刻画出千千万万在战争中失去孩子的父母的悲痛。

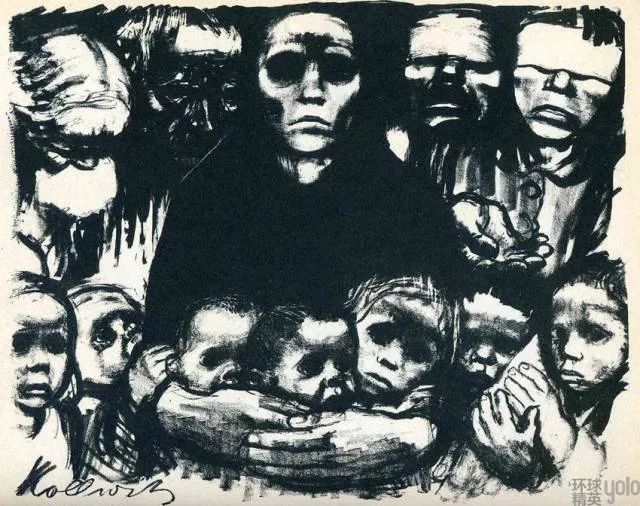

《母亲们》

《母亲们》中母亲们紧紧地搂抱在一起,战争让每一位母亲都感到了深深地恐惧,她们紧紧将剩下的孩子围绕在中间,深恐再次失去他们。

死神的呼唤 石版 1934_35

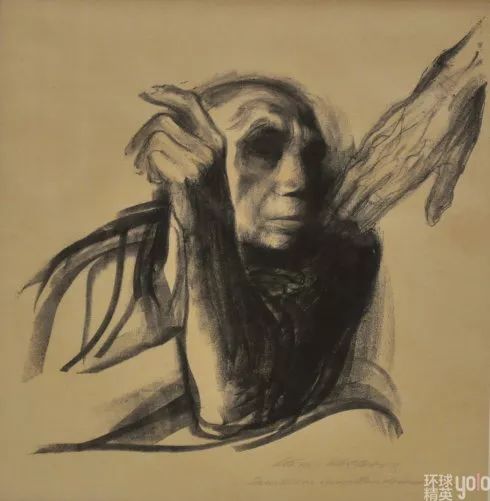

1934—1935年间,柯勒惠支创作的石板组画《死亡》,这是她最后一组版画,线条十分粗犷,以更为黑暗的手法,再次表现了生与死的搏斗。

化身为友的死神 石版 1934_1935

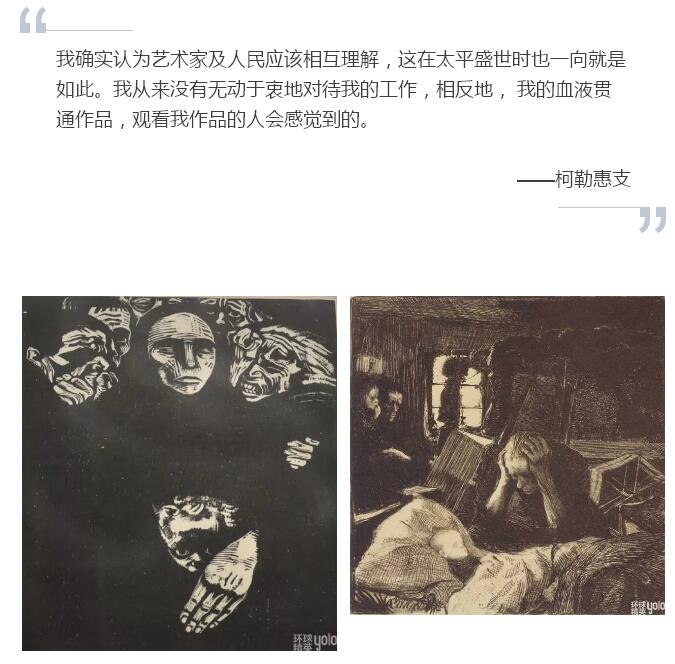

把珂勒惠支版画介绍到中国来的第一个人是鲁迅。他曾这样写道:“她以深广的慈母之爱,为一切被侮辱和损害者悲哀、抗议、愤怒、斗争。”

声 明原创稿件,受法律保护,转载请联系后台!

评论