几年前,我的好友张颂仁和高士明在中国美院开会,提出“三个艺术世界”的论述。大意是说构造了今天的中国艺术的三个平行而交叉的世界是:“全球性的当代艺术”、“社会主义传统”和“传统文人美学”。我在2000年写过《中国牌之我见》那篇文章中指出的三种基于中国刻板印象的中国牌实践,也基本上是这三种。所以我对Johnson强调,我们的艺术世界应该是四个,因为始终存在着一个广阔的叫做“民间”的世界。你的那三个艺术世界都通过这个“民间”来会通和交换。

中国艺术自古有文人雅致艺术与民俗民间艺术之分合——二者既分又合,互相渗透和过渡。现代以来引入西方艺术,新时期以来又涌现实验艺术。当前,以格局而论,可谓三足鼎立:经过革命化改造的西式艺术占据全国美展、各地官方美术馆的主流;传统文人艺术在学院和画院系统都还很有力量,民间收藏活动兴旺;而实验艺术更多占领国际舞台,风生水起,近年来也引起新一代国内收藏家的关注。这三股力量各自秉承着有所区别的评判标准,这种多种艺术标准并存的情形,是社会转型期的典型特征。然而,价值标准不能长期分裂,他们之间的磨合和对话,最终必将通过重新谈论“民间”来完成。

中国自古有“民间”一词。《史记·孝武本纪》:“民间祠尚有鼓舞之乐,今郊祠而无乐,岂称乎?”,这是“礼失而求诸野”的典型剧情。柳宗元《乞巧文》:“灵气翕欻,兹辰之良,幸而弭节,薄游民间。”苏轼《书琅玡篆后》:“得旧纸本於民间,比今所见犹为完好。”。两千年来,“民间”的语义未曾停止过嬗变,也未曾停止过激励和滋养雅致的艺术。这个民间,是Lower Class,是Folk,但更是in common people,或者说Among the people。是人间。

中国的知识精英,和底层一直保有深刻的联系。中国社会从汉朝就开始警惕血缘贵族的形成,采用举荐制来从底层中选拔优秀人物进入国家管理阶层。到隋唐科举制形成,这套机制更加成熟。国家的公务员来自耕读传家的农民或地主阶层,官员退休告老之后归田成为乡绅。费孝通先生曾经深刻论述其意义。民间和精英的关系,从未完全断绝。大量被各级科举淘汰下来的文人,或是无心仕进的文人,散布在乡间。这些人参与着民间祭祀的典礼、各种碑铭文告的书写、法律文书的起草、戏剧的创作、工艺的发明、技术的改进、医药和救济体制的维持。甚至于闺阁女子和方外僧侣,也在参与着诗词书画的创作。因此尽管汉字难学,但识字与否,并没有成为割裂精英阶层与民间的绝对门槛。民间以“万般皆下品,惟有读书高”为价值标准。历朝历代,都有出身寒门的士子从底层脱颖而出,所谓“朝为田舍郎,暮登天子堂”,改变着家族的命运。而统治者对于民间状况的采集也从未间断,从周代就已经建立完整的采风系统。《诗》三百篇,大部分的篇幅是“风”。可以说,这个“民间”,大大有别于中世纪欧洲的贵族和愚民之不来往,这个“民间”是一个不断孕育精英,又吸纳精英的丰富的母体。甚至于每当文明遭受坎陷,每一代文艺复兴的发动者,总是会回到“民间”这个母体,来寻找秘藏的基因。他们会借着整理国故,思考再出发的机缘。汤因比所惊奇的中华文明生生不息的生命力,正在于此。

二百年来,面对千年未有之大变局,中国传统知识分子,也就是张颂仁所说的传统文人,正是重新发动了这么一场通过重访“民间”来进行自我更新的过程。这些饱读四书五经的文人,在面对现代西方文明的挑战之时,一方面是往前冲去拥抱现代性——自由主义和社会主义都是现代性的重要选项。另一方面,不管是倾向于自由主义的一支如蔡元培等人,还是倾向于社会主义的一支如李大钊等人,却都不约而同地把目光投向中国的“民间”。可以说,他们从不同角度以不同方式,共同发动了一场“向下看的革命”。几代知识分子,转身向下、向内,去重新阐释何为传统中国。在这个重新阐释的过程中,很大的一部分工作,就是重新发现了一个“民间中国”。可以说,几代人,用一百多年的努力,重新想象,并重新构造了今天我们称之“中国”的意象。这一想象与重构的过程,至今都没有完成。

为了弄明白这个问题,我开始查查查,列出一个类似于大事年表的东西,算是网络资料罗列。但是,我们能感到一种能量。是的,不息的能量。

一方面是蔡元培、傅斯年、李霖灿他们,以中央研究院为工作阵地,主要受到西方人类学、民俗学方法的影响,特别是德国式的工作方法的影响,开始做田野调查工作。他们把民间文艺的采集工作称为“民俗文物”采集,蔡元培亲自担任中研院民族组的组长。即使在抗战期间,他们的活动范围缩小,却依然弦歌不断,利用研究院被迫西迁的时间,展开对于云南、贵州、川康少数民族的调查。这部分的资料,大量保存在中央博物院,今天的南京博物院。事实上,南博一直到解放后也保持着这样一种社会调查传统。并于1956年8月开办“考古及民俗工作人员训练班”。

另一支则是左翼文艺的思路。文艺要“为工农大众服务”的思路,在1930年左联成立时即由鲁迅等人提出。而在延安,则成为明确的方向。我一直在想的是,1942年,当毛泽东在构想《延安文艺座谈会讲话》的时候,他究竟在想什么?解放后的毛文艺,基本由此文奠基。而毛文艺和苏联文艺最大的区别,其实就是有民间艺术基因。

毛主席的书法来自怀素和晚明的草书家,清朝中晚期以来的碑学运动的民间趣味,似乎没有在他的笔下留下痕迹。那么,是谁影响了他这么想?是他在北大时视为老师并创作过皮影脚本的李大钊先生吗?是鲁迅对古代版画、六朝墓志、社戏的兴趣吗?我并不相信毛文艺中的民间艺术要素,是出于一个政治家的功利的设计,对于文艺的力量的刻意的征用。毛对民间艺术的爱几乎是一种执念与信仰。似乎他们这一代知识分子,深深地相信,只要触及大地,就能汲取大地无穷的能量。他相信草莽,不信任过分精致的雕琢。他们相信拥有能力用底层的语言说话,才真正掌握重塑中国的力量。这种信念一定不止是毛一个人拥有。

事实上,1939年冬天,朱德对延安鲁艺木刻团讲话,要求“笔杆子要赶上枪杆子”,并没有明确地指出必须去学习民间艺术。但是江丰、古元他们马上去印新年画到市场上叫卖。最早整理出版《西北剪纸集》的便是江丰和艾青。这不是简单地上级行政命令下级执行。在那个时代,这是一代人的集体意志。我更愿意把《在延安文艺座谈会上的讲话》看作是这种集体意志的一次整合和表述,它不止是顶层设计和个人的构想。

大支潮流之外,尚有无数个人,从不同角度,在不同地点在参与这场重构中国的巨大工程。

上至前民国总理朱启钤——他仅仅关于丝绣的著作就包括《存素堂丝绣录》、《女红传征略》、《丝绣笔记》、《清内府刻丝书画考》、《清内府刺绣书画考》等等。而他创办的营造学社所组织的辛苦卓绝的中国建筑调查,则成为梁思成写作《中国建筑史》的资料来源。

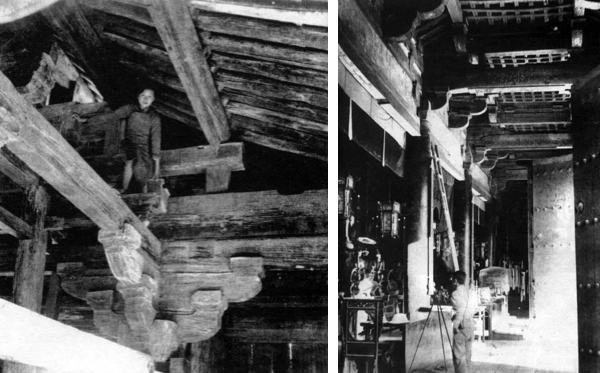

为威尼斯中国馆准备文献期间,我把二十几本整套《中国营造协会丛刊》浏览一过。几次感动到要泪奔。尤其是读到梁思成先生考察五台山佛光寺发现唐建筑的前言《记游》,其中说:

“旅途幽静,景至幽丽。至暮,得谒佛光真容禅寺于豆村附近,瞻仰大殿,咨嗟惊喜。国内殿宇尚有唐构之信念,一旦于此得一实证。…… 摄影之中,蝙蝠见光振翼惊飞,秽气难耐,工作至苦。同人等晨昏攀跻,或佝偻入顶内,与蝙蝠壁虱为伍,或登殿中构架,俯仰细量,探索唯恐不周,盖已深惧机缘难得,重游匪易,此时图录未详,终负古人匠心也。……工作二日,始闻卢沟烽火。时战事爆发,已逾五日。当时访胜所经,均来日敌寇铁蹄所践,大好河山,今已不堪回首。……今晋省沦陷已七年,豆村曾为敌寇进攻台怀据点。名刹存亡,已在未知之数。吾人对此唐代木建孤例之揣惧忧惶,又宁能自己。调查报告脱稿,略追记前游如此。”

梁思成这样的人岂是孤例!我脑子里闪过和鲁迅先生一起翻刻《十竹斋笺谱》的郑振铎先生。鲁迅先生去世后,郑先生一人之力,终于完成《中国版画史图录》。序言中,郑先生说:

“求全求备,百年难期。而世事瞬息万变,及今不为纂辑,则并二十余年来所已搜集者或将荡为轻烟,虽百身何赎乎?因悍然不顾其疏漏,先就所已得者,次第刊印行世。庶或稍减杞忧,而有裨此大时代之艺人、史家乎?……茕茕一身,处于荆天棘地之中,乃复丛书于室,独肩此史官所阙之业,亦可伤已!……书生报国,毛锥同于戈戟。民族精神之寄托,唯在文化艺术之发扬。历劫不磨,文事精进,乃可卜民族前途之伟大光荣。Aeschylus 讴歌于波斯战争之中,Dante 宣扬意大利民族精神于曙光将临之际,Goeth与Schiller亦于日尔曼民族苦斗之时宣扬鼓舞其同俦。司马迁作史记于汉与匈奴争长之时,章太炎所著,胥写于辛劳忧勤之中。唯大时代乃产生大著作。我民族光荣之建设,正息息在牺牲与奋斗中迈进。……”

那一天,我情不自禁写下:“ 战争时代,弦歌不辍。整理文献、田野调查。用力用心,感天动地。有这样一群人在,才不会亡国。什么是不息?这就是不息! ”

再读朱启钤先生的《中国营造协会丛刊》发刊演讲。讲到如何向匠人学习。而传统工匠以前多秘传,要他们开口授艺,如何不容易。连载在《丛刊》上的《哲匠录》,按门类辑录历朝知名和不知名的工匠人名传记。以垂、鲧、大禹开场,喜欢做木工的天启皇帝也和小百姓一起赫然在列。下至南阳烟草公司的月份牌画家和报纸漫画家张光宇,立志做新时代的民间艺人。此外如整理中国民间故事的钟敬文先生,整理中国神话的茅盾和闻一多先生,整理中国图案的庞薰琹和雷圭元先生,远去敦煌的常书鸿先生…… 从个人的摸索到志同道合者之间的联合,到有组织的努力;从政府机构到学院,无数的人物;一次次的调查、采集、书写,不息的努力,弥散的能量一点点地汇聚,一个不同于传统书画史的中国艺术形象渐渐成型。与此同时,一个不同于帝王将相谱系的活泼泼的乡土中国渐渐成型。

这是我们全新的“祖国”。它不是可以改姓易号的“家天下”和“国朝”,不是传统天下观中的“中国”,也不同于来自欧洲的民族国家观念。它是千百年来生息繁衍的民众之国。

(本文节选自邱志杰《谁是底层?谁又是精英? ——从李大钊先生说起》)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

来源:邱志杰工作室

评论