Start here:

那年夏天,上中学的张红兵跟着十几个同龄的孩子,一起跳进了西安某座工厂的废水循环池。

这是他们特有的青春仪式。

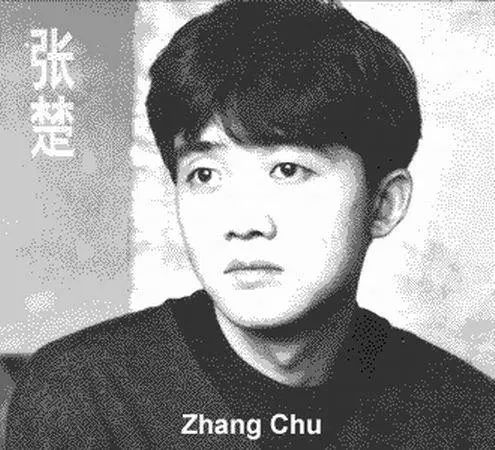

生于特定时代的人,总会留下属于这个时代的痕迹。张红兵,就像这个特殊的名字。

改革开放的号角吹走了人心的动荡,在那个物质匮乏的年代,那个不复存在的水池里,藏着一代人的神秘乐园。

它可能是一家造飞机的工厂,就像后来水里游泳的那个孩子,出过的一张同名专辑。只是那个时候,张红兵还不是张楚。

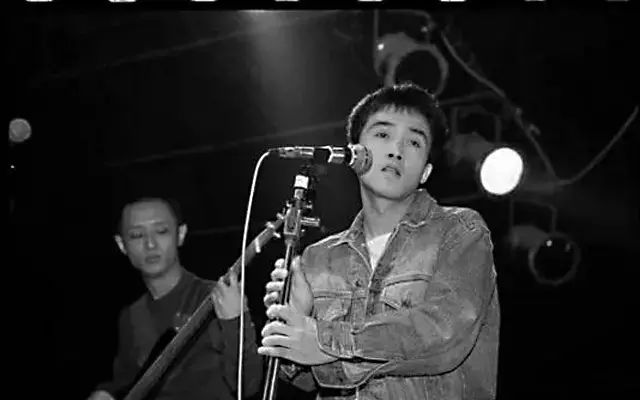

生于1968年,张楚是个注定孤独的天蝎座。他第一次离家出走,才10岁。不到20岁,他就辍学了,离开西安一个人去了北京,组了一支毒刺乐队,开始在地下场所寻找演出机会。

偶然间,张楚在同学宿舍写了一首歌,他在歌里唱着:

“姐姐,我想回家。

牵着我的手,你不会害怕。”

两个孤独的个体,却有两种不同的孤独。后来就是这首《姐姐》,在不经意间,彻底改变了张楚。

用“年少成名”来形容张楚,准没错。靠一首歌火遍大街小巷时,刚满23岁;站上北京首体演出时,张楚才25岁;等他1994年在香港红磡完成了那一次世纪演唱,也只有26岁。

这份儿成名的效率和冲人的运气,放在今日的华语乐坛,也是罕见。

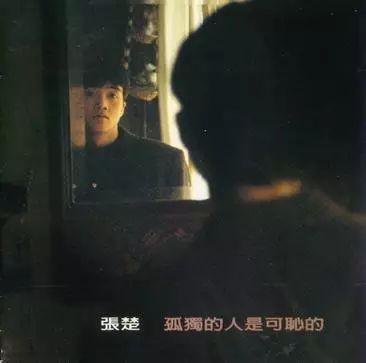

在那后,大街上凡是个像样的年轻人聚集的地方,比如书店、影院或者发廊,都会挂着一张年轻人忧郁的脸,海报铺满了黑色的底,张楚面对着镜中的自己,他有了自己第二首红遍大街的歌,叫做《孤独的人是可耻的》。

“这是一个恋爱的季节,

空气里面都是情侣的味道,

孤独的人是可耻的。”

前奏一响,歌词时刻提醒着年轻人:恋爱去吧,千万别单着,街上都是情侣,孤独的人是可耻的。

没等一曲唱完,眼前混沌数年的世界,仿佛顷刻间都变了样。从那时起,最活跃的年轻人们开始对爱、对性、对金钱、对权力,有了全新的观念,全新的理解。

多年以后,张楚再出现在公众视野下时,网络上已经疯传了多年,他可能“彻底消失了”的假消息。

不久前许知远跑去采访张楚,告诉后者一个可能真实的爱情故事:上大学时,许知远爱上了同校法语系的一个双腿修长的姑娘,他趁着对方上课的间歇,手举着玫瑰花走进了教室,当众对着姑娘开始朗诵起张楚在《孤独的人是可耻的》里的歌词:

“生命像鲜花一样展开,

我们不能让自己枯萎,

没有选择,我们必须恋爱。”

说完以后,姑娘瞬间就把头埋在了臂窝里,没有拒绝也没有同意,场面一度尴尬之极。这时候,许知远还没忘记用耍酷的方式,给青春留下一抹亮色,他说自己就这样灰头土脸地走出了教室,把玫瑰顺着窗台扔了下去。

在他眼里,张楚是个歌颂爱情的诗人,但不是他得到爱情的恩人。

可见在许知远上大学的那一年,只有二十几岁的张楚,其影响力就和那些被疯狂追捧的偶像明星一样,一时间在年轻人心中成了“神的存在”。

而在今日张楚眼里,红磡过去了,神话就过去了。面对镜头,他谈吐简明,用词准确,有时甚至过于礼貌。因为在张楚内心,他不再担心被时代消费,他只是讨厌而已。

而只有孤独,最后成就了张楚。

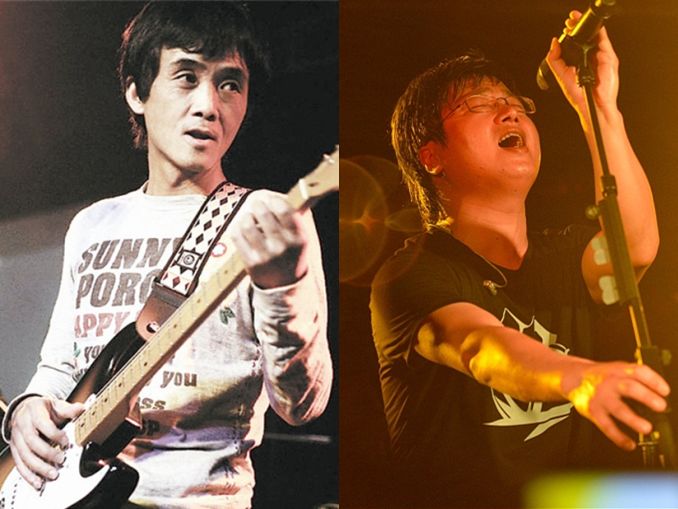

也就是张楚开始声名大震的这一年,还在江苏金坛县上高中的李志,买了人生的第一把吉他,第一次在文艺晚会上登台,他演唱了一首沈庆的《青春》。

当然,李志没有张楚那种好命,26岁的他刚发行了自己的第一张专辑,制作粗糙而劣质,名叫《被禁忌的游戏》。封面上,一个素描的男子肖像在孤独的弹着吉他,一旁写着类似代号似的名字:B&B。

李志说:那个人,就是他当时的样子。

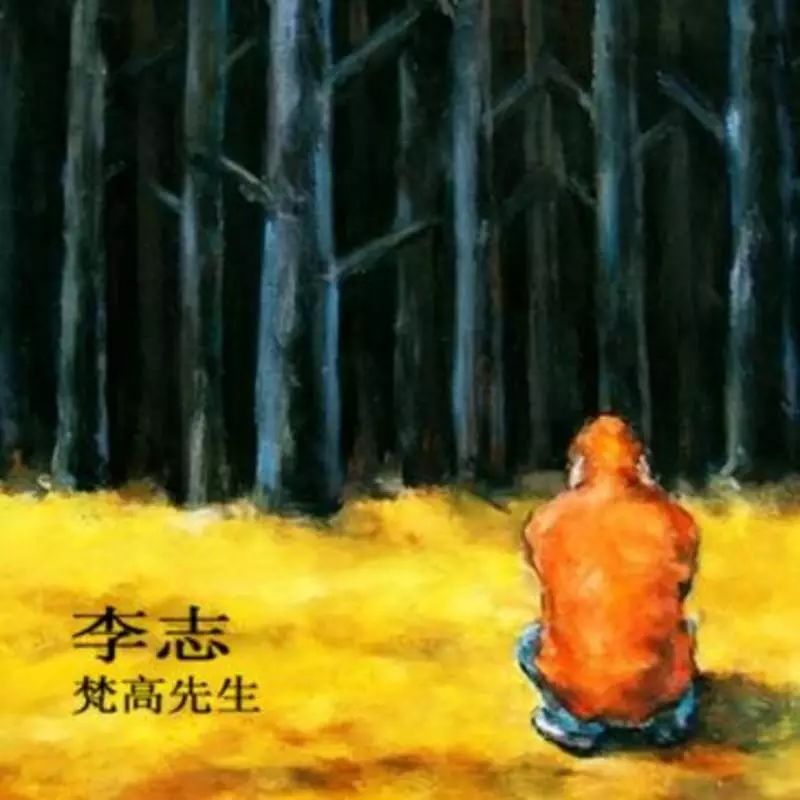

隔一年,李志出了第二张专辑,《梵高先生》;第三年,李志出了第三张专辑,《这个世界会好吗》。从2004-2006年,三年间他用每年一张专辑的速度,反复作答着这一张人生的考卷。

最后,赶在自己进入30岁前,李志习惯并接受了这样一种看似美好却极其残酷的现实:

平庸是普通人的共性,我们生来就是孤独。

此后不久,音乐被李志短暂叫停,他在成都玩命工作了两年,用普通人透支自己的方式,及时地想透了一些必要的事情。2009年,李志决定回到南京,用一张《我爱南京》专辑,做出了第四次的自问和自答。

那时候,他在歌里唱着,“我不是在每个勃起的清晨才想起你”。

这一次在张楚之后,我们再次拥有了对孤独的精准表达。这一次不是恋爱那么简单,这一次远比恋爱丰富且复杂。

多数时候,这种完全新式的孤独,潜藏在如同岛国光碟一样的现实另一面。但不变的是,孤独的成色依然是一个人,或许一只手,或者一瞬间。

时代推演到此时此刻,社交生活已开始被网络包围。孤独的感觉丝毫没有被物质文明减退,反而让人与人之间的隔阂,开始愈演愈烈。

混迹在地下的酒吧歌手李志,选择在自己尚未出名的前夜,赶在有朝一日能被狗仔拉开窗帘之前,用完全自曝的叙述方式,在豆瓣网的月亮小组,把自己前半生的风流韵事,同一封流水账式的自传彻底讲完。

最后,那些用字母代替的女主角们到底是谁,已经不那么重要。反而是,那个用这种离奇的方式面对世界的怪人,被时代一伸手拎了出来。

那一刻,用键盘扒光自己的快感,早已荡然无存;那一年,用吉他弹奏不完的孤独,却始终还在。只要李志还在坚持做李志,那么他就只能是孤独的。

“这么多年,你一个人一直在走。

方向和天气的节奏会让你忧愁。

你说,你遇见了一大堆奇怪的人,

他们看上去,好像都比你开心。”

来到2014年,李志用这首《定西》继续享用着他一个人的孤独快感,他依然在坚持做着一件件带有李志独特标签的大小事。

不管是长征式的叁叁肆巡演,还是年底票房爆炸的南京大跨年,李志都在引领着一种接近未来的自我实现路径。那便是:我先一个人做到了,再说给你们大家听。

所以说,这条通往未知的路,注定是孤独的,没人陪你走,你也别想轻易回头。

“多想和你一样臭不要脸。”当被逐渐抬高的底线,已无关个人利益和做事风格,它只能是另一种近乎于修行的得到。李志心里很清楚,用臭不要脸的方式得到,可能比我快千百倍,爽千万倍,但我就是做不到。

他偏不肯,他也不能。

孤独进化到这一层面,谁还能认出它是孤独呢?

从张楚到李志,孤独从自觉可耻到生而拥有,它始终跟随着,也时刻包围着我们。

时代瞬息而过,孤独从少数人的不明征状,变成了大时代的流行病,或许我们正都深陷其中,无法自拔,并且独享其乐。

1998年,庾澄庆的《快乐颂》用洗脑的旋律唱的是:“你快乐吗?我很快乐!”

20年后,李志的《梵高先生》只留下最后一句:“不管你拥有什么,我们生来就是孤独。”

评论