按:当前,中东地区战事不断,曾经繁华的城市被摧毁,古代文明遗迹化为灰烬,平民流血、死去、失去家园的惨状触动着每位良知尚存的人类的心灵。与此同时,世界上其他地区也不时笼罩在战争的阴云下。一场战争的爆发或许源于宗教争端、民族情绪、国家利益纠葛等因素,但在战争中受到摧残与伤害的永远是普通百姓。

第二次世界大战虽然已经过去70多年,但战争的伤痕依然留存在人们的记忆中。美国在二战结束前在日本广岛和长崎首次使用了核弹,原爆瞬间及其后5个月内,有超过20万人由于爆炸伤或者急性核辐射照射而死亡。随后几年,又有数十万人由于创伤烧伤和核辐射相关疾病而死亡。据估计,如今仍有十多万被爆者还活在世上,其中最年轻的也有73岁了。

关于美国使用原子弹的始末,有很多图书进行了论述,但关于原爆生还者个人经历的图书并不多见。约翰·赫西在1946年所写的《广岛》,以及已出版的被爆者证言集几乎都是聚焦于原爆后短期内发生的事情;原爆生还者的长期生活状态,他们在身体、精神、情感和社会生活中所面临的挑战,还鲜有图书涉及。

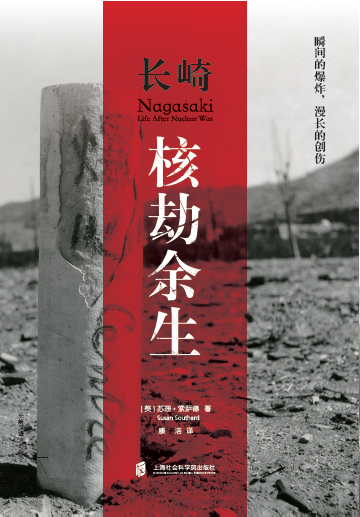

长崎是第二个也是最后一个遭到原子弹轰炸的城市。美国作家苏珊·索萨德采访了多位长崎原爆的受害者,参阅大量文献资料,在《长崎:核劫余生》中,她以5位被爆者的人生经历为主线,再现了原爆事件的前因后果,记述了被爆者的曲折人生。

这5名被爆者在成年后一直致力于消除人们对核爆现实的无知,敦促拥有核武器的国家减少和消除其核武器储备,并且不惜一切代价,防止未来发生更严重的核恐怖事件。作者相信,被爆者在蘑菇云下的经历可以使世人对核爆有真切的体会,而不只是泛泛而谈。“现在,关于原子弹轰炸,”长崎诗人尾山高见写道,“不再那么抽象了。”

经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)从书中节选了第三章《余烬》的部分段落,这一章节叙述了从原子弹爆炸到日本投降的5天时间里,长崎所经历的世人难以想象的一切。

余烬 (节选)

文| [美] 苏珊·索萨德 译 | 康洁

原子弹在浦上地区上空爆炸后大约30分钟,日本的最高战争指导会议就收到了关于长崎原爆的第一个消息,那是长崎县知事永野发来的一个电报,他最初认为长崎市没有遭受多大破坏,人员伤亡极少。会议成员正在激烈辩论关于广岛原爆的影响,苏联在前晚突然对日宣战,以及日本帝国的命运等问题。尤为重要的是,他们在争论是否以及在什么条件下投降,如何保护战后的天皇主权。长崎市正在燃烧,日本遭受了第二次原子弹轰炸,但是这个消息并没有明显影响到成员们的辩论,他们在辩论中没有进一步提及长崎原爆。

在8月10日的凌晨,日本政府要员立即起草了正式投降的文书,外务省将日本准备投降的消息传达给瑞士和瑞典的官员,并经过他们将电报送到中、苏、美、英4国政府,发起了日本与同盟国之间的第一次合法投降谈判。然而,由于外交电报发送的进程缓慢,将近15个小时之后,美国才正式收到日本的官方投降书。

那天上午(日本时间),杜鲁门总统向美国人民发表了广播讲话,报告了波茨坦会议的情况。他的讲话主要概述了第二次世界大战后欧洲的政治和经济框架。杜鲁门在讲话中只有一次提到广岛原爆,“第一颗原子弹扔在了军事基地广岛,因为我们希望尽最大可能避免平民的伤亡。”他还就美国对核武器的责任发表了一个简短的声明:“我们必须让美国成为核力量的受托人——防止滥用,使它为人类服务,”他说,“拥有核武器是一个巨大的责任。我们感谢上帝使我们(而不是我们的敌人)拥有核武器,我们祈求上帝,请他指导我们,以他的方式和为他的目的使用它。”第二次原子弹爆炸在24小时之前就已经发生了,但是杜鲁门在讲话中没有提到长崎。

……

8月9日夜晚,长崎市市长岗田重吉(Okada Jukichi)在浦上地区东边山丘的山顶上,惊恐地等待着山下的火势减弱。8月10日凌晨3点,他开始往山下走。在黑暗中,借着余烬的微光,他跌跌撞撞地穿过废墟和被烧焦的尸体,他家的房屋距离原爆点只有五六十米,昨天还完好的房屋已经不见了。在那一片废墟中,岗田发疯似地寻找着妻儿,他的鞋底都被烧焦了,结果什么都没找到。他急忙赶到自家房屋下的防空洞,看到了至少10具尸体,他的一家人都死在了那里。他虽然很悲痛,但是头脑还清醒,他赶到隔壁的那栋房子,发现副市长家里的几口人也死了。

原爆区仍在冒烟,一天之前还是一片火海,没有人能进得去,岗田是最早进入那里的目击者之一。他身上都是黑色焦灰,他绕过浦上地区东南部的山丘,终于赶到了诹访神社附近的长崎县防空总部的防空洞。岗田市长向永野知事汇报了他所看到的一切,他估计死亡人数在5万左右——比永野知事想象的多得多。永野知事很震惊,他决定要求全市各个区的警察长官定时上报现场最新情况,他每隔半个小时向东京的日本内政部发一次电报,报告这种新型炸弹造成的破坏和人员伤亡的最新情况。

早上5点42分,太阳从地平线上升起,阳光穿透被烟雾笼罩的城市。在晨光下,隐藏在山上过夜的人们下山了,躲在防空洞里的人们也出来了,被原爆摧毁的长崎市逐渐展现在这几千人面前,也展现在山端庸介和他的同伴们面前。他们漫无目的地穿行在城市的废墟中,或者跌跌撞撞地逃离这片废墟。“甚至他们的眼睛都被烧伤了,”山端庸介回忆道,“眼睑外面又红又肿,就好像是眼皮被由内向外翻过来了,眼睛的边缘就像是鸡的脂肪那种黄色。由于眼睛看不见,他们向前伸着双臂,摸索着往前走。”山端庸介和他的同伴们开始向北行进, 经过了倒塌的长崎站,进入了原爆后的浦上地区,山端庸介完全专注于他的拍摄任务,这里如一个生还者所说“就像是单色、无声的地狱。”

一堆废墟下面露出了一个人的大腿。一个大约18岁的女孩子站在一具遗骸旁边,凝视着远方。一个穿着和服的老妇人爬过废墟;她的身材很小,与身后倒塌的工厂残骸形成了某种对比。地上到处都是大人、孩子和婴儿的尸体,很多尸体都被烧焦了。有的尸体张着嘴,好像在喊救命,还有一些尸体保持着双臂张开的姿势,“想要抓住些什么,”东俊写道,“那是人们在火海中极度痛苦的最后挣扎。”一个男孩子,大约10岁,背着他的弟弟,他脸上有一道道的泪痕。他的弟弟用小肉手抓着他的胳膊,把小下巴紧贴在他的肩膀上,张大眼睛看着镜头,而小圆脸上满是血迹和尘土。

来自附近城镇、乡村的警察和救援队,与平民志愿者一起奋战,他们使用木门、木头板子和担架,从原爆区把伤员们抬出来。紧急救援人员使用手动工具,把市区的南北向主路清理出了一小部分。寻亲的人们从四面八方涌进长崎市,在被夷为平地的原爆区辨识家的方向。两个男人在一具被烧焦的女尸旁边大声争吵,这具女尸被发现时的位置是在他们两家的房子中间,两个男人都说那是自己的妻子。另一个男人从自家房屋的废墟下救出了怀孕的妻子,但是他刚把妻子抬到一个木板上,妻子就停止了呼吸。一个小女孩在自家房屋的灰烬中发现了妈妈的戒指,但是没有找到妈妈;另一个小女孩在自家房屋附近的路上发现了一具没有眼睛的尸体,根据尸体嘴里的一颗金牙,她认为那具尸体是她妈妈。一个 16岁的男孩子跑回他家的那个街区,找到了他家倒塌的房子,从废墟中挖出了他的姐姐、祖父和叔叔的尸体。他从他姐姐的头发上取下一个玳瑁发夹,作为最后的纪念。原爆区的废墟还在冒烟,很多人在那里寻找亲人,焦土烧穿了他们的鞋底和鞋尖,灰烬烫伤了他们的双手。一个7岁的男孩子蹲在地上,他的哥哥和姐姐已被烧成一堆灰烬,他的眼泪滴落在那堆灰烬上。“眼泪落下的地方变成了黑点,”他回忆道,“那堆灰烬上很快就布满了黑点。”

吉田的父母赶往原爆点附近,沿途看到那么多的尸体,他们压住自己的震惊和绝望,踏着滚烫的废墟往前走。路过破裂的水管时,他们会停下来,在水流下冲一冲被烫伤的脚,缓解一下脚上的疼痛。他们终于赶到了吉田所在的那个被毁的学校,他们看到一排一排的伤员们躺在学校的操场上,那些伤员都被烧得满目全非,身上缠满绷带,根本分辨不出来谁是谁,许多伤员在痛苦地呻吟,呼唤着家人的名字。

“我的父母很焦急,”吉田说,“他们大声呼叫我的名字——‘胜次!胜次!’——答应的声音很多,而且那些声音听起来都一样。‘我们永远也无法找到他了!’我母亲跟我父亲说。‘如果是这样的话,’他回答说,‘那么我们就靠近他们的耳朵,轻声呼喊他的名字。’”他们经过几十个伤员的身边,在每个伤员的耳边轻声呼叫胜次的名字。当他们终于来到被烧伤的吉田身边时,他们一看就知道是他们的儿子。他们把他抬起来,放进一个小推车里,推着他走了约7公里的路,穿过还在冒烟的废墟,然后绕过山丘回到家中。他一路哭叫着,迷迷糊糊地自言自语,讨水喝,他说他感到太热了,他说他想妈妈。他昏迷了4个月,直到12月中旬才恢复意识。

长野和父亲穿梭在废墟中,寻遍了附近的防空洞。“诚治!诚治!”他们呼喊着。在一个防空洞的入口,有一个全身几乎被烧焦的孩子躺在地上。那个孩子满脸水泡,脸肿得像个气球,眼睛肿得睁不开。他血肉模糊,血液和体液从皮肤剥落的部位渗出来。

“我们真怕他是我弟弟,”长野泪流满面地回忆道,“由于他的身长与我弟弟差不多,我们走到他身边。”

“‘你是诚治?’我们问道。他看不到我们,但是他点了点头。尽管他点了点头——说出来很可怕——我们迫切希望他不是我弟弟,诚治或许没有伤成这样。因此我们又问了一遍: ‘你真的是诚治?’男孩再次点点头——是。”

男孩的校服前襟上缝有一个布标签,在破烂的校服上,那个标签上的字还很清楚。钱座小学,4年级;金泽诚治,9岁;B型血。长野悲痛欲绝。长野试图想象他昨天的经历,被烧成这样,又是独自一人,该有多么害怕。他心里在想什么?被烧得这么严重,他怎么到这个防空洞的?他是否在试图顽强地活着,直到有人来救他?他是否盼着妈妈快来?“我是说,他只有9岁,”长野回忆道,“我很心疼他,我忍不住哭了起来。”

长野和她的家人彻夜难眠,一家人挤在钱座小学旁边的防空洞里,轻柔地哄着诚治,期盼他活下来。长野发现外面有一个破裂的水管,她用手接水,把水送到诚治的嘴边——但是他受伤太严重了以至于连水都喝不下去了。“即使有许多的巧合,一个接一个地促使我们一家人在那一天相聚,但是我们救不了他,”长野回忆道,“我们一家人在一起守了一夜。”

次日早晨,诚治死了。长野的家人把诚治的尸体带到一片被烧焦的平地上,已有 10 具尸体停放在那里。“我们收集了一些半烧焦的碎木头,把木头堆放在诚治的尸体上,”长野说,“在我们眼前——”她停顿了一下,仍然难以置信他们所要做的,“在我们眼前,我们 4 个人——母亲、父亲、妹妹和我——我们点燃了诚治的尸体,我们的血肉至亲。”长野的母亲在废墟中找了一个碗,把诚治的骨灰放在那个碗里。“我们没有布把碗包上,也没有手帕把碗盖上,”长野说,“所以,我母亲把盛着弟弟骨灰的碗搂在胸前,一只手放在碗顶上,抚摸着,一遍又一遍地轻声呼唤,叫弟弟的名字,向他道歉。她一直不肯把骨灰放下,即使在防空洞里也抱着那个碗。这就是我们那时候的情况,”长野回忆道,她的声音哽咽了,“我所感到的悲伤,真是无法用语言形容。”

在随后的 5 天里,数千人在废墟中默默地寻找亲人,他们估计出原爆时自己的亲人可能会在什么地方,家里、学校或工作场所,然后走到那里寻找他们的孩子、父母或兄弟姐妹。他们以桥梁或浦上天主堂和长崎医科大学的废墟为标志物,估算距离,试图找到他们被毁的房屋的地址。在某些情况下,有些人通过部分损坏的物件,如门柱、水泥水槽、炉灶或铸铁浴缸,而找到被毁的自家房屋。很多伤员被运送到了长崎市以外的地方,这造成了更多的混乱,他们的家人不知道到哪里去找他们。有些人在树上留下手写的条子,说明他们正在寻找的亲人是谁,如果他们的亲人被找到,在哪里可以联系到他们。在漆黑的防空洞里,有些人擦亮火柴,借着火柴的光,在遍地的尸体当中寻找亲人。一个男人通过牙齿的形状辨认出了他妻子的头颅。在一个校园里,满地都是赤裸和肿胀的尸体,一个 10 岁的女孩听到手表的滴答声,她正在那些尸体当中寻找她的母亲。寻亲的人们情不自禁地想起与亲人在一起的最后时刻——一个男孩子想起他的哥哥在原爆那天早晨向他借手表,一个妻子想起她在丈夫出门上班之前把帽子递给他,一个母亲想起她那天早晨跟孩子们说中午给他们做茄子吃。在原爆后,一个母亲每晚都不锁家门,等候她的儿子回家。

和田留在被夷为平地的长崎市,帮助救援,寻找他最要好的朋友田中和其他11名学生工人,他们在原爆当天驾驶有轨电车上路,至今下落不明。和田和他的朋友们对眼前恐怖的景象已经麻木了,他们沿着有轨电车线路,寻找那几个失踪的同事;最终,他们找到了两个同事的尸体,并且将尸体交给其家人。在一辆脱轨的有轨电车中,他们找到了一个无法辨识的司机的尸体,那个司机的手仍然握着电车的制动手柄。

然而,他们并没有找到17岁的田中。“他比我小1岁,活泼开朗,”和田回忆道,“他是我最要好的朋友,所以我特别担心他。”8月12日晚上,在电车终点站,和田正靠在墙边休息,当他抬起头时,看到田中的妈妈就在旁边站着。她告诉和田,她的儿子到家了。和田立即陪着她回家,她家就在附近,步行5分钟就到了;在路上,田中的妈妈告诉和田,她儿子在原爆时所在的具体位置——距离原爆点约1200 米。她说他被严重烧伤,用了3天时间才回到家里,那段路并不长,通常步行只需40分钟。“我认为在他心里,他很想回到妈妈身边,”和田说,“田中的父亲在战争中死了,他妈妈一直单身,只有他一个孩子。”

田中家的房屋也被毁了一半,他家里一片漆黑。在前门厅里,和田看到有一个人形的躯体躺在榻榻米垫子上。田中的妈妈递给和田一根蜡烛,他举着蜡烛,靠近那个躯体。近前一看,那个躯体并不像人,直到凑到跟前,和田才认出了他朋友的脸。

田中的脸颊上黏着个东西。“想都没想,”和田回忆说,“我伸手去擦——然后,我突然抽回手。”田中的眼球从眼眶中脱出。他的另一只眼睛完全碎掉了,他的嘴裂了个大口子,一直裂开到耳根。

“我觉得不可思议,伤得那么严重,还活着。”和田回忆道,“然后,田中说了一句话,给我留下了深刻的印象。‘我什么都没有做,’田中低声说,片刻之后,他停止了呼吸。我想这句话的意思是‘我没有做什么坏事,为什么我要以这种方式死去?’”

天主教家庭通常是埋葬死亡的家人。“那是一个孤寂的埋葬仪式,”一个女人回忆起她和妹妹如何埋葬她们的母亲,“只有我们两个人,每当有飞机从头顶上飞过时,我们就搂抱着扑倒在地上。”一天又一天地,秋月医生看到有一个附近的人经常去山坡上的墓地,他肩上扛着一把锄头,挖坑埋葬相继死亡的亲人们,他的父亲、5个孩子和母亲都先后死去了。

大多数长崎人信仰佛教,由于原爆后尸体的数量太多了,人们日夜不停地对尸体进行火化,整个城市烟雾缭绕,缕缕青烟升向天空。大人孩子们眼神空洞地望着,当亲人们的尸体被完全焚烧之后,他们就把骨灰装在饼干罐或烧焦的锅里,或者用碎布或报纸把骨灰包起来。救援人员和盟军战俘也帮助把陌生人的尸体抬到火堆中,把 20 多具尸体放在一起焚烧,每天焚烧几百具尸体——尽管如此,废墟中仍然散布着数千具尸体。一群学生工人把汽油倒在他们的朋友们的尸体上,进行集体火化,他们的朋友们是在三菱重工电机厂一个宿舍楼里死去的,那个宿舍楼在原爆时倒塌了。失踪者的家人们从他们亲人之前生活或工作的地方挖些骨灰或者拣一块骨头,作为一种念想。

整个城市弥漫着一种瘆人的、死亡的气味。一个紧急救援医生把火化尸体的那股气味比作“鸡肉烧焦的气味”。其他人也感到空气中弥漫着令人作呕的气味,恶臭的气味从很多地方散发出来——漂在河里的肿胀的尸体;在废墟中腐烂的人和动物的尸体;在伤员的烧伤伤口上敷用的药膏;在炎热无风的夏日,由于多日不洗澡,生还者身上散发出浓浓的汗味,还有数以万计的伤员,他们行动不便,屎尿不能及时清理,那股味道也很重。“我们吃不下饭,”长野回忆道,“即使我们能领到饭团,由于周围弥漫的恶臭气味,我们在很长一段时间都吃不下饭。”

……

在华盛顿,8月14日下午7点(日本时间是8月15日上午8点),杜鲁门总统举行记者招待会,宣布战争结束。那个房间里挤满了白宫记者和时任以及前任内阁成员。有200万人聚集在纽约的时代广场,还有几百万人聚集在美国各地的城市中心,欢庆战争结束,这场全球战争打了近4年,在世界上造成5000万—7000万人丧生。所有盟军军队已被要求暂停对日本的军事行动。

电台播放了日本国歌《君之代》之后,传送出天皇生硬而平静的声音。电台的广播声中略带杂音,天皇在讲话中使用了晦涩难懂的语言。有一些人记得在广播中听到了“朕”(chin) 这个词——朕是天皇的专用词——由此,他们确认,他们听到的确实是天皇的声音。在讲话中,天皇为日本袭击珍珠港辩护,提到了美国使用“新的、极端残忍的炸弹”。天皇的讲话中,一次也没有提到“战败”或“投降”字眼,他只是说“战争的形势对日本不太有利”,他把日本的投降决定描述为英勇和人道之举——如仍继续作战,则不仅“导致我民族之灭亡”,且将“破坏人类之文明”。天皇劝导日本国民“忍其所难忍,耐其所难耐”并且“笃守道义,坚定志操”。

对于长崎市的很多生还者来说,他们清楚地记得在宣布投降时他们在什么地方。天主教徒们正在庆祝圣母升天节(每年8月15日),弥撒后聚餐,纪念圣母玛利亚蒙召升天。一位母亲正在城山町寻找她的女儿,她在一所未被摧毁的房屋外面收听了天皇的广播。当广播结束时,她静静地站着,茫然地望着周围的一片废墟,然后又开始继续寻找她的孩子。一个男人刚刚收集了木柴,正准备火化他妻子的尸体。他的3个幼子都在原爆中死了,他在原爆废墟中的一个榻榻米垫子上找到了受伤的妻子,他们襁褓中的儿子的尸体就在妻子旁边。在随后的几天里,他的妻子越来越衰弱,她的乳房涨奶疼痛,她恳求他吮吸她的乳房,以缓解她的疼痛。8月15日午后,他站立在临时搭建的火化台木堆旁,看着妻子的尸体火化,他附近的一所房子里有一台收音机,他听到广播里正在播放日本国歌。在长崎市以外的一所医院,一个15岁的女孩坐在医院的候诊室里,手里捧着一个仍有余温的骨灰缸,那里面装着她妹妹的骨灰,正在此时,她听到一个军官情绪激动地喊:“日本投降了!我们被打败了!”

秋月医生没有收音机,但当他听到日本投降的消息时,他哭了,不是因为他的国家投降了,而是因为战争的结束来得太迟了。

在投降的那一天,谷口、吉田和堂尾都没有及时得知消息。在部分被毁的自家房屋里,和田通过他父亲的收音机,收听了天皇的广播。虽然他不能完全理解天皇的讲话,但是他深深地松了口气,日本终于要和平了。然而,长野的经历更典型,也更接近于长崎市的许多生还者的反应。当天皇讲话的消息传遍长崎市时,长野和她的父母都在防空洞里。“生还者相拥而泣,”长野回忆道,“‘为什么?’我们问,’为了试图赢得战争,我们付出了一切!我们的付出有什么意义?这么多人死亡。这么多房屋被毁。我们现在该怎么办?我们该怎么办?我们该怎么办?’”

(本文节选自《长崎:核劫余生》第三章《余烬》,有删节。)

[美]苏珊·索萨德 著 康洁 译

上海社会科学院出版社 2018年3月

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论