一年吃不上十顿肉,家里除了课本几乎看不到其他带字的东西,在这样的情况下,70年代初出生于江西农村的少年史杰鹏爱上了诗歌。

他写过一篇文章《读诗词的回忆》,回想初高中时的自己对古诗词有多么狂热。有一次,有同学在茶话会上朗诵《将进酒》,史杰鹏发现世上竟有这么好的诗,磨了好几天从同学处借来了《李白的故事》。书拿到手,他慌慌张张飞速把这首诗背下来,唯恐被别人看见抢了宝。由于买不起书,他就时常站在新华书店的书架旁边强记,李煜的《虞美人》《浪淘沙》、李白的《蜀道难》这些诗词都是这样背下来的。

攒了些零花钱后,他买下了《宋词》《诗经选》《楚辞选》,可是父亲却认为这些书无外乎“淫词艳曲”,盛怒之下把书撕成了两截,史杰鹏只能含泪偷偷捡回书页,重新粘上藏好……

与很多诗词爱好者不同的是,史杰鹏并没有止步于读诗和背诵。在阅读古代文学的同时,他受到《人间词话》作者王国维的影响,投入了对小学(文字、音韵、训诂)的钻研之中。他发现,世面上不少学者的古诗译注都有问题,常常不够精准,而且“你抄我我抄你”。

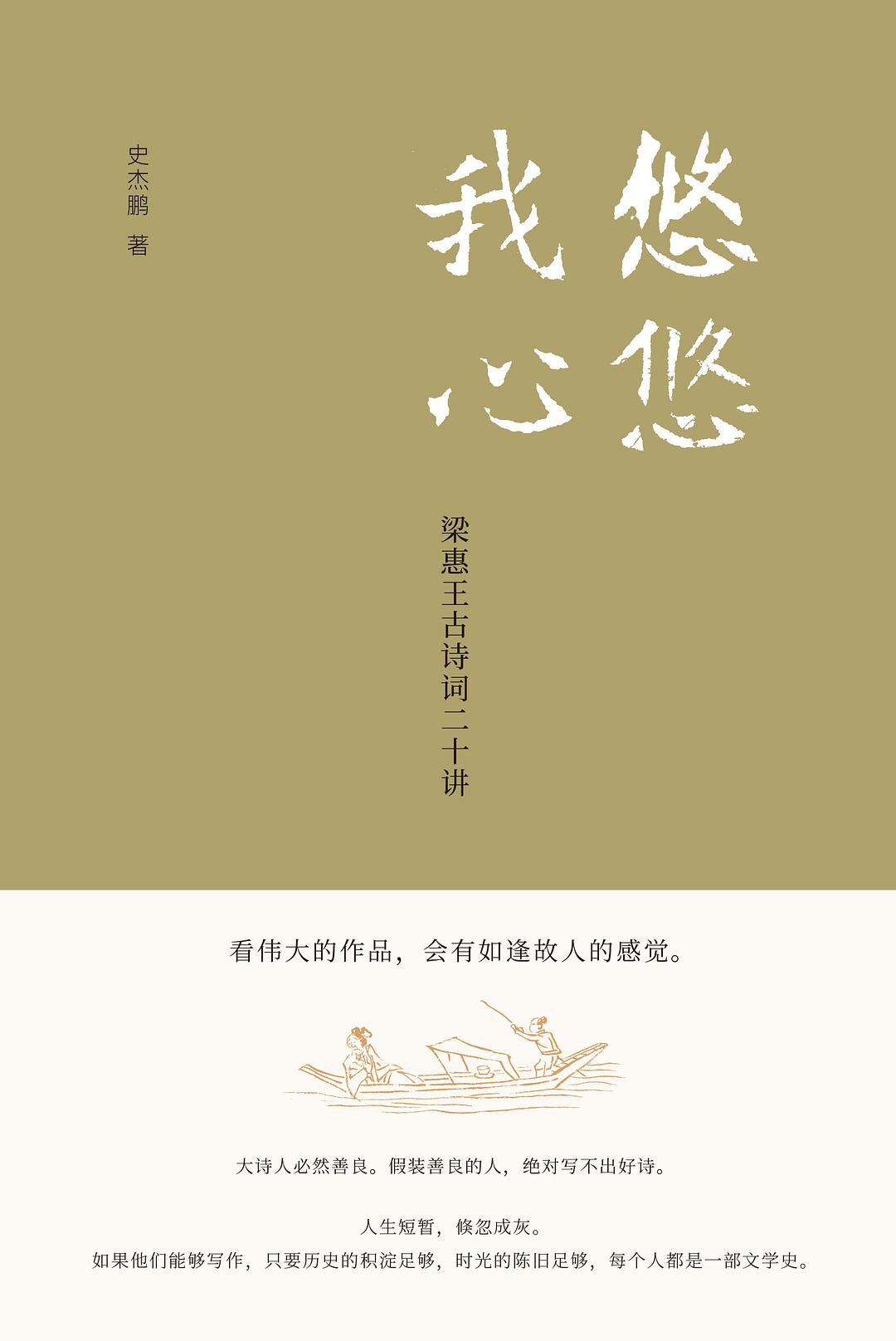

离开高校之后,史杰鹏开设了一门网课——“从诗三百到姜白石——古文字学者‘梁惠王’古诗词二十讲”。“梁惠王”这个艺名,最初是他在诗词论坛上为自己随便取的,现在已经变成了他的学生和粉丝口中的“大王”。史杰鹏告诉界面文化(ID:booksandfun),这个课程卖了近两千份,只有两个人要求退款——他们认为这不是他们想听的内容。“他们想听的,估计是市面上比较口水化的内容,我的不适合,他们也听不懂”。不久前,在这一课程教案基础之上完成的图书《悠悠我心:梁惠王古诗词二十讲》出版了。

一、“市面一些诗歌注释你抄我我抄你,我想传递精确信息”

界面文化:从书里面可以看出,你从小就千方百计找来古诗词来阅读和背诵。诗词对于你来说为什么这么重要?你又是怎么想到要开古诗词二十讲的课程的?

史杰鹏:喜欢古诗词是一种天性。我从小看语文课本上的诗词,“危楼高百尺,手可摘星辰。不敢高声语,恐惊天上人。”觉得古人的生活质量也不差,技术也可以,能建那么高的楼。而且有插图,图上的古人仙风道骨,在山间采松子,感觉很浪漫,带给我一种不切实际的幻想,于是就特别想要找古诗来读,但那时候没有网络,找一本书非常难。现在我还是认为,古诗词是我很重要的精神食粮,每次读都很满足。

2014年我出版过一部小说《楚墓》,有很多场景描写是比较古典诗歌化的,里面还嵌入了我自己填的几首词。陕西一位检察官网友非常喜欢这本书,觉得很有古典诗词的感觉,是他喜欢的知识分子小说,他为这本书写过十几篇评论。去年暑假之后,他就告诉我,有很多朋友都想听我讲诗词,希望我可以开个小班,他们可以付费。后来另一个朋友说,不如面向更广大的人群,我随口答应了。他怕我懒散,特意跑到我家来,让我当场敲定了所讲的诗词,催促我必须在几周之内开课。在这种情况下,我只好硬着头皮写稿子。由于我口才不是很好,每次讲课之前,都会把稿子写得非常详细,一小时的课会写好一万字左右的稿子。这次出版成书,我又对一些内容进行了修订。

在大学里,我没有教过古诗词。因为大学开课都是要申请的,需要上面批准,基本不允许开本专业之外的课。我的本业是小学,上课讲的是出土文献、古文字学和音韵学。前年我向学校报了一门“《楚辞》课”,没有得到允许;现在倒好,我可以想讲什么就讲什么,只要有听众付费。

界面文化:你是怎么选择诗人和诗作的?一些大诗人——比如李白、杜甫、白居易这些高产诗人,你都只各选择了五首诗作,而光是《古诗十九首》中就选择了十首,是出于怎样的考虑?为什么整本书到南宋文学家姜夔就结束了?

史杰鹏:我特别喜欢汉代的东西。古书里我最熟悉的就是《汉书》,比《史记》要熟,平时读的汉代出土文献材料也比较多。那些材料基本都是司法文书和案卷,描写当时的普通人的遭遇,以及官员如何断案,有很多生活的场景,在正经的史书上都看不到的。《古诗十九首》也是写普通人的家常生活,有一种悲凉感,也很亲切。我读到它,脑海里仿佛就会出现汉代人的生活画面。当然这也和我的经历有关,小时候我在乡下,也没有电,也吃不上肉,和汉代可能也没有太大差别。我后来写汉代的小说,常常写这样的场景,也是源于我的生活经验。

我中学时候不大喜欢姜夔,因为他喜欢自度曲,押的韵入声韵比较多,读起来不顺口。但在大学之后有了音韵学的知识,觉得也别有一番滋味。姜夔的词一般被评价为“清空”,“野云狐飞,来去无迹”。他描写的那种意境,人必须在有一定社会阅历之后才能够理解。他是我最喜欢的宋代词人之一,也对我产生了很大的影响,所以以他压卷。当然宋代以后也有一些好的诗人,比如清代的龚自珍。但是因为在大学里一门课也就是二十讲,觉得已经够累了,不想再讲下去。以后有机会的话,当然还可以继续讲。

界面文化:这本书有非常学术的部分,但也有日常的大白话甚至流行语,比如白居易关心时事是“就公共问题发言”、李白是谢脁的“脑残粉”等等。这样写作是出于什么考虑?

史杰鹏:讲到《诗经》和《楚辞》的时候,有一个大问题就是怎么理解文字,和唐宋诗词不一样,它们很古奥,需要解释。目前市面上出版的一些《<诗经>译注》、《<楚辞>译注》都不够学术化,主要原因就是作者不懂小学,于是注释都是你抄我我抄你。于是我想,我讲先秦诗歌,一定要给读者传递精确信息。在这方面,我也不敢说自己一定正确,但作为一个念小学出身的人,我在字词解释方面可能比大多数作者的修养要高一些,至少知道哪种说法更有道理。

但同时,这多少也是有点儿商业性质的课程,虽然学术性重要,但通俗易懂、迎合听众也是必须的,所以我经常举很多通俗的例子,尽量多用比喻,尽量讲得生动有趣些,让大家都可以接受。只是碰到需要精确传递的东西,我也不会妥协,希望能够借此提高普通读者的古代汉语修养,至少告诫他们,以后看到其它译注的时候,不要盲目相信。

二、“很多人心灵贫瘠,把伟大者想象得和他们一样平庸”

界面文化:在《悠悠我心:梁惠王古诗词二十讲》这本书里,你得出的一个结论是:擅长做官的人,文学才华都不高。好像文学和做官是一对矛盾,不是也有王维、欧阳修这些人吗?

史杰鹏:我感觉这是一种比较普遍的情况,但在书中我也说了,并不是绝对。王维、欧阳修现在看来都不算最顶尖的作家(当然只是我个人看法),李白、杜甫、李贺、白居易、苏轼才是最顶尖的。李白没有当过官,杜甫怎么也考不上进士,李贺估计也够呛。姜夔、晏几道、蒲松龄也考不上。我觉得最伟大的作家好像考试都不太行。也许是他们的心灵太丰富,思维方式和别人不一样。而考卷都是标准化的答案,答得太丰富,就进入了文学层面了,考官如果无法欣赏文学层面的东西,就会觉得写得不好;或者即使其中有人能够欣赏,也不能自作主张,必须和考官商量。不是所有人的心灵都那么丰富,再说评卷也没有那么多时间,所以最后很可能是干脆刷下去算了,取标准化的答案。

界面文化:但很多诗人又很想做官。

史杰鹏:这和文化传统有关系。诗人从小读四书五经,人们对他们有期待,觉得读书人就应该去治理国家。而对于读书人自己而言,只有做了官,才能过上好日子,才能欺负别人,不做官就没有薪水,只能被人欺负。因此,不论是为了实现自身价值,还是为了提高生活质量,也必须要做官。这是家族和社会对他们的要求,不一定完全是他们真正想要的。当然也有陶渊明这样的反抗者,实在是受不了每天朝九晚五上班,他也不懂得怎么讨好上司,上班也不痛快。那时又没有《为首长服务的艺术》这种书看,无法提高这种能力。李白、杜甫其实也是这样的心灵反抗者,他们想做官但是做不了,就是因为他们不懂得去奉承别人。虽然李白写东西的时候是很会奉承别人的,但是现实中,不一定真能做好。

界面文化:诗的常态或许还是歌功颂德,你选的诗其实不是常态?

史杰鹏:选这种诗多没劲。这也说明时间是公平的,你现在很得意,上蹿下跳,但是你写的东西未来大家不会去看。老百姓虽然是崇拜权势的,但是潜意识中还是有一种特立独行的需求,不会喜欢读老干部写的东西。

界面文化:你在书中批评儒生用“时刻讲政治的眼光”去看《诗经》这样的作品。你认为古代儒生这种错误的读诗方式是怎么形成的?

史杰鹏:不管什么时代,平庸的人总是占大多数。读书人也是这样,有才华的其实也是占少数。很多人虽然读了书,但是心灵很贫瘠,不能理解人性的丰富,也不敢越雷池一步。自己写不了艳情诗,看到欧阳修这样的人写艳情诗,就会本能地为他辩护,找理由说那是别人写的,是栽赃。他们觉得欧阳修应该是“我们的人”,但实际上欧阳修不是他们的人。这种错误的读诗方式,就是把伟大的人也想象得和他们一样平庸,使劲往他们自己身边拉,可能也是一种自我保护吧。

把爱情诗解读成政治诗,有文以载道的需要。这些人形成了一种思维定势,觉得诗人不应该写爱情诗这种东西,但《诗经》是文化经典,又避不开,不能不讲,只能往政治诗这个方向解释,才能说服自己、说服别人,否则就怕教坏人心,领导也不满意了。

界面文化:在你看来,这种读诗的方式是什么时候开始,什么时候结束的?

史杰鹏:从战国以来,特别到了西汉“独尊儒术”之后,儒生就开始这样解读了,这也是政府对他们的要求。西汉时代,儒术成为主导思想,也是经过了一番竞争才胜出的,那么多流派,最后由皇帝加以抉择,就是因为儒术对于加强统治有用。皇帝养着儒生,不会白养,如果你对我的统治没用,我就必须换人。儒术可以发挥洗脑作用,可以让皇帝随心所欲除掉想要除掉的人。比如人家说了一句话,就可以说那人道德上有瑕疵,把他给杀了。当时连汉文帝的老婆窦太后都觉得,儒生的残酷比商鞅还厉害。后来发展到“春秋决狱”(一种审判案件的推理判断方式,由西汉儒家代表人物董仲舒提出,主要是用孔子的思想来对犯罪事实进行分析和定罪),腹诽也要杀,也就是说,有些事,你想都不能想,想了都犯了死罪。余英时说,这是儒家为了迎合皇帝的法家化表现,先秦时代的儒生不是这样的。

这一切结束是在西方思想传过来之后,民国上演了《子见南子》这样的话剧,把孔子拉下了神圣的殿堂。所以我们说,五四的成就无论怎么估量都不过分。很多人觉得五四消灭了传统文化,但是实际上,没有生活在那个时代的人,不会知道道德杀人的可怕。清朝的戴震说过:“以法杀人,犹有怜之者;以理杀人,其谁怜之。”这有点像加缪写的《局外人》,母亲死了,主人公竟然不当一回事,还跑到外面去玩,群众的道德感就被激发出来了,都高呼杀了他,没有人因此有道德歉疚,都觉得理所当然。

当然古代也不是铁板一块,比如唐代的时候还算宽容,白居易批评了军队,也没有把他抓去法办。换在魏晋时代,这种人很快就会死掉。唐代松一些,宋代又紧一点,元代又松了,文人写反诗,元代统治者不在乎,觉得文人能有什么用,就是发发牢骚。明代就不行了,清代就更厉害。同一个朝代,不同皇帝当政时,情况也不一样,要看统治者的心情。

三、“最上乘的诗歌,是三分随便七分炼字”

界面文化:你说,“古人认为不值得描写的琐事,却是我们今天认为最有价值的,比优美但可有可无的诗歌更有价值。”琐事为什么是最有价值的呢?

史杰鹏:琐事就是生活。很多人认为琐事没有什么价值,普通读者看网络小说就是看一点传奇故事,喜欢看王侯将相、才子佳人,你打来我打去,没有任何生活场景的描写。但是,一个灵魂比较丰富的人、阅读惯了纯文学作品的人,可能就不大习惯这样只有情节、没有任何生活的东西。金庸小说里的人不生活,他们出生的目的好像就是练武、打打杀杀,都不用吃饭。夏志清说,自己在酒店里无聊,手头没用书看,翻遍酒店抽屉,终于翻到一本金庸的小说,但怎么看不下去,他不明白为什么很多人喜欢看——就是这个道理。

界面文化:你在书里引用爱德华·萨丕尔(Edward Sapir,美国人类学家、语言学家)的话说,文学就是把大家常见的东西写得很有意思。你说自己判断有没有意思是看重思维方式。这该怎么理解?

史杰鹏:“有意思”有两方面的内涵,首先就是思维方式和别人不一样。比如画一个独眼龙的国王,如果你就画成独眼龙,国王肯定不高兴,但是画他射箭的时候,睁着一只眼就不一样。同样一件事情,为什么有的人写成了流水账,有的人写得又引人入胜,有种“山阴道上,应接不暇”的感觉呢?因为思维方式不一样,切入点不一样。

我们看短篇小说,最难读的一种短篇小说,就是把一件事情从头到尾按照顺序写,像流水账,看得人昏昏入睡。会写作的人,一般会找到这件事里最深刻和最让人触动的东西,从这里切入,中间来一些顺叙、插叙,来一些联想,偶尔加一些议论,就会很丰富,很有层次感。写诗也一定要和别人思维方式不一样,不然的话,就写不出文学性的东西,只能写一些“我把日来吞了,我把月来吞了”之类的破玩意。哪怕是歌颂领导,也有歌颂得好的和歌颂得不好的。古代人的诗集里有很大部分都是老干体,比如陪着皇帝去游览啊、参加皇帝的生日爬梯啊,于是写诗祝贺之类,但也有写得好的,比如“万国衣冠拜冕旒”,至少能写出一种气势来。

“有意思”的第二点是语言表达。语言表达要经过不断的训练,用词不能按照常规,要出人意料。我前段时间写了一篇文章,说俄国人的愚昧让我叹为观止。有一个跟帖说,你这种用法是错的,因为叹为观止都是对很美妙东西的赞叹,我是中学语文老师,我很了解这些。我认为,这人就是思维方式被禁锢了。用本来正面的词来讲一个反面的东西,会产生一种独特的修辞效果,可她不理解,看不出意思来。另外就是词汇的要求,如果一个人的汉语词汇只有两三千,可以写论文、随笔,可是离写诗差得远了。因为写诗对文字精准的要求非常高,特别是古典诗词,除了意思要表达清楚之外,还有格律的要求,选一个字是很难的。很多人能写白话诗,写不了旧体诗。

界面文化:那就是炼字,但你不是说“最上乘的语言,总是写起来带三分随便的”?

史杰鹏:那还有七分不随便呢。不随便就是炼字,就是不断地删改、修改,李白、杜甫都炼过字,我们现在看到的李白诗稿的不同版本之间差异很大,一般认为,有的是原稿,有的是修改稿,说明李白写诗很认真,很多都经过了精心的修改。但他们也有三分随便,很多诗就是脱口而出,但就是写得好。如果所有的文字都是锤炼的,缺少那三分随便,恐怕也很难写出好诗,所以说,还是要有一定的天赋。

四、“传统文化产业的市场很大,骗子们也蜂拥而出”

界面文化:你说中国广大的古代文学史教授群体之中有很多“不懂得作诗的外行”,这听起来有些耸人听闻,你是如何得出这个的?

史杰鹏:刚才也说了,不论古代还是现代,整个知识阶层的从业者80%都是庸人。不要以为读到博士的人都很厉害,我见得太多了。这有天分的原因,大部分人可能不能理解文学性的东西,也有一部分人是书读得太少。教授的身份不能说明什么,也可能是死读书上去的,不一定需要有什么创建,只要按部就班写论文,注释规范,想办法发表,就能不断升职。我知道的一些古代文学教授,没有几个会写诗,甚至连什么是好诗都看不出来。每年高考的时候,总会有一些孩子作文写文言文,被报纸炒得火热,编辑就会找大学的古代文学教授来评价,我见大部分教授会说,写得太好了。为什么会这么说?因为他们自己就写不好,没办法辨别好坏。

对于文学作品,文学评论家可以借用一些西方文学理论,进行工业化的流程评论,这没什么关系。但是指导别人写作,则一定自己要会写作,不然就无法真正地领略写作的甘苦。美国那些教创意写作的老师,本身基本就是作家,但中国的类似老师,很多自己根本不会写,或者写得稀烂。不会写,怎么知道写作到哪里是难的,哪些地方是容易的呢?写的过程中会领略很多东西,不管写的是诗歌还是小说,文学都是相通的。

界面文化:你在书中提到,好的古诗大多是大白话,没有矫饰。但是现在的口语诗又很泛滥,遭到批评。如果把新诗和古诗词进行比较,你觉得两者最大的差别是什么?

史杰鹏:有没有诗味,不是看否是大白话,而是看有没有内涵。《古诗十九首》都是大白话,但有内涵,能够从文字中看出被生活折磨得奄奄一息的感觉。诗歌中有一些体验,也是别人想不出来的,比如“所遇无故物,焉得不速老”。有心灵的敏感,用白话写出来,这是好诗。如果没有心灵的敏感,写一些大家都能表达的东西,那就是坏诗。诗写得好不好,还是看心灵(也就是前面所说的思维方式)是不是和别人不一样,是不是丰富和敏感。其次才是语言。

我读新诗读得很少,但白话的新诗也有一种韵味,有点儿像国外的短篇小说。比如说,在我们心目中教师很崇高,但是如果有一个人描写他看到的中学老师,他们的语言、表情、生活都和普通人一样平庸和猥琐,读起来就很有文学性,因为它有一种颠覆感。有的白话诗把看似崇高的东西进行庸俗化表达,就可以看到对崇高的消解,这就是有诗味的。

界面文化:你还写道,我们写不出古诗,也无法用古诗体创造出现代的名作。那么,今天的写作者会向古人那里寻找什么?

史杰鹏:古诗的审美已经固定化了,它描写的东西一定和农业社会有关;如果描写工业社会,就和古典的审美格格不入,怎么写都写不出那种意境,因此必须创造出一种新体来描写我们现在的生活。

我们不一定要向古人那里寻找什么,通过读古诗来提高审美趣味,就行了。心灵逐渐丰富起来,才会和别人想法不一样。一个人心灵丰富到什么程度,就会特立独行到什么程度。心灵贫瘠的人,不可能和别人不一样。

界面文化:现在为了弘扬传统文化,有很多古诗词相关的综艺节目,你是怎么看的?

史杰鹏:大部分是当作产业来做,纯粹是挣钱的,由于市场很大,于是骗子们也蜂拥而出。曾经有私塾聘请我刚毕业的研究生去教书,这位学生后来告诉我,去了之后发现上当,老板基本是半文盲,穿着长衫,神神道道的,请一些古典文学、古代文献的学生去教课,带着一些十来岁的孩子,像疯子一样朗诵,有一点儿神经病的感觉。这些私塾很多在山里,搞得神神秘秘,真有不少家长受骗,把孩子送进去,而不接受正规教育,真的毁人。很多国学节目也是这样,因为有商机,就一窝蜂往上涌。我认为这些节目大部分是垃圾,因为有很多本身水平不够的人在讲。其实不要说他们了,就是不少正经大学的古代文学教授,写一首诗词也往往平仄不对、狗屁不通。

古典诗词还算是好的,虽然有很多骗子,但读一读,多少还能提高审美;至于有些别的传统玩意,完全是沉渣泛起,挺害人的。我总感觉中国人真的再也不能这样走下去了,这是重复以前的愚昧,在外国人看起来,我们还是像一群猴子。以往一百多年的教训已经够大了,如果我们还不吸取,那真的会万劫不复。

史杰鹏 著

北京十月文艺出版社 2018-4

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论