谈英国的中餐馆以及留学生的饮食生活,除了伦敦可不以留学生为主角来谈,在别处,则不仅要以留学生为中心,更应以大学为中心来谈,因为以牛津、剑桥为代表的大学饮食制度,乃是大学教育的重要组成部分,历来为人所津津乐道。又英国乃由英格兰、苏格兰和北爱尔兰所谓英伦三岛组成,北爱尔兰向少华人更少留学生,可以略而不述;而聚焦苏格兰首府爱丁堡,那真是别有足述。因此,本篇谈英伦饮食的大学风范,即不妨先从爱丁堡说起。

爱丁堡的中国味道

爱丁堡有着成立于一五八三年的古老的爱丁堡大学,乃全球顶尖名校,被誉为苏格兰之王,先后培养出二十三名诺贝尔奖获得者、三位英国首相,留学生中也产生了四位总统和两位总理。本杰明·富兰克林曾盛赞说:“世界上没有任何一所大学可以和爱丁堡大学相提并论。”因此,很早就有中国留学生慕名而来,其中最早的非广东人黄宽莫属;黄宽乃是与容闳同时留学美国的中国最早的三位留学生之一,一八五〇年夏他俩(其兄黄胜因病早早归国)中学毕业后,容闳入耶鲁深造,黄宽则径赴爱丁堡大学,经过五年艰苦学医,“卒以第三人毕业,为中国学生界增一荣誉,于一八五七年归国悬壶,营业颇发达。以黄宽之才学,遂成为好望角以东最负盛名之良外科。继复寓粤,事业益盛,声誉益隆”(容闳《西学东渐记》,岳麓书社1985年)。当然此时绝无可能有中餐吃;黄宽少年留学,饮食习惯上早已西化,也无须中餐。

清末民初,爱丁堡成为除伦敦以外吸引中国留学生最多的城市,虽然总数并不是很多。林汝耀等在一九〇八年编撰的《苏格兰游学指南》里说:“比数年来,邦人笃学之士,考察苏境学界,不亚于英伦。于是声气相求,公费私费诸生,来者赓续。爱丁堡前年中国学生不过三四人,今则增而为十有一人矣。格兰斯哥前年中国学生仅一人,今则骤增而为十六人矣。”格兰斯哥(Glasgow,又译作格拉斯哥)为苏格兰最大城市,也是英国第三大城市,关于当地的中国留学生及华人华侨饮食生活的文献鲜见,姑置不论。到二十世纪二十年代末,爱丁堡的中国留学生增至四十余人,其中华裔学生占三分之二,这些华裔学生来自马来西亚、新加坡等地,经济条件都相对较好,能够刺激中餐馆的产生(明石《爱丁堡大学中国学生生活情况》,《留英学报》1929年第1期)。庄泽宣《游欧通讯》就说:“伦敦的饭店大半是广东开的,照顾的多是南洋一带跨国籍的华侨。”(生活书店1934年)这些中餐馆,自然也就成了留学生聚会的不二之选。

海外的中国饭店,向来是留学生的聚会之所,英国更是如此:“留英中国学生会,未有一所正式的会所,因此留英的同学除在各中国饭店内,很少有见面洽谈的机会。”(谦谦《留英杂感》,《留英学报》1929年第4期)为此,后来伦敦特地成立了学生招待所以应需求:“(伦敦1933年1月16日路透电)伦敦中国学生新招待所设于弋威街,定明日开幕,此招待所,系拨用大学应得之拳乱赔款息金而造成,今日该所职员告路透访员,中国学生执行所之成立,乃在英华人各团体多年努力之结果。”(《英伦成立中国学生招待所》,《中国出版》1933年第5期)爱丁堡虽然没有留学生会所,但留学生组织却早已有之。前引林汝耀等一九〇八年编撰的《苏格兰游学指南》这本小册子,即是他们留苏学生会所编,并在其中留下了联系地址。一九二一年五月十二日,蔡元培到访爱丁堡大学,先后作了两场演讲,其中一场就是中国学生会组织的——《在爱丁堡中国学生会及学术研究会欢迎会演说词》,并言:“从前吾在德国时,就知道此地有学生会,似名苏学会,曾见过两次的会报,是用胶版印的。大约在清季,或民国初年间。”另一场是《在爱丁堡学术研究会晚餐会上的答词》。(高叔平编《蔡元培全集》第四卷,中华书局1984年)

因为没有会所,爱丁堡大学旁边的一所中餐馆便成为留学生们的聚会之处:“每天总有中国学生去吃午饭,尤其是华侨学生有钱,去的次数比较多,使得饭店生意极好。”其实爱丁堡大学周边也就这么一家中餐馆,因此为来访或前来留学者所必知。著名学者钟作猷当年就深有体会:“我去年八月十八日,只身由伦敦乘火车到爱丁堡时,已是黄昏时候了……幸而在伦敦时就听说此地有家中国饭馆,又问路走去,适逢馆主人请吃满月酒,遇见了好些未识面的中国同学。”(钟作猷《爱丁堡的公寓生活》,《人间世》1935年第32期)

这么重要的饭店,叫什么名字?大家都没有点明,仿佛独此一家,不用点明,最后还是储安平写明白了。他一九三六年六月启程随中国体育代表团赴柏林采访八月举行的第十一届奥运会,随后入爱丁堡大学留学,次年春转伦敦大学学院自修,转年春上即归国。他在一九三六年九月二十二日的行程记录中写道:“这儿(爱丁堡)有一家中国饭店,叫广东饭店。这儿中国学生有三十余人,一大半是华侨。这广东饭店的主客,就是这些华侨以及一部分印度学生和非洲人,英国人也不少。伦敦的中国饭店也是这样,外国人去吃的很多,他们都爱吃中国饭。”可是,需求端因为人数少缺乏推动力,供给端因为饭店少缺乏竞争力,导致这家广东饭店“烧的味儿就远不及伦敦和柏林的中国饭食了,简直差得很远。今天晚饭就在中国饭店吃,有一只我从未吃过的菜,是鸡丁炒波罗蜜,不甜不咸,殊难下口”。(储安平《欧行杂记·英居漫记》,海豚出版社2013年)

需求方的不足,还在于苏格兰人早晚在家吃,午饭才出去吃的饮食习惯,使得广东饭店只有午饭的生意。“学生午饭总是在外面吃”,但供应学生的客饭是“一个先令六个便士与两个先令两种,菜单上的菜差不多都是杂烩之类”,学生又往往点一先令六便士的便宜的那一种,因此,味道自然比储安平所尝的更次。留学生胡韵华说:“说到菜,我真不知如何批评,无论如何总不是真正的中国菜,也许有点广东味儿,可是我尝不出来,因为在中国时我常吃广东菜,而味道又显然不同。不管怎样,总归菜里有酱油,这就是中国菜的证明。”(胡韵华《爱丁堡大学与学生》,《青年月刊》1937年4月第4卷第5期)

一九二四年赵元任、杨步伟初游欧洲,在巴黎探访张奚若,张说:“前天到爱丁堡去结了婚才回来,你们若是早两点钟来,我们还没有回来呢。”(《杂记赵家》,广西师范大学出版社2014年)不知他的结婚酒,是不是摆在广东饭店呢?

爱丁堡留学生的寓舍饮食

爱丁堡的中餐馆乏善可陈,但相对厚道纯朴的苏格兰人提供给留学生们的公寓饮食,尤其是大名鼎鼎的爱丁堡大学的食堂伙食,都甚可观。

欧美的大学,一般都不设学生宿舍,得自觅公寓,安排膳食。时人谓生活程度和伦敦大相仿佛,大约每礼拜膳宿费约需两镑至三镑之谱(明石《爱丁堡大学中国学生生活情况》,《留英学报》1929年第1期)。两三镑的花费能吃到什么东西呢?当时留学爱丁堡的钟作猷提供了一个样本:早餐照例一杯红茶,一杯牛奶,一碟白糖,一片面包,还有一盘咸肉和鸡蛋——咸肉只是二指宽、中指长的咸肉一片,鸡蛋只有鸽蛋大小的一个鸡子。咸肉在下,鸡子在上,铺张起来,似有半盘,再凑上那片薄得不能再薄的面包,看起来实在难以填饱肚子。所以,这个钟学生幽了一默:“多喝杯茶,而且千万要多坐少走,就可以勉强维持到中餐时候。”但是,中餐也不见得好,不过清水一杯,正菜一盘,外加面包牛油。而正菜,不是白薯,便是青豆,不是红萝卜,便是大白菜,间或也来点菠菜、葱、蒜之类,旁边附上三指宽带骨的猪排一片,骨多肉少,绝无例外。英国人重晚餐,晚餐总应该吃好点,然而才不是这样。你想吃好点是一回事,房东肯不肯给好点又是一回事:“除了一盘类似中餐正菜之外,还有一道菜汤可喝,汤里哪样没有?没有专门烹调技术的我,连汤里的菜名还说不清呢!至于适不适口,那是中西口味不同,决不能归咎于房东;而且晚上还有一片面包,半杯牛奶送我上床。”不过钟先生也承认,价廉不能苛求物美:“这样一日四晚仅取三十五先令一礼拜,除非是叫房东当衣服首饰来款待,房客是不应该罗嗦的。”当然还有中国人的嘴刁,因为“同桌的两个美国人和两个英国人却吃得津津有味,仿佛是出席宴会似的。”(钟作猷《爱丁堡的公寓生活》,《人间世》1935年第32期)

不过女生就没有这么艰苦,因为爱丁堡大学还特设了女生宿舍,在一九二九年前后,有一个叫吉林韩的中国女留学生,就住在那儿,其实也只有她一人(明石《爱丁堡大学中国学生生活情况》,《留英学报》1929年第1期)。只可惜小吉没有留下文字,无由窥测女生宿舍生活。好在八年之后,有一个叫胡韵华的姑娘,记得颇为详细。早餐她没怎么记,因为早点时间不长,大家忙着去上课,有时起不来,根本就没吃。“午饭为了便利起见分两次,一次十二点三刻,一次一点二十分。不回来吃午饭,每次有九便士可得。”如此人性的安排,足见出苏格兰人的朴厚。不仅午饭如此,“下午茶也分两次,四点半,五点半。吃的东西只是面包,牛油,果酱,茶”。晚饭最具英国人严谨郑重的特色:“晚饭叫大餐,差不多的人都洗脸换衣服,整整齐齐。吃的东西也比较丰富。”明石说女生宿舍日子过得舒服,从胡韵华的记录看,那可真是,“到晚上十一点钟,谈得倦了,肚子也有了要吃东西的需要,于是就到伙食房去烧咖啡或茶,别的东西房间内都有,像茶杯,匙,糖,牛奶,饼干,蛋糕,总之,什么也不缺乏,自然吃得极痛快”。不仅如此,“星期六与礼拜天特别有好的食物,连茶都讲究,像普通只有面包、牛油,而这两天吃茶时还加了糕饼之类。因了这个,所以每个人房间内都很自然的备有饼干之类的食品,水果也是常有的”。(胡韵华《爱丁堡大学女生宿舍生活》,《青年月刊》1937年4月第4卷第6期)这真是贵族享受!

前引明石一九二九年的文章说前此爱丁堡大学只曾有一个中国女学生,显非。早在一九一六年,后来成为武汉大学名教授的袁昌英就从上海自费留学英国,短暂读了一阵中学后,旋进爱丁堡大学学习英国文学,并于一九二一年毕业获硕士学位,成为第一位在英国获硕士学位的中国女生。可惜没有留下多少记录。值得提起的是,在一九二五年至一九二九年间,还有一个著名的人物美学大师朱光潜,也在爱丁堡大留学。一九二九年毕业后转入伦敦大学,同时又在法国巴黎大学注册听讲。而早在一九二七年,他在暑假游览巴黎时,结识梁宗岱,同上万花楼,开启中餐馆生活的记载(黄建华、赵守仁《梁宗岱》,广东人民出版社2004年)。

牛津剑桥的饮食风范

如果爱丁堡大学住校女生的生活令人艳羡,那牛津、剑桥两所顶级名校则无论男女生的住校生活,均令人起敬。从民国时期的报道看,英国绝大多数高校不提供住宿,只有牛津、剑桥不仅提供住宿,而且“凡为学生(除研究生外),必须住校。校舍虽不敷,轮流居住,至少留居所属之书院一年”,这是因为“寄宿校内,经老师熏陶,与同学切磋,于应对进退之间,学业品性,同受裨益,训练教化之功,为非住宿校外者所能得”。

如果条件不具备,或者不完全具备,又想入住,还得反复央告,才有可能呢。郭子雄(笔名华五)当年就是如此。郭氏生于一九〇六年,卒于一九四七年。一九二九年上海光华大学毕业后,赴英国剑桥大学留学未果,遂游历欧陆,至一九三一年秋始入牛津大学。他在牛津先学了一年政治经济学,然后回国,一九三二年再重返牛津,正式进入新学院(New College),成为该学院第一个中国留学生,一九三五年毕业并获文学学位。郭子雄在《我与牛津》一文中先谈到了牛津的吃,那真是感觉“很威风很享受”:“每晚去学院的饭厅里吃饭,披着一件黑衫,我感到一种殊荣。”作为读者,今日读来,都有一种诗书礼乐之感。吃的席位尚容易获得,住可没那么容易,郭子雄是第二年学年才入住,还是经过了特别的请求,因为“如果一个学生的年龄在二十五岁以下,又是读的大学本科,学院方面一定要他在院里住宿两年,到第三年才能住到外面去。反之,一个学生的年龄在二十五岁以上,又是做的研究生,便不能住进学院里。总算当局对我看得起,特别通融,让我住进去”。但是住的条件可好可好啦:“十月初旬我从瑞士回来,在学院里分得了一份住居的权利,一间小的卧室,一间大的读书室。”竟然是套间!

住尚如此,食且更佳:“英国早餐本来是很丰富,学院里的早餐尤其是丰富,茶,面包,牛油,果酱,牛乳,麦片,鸡蛋,咸肉,全是我所喜欢的东西。午餐很简单,一则因为早餐吃得多,再则下午四点半钟便要喝午茶,所以不能多吃。晚餐大都在学院饭厅里。”可惜华五没有写到最为人称道且承传至今的晚餐的隆重礼仪,不知何故,却写到了向无人提及的学生会餐厅的故事:“学生会的餐厅设立后,我更常去进午餐。最使我感到满足的事,便是学生会开放女禁的提议交付表决时,我投的是反对票,而结果持反对态度的人居然占了胜利。最后,餐厅开放女禁的问题发生,我仍投反对票,初时只许女同学早上来喝咖啡与下午来喝茶,稍后才许她们来吃饭。”(郭子雄《我与牛津》,《宇宙风》1938年第63期)

剑桥的食宿条件也同样的优越:“学生每人占室二间,一为寝室,一为书室,有校役执役。”(费福熊《牛津学校生活》,《生活周刊》1930年第6卷第21期)剑桥好些学院里头,每个学生还有一间小厨房。由于早午餐不甚讲究,可以在膳堂吃,也可以在房间吃,有厨房的剑桥宿舍就方便很多:“在指定时间从膳堂送来一盘或二盘东西。每天早上另外有人送面包和牛乳来;牛油约每星期送来一次。自己可以在小厨房里头烧牛乳,煮鸡蛋等等。”(戴文宝《剑桥学生生活》,《文讯》1942年第3卷第2期)不过牛津几间宿舍合用的宾客室也不赖:“就在宾客室里,学生们每天的四顿饭,倒有三顿饭在这儿吃。午餐真是太简单了,不过是一大片粗面包,一块干酪,一品脱啤酒,但是早餐是很丰富的,当我们一天最有为精神谈话的时候,却正是吃饭的时间,壶已经在火上开了,屋里充满了茶和咖啡的香味,桌子上有肉、鱼、鸡子、火腿,烘好的面包,还有牛津著名的黑色又甜又苦的果子酱。”因其集体的氛围,甚至感觉还更好些:“当学生在运动场回来又冻又累,也许打伤了,就都跑来这儿,喝一碗沸腾的热茶吃些抹牛油的烤饼,大家一点儿不客气,狼吞虎咽地吃那些带牛油和果酱的烘好的面包。然后大家都守着炉子取暖,当屋子里的空气寂寞沉静,那就是大家休息歇着的时候。”([美] Bergen Evans《牛津各大学的生活》,王孔嘉译,《人间世》1935年第40期)

晚饭可重要了。剑桥大多数学院规定:“本科生于学期中每星期须到膳里头吃晚饭五次,研究生三次。厨房外搁着一本簿子,谁那天晚饭不想去吃,该天上午十时之前,可去签一个名字在簿子上头(Signed off),早几天签名也可以。假使不签而缺席,则那顿晚饭的钱得照出,而该星期另外还得出席五次。”如果学生多,膳堂不够用,就得分两次或三次吃饭。比如二十世纪三十年代剑桥的三一学院有学生八百多人,所以得分三批吃饭。第一批学生六时就吃晚饭,第二批七时,第三批八时,教职员则和第三批学生同时吃。吃饭既要如此讲究,吃饭的设施自然也不同凡响。像剑桥各学院膳堂的装饰虽大同小异,但窗户玻璃上要有彩色图案,壁上要挂着该学院历任院长和闻名的校友。堂之一端,地板稍为高一点,在上面的餐桌称曰“高桌”(Hightable),为学院内教员聚餐之用;餐桌都是木头做的,完全不用桌布。高桌上装饰很好,餐具也很讲究,桌上有洋烛和鲜花,椅子也很舒服。学生的餐桌和高桌一样,椅子则简单得多,只有一条长凳,没有靠背的东西。(戴文宝《剑桥学生生活》,《文讯》1942年第3卷第2期)牛津也差不多:“学校饭厅的墙壁,又庄严又美观,挂着许多过去伟人的肖像。”餐具则更讲究:“桌上银器皿和白色桌互相辉映。”([美] Bergen Evans《牛津各大学的生活》,王孔嘉译,《人间世》1935年第40期)

在牛津和剑桥,等到正式入席就餐,那象征和教育意味也就臻于高潮:吃饭时必须穿着专门的制服,侍役也不例外。入席次第也很讲究:“饭钟一鸣,学生先进膳堂,随便选个地方坐下。堂中已经有几位穿大礼服的侍者站在那边。学生都进来之后,教员才从另外一个门鱼贯进来,领队的是院长,如院长不在,则由资格最老的教员领队。教员一进门,全体学生都站起来。跟着教员进来的是侍者的主管。教员朝着学生站着。站定后,主管用手敲一个挂在高桌旁边的锣,锣声响后,一位学生就上前来,站在高桌旁边读一篇拉丁文的祝谢文(Grace)。读完之后,大家才坐下来吃饭。祝谢文老用那一篇,几百年不变。拉丁文是剑桥和牛津两大学的官话,祝谢文由领取学院奖学金的学生轮流尽义务。若该晚应读祝谢文的学生忽然因事不能出席,则由教员中一人代读。”(戴文宝《剑桥学生生活》,《文讯》1942年第3卷第2期)似乎是为了宣示,牛津来访者也可参加进膳,不过应先向厨房说明得其允许而将该笔饭钱算在那学生的账上后才可以;当然来访者不必穿制服。如果你认为这未免繁文缛节,在英国人看来,那可不算:“这种都是数百年传下来的习惯,陈陈相袭,别具风格。比较那个伦敦的依登贵属学校,十一二岁的贵属子弟都穿了大礼服上课吃饭,的确随便得多了。”(仓圣《牛津学校生活琐谈》,《人言周刊》1935年第2卷合订本第36期)

至于具体的吃,按广东话说,颇有点有声势没实际的味道:“普通的饭都是一汤、一鱼、一肉菜、一甜点心,有时候鱼用点的东西代替。每星期吃鸡两次。学生每顿饭,差不多要付三先令。高桌上菜好一点,也做得好看一点,要喝酒也有酒喝。学生们也可以叫侍者送酒来喝,先记账,以后一起付钱。很少有人喝一杯以上的,所以不会有喝醉酒的事情。学生们饭都吃得很快,本科生于一刻钟之内已经出去过半了,研究生继之而出,教员总是最慢离开。”不过“教员在学院膳堂里头吃饭和喝酒都不要钱,为的是要鼓舞他们常到学院来吃晚饭。按从前剑桥和牛津两大学和僧院一样,教员都不结婚。这种已经慢慢地消灭。现在没有家眷的,则仅偶然来之”。(戴文宝《剑桥学生生活》,《文讯》1942年第3卷第2期)

牛津还有一个特出的习惯——喝茶:“我请你,你请我,先生请学生,几乎每天有约会。在茶会里你可以遇见许多有趣的人,谈论到许多有趣的问题,时间亦不白费。抽烟斗也是教育的一部分,许多伟大的思想都是从烟气缭绕中产生。”(郭子雄《牛津大学的学生生活》,《独立评论》1935年第183期)

牛津剑桥的这种饮食风范,今人依然可见。史学家熊月之教授一九九五年(时为上海社科院历史所副所长)应邀访问牛津大学,对此深有感触,笔之于书:

英国很讲究维护传统,牛津、剑桥更为突出。教师吃饭制度是很典型的一种。在这两所大学,凡是学院的教师、职员,都免费供膳,一日三餐,一年到头,放假也有饭吃,吃了不用记账,因为食堂卖饭的人都认识这些人。不去吃,也不退钱。这是几百年来的老传统。因为在中世纪时,学院里的人多是修士,是教会的人,不结婚,以院为家,吃住都由学院包下了。学院吃饭时,特别是正餐,通常是晚饭,有一整套的礼仪。教师、学生虽然在同一餐厅就餐,但学生坐的是低台子,教师坐的是高台子。教师不到,学生不能先吃。通常,学生已经坐好,教师才姗姗来迟。身着教授服,一种黑颜色的像披风一样的袍子,袖管中间开一只洞,两只手伸出来,长长的袖子拖在下面,很有点像中国戏剧舞台上的长袖,怪里怪气的。教师就位以后,照例有一人,高悬铜铃,摇晃一阵,意思是要大家安静下来。然后有一人,手拿一本《圣经》,念上一段,一定是拉丁文的,这才开始吃饭。餐罢照例又有一人,念一段经文。教师在饭前,先在一个地方喝酒,为饭前酒。吃饭以后,再到一个地方喝酒,为饭后酒。如此这般,酒—饭—酒,至少得费两三个小时。这种礼仪,几百年来一直如此。我有幸作为客人在学院食堂进餐几次。有一回出于好奇,我带了照相机,准备拍下这奇异的一幕,后来被英国朋友劝止了,说是这样做,他们会觉得你很奇怪。(《牛津学术访问杂记[1993.9-12]》,载《近代中国》第五辑,上海社会科学院出版社1995年)

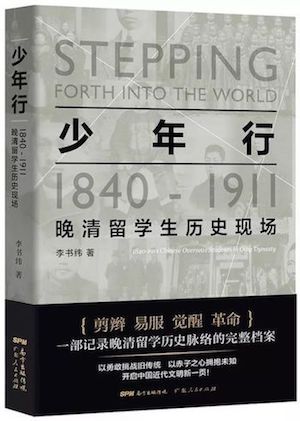

学生与教授同席就餐,以聆教诲,以沐教风,也不止于牛津和剑桥,比较而言,向被视为培养法律贵族摇篮的伦敦林肯法学院,更为讲究。开留英先河的外交家伍廷芳,正就读该校,并成为中国近代第一个法学博士学位获得者。他的内弟何启和儿子伍朝枢后来也留学于此,只是其子因为没有完成校方的进餐次数,未能获得大律师资格,因为学校规定,学生在学院必须住校攻读三年,并在学院餐厅吃完规定次数的晚餐,方可毕业——来这里出席晚餐的,可都是伦敦法律界的名流,通过就餐进入学术交流圈,尤其是获得书本之外的法律实务知识,殊为难得,也是校方的一番良苦用心。(李书纬《少年行:晚清留学生历史现场》,广东人民出版社2016年)

李书纬 著

广东人民出版社2016年版

当然,英伦这种大学饮食风范,也不止于伦敦。侯馥兴听他父亲侯仁之说起当年(1946-1949)在利物浦大学攻读博士学位时,由于“大学餐厅有传统,纪律严格,师生分开就座,学生们排队进入餐厅坐好后,舍监才领着穿黑袍的教授们进入餐厅,在前面高台‘Hightable’就餐,全体起立祈祷后开始用餐”,而侯先生在国内已先后在燕京大学、天津工商学院任教多年,校方很客气地安排他到“高桌”,可是他自认在这里的身份是学生(虽然是个特殊的学生),要求回到普通餐台,还是经过反复请求才获准,更可见饮食礼仪上的师道尊严。(侯馥兴《不曾远离的北平》,《中华读书报》2017年3月1日第18版)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

来源:书城杂志

原标题:周松芳:英伦饮食大学风

评论