我读中学的时候上过一堂家政课,这是我活到现在唯一一次接触缝纫。不过,当时我们没有学着缝一些实用的东西,比如说枕头和衬衫什么的,我们的任务是缝制一只怪物——这是一团引发不适的东西,胡乱镶满了扣子和碎布,要尽可能看起来让人毛骨悚然。我的杰作看起来更像一个杀马特少年——毛绒绒的紫色布料松垮地挂在一块厚厚的棉布板上,它的刘海稀疏,撩开来能看到底下的好多只眼睛。这是它唯一有点吓人的地方。它看起来太蠢了。

读索菲娅和戴尔的《怪物肖像》(Monster Portraits)时,我想到了自己的怪物。“怪物把本不该在一起的东西合并了起来,”索菲娅在书中写道,“要创造一个怪物,就要收集许多尸体残骸,然后把他们缝到一起。”

从初中开始,我对怪物的理解慢慢加深了。以前设计的那个愚蠢可笑的玩偶,现在看来,有了几分可敬、复杂甚至痛心。从玛丽·雪莱1818年的《弗兰肯斯坦》到埃米尔·费里斯(Emil Ferris)2017年的喜剧作品《我的挚爱是怪物》(My Favorite Thing Is Monsters),怪物改变了我看待女性主义的态度。随着我的生活轨迹一点点前进,年轻人把碎片一点点缝合,拼凑出自己的个人身份认同,这也引起了我的共鸣。

《怪物肖像》给这种身份的拼凑增添了惊人的重量,它挖掘了“他者”的概念,特别是两个种族之中的他者,具体指的就是作为他者的1980年代的索马里裔美国公民。萨玛塔两姐弟,索菲娅和戴尔,两人在混合了散文诗和插画的自传中互相交流。索菲娅在此之前写过两本小说,《奥兰德亚的陌生人》(A Stranger in Olondria)、《飞速的历史》(The Winged History),还有短篇小说集《柔软》(Tender),她的短篇小说集《失败者才看赛尔克的故事》(Selkie Stories Are For Losers)在2014年获雨果奖和星云奖提名。索菲娅承担了这本书的叙事任务,故事囊括了欧洲、美国和索马里的文学和民俗传统。她的弟弟戴尔是一位刺青艺术家,他创造了精致撩人的怪物“画像”,穿插在文章中。结果非比寻常,读者能够从书中栩栩如生、如梦似幻的现实中感受到索马里裔美国人的文化。

总的来说,《怪物肖像》没有遵循既定的路子。这本书由玫瑰金属出版社(Rose Metal Press)出版,该出版社致力于打造各种流派的作品,风格独树一帜。这本书的目标受众是旅行者,索菲娅在一次采访中说,它是“一个辟邪护身符”。另外,它薄薄一本,大小合适,刚好能放进汽车仪表板上的贮物箱中。我就把这本书放在车上,旅途中随时可以阅读。

萨玛塔姊弟打算通过怪物来讲述他们的生活,“就像埃及人通过司阴府之神俄塞里斯的神话来辨别时间一样。”索菲娅拥有非洲语言和阿拉伯文学博士学位,曾经在苏丹和埃及生活、教学,她运用古代非洲的讲故事方式,信手拈来,将流行文化和学术文献交织在这本自传里。他们旅程的种种细节在不同的心理空间之间飘进飘出,其中有内省时刻、青春期焦虑和自我贬低的时期。她开玩笑说:“我们都在以自己的方式失败着。”

贯穿全书,索菲娅都在探讨跨越国界、种族,形成身份认同的困难和民族性的模棱两可,这也给她的写作打开了空间。“如果你能勇敢面对跨越国境时的种种羞辱,那里的士兵可能会在你身上留下签证印章一样的淤青;如果你能咽下火车上的烟雾,还能在肺里腾出空间来呼吸,那么你就能来参加平面设计师的婚礼了。”这本书把这些签证盖章模样的淤青描绘成一个英雄移民之路的荣誉奖章。

书中关于这种荣誉的讲述不断变调,在怪物探秘和姐弟两人的日常生活、两人共同成长的经历之间来回切换。在书的结尾有大量的引用,也吸引了读者进一步研究,就像是思想的兔子洞一样深不可测。这样一来,这本书其实并没有真正的结局。

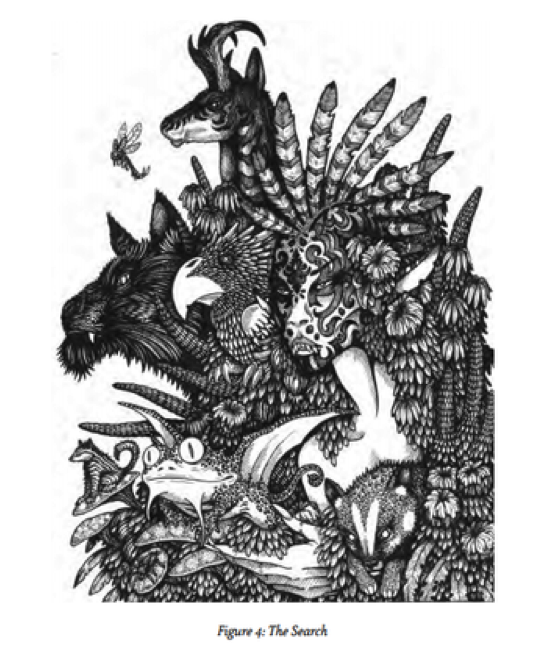

在《怪物肖像》中,索菲娅展示了她自己的研究过程。在题为“研究”的一章中,她反复推敲了Google学术对“怪物”这个词的搜索结果。其中包括“文化杂糅的限制”和“东西方的怪异杂交”这样的字眼。她将这些定义和戴尔的动植物群像画配对起来,画中的动植物看向同一个方向,像是在寻找什么,仿佛要眺望另一个半球。

索菲娅解释了“怪物的身体是为别人所拥有,被别人所维持”的一系列概念:“怪物总是属于他人的。”她通过自己的故事,从另一个角度进行了分析。有一次,一个白人觉得自己有权摸她的黑发,她说,“一个年长的白人女性在公园里接近我,说‘你的头发一定是自然卷吧,你是哪国人?’她伸出手要摸我的头发,但我往后退了。她吓了一跳,感觉很受伤。这个怪物毁掉了一切天真和情感。”在公园的这一刻,索菲娅的样貌和她的种族身份紧密联系起来了,也为她探究自己身份的交叉性提供了例子。她着重介绍了索马里的身份,“在出现语言来描述我们之前,在人口普查出现‘其他’一栏前,在战争以前。”然而具体指的是哪场战争呢?这场战争指的是1980年代开始的索马里内战,直到今天,它都贯穿在萨玛塔姐弟的生命中,而索菲娅指的普查便一定是发生在美国了。

《怪物肖像》质问,为什么人的一些生理特征要被贴上“不寻常”的标签。索菲娅援引了克拉丽斯·利斯佩克托(Clarice Lispector)的话,她对这本书中非洲女性的身份界定有不小影响,特别是《星辰时刻》(The Hour of the Star)中玛卡贝娅(Macabéa)的一语双关:“我是个怪物吗?难道说怪物的意思就是人类?”索菲娅把自己看作是“来自萨拉·巴特曼的部落”的人。萨拉是一个南非女人,十九世纪的白人至上主义者觉得她的身体具有异国风味,于是把她掳到英国和法国展出,试尽虐待,还叫她“霍屯督维纳斯”(“霍屯督”是欧洲白种人对非洲黑人的蔑称)。索菲娅还引用了凯西·阿克(Kathy Acker)1984年的元小说《高中血与胆》(Blood and Guts in High School),来帮助她研究女性身体和性存在:“按照非唯物主义的理念生活的女人是反社会的野生怪物,她们对这一点越是公开,就越不招人待见。”

《怪物肖像》十分尊重那些肖像的怪诞样子,并且告诉读者,他们是如何设计这种荒唐古怪来引发人们反应的。有时候它会招来人们的嫌恶和恶心,有时候则会挑起兴致。索菲娅提到,在1980年代,“有许多关于埃塞俄比亚饥荒儿童的照片。他们有着长长的手指,脑袋像吹制的玻璃一样脆弱。”她认为,这些照片的初衷是引发人们的同情,它们也确实达到了目的,不过是以一种哗众取宠的方式。索菲娅追忆说:“《天下一家》(We Are the World),这是一首多糟糕的歌啊!”她指的不仅仅是群星混杂在一起的声音,还有歌曲中传达的1980年代全球资本主义政治容易造成的误导。

萨玛塔姐弟指出,“丑恶”(monstrous)和“怪物”(monster)是两码事,而丑恶往往会被施加到“怪物”身上:“在‘怪物’蛰伏的时候,‘丑恶’会悄悄来临。”所以说,怪物不是恐惧和绝望的始作俑者,而是歧视和暴力的受害者。怪物般的丑陋行径是剥夺和丧失的结果:怪物往往不是缺乏潜力的人,他们缺少的只是机会。

和那些埃塞俄比亚饥荒照片中的人一样,“怪物”也是那些“非怪物”为了自己的利益而进行剥削的对象。今天的旅游者入侵发展中国家,无缘无故地在儿童收养中心或是杂货店拍下照片。索菲娅用相反的视角,改变了看待这些“怪物”的方式。他们让读者开始思考:“我是不是怪物呢?”

(翻译:马昕)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

评论