芭芭拉·艾伦瑞克(Barbara Ehrenreich)是美国文化中一个独特的符号。她是个耀眼的激进分子,但并不是自由主义者,不是名人,也不是反动分子。她以社会主义女权主义为中心进行写作,参与社会运动,给自己找准了职业生涯,并且获得了不小成就。在上世纪六十年代美国新左派运动失败后,她打开了一扇新的窗口。自七十年代中期开始,她全身心投入了对身边专业的中产阶级朋友们的严苛审视中,研究他们的“自我涉入”心理(Self-involvement),从《害怕坠落》(Fear of Falling)和《我在底层的生活》(Nickel and Dimed)中他们的自恋心态和优越感,到《失控的正向思考》中无处安放的信仰。她一遍又一遍地批评着这些中产所创造的世界,以及他们所留下的遗产。也就是说,芭芭拉既是婴儿潮这代人的热情支持着,也是他们的反对者。

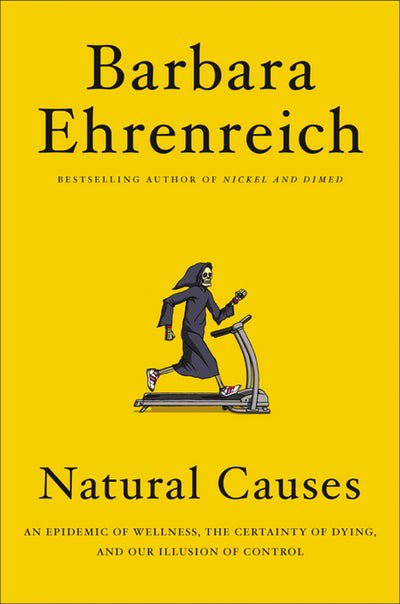

乍看起来,艾伦瑞克的新书《自然因素》(Natural Causes)是对养生文化和其背后体制的讨伐。但她在书中欣然拥抱生命的终结,让她的观点又显得与众不同。“你可以选择将死亡和辞职作对比,然后心生苦涩,想方设法推迟死亡的到来,”艾伦瑞克在书的开头这么写道,“或者你也可以更加现实一点,将生命看作永恒的个体不存在状态下短暂的一段空隙,并且好好利用这段时间,仔细观察身边这个鲜活的、时时刻刻能给人带来惊喜的世界,和它产生互动。”她可爱地耸耸肩,说自己已经“年纪够大了,可以面对死亡了”,并且在自己的讣告上草草写上一句“自然因素”。

艾伦瑞克不仅欣然端详着自己的死之将至,对她那一代人的逐渐逝去也没有愠色。婴儿潮一代已经上了年纪,他们不愿接受死亡。艾伦瑞克认为,他们这种不服老的心态已经成了美国文化的核心组成部分,并催生出一个庞大的产业及工业生态系统,抓住机会将这种文化变现,助长整个产业的蓬勃发展。在整整十二章中,艾伦瑞克展开探讨了当下的医疗健康体制、老龄文化和“正念(mindfulness)”的概念,以及身体自身的内部运转。在她看来,那些犬儒主义、利己主义的专业人士一口一个所谓“健康”,在他们的撺掇下,控制身体俨然成了人们的一种癖好。艾伦瑞克并不反对合理的日常保健活动,但她发现,人们的自我保养已经成了一种强迫式的、泛滥的必选项:他们要经历一连串永无止尽的健康检查,药物买了一瓶又一瓶,还要常常健身,运动量时常甚至远远超过维持生计的需求,成了人们生活的意义。很显然,在这股养生热中,必然有人坐收渔利。

尽管数不清的时评文章都在责难千禧一代对健康的“自我护理”文化,批评者认为,80、90后这一代的年轻人脆弱、信仰消费主义,而且容易陷入迷茫和困惑。然而艾伦瑞克把这些标签重新抛回到了老一辈的美国人身上。现代人普遍认为,人类能够控制自己生理的运行秩序和体态,能调解自己的精神生活,艾伦瑞克在书中反驳了这一观点,同时进一步解剖了人们这么做的动机。“能动能力(Agency)只是集中在人类、信奉的神明,或是我们喜爱的动物身上”,她在书中写道,“它散布在宇宙的各个角落,即便是你能想象到的最微小的粒子,都是由能动作用的。”也就是说,我们并不完全是自己的主人。

一直以来,艾伦瑞克都想要和专业的健康咨询师聊一聊。艾伦瑞克出生于1941年,在七十年代,当时美国女性争取独立、认识自己的身体、掌控自己的身体,这场妇女健康运动对她的政治观点和心智思想都有塑造作用。女性在努力争取权利的同时,面对的是男性专家,他们自视甚高,对这场运动采取敌对态度。比如无痛分娩法主张调整呼吸和放松,而不是在分娩和接生过程中给产妇打麻醉药,这一方法却遭到了医生们的反对;对当时妇女进行宫颈自我检查的倡议,他们也暴跳如雷,警告人们未经消毒的窥镜检查是危害健康的。艾伦瑞克在书中引用了女权主义作家伦·法兰克福(Ellen Frankfort)对此的尖锐驳斥:“当然,任何东西在进入阴道之前都得先煮上十分钟来灭菌处理。”

用艾伦瑞克自己的话来说,他是在怀上第一个孩子的时候意识到自己是个女权主义者的。当时她向医生咨询自己身体肿胀的问题,医生却回答说:“这么一个好姑娘是从哪学会说这种话的?”西尔维娅·弗德雷西(Silvia Federici)的《卡利班和女巫》(Caliban and the Witch)今天深受人们喜爱,梳理了现代美国的猎巫行动政策。而在这本书出版的几十年前,艾伦瑞克就和迪尔德丽合著了《女巫,助产士和护士:女性治疗史》(Witches, Midwives, and Nurses)一书,追溯了女性医疗知识的传统,以及历史上男性对此无止尽的攻击,并以现代医疗机构中的权力关系将全书推向高潮。这本书出乎意料地红极一时,两人趁热打铁,出版了下一本书《为了她好:两个世纪以来专家给女性的建议》(For Her Own Good: Two Centuries of the Experts' Advice to Women)。不难看出,艾伦瑞克对医生说“不”,并且乐此不疲。

《自然因素》开篇便讲述了她拒绝一系列医疗干预的决定。现在的艾伦瑞克已经七十多岁了,她熬过了乳腺癌,但“在最后的几年中”,艾伦瑞克在书中写道,她自己“对于什么癌症筛查、年度体检和子宫颈抹片检查等许多类似的医疗手段,已经不抱希望了。虽然这是每一个有健康保险的、对自己负责的人的标配”。接下来,她描述了在经历了一次糟糕的就医体验后自己下定这个决心的经历。她的主治医师说服她进行了一次骨骼扫描,这时她被确诊为骨质减少——艾伦瑞尔解释道,“要不是我后来发现,这个问题在35岁以上的女性中间普遍存在,它可能还是会让我担忧的。”骨科药物的制造厂商极力推销骨骼扫描,殊不知自己生产的药物就是骨质减少的罪魁祸首。后来,在乳腺X光造影上,她又拿到了假阳性的检查结果,便决定再也不会去检查了。

艾伦瑞克本来没有任何睡眠呼吸中止症的症状,连一点迹象都没有,但牙医建议她去做个检测,“这样一来,她就能给我兜售她的治疗手段了:一个头骨形状的吓人面具。它说不准真能预防睡眠呼吸中止症,但也掐断了一切性行为的苗头。”这么一想,她觉得在睡眠中猝死的可能性也不是不能容忍了。艾伦瑞克还推掉了结肠镜检查,她很确信,在结肠癌夺取她的生命以前,其他东西也能让她丧命。因为她的医生暂停了日常的医疗工作,反倒向她提供“礼宾保健”——一种价格昂贵、检查频繁、强度升级的养生法,艾伦瑞克于是炒掉了自己的医生。

艾伦瑞克自己就是生物学硕士,她并不反对科学医疗。但她对病患-医生之间的互动和权力动态关系,以及这种动态关系对病人的决定造成的影响保持警觉。病人有时候会接受一些对自己病情根本没什么帮助的治疗,只是因为现在医患关系不对等,医生手里掌握了太大的权力。艾伦瑞克还详细引用了1956年一篇题为“加利美阿人(后改为美国人)的身体仪式”的文章,描述了一个民族志学者眼中的美国医院:

“在圣殿里,几乎没几个祈求者(病人)的身体状态能支持他们做些什么,他们只能躺在硬板床上。不适和折磨就是这些祈求者的日常仪式,比如“口腔之神”(牙医)的仪式。女神官们每个清晨叫醒自己所照顾的人,让他们在痛苦之床上打滚,同时施之以净礼,在这项正式仪式中,女助手们都受过良好训练。有时候,他们会把魔杖伸到祈求者的口中,或是强迫他进食一些可能会促进痊愈的食物。这些医务人员还时不时来到他们的主顾跟前,用施了魔法的针扎入他们的血肉之中。”

剥去西方医疗的权力,文章中描述的这些疗法听起来简直是残忍的典制仪式。文章继续写道,“尽管这圣殿里的仪式并不一定有治愈作用,甚至可能会让新教徒丧命,人们对这些医务人员的信仰却丝毫没有减少。”

讽刺的是,艾伦瑞克指出,她并不反对实证主义。一直以来,医生们都坚决反对所谓“循证医学”——他们在现有的最好的临床研究依据基础上做出医疗决策,而不是自由裁量、对症下药。许多病人已经习惯了这种医疗体制,担心任何没有经过反复临床检验或是掺杂过多医生个人干预的疗法,都会给他们带来风险。“美国卡罗莱纳州伯灵顿的一位内科医生说,他曾经告诉一位72岁的病人,在她的年度体检项目中,许多项目都是不必要的。这位老太太便给当地媒体写了一封信,称赞这位医生是‘公费医疗制度’的楷模。”医生和医院正是利用了病人的这些期待,推高了治疗要求和价格。而病人呢,则因为担忧自己的健康,也全盘接受了医院的治疗。

美国人欣然接受这些治疗的心态,正顺应了当下这种努力提升自我的养生文化。艾伦瑞克在这里摇身一变,成了一个积习成癖的健身迷,跳入七十年代兴起的身体锻炼浪潮中。她见证了锻炼文化的升温,这既是当代女性继续重申对自己身体主权的一部分,也是女性焦点转变的一个例子。当时艾伦瑞克这一代女性大多从公共视域撤退,回到个人主义上来。“对于这世上的许多痛苦和不公,我也许无能为力,一个人的力量太渺小了,一时间不可能办到。但起码我可以通过推蹬机来增加腿部肌肉,在几个星期里就增重二十多斤。”艾伦瑞克继续写道:“健身房对我来说,一度显得十分陌生、令人生畏,因为这是为数不多的几个我能掌控的地方之一。”锻炼对她来说曾经只是一种安慰,但很快就摇身一变成了一个嘉奖,成了一种身份的象征,一种缺乏目的的中产阶级炫耀性的消费;后来,则慢慢承担了自律的功能。健身文化从一定程度上“给超重判处了难以接受的惩罚”。

一旦和比赛扯上了关系,身体锻炼就越来越接近于苦力劳动了:人们计算运动量、测定运动时间,而且雇主和保险人也会给予人们物质上的激励。像任何一种被异化的劳动一样,健身导致了思维和身体的分离,并且加剧了这种趋势。事实上,健身文化让我们的意识暴力对抗自己的身体。总有人告诉艾伦瑞克要参加什么“地狱式训练”,撺掇她去加入一个“战神模式的锻炼计划”来开发自“爆发力”,她不胜其烦。她想到了一个家用健身机器广告中的一句话:“嘘,请默哀一会儿,因为我的身体并不知道它将要面对的是什么。”出于某种原因,健身已经成为了一种殊死搏斗。2015年被曝谋杀女友的“刀锋战士奥斯卡·皮斯托利斯(Oscar Pistorius)在背上纹了这样一句话:“我打败了自己的身体,让它成为我的奴隶/完全听我差遣。”

健身文化要求我们对身体严格要求,正念文化则在思维领域给大脑活动划定了条条框框。正念专家的基本假设是,随着年龄增长,我们的注意力逐渐分散,心智能力也逐渐衰退,隐藏起来。于是我们就需要重新把它请回中心位置。“正念”这个概念认为,通过自律和修炼,我们是有可能重拾内心的宁静、集中注意力的。这种精神修炼往往披着佛教中冥想的外衣,在任意一台手机上都能下载这种应用,进行训练。更有甚之,也许你的雇主就能承担起这个责任,越来越频繁地提供这类服务。比如说,谷歌的团队中一直保留一个“激励主管”的职位,负责团队的“思维健康”;而Adobe的“呼吸计划”项目则让员工们每天匀出15分钟来“为自己充电”。这样就把个人努力和神秘主义的希望结合了起来——只要付出足够多的心思,就能让你的思绪回到正常的状态。

艾伦瑞尔总结道:“在思维-身体的二元性中,希望和目标无论哪个能够胜出,其中蕴含的假设都是,通过让身体和思维合力运作,它们便能够像一个自动调节的机器一样完美配合。”照这样看,自我就有一个像钟表的发条一样精准的运行机制,它经由自然选择调整成了理想状态,而且只靠果汁断食法、冥想、CrossFit健身训练诸如此类的养生法就能维持运转。我们不断地监测自己的身体数据,希望身体永远不会衰竭。和健身文化一样,养生文化也是一种炫耀式消费。经济实力雄厚的人才有资源去维持那个“完整的自己”的幻象,才能保养自己、对自己负责,因此才配得上自己的社会地位。反之亦然,那些吸烟的人(也就是穷人),或是不吃对自己身体好的东西的人(还是穷人),还有不怎么锻炼的人(依然是穷人),本身就是失败者,寿命或身体出了毛病,也只能怪自己活该。

当然,人类是不可能做到这样控制自己的身体的。事实上,对艾伦瑞克来说,身体甚至不是一个简单的“事物”,而是一个连续的、矛盾的过程。她的学术研究领域是免疫学,这门学科本质上就是关于“自我”和“异物”的军事隐喻:免疫系统保卫家园,抵抗入侵者。那么我们到底要怎么看细胞内抗体之间的日常攻击呢?这一点可以从一些显而易见的例子中看出来,比如说癌症和自身免疫系统紊乱。但艾伦瑞克指出,即便是像月经这样再平常不过的东西,也是母体和胚胎之间对于资源自适应的斗争,是“人类子宫内膜和胚胎-胎盘结合体的之间的一场军备竞赛”。像霍布斯的《利维坦》卷头插画描绘的那样,人类的身体只不过是裹上了一层统一体的表象,它是由“许多个微小的自我”组成的。就此而论,我们的身体里没有一个特定的国王能发号施令。

《自然因素》后几章引人入胜,甚至有些古怪新奇。艾伦瑞克论证了细胞的能动性和它们心中的其他“小九九”。我们体内能够摧毁病原体的免疫细胞巨噬细胞,同时也能帮助癌细胞在体内扩散,很可能会导致严重的炎症性疾病。她认为,巨噬细胞的这些动作很可能就是衰老的背后推手,而且它们可以说是自发地作出这样的决定的。所谓的“免疫自我”是一种生活在人类体内的有实体的幽灵,它们时而和其他细胞合作,时而追求自己的小事业。

这种能动性到处都是,“从细胞到分子,从分子到原子再到亚原子粒子,直到分解到量子级别以前,粒子的自发性和能动性徒增不减。”艾伦瑞尔的意思并不是巨噬细胞或是其他的什么粒子也有意识,而是说它们可以自主发起行动,无法预测、不受调控。人类意识可以窥见这种自主性,但尚不能掌握全貌。其实,在笛卡尔单一分解、局部关注、精神世界与机械世界的“机器理论”框架之下,我们的“意识”本身就是一个狂妄的空想,在资产阶级的兴起过程中误打误撞进入了我们的生活。“思维的过程还包括了不同神经元运动之间的合纵连横和排斥冲突。有些神经元运动能和其他神经元统一步调、互相增益,另一些则相互抵消,而且不是所有神经元都有益于我们身体健康的。”

艾伦瑞克给我们展示了一个物理界和生物界的非机械愿景,而我们在现代社会中,忙于测量和探知自然,忙于管理和开发自然,已经丢了这种愿景。她对于大自然的描述可能有时候显得阴冷晦暗,艾伦瑞克自己也明白这一点,她常常取笑一些读者,说他们把死亡看作是冗长枯燥的“尘归尘、土归土”的过程。“尸体中的钙慢慢渗透到肌肉里,肌肉变得僵硬起来,像是被精雕细琢过……我们曾经用各种补品和事物滋养的器官,也抛下了指派给自己的任务。心脏停止跳动的几分钟后,我们通过正念修炼驯化过的大脑也开始不听使唤了。”很快,你的大脑开始溶解,“脑浆从耳朵里渗出,或是从口腔汩汩涌出。”一个独立自主思考的大脑就这样到此为止了。

艾伦瑞克的小宇宙充满了生活气息,她的世界是温暖的。在生命的最后几年,她想要好好过,而不是在诊所、健身房或是温泉疗养院里与世隔绝。对今天的老年人来说,“生存的代价就是无尽地辛劳”,他们要健身,还得一次又一次去看医生、不能享受美食,直到死去的那天。她对此一点都不感冒。虽然运动强度没有以前那么大,但艾伦瑞克依然坚持锻炼。她每天都会拉伸筋骨,有些动作甚至“称得上是瑜伽”。“除此之外,我基本就是想吃什么吃什么,放纵自己的坏习惯,从黄油到红酒,我一样不放过。人生苦短,不如享受当下,一旦放弃了这些东西,人生就太漫长了。”

在《自然因素》一书中,艾伦瑞克没怎么提到自己的政治立场,但这深深影响了她观点的形成。至少从七十年代中期以来,她就一直在与同龄人探讨如何选择生活方式,喋喋不休,但是备受挫败。在她看来,新左派没有认识到,六七十年代它们和工人阶级之间的鸿沟无法弥合的原因,其实是它们自己的职业和阶层出身、身份地位焦虑和文化上自命不凡的态度。正是这种隔阂给新右派打开了政治缺口,把里根推上了总统的位置,并且刺激了往后数十年中,不断螺旋上升的不平等问题、卷土重来的种族主义以及女性主义所受到的强烈冲击。

[美]芭芭拉·艾伦瑞克 著 林家瑄 译

北京联合出版公司·后浪出版公司 2014年8月

无论是从历史还是阶级体系的角度来看,她那一代人都无法抽离出来,站在一个足够远的地方审视自己,这也是她一些畅销作品的主题——在《害怕坠落》中,艾伦瑞克就探讨了中产阶级的安全感缺失;《我在底层的生活》则揭露了低收入人群面临的窘境。从某种程度上来看,这就是过去她所有作品的中心内容。在《自然因素》的最后几页,艾伦瑞克再现了她和朋友们关于死亡的对话情景。在人生的最后一幕,她试着说服对方,让他们承认,世界不是围绕他们转的。她说,其实他们可以平静地离开这个世界,没有什么暴风骤雨:

两年前,我和朋友们聚在一起,围着桌子坐在阴凉的后院里,我们的年纪也大了,该谈谈死亡了。大多数人说,他们并不害怕死亡,怕的只是与之相伴的痛苦。我想方设法向他们保证,非医疗死亡可以最大限度地减少甚至杜绝死亡之痛。我们不需要冒这个险,干预自己的身体健康,只为延长那几个小时或者几天的寿命。

她永恒不变地一个立场就是:要让她这一代人、她这个阶级的人,从更多视角看问题。

尽管艾伦瑞尔投入了这么多的努力,她所传达的激进信息并没有在目标受众中如愿产生更大的共鸣。与此同时,在未来一年里,她还将着手建立一种能培育不同视野的机制。2012年,她创立了“经济困难报告计划”,这项计划旨在支持记者报道社会上的不平等现象,背后有基金会的支持。不平等问题的威胁和中产阶级激进分子的社会责任一直挂在艾伦瑞尔的心头,直到2017年,她都是美国民主社会主义者的名誉主席——这是一个为千禧一代危难穷苦工人重建的基金组织。她不会放弃。她在书中写道:“要么死在一个没有生气的世界里,打个比方,把人的尸骨扔到沙漠里风干,能照耀它的只有奄奄一息的星辰;要么死在一个真实的世界,这里满溢着生机,世间万物的能动性比人类自己还强,最后,在这个世界里有无限的可能。”

在生命的长河中,就算观点得不到肯定,也要一直如此谦逊和乐观地记录其观察结果,实在需要特殊的勇气。芭芭拉·艾伦瑞尔不去冥想,她不相信所谓完整的自我或者是连贯的意识,也不相信人的精神能控制物质。她认为,世间万物时时刻刻都在溶解和重铸,但与之相反的是,她自己并不是个反复无常的人——据我所知,她从没有改变过自己的想法,没有迷失过道路,甚至不曾疲惫过。艾伦瑞尔的个人经历和《自然因素》这本书的内容都给人们上了一课:坚持个人政治立场、维护社会团结,就是最好的自我保养——从根本上说,就是要以一种谦逊的、集体主义的方式生活在这个世界上。

(翻译:马昕)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

来源:新共和

原标题:Mind Control:Barbara Ehrenreich’s radical critique of wellness and self-improvement

最新更新时间:06/05 20:42

评论