在2010年的电影《社交网络》里,有一幕明显是受《公民凯恩》(奥森·威尔斯1940年的经典传记电影——译注)启发,杰西·艾森伯格(Jesse Eisenberg)饰演的扎克伯格一遍又一遍地刷新他的脸书页面,可怜兮兮地希望被电影开头鄙视他的前女友加为好友。这一幕并不真实:前女友的角色是编剧艾伦·索金(Aaron Sorkin)虚构的,扎克伯格也并非没有朋友。没有什么比这更不靠谱了,实际上直到最近,硅谷都是美国人心目中第二信任的地方或团体,仅次于军队。

此前有很多人喜爱小扎,我们不应该责怪硅谷,而应责备被硅谷颠覆的一个行业,即好莱坞。这些年里,我们从索金的电影或者电视剧《硅谷》等影视作品中学到的是,技术精英们的最大原罪不是对民主和法律的漠视,而是社交上的愚笨,后者容易原谅得多。小扎这样的技术精英被描画成公民凯恩,而非“老大哥”(即乔治·奥威尔小说《1984》里的一个人物——译注)。我们任由技术精英在寻求改变世界的路上发家致富又待人刻薄,只要他们比我们看起来还要孤立、没头没脑、穿着邋遢、工作不稳定。我们关注着这些技术宅,却忽视了我们正被改造成他们的人偶:搭乘优步的所谓“创业者”,勉强维系自我的人。直到现在,很多人仍然认为我们和他们一样,除了没钱、没影响力、没有“向前一步”的行动(lean in,借用脸书的首席运营官谢丽尔·桑德伯格的书《向前一步》————译注)。

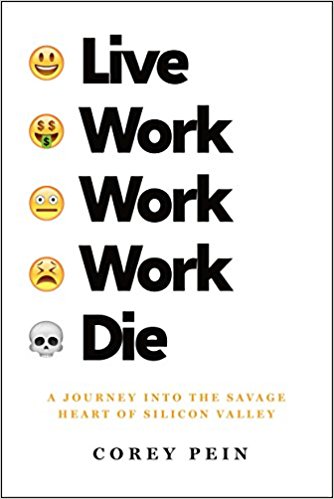

但是因为有了安兰德·吉利哈拉德(Anand Giridharadas)的 《赢家通吃》(Winner Takes All)、诺姆·科恩(Noam Cohen)的《万事通》(The Know-It-Alls),以及科里·佩因(Corey Pein)的《工作至死》(Live Work Work Work Die)等书,我们终于看到了事情的另一面。有些评论继续关注硅谷人在社交上的短板,比如彭博社记者艾米丽·张(Emily Chang)的新书《男性乌托邦》(Brotopia)就描述了科技行业里男权主义泛滥,并谋求变革。但上述几本言辞锋利的新作不仅质疑技术大拿们的性格、商业决策和办公室行为,更对他们的意识形态——现在也成了我们的意识形态——提出质疑,讨论这种意识形态是否仍然需要保留。

这种意识形态当然是资本主义的,再加上一点自由主义乌托邦思想和自诩为行善的家长作风,使得整代人、甚至那些活动人士都欣然接受。在我整个的成人期,硅谷躲避了所有的抗议运动:反对反恐战争的行动(即911之后反对布什政府的反恐战争及入侵阿富汗的运动——译注) 、“占领华尔街”、“黑命贵”、甚至反性骚扰运动。我怀疑这是因为很多活动人士把社交媒体看做了他们长久等待的颠覆工具。正如吉尔·莱波雷(Jill Lepore)多年前写的那样,在第一波网络热潮期(dot-com boom),硅谷将自己打造成为商学院精英们热捧的“颠覆式创新”模式的化身。在这一过程中,最成功的颠覆就是社会批判。随处可见的大学校园里的创新创业中心吸走了基础科学本该享有的资源,大学生们被鼓动着创新和颠覆。无论你是纳尔逊·曼德拉还是像Theranos(由伊丽莎白·福尔摩斯创建的声称做血液检测的公司,后被控欺诈)那样几乎估值数十亿的公司CEO,尽管这个公司并没有什么真正能用的产品。如果特朗普把弗雷德里克·道格拉斯(Frederick Douglass,十九世纪美国废奴运动领袖——译注)的评价从“做的很棒的人”改为“社会创业者”,怕是也不会有什么问题。(特朗普在2017年“黑人历史月”的纪念活动上对道格拉斯的表述语焉不详,让媒体怀疑他对此并不了解——译注)

没有任何行业——哪怕是好莱坞——能像科技行业这样自在塑造自己的形象,打破公关和新闻之间的关键界限。我和佩因都从新闻学院毕业,我们上学的时候就知道记者成了企业的雇佣文人后就不再能当回记者了。但在硅谷不是这样,记者们先是在彭博社这样的媒体机构做记者报道创业企业,转而以战略专家或者“意见领袖”的身份服务这家创业企业,最后又回到硅谷的领地(也就是所谓的“媒体平台”)上为社交媒体之类的地方提供“内容”。硅谷很容易规劝好心的科技记者去推行他们的愿景,就和大型制药公司让好心的医生多开止痛剂一样:这是一个假借改变世界的伟大口号的庞大产业。

硅谷圈子之外的记者如果敢于质疑技术乌托邦主义,就会被认为故意挑事或者爱炒作,而这行揭短的人本来就少,结果在批判上面也做得不够。我觉得,佩因的《工作至死》一书不大会有那样的下场,因为佩因有两种身份,他去旧金山的时候,一方面是资深的调查记者,一方面也是一个失败了的新闻企业创始人,正寻求第二次机会发家致富。佩因言辞流利、嬉笑怒骂,自称要追求财富、改变世界,很多读者不知道他的话到底是真是假。但是当他住进爱彼迎(Airbnb)刚开始招租、广告看起来让人不免生疑的房屋时,他受到了印度班加罗尔和挪威来的其他租客们不冷不热的欢迎,由此我们也能发现很多人确实相信硅谷的造梦传奇。

《工作至死》一书在开始部分展示了食物链的底端,人们自己选择住在艰苦的环境中。佩因有时住在曾经是毒品交易所改造的房子里,有时候去必须参加的创业企业派对上吃吃玩玩,有时候又花钱参加推销创业点子的比赛最后却落得被人羞辱。他遇到了科技世界里那些怪异的、充满野心的穷光蛋:这个世界里有“小丑”(即那些穿着奇怪、使用愚蠢小伎俩去博得眼球的创业新兵)、“雄峰”(勤奋、真诚、毫无创造力),以及“霸凌者”,后者模仿“他们在金融界的主子那种夸张的、靠嗑药支撑的所谓男子气概,以“摆脱那种电脑技术宅只会傻笑且性无能的刻板印象”。

这本书的一个洞察是,硅谷的首要糊涂蛋就是硅谷本身。佩因认识的科技界的哥们很少有人意识到创业企业的高失败率(据哈佛的一项研究是95%),更不会因此打退堂鼓。有个硅谷的老手曾把佩因叫到一边,表达了他对新来的创业者们的惋惜——他们没有精英阶层的人脉,仍然相信精英政治、机会、合作、技术宅之间的革命友谊这些鬼话噱头。“不光是那些新来的科技界兄弟们没头没脑、投资人也是把钱撒在那些不靠谱的创业企业上,这些企业连点子都没有、更别谈赚钱的计划了”。伊丽莎白·霍尔姆斯(Elizabeth Holmes)就是这样,这位斯坦福的辍学生创立了上文提到的Theranos公司。在佩因看来,霍尔姆斯的大学人脉和自我包装能力(包括模仿乔布斯穿着的标志性的黑色高领毛衣)帮助她骗取了数千万投资,投在一个根本不能用的机器上。

在《工作至死》一书的中间部分,硅谷对神秘创业天才的追求让书达到了讽刺的高潮:一场推销创业点子的比赛。佩因左思右想,想要构思一个能吸引投资者的点子,最后决定做一个叫Laborize的创业项目,这个项目承诺在客户的对手公司组织工会。项目的口号很出格:“他们的团结是你的机会”、“工人骚乱、随时随地”。佩因其实是从现实生活中优步的做法得到启发,优步为了把竞争对手来福车(Lyft)挤出去,就让其员工苦不堪言:叫了来福车成千上万次又取消订单、派招聘人员乔装打扮去乘来福车然后劝司机转到优步平台上。

后面这种操作被称为SLOG,即“支撑长期的运营增长”(“Supplying Long-Term Operations Growth”),这是“工会渗透”的一个资本主义版本,即工会组织者在公司找一份工作,以便鼓动同事。在劳工组织快要消亡之前,大多数公司不会想到这种策略。但如今,SLOG这样的操作已经很普遍,比如在加拿大喜剧演员内森·菲尔德 (Nathan Fielder)的节目《救援高手》(Nathan For You)里成为了笑料,这档在美国喜剧中心频道(Comedy Central)播出的节目给正处于挣扎期的小企业提供糟糕的、笑点十足的建议。近期节目里,菲尔德鼓动一群对现状不满的出租车司机组成一个像ISIS那样的团体,他们注册为优步司机,给乘客提供很糟糕的服务,从而从内部摧毁巨头优步。看节目的时候,我们笑容紧张,因为分不清创新和恐怖主义。

正如威廉·德雷西维兹 (William Deresiewicz)和其他人观察到的那样,硅谷提倡、大学教授试图进行的“颠覆”不过是故弄玄虚。资本主义自由市场最不想要的就是根本性改变。读佩因的书也许能发现他提出的这种左倾计划里的一丝危险,或者至少能感觉到他对所谓“颠覆性创新”的质疑。结果,那些技术人士却只看到了更多的商业机会。两个听他推销点子的人提出要给Laborize做网站设计;一个人向他解释怎么用比特币给罢工者支付报酬;其他人则告诉他如何把Laborize扩大,改善其市场渗透战略,让他“扩张到‘占领华尔街运动或者其它什么地方’”。但是佩因首先得寻求工会本身的建议,他这时才知道除了员工缴纳的不超过25美元的会费外,工会不能拿公司的钱。因此,就像优步那样,公司层面组织罢工比工会容易得多,尽管听起来奇怪又可笑。

Laborize可能有趣,但是《工作至死》一书的最后部分就让人感到恐惧了。佩因从硅谷的创业新兵身边离开,试图去揭露那些已经成功的创业大拿们的惊人的观点:科技行业里倾向白人和东亚人种,而这些大拿们对这种新版的优生学世界观不置可否甚至大力支持。他们推崇一些所谓的“新保守主义”思想家(neoreactionary,不是传统所说的neoconservatism。Neoreactionary是指活跃于21世纪的一种思想,多由与科技界有关的政治学人有关,他们认为自由民主制行不通,主张回到自由民主制出现之前的制度或者威权型政府——译注),这些思想家主张取消大学、非营利组织和联邦政府。我在这里不会说出这些思想家的名字,尽管佩因在书里列了出来。简单地说,硅谷经常有的想法就是用它最聪明的头脑组成的技术统治去取代民主。这一趋势其实已经开始了:

“数千万的美国人已经是苹果、优步、亚马逊这些公司的公民了。这些公司的政策对他们日常生活的影响不亚于法律,他们忠于这些公司的品牌形象超过对国民政府的忠诚。”

在特朗普时代,左派对这些的关注太少,往往被硅谷的自由主义的作派、慈善行为和怪诞风格吸引住了。在“剑桥分析”(Cambridge Analytica)事件之后,很多人删除了脸书账号(他们很可能又转向其它类似的社交媒体平台),却忽略了一个潜在的问题。特朗普不是一个需要监管的行业碰巧出现的失败的副产品,反而是很多硅谷人想要创造的“颠覆”下的一个例证。“如果美国人想要改变政府,他们需要改变对独裁者的恐惧。”一个由程序员转为理论家的人说道,而他对特朗普的支持者、风险资本家彼得·蒂尔(Peter Thiel)很有影响。

《工作至死》这样的揭露有时候达不到想要的效果。厄普顿·辛克莱(Upton Sinclair)的《屠宰场》(The Jungle)最早没有像预期的那样让公众关注到肉类加工厂的危险、剥削的工作环境,而是让人们怀疑起肉类质量。我们完全有理由怀疑对科技行业的管制规范在近期走不了太远。在烟草行业蒸蒸日上的时候,只有五分之二的美国人吸烟。但如今,差不多有五分之四的美国成年网民有脸书账号。三分之二的美国人从社交媒体获取新闻信息,差不多三分之二的美国家庭使用亚马逊的Prime服务。佩因对唤醒大众不抱太多希望。“不幸的是,这一超级精英阶层会从社会上出现的任何新技术中获利,而成本会一如以往地落在我们头上。”即使这样,他还是认为会有伟大的颠覆到来。“如果历史能教会我们什么的话,那就是复杂问题往往能简单解决。统统砍头。”

(翻译:邱小璐)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

来源:洛杉矶书评

评论