作者:张鹏 编辑:陈思怡

1

这两天,WHO世界卫生组织将“游戏成瘾”列入精神疾病的新闻,几乎刷屏了整个互联网。有人哀叹,这是开了十几年前的倒车,同样也有人拍手叫好,认为电子游戏就应该像鸦片一样封禁。

这条新闻从何而来?

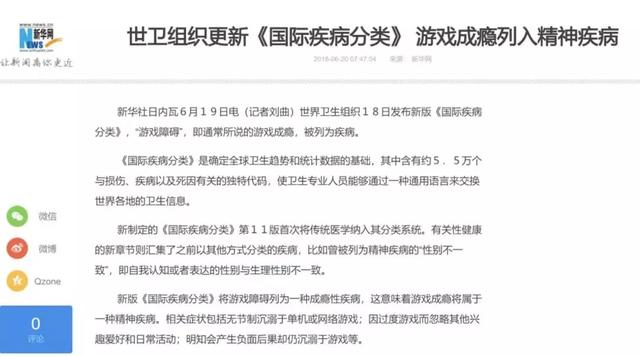

这篇报道最先来自新华社,在日内瓦当地时间19日发布的电讯中指出:

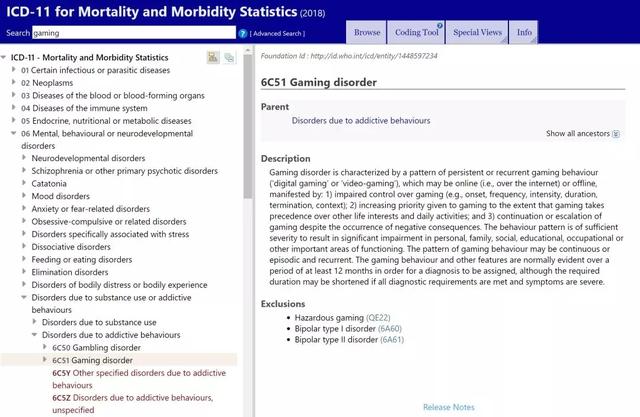

WHO世界卫生组织将“游戏成瘾”列入了新版的《国际疾病分类(ICD-11)》中指出,“游戏成瘾”(Gaming Disorder)的相关症状包括:

对玩电子游戏失去了自控力和理智,陷入无节制沉溺的状态;越来越将玩电子游戏置于其他兴趣爱好之前;明知会产生负面后果却仍沉溺于游戏等。

到这里为止,许多媒体将以上部分作为主要内容,以《WHO正式将‘游戏成瘾’列为疾病》为题,在互联网上疯狂转载。结合此前“腾头大战”的“反网游情绪”,一大波批判电子游戏的风潮瞬间来袭。

这种流量反馈,显然是转载媒体所希望看到的,尤其在这个流量当道的时代,往往利用用户情绪赢得流量,对他们来说,要比讲述事实来的更为重要。

那么真相到底是怎么回事呢?

我们来看新华社电讯的后面一段:新版《国际疾病分类(ICD-11)》将由2019年5月举行的世界卫生大会最终批准,并将于2022年1月1日生效。

事实上,目前的《ICD-11》只是一版草案,并非正式版本,故更加准确的表达应该是“拟列为”,而非“正式列为”。如果这条“提议”在明年的会审中没有通过,那么也将不复存在。

关注WHO的朋友还会发现,其实早在去年年底他们公布《ICD-11》的分类新规则时,就已经提到了“游戏成瘾”的相关事宜,引发过一波讨论。所以在严格意义上,这条新闻并不算“新”,甚至颇有几分“旧事重提”的味道。至于原因,就当是新闻方认为此前消息不够准确,亦或是根本不知道吧。

另外,《ICD-11》草案中列入的“游戏成瘾疾病”和我们广泛认知中的“喜欢玩游戏”有着很大的差距。

「世卫组织心理健康和药物滥用司官员」波兹尼亚克博士表示,“喜欢玩游戏”和“游戏成瘾疾病”之间尽管行为模式会类似,但在判定上存在着极大的量的差距。只有上述三种症状持续时间达到12个月以上,且对个人、家庭和社会造成极其严重的危害时,才能被判定为“游戏成瘾疾病”。

简单来说,就像“喜欢喝酒”和“酒精成瘾”一样,后者的判定标准是非常之高的,只有前者的行为失控到一个极其夸张的程度时,才能被认为是疾病。同理,“喜爱游戏”“玩游戏”和“游戏成瘾疾病”的关系也是如此。

“我知道全球电子游戏用户早已破亿,但他们其中绝大多数人,即便每天身处于激烈的游戏环境当中,也不会成为‘游戏成瘾疾病’的患者” 波兹尼亚克博士补充道,“能判定为疾病的概率是非常非常低的。”

所以,WHO《ICD-11》草案中记载的所谓“游戏成瘾疾病”,其实和我们并没有什么关系,身边大部分人的情况都是健康,即便,他很喜欢游戏。而利用“精神疾病”的Title,去随意地指责一个喜欢玩游戏的人,其实更多是一种鲁莽和无知的表现。

更何况现在《ICD-11》仅仅只是草案,这个Title到底存不存在,未来还得两说。

这张正宗的《ICD-11》截图,倒是从未在国内新闻中看见

2

在上面,我们陈述了关于世界卫生组织是否将“游戏成瘾”列入《国际疾病分类》的事实。对此,想必许多孩子的家长会有些不解,甚至是愤怒,觉得我们在为喜欢玩游戏的孩子开拓、找理由。

但实际上,我们讲述的只是一个简单的道理——尊重事实。与其拿虚假的威名去骗、去威胁孩子远离游戏,远不如面对事实、并思考正确的家庭教育方式来的有效。

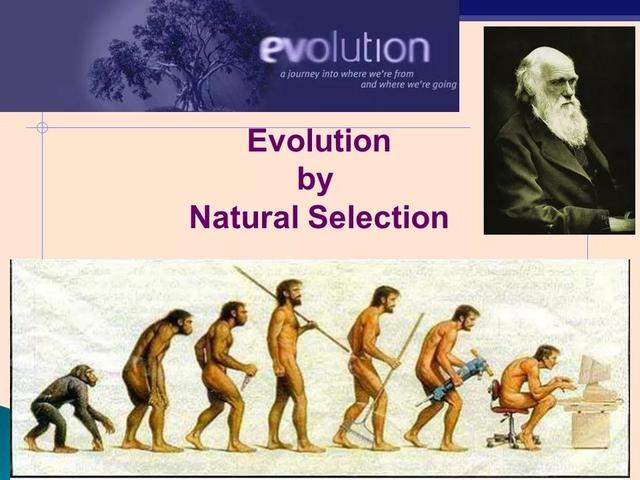

在自然世界里,那些曾经只会靠蛮力、不善于思考的动物,或许可以经用一时,但最终也只配做一只动物;而人的可贵之处在于会用脑子,懂得了解陌生、尊重事实、思考问题、并找到正确的解决方案。

有人曾经感慨过当前社会出现的矛盾——“我们拿什么和游戏抢孩子”。作为一家关注电竞的商业媒体,我们深知如今电子游戏的设计本身就是为了能够让用户多玩、多消费的,其自身具有极其全面的吸引用户的能力,甚至要远超过运动、音乐、影视等其他娱乐活动,让天生爱玩的人沉迷其中十分容易。

但我们也知道,如果将游戏、乃至激进者眼中所有会干扰成长的东西在这个社会上彻底移除,会造成多么严重的后果。换句话说,娱乐系统缺乏的社会,会让精力有所富余的人们去干些什么?在人类将会被逐渐从劳动中解放出来的明天,娱乐系统不可或缺。

况且,好的游戏还承担了很强的教育意义,更是体现科技发展的一种方式。

所以,“我们拿什么和游戏抢孩子”的矛盾,其实不是游戏好不好的争论,而是一场父母和孩子要一起面对的“自然选择”。

在19世纪中叶以前,桦尺蛾都是灰色的,它们可以栖息在灰色的地衣上,不易被鸟类发现啄食,是一种保护色。而在工业化之后,人们却在英国发现了黑色的桦尺蛾。这是由于工业化的发展,大量的废气和污染物熏黑了地衣,灰色的桦尺蛾不再能保护自己、被鸟类大量啄食。

在生存的压力下,部分灰色的桦尺蛾开始基因突变成了黑色,重新找到了保护色。后来,那些没有变色的则逐渐被环境所淘汰,最终黑蛾幸存了下来,延续到了今天。英国生物学家、进化论的奠基人达尔文将这种现象,称为自然选择,适者生存、劣者淘汰。

回到游戏和教育的话题上,父母和孩子现在所要面对的也是一场“自然选择”。

在这个过程中,我们看到过像Uzi、Faker这样出色的电竞选手,他们乘着游戏的浪潮成为了时代的英雄;我们也看到了大量奋斗在腾讯、网易等公司的游戏行业从业人员,他们只有经历过游戏的洗礼才能走上这个岗位,而如今他们利用游戏为自己创造了更好的生活条件;我们还看到了无数的年轻人,让游戏只成为自己的一种娱乐放松手段,而不影响自身事业的发展,快乐和理智并举。

在这场“自然选择”中,懂得学习和适应的人不仅生存了下来,而且游戏还让他们的生活质量有了很大的提高。想想他们为什么能够成功吧,难道是他们没有经历过游戏的洗礼吗?非也,而是他们靠自己、以及正确的家庭教育平衡了游戏的位置。

反观那些所谓“堕入游戏”的个例,是自己没能适应自然的选择,还是应该和他所处同一战线的父母没有尽到责任、或是没有找对方法呢?大部分情况下,两者皆有。

有些人想法很天真,家庭教育我不会、也没时间学,那就怪游戏吧。甚至还有人希望,哪天能够突然天威降临,毁掉整个游戏行业。

事实上,这很可笑。难道工业化初期的灰色桦尺蛾,可以祈祷突然哪一天人类文明可以倒退到工业化以前吗?恐怕自己在做白日梦的时候,就已经沦为鸟类的美餐了。

除了游戏和教育外,类似的“自然选择”还会在很多领域发生。而时代的逻辑却只有一个,抱怨和愤怒是最没有用的东西,结合现状、思考正确的变革方案才是生存之道。

借这个机会,谨以此文,送给所有为游戏而忧虑的家庭。

评论