文 | 立佳

编辑 | 馨羽

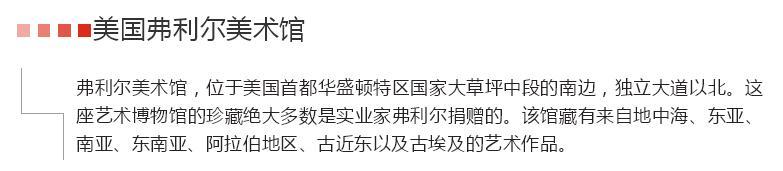

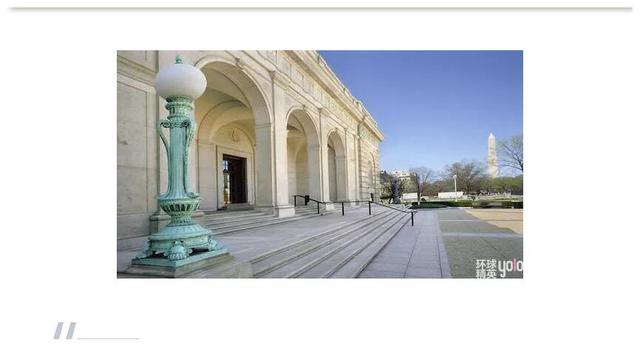

查尔斯·朗·弗利尔

美术馆以珍贵稀有的东亚文物闻名于世,馆藏文物近3万件,其中中国古代绘画作品达1200多件,是全美之最。弗利尔有句名言:“元代以后的画不用拿给我看。”这显示了他个人的收藏趣味,也决定了弗利尔美术馆的中国绘画馆藏中大部分都是元以前的佳作,更有周文矩、赵孟頫这些如雷贯耳的名字。绘画藏品中最负盛名的是东晋大画家顾恺之名作《洛神赋图》的南宋临本。

弗利尔馆藏南宋摹本《洛神赋图》局部

弗利尔对亚洲艺术的兴趣得益于他的朋友著名画家惠斯勒的影响。惠斯勒的作品受东方艺术,尤其是日本浮世绘和屏风艺术影响极大,也使弗利尔开始了探索亚洲艺术之路。当然,在弗利尔美术馆里,惠斯勒也拥有自己专门的展室——美轮美奂“孔雀屋”,很多的装饰细节都出自惠斯勒之手,其中就有许多东方艺术的影子。

收藏惠斯勒作品的“孔雀屋”

弗利尔美术馆馆藏的青铜器也极负盛名,馆藏占全美五分之一,更不乏许多商周重器,几乎可以与中国国家博物馆和上海博物馆比肩。馆藏的良渚文化的玉器和东方造像亦不容错过。

青铜器馆藏中的镇馆之宝,春秋时期的子乍弄鸟尊

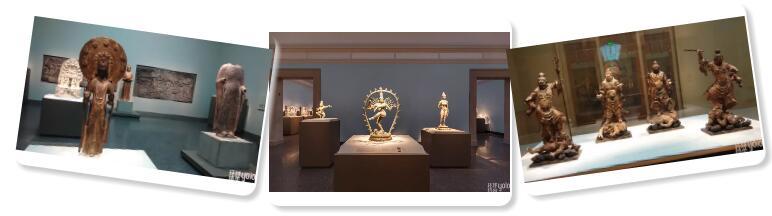

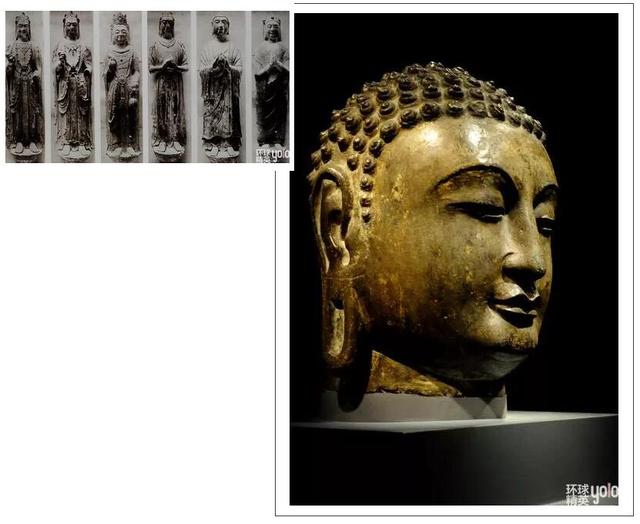

起初,弗利尔并不重视以佛、道造像为主的中国古代雕塑,1909年,波士顿古董商、日本人松木文恭准备将一批中国佛道造像交给弗利尔用以抵偿债务,其中有一尊出自西安宝庆寺的十一面观音菩萨立像。这尊造像打动了弗利尔,他也从那时起开始关注起中国古代的佛教雕刻。

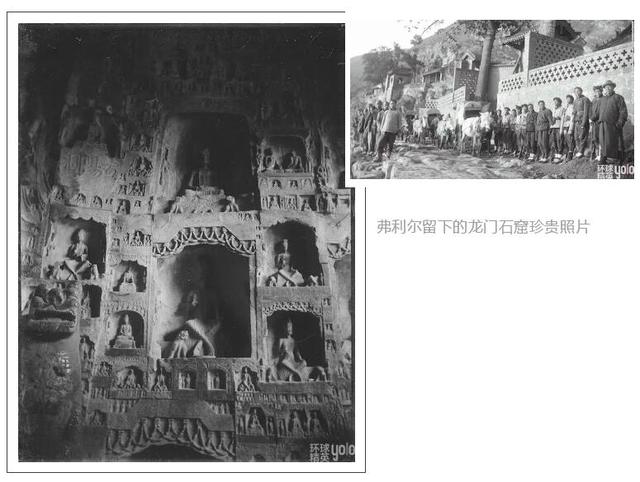

1910年间他专程去往河南考察巩县石窟寺,甚至不顾清末洛阳城外的土匪肆虐,执意前往龙门石窟,写下了长达六十余页的调查记录,并请职业摄影师为石窟留下详细的照片影像。他在笔记中也描绘了自己通过亲近中国艺术而获得的精神体验:“阎立本、李思训、吴道子和李龙眠为世界永恒之美的创造做出了重要贡献。带着期待和愉悦的心情,我该入睡了。我将在这些满是瑰宝的石窟中徜徉数日。这是现实中的活动,但在我的梦境中,这一旅程将永不停息。”

1913年后,弗利尔购入的中国雕刻的数量明显增加,其中,从卢芹斋手中买来的六件大型石刻特别引人注意。这六件石刻出自响堂山南、北石窟,是北朝晚期中国佛教雕刻中的精妙作品,其中的南响堂山石窟大型经变浮雕是公认的最为精美的响堂山石刻之一。弗利尔美术馆也因此与宾夕法尼亚大学博物馆并称为全世界收藏响堂山艺术最精的两大博物馆。

馆藏赵孟頫《二羊图》

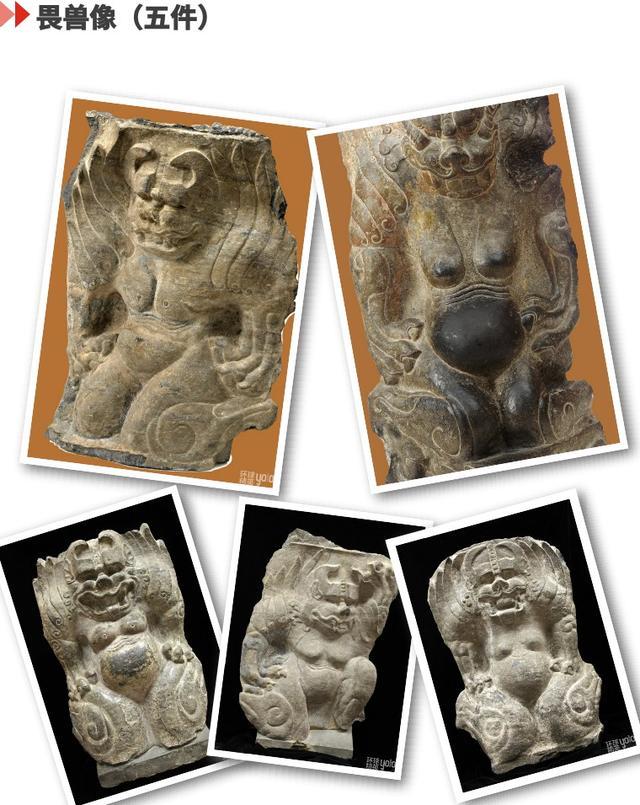

在我国石窟造像题材中,有一类属北响堂石窟所特有的样式,即雕刻于佛龛莲花柱底部的石畏兽像。怪面獠牙、丰乳肥肚的有翼神兽,这种在我国北方地区其他石窟中罕见的形象,在北响堂石窟中大量出现。

北响堂山北齐石雕 畏兽像(一)尺寸:79.0 x 57.5 x 31.6 cm

“畏兽”之称最早见于东晋郭璞对《山海经》的注释中,《山海经 大荒北经》:“……名曰强良”。郭璞注云:“亦在畏兽画中。”后来在《魏书 乐志》中也出现过。“石畏兽”的说法最早由日本学者长广敏雄提出,他根据《山海经》中记载的上古神兽形象,将北响堂石窟中雕刻的兽面人身、肩生羽翼的怪兽形象称为“畏兽”。由于雕刻的材质是石头,所以“石畏兽”这一称呼就成为后来研究者们普遍的叫法。

北响堂山北齐石雕 畏兽像(二)尺寸:79.0 x 53.3 x 30.5 cm

北响堂石窟中一共有22尊石畏兽造像,目前仅保存有10尊,部分造像也已残缺不全。除北京故宫博物院中藏有1尊外,其余11尊石畏兽像都被盗挖贩卖到世界各地,藏于国外的博物馆,弗利尔美术馆馆藏就有5座畏兽像。

北响堂山北齐石雕 畏兽像(三)尺寸:80.5 x 55.7 x 30.5 cm

石畏兽像本是响堂山北窟某一根柱子的脚部雕塑,如今整个神兽被分离出来,成为一件独立的雕塑作品。

北响堂山北齐石雕 畏兽像 (四)尺寸:84.4 x 53.4 x 28.0 cm

石畏兽身形呈袒露粗犷样式,手有三指,脚生二趾。在双肩处生有一对羽翼,呈现展翅待飞状态,犹如托举莲花佛龛飞入空中一般。细致的雕刻技法将石畏兽撑托莲花座的姿态表现的活灵活现。虽然姿势有所不同,但形象上并无别样。

北响堂山北齐石雕 畏兽像(五)尺寸:88.4 x 47.3 x 28.5 cm

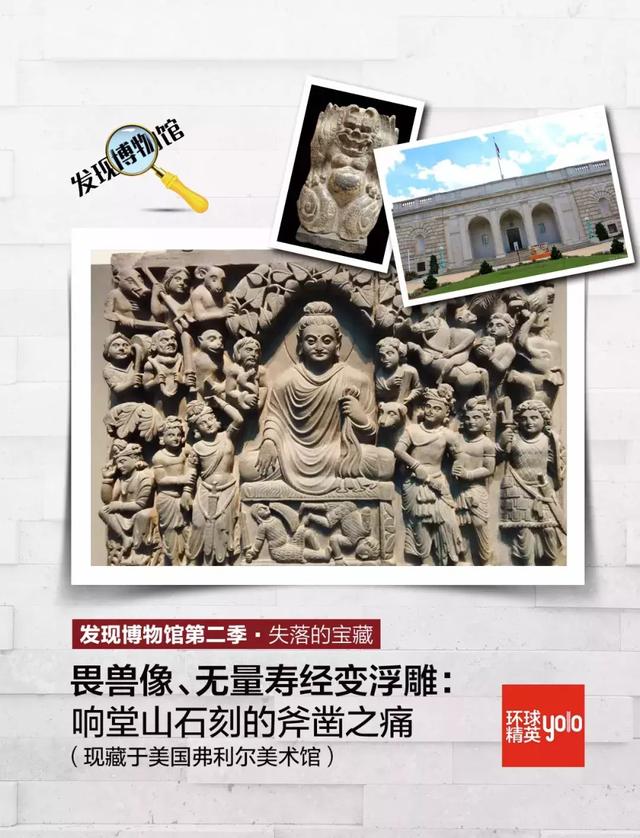

弗利尔美术馆馆藏的中国艺术品中,最令人瞩目的是来自响堂山石窟的两块大型浮雕。这两件浮雕在早期佛教艺术研究中,具有十分重要的意义。

Gathering of Buddhas and Bodhisattvas

这幅编号为F1921.1的浮雕,博物馆命名为Gathering of Buddhas and Bodhisattvas,意为佛陀和菩萨的聚会。浮雕分成三个部分,中央表现佛说法场面,两侧场景有佛有菩萨,但却不象通常说法图那样以佛为中心布局,如右侧画面中的佛为侧面像,佛前有一菩萨合十礼拜,佛的右手抚摸在菩萨的头部。造像的神情安详宁静,令人对佛教的神圣庄严肃然起敬。

Western Paradise of the Buddha Amitabha

这幅浮雕编号F1921.2,命名为Western Paradise of the Buddha Amitabha,就是常被学术界称道的西方净土变,亦称无量寿经变。画面中央佛坐于莲台上扬掌说法,两侧是听法的菩萨众,还有殿堂楼阁,空工有乘云来去的佛与菩萨。这铺经变为北齐时代所造,可以说是中国北方时代最早的经变图。

提及著名的石窟,敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟、天水麦积山石窟闻名遐迩,响堂山石窟则不为人所知晓,但实际上,响堂山石窟集整整一个朝代的精髓,将佛教石窟艺术与帝王形象及陵寝相结合,石窟造像之精美,令人叹为观止。

如今的响堂山石窟

北齐把佛教奉为国教,皇帝不惜人力物力,选择石质优良、山水秀丽、风景美好的鼓山开窟建寺,营建行宫,遂造就了具有鲜明时代特征,又具有浓郁地方风格的响堂石窟艺术。此后,隋、唐、宋、元、明均有续凿,所以响堂山石窟不仅是北齐石窟艺术的典型代表,也是我国石窟艺术史的缩影。史学家范文澜在《中国通史》中写道,“响堂山石窟可以与龙门宾阳洞、巩县第五窟以及云冈各大窟相比拟”。

精美细腻的北齐圆雕菩萨坐像

20世纪初期是中国历史上最灰暗的时期,国力衰微,精美的艺术宝库无人监护。在所有规模宏大的石窟寺中,响堂山的破坏是最为彻底的,大量的造像、浮雕被毁坏与盗卖,流失到世界各地。

盗凿开始于清末民初的混乱年代,早在1912年,响堂山石刻就出现在巴黎的艺术市场,为西方美术界所关注。可石窟藏于深山,淹没已久,当年又如何被古董商人捷足先登?至今还是个不解之谜。走私出口的一个是日本人的山中商会,一个是张静江、卢芹斋合资经营的来远楼。这也说明,文物商人比艺术史学者更早地关注到响堂山石窟,也更早地意识到了它们的商业价值。

位于邯郸北响堂山石窟中的畏兽形象

1925年,常盘大定和关野贞的《支那佛教史迹》第一次发表了石窟影像,随之而来的是更加惨烈的盗凿。到1930年代末,大型石刻的头像被全部切走,浮雕也被凿得七零八落。许多石雕造像流散到了全球不同的地方,多数被海外博物馆或大的艺术机构所收藏。

响堂山石窟虽历经千年,多次遭受毁坏,但那些遗留下来的残头断臂的躯体,依然透露着那个时代的辉煌,斧凿之痛、残缺之美,令人五味杂陈。通过对这些残头断臂的佛像、菩萨、罗汉、刻经等等文化遗迹的解密,我们还可以勾勒起北齐王朝的鼎盛景象以及响堂山在中国石窟艺术中的显赫地位。

评论