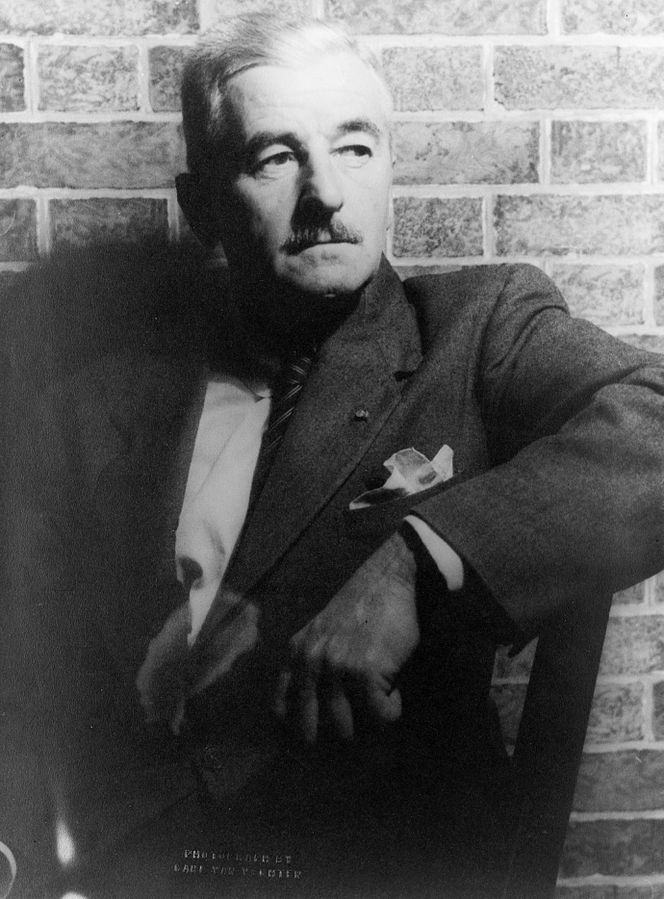

威廉·福克纳在《我弥留之际》中写过这么一句话:“我把这个家庭置之于人所能遭受的两个最大的灾难——洪水与烈火之中,仅此而已。”1929年10月24日黑色星期四,华尔街股市暴跌,一天后,福克纳开始了这本书的写作。这本1930年的“精心之作”(tour de force)直至今日依旧是最为复杂的长篇小说之一,被奉为现代主义经典。

《我弥留之际》是第三部设置在福克纳想象世界约克纳帕塔法县的小说。这片土地是基于密西西比州东北部的小县城虚构出来的,福克纳正是在这里度过了一生中的大多数时光。从某种程度上来看,这本书本身的故事线十分简单,它讲述了贫苦白人农民本德伦为遵守对妻子的承诺,率全家跋山涉水,从山间小镇一路将妻子的遗体运回杰斐生县城安葬的“苦难历程”。

这本小说字里行间都弥散着大萧条时期美国南部的血汗、饥荒和贫困的氛围,不过这不仅局限于南部,当时整个美国都是这等光景。小说在构建这个地区的方言、编织荒诞不经的民间故事时,总能让人想起美国南部的方言、传统习俗、人物特点和密西西比的乡村风光。比如说,我们都知道乔治·华盛顿·哈里斯(George Washington Harris)1867年的幽默故事集,主人公是苏特·卢温古德(Sut Lovingood),书中操着满口方言的“天生傻瓜”(nat'ral born durn'd fool)影响深远,在本德伦家的一家之主安斯身上也看得到他的影子。

个人自我(Private self)

《我弥留之际》最显著的特点,大概就是书中人物的性格特点与其说话方式的往往是不协调的,而这也抓住了许多读者和批评家的目光。换句话说,人物所使用的语言(包括他们的用语措辞、句法和语体)和说出这番话或是抱有这种想法的人物角色特点是不相称的。

拿书中8岁少年瓦达曼的第一段独白来举个例子吧,在这段文字中,他描述了哥哥朱厄尔的马:

仿佛黑暗正从它的整体里把它分解成一些毫无关联的零散部件——吸鼻声、顿足声;正在冷却的肉体和臊臭马毛的气味;还有一种由污迹斑驳的马皮和坚硬骨骼组成的非常协调整体的错觉,而在内里却既是支离的、神秘的,又是熟悉的,其存在与我的存在截然不同。我看见它一部分一部分地分解开来——四条腿、一只转动的眼球、一块浓艳的污斑,犹如冰冷冷的火焰漂浮在黑暗中渐渐退色的溶液上;部分合为整体却又不是;整体包含部分却又什么都不是(李文俊译,上海译文出版社2004年版)。

这一定不是一个没文化的农村男孩口中能说出的话,他也不可能有这样的想法。那么福克纳这里的用意是什么呢?早期书评家批评他的角色特征和言语是脱节的。他们就是不能忍受,这个白人穷汉说的话“听”起来和身份不符。他们想不明白,福克纳仅仅是犯了个低级错误吗?

我(指本文作者、悉尼大学美洲文学副教授Sarah Gleeson-White)认为,福克纳所感兴趣的正是这种叙事、语言和人物表现的矛盾性——该怎么再现瓦达曼这类人的内心世界?不只是在《我弥留之际》,他的其他许多小说中都用到了这种手法。

学者多萝西·黑尔(Dorothy Hale)认为,福克纳是在努力找寻一种展现“个人自我”(Private self)的方式,这种自我被人们彻底剥离于捆绑在习惯和常识中的公共自我(public self)。这样一来,由于在福克纳的世界里,深深隐秘起来的个人自我和人们的公共自我看起来、听起来都截然不同,瓦达曼也因此能够思考,能够说出像是“仿佛黑暗正从它的整体里把它分解成一些毫无关联的零散部件”这样的话——这正是这个少年内心深处的个人自我所呈现的模样。

现代性的受害者

小说末了,这个家庭最终抵达了杰斐生镇。表面上这一路跋涉是为了安葬妻子和五个孩子的母亲艾迪,但实际上,每个人都是为了达成自己的目的——或者说起码是安葬以外的小愿望。对安斯来说,他想要的就是买到一副新牙;他们的女儿杜威·德尔呢,想要到城里堕胎;他们最小的儿子瓦达曼则希望得到一辆玩具火车。

也就是这个时候,现代的花花世界突然闯入了这个故事。在杰斐生镇,巨大的广告牌、电话线、法院钟楼、汽车、格拉福风留声机(录音机的前身)、火车、点灯、药店和进口香蕉猛然冲击着这个家庭。正如福克纳口中的约克纳帕塔法县那样,当本德伦一家越过他们“一小块邮票那么大的故乡土地时,他们脚步拖沓迟钝,如梦一般,不可预测”。而现在,他们所处的世界,却是飞速前进的。

确实,没有什么能比现代的电话和电流传递速度更快的了。医生们开始把不断加快脚步的现代生活视作神经疾病日益增多的罪魁祸首,而这也很可能要为书的结局里,五个孩子中的老二达尔·本德伦走向精神崩溃埋单。

达尔不幸成为了现代弊病受害者。从贯穿于小说之中他越来越碎片化的独白中,我们可以看出,他已经没有办法把自己内心最深处、最隐秘的个人自我从公共领域中抽离出来。因此,家人把他送进了杰克逊的精神病院。有趣的是,小说在接近尾声时讲到,“达尔有一个小望远镜,这是战争期间从他从法国得到的。”达尔的精神症状会不会正是一战归来士兵的真实写照,也就是我们所说的创伤后应激障碍呢?

小说的叙事也和达尔的精神一样全线崩溃。其实,达尔的创伤就可以从小说支离破碎的叙事方式中体现出来。

首先,在《我弥留之际》中,不少于15个人构成了59节内心独白,而事件顺序经过的讲述变得杂乱无章。艾迪的独白插入了小说的叙事,然而这时候她本人已经与世长辞了,照这么看来,这应该是她从死后来生发出的声音。至于达尔,他总提到一些尚未发生或是无从获知的事情——像是艾迪之死。

福克纳这本小说最吸引人的地方,就在于它将地方故事(比如说那些荒诞轶事)糅合到叙事中,而且他时不时使出几招惊人的叙事手法,总让我们想起现代主义实验。

小说向我们呈现了一个白人贫苦农村家庭如何历经苦痛融入一个现代国家的历程,这种苦痛也渗透在达尔的命运中,久久萦绕:

我们的兄弟达尔被关在杰克逊的一个笼子里,在那里他那双污黑的手轻轻地放在静静的格缝里,他往外头看去,嘴里吐着白沫(李文俊译,上海译文出版社2004年版)。

(翻译:马昕)

……………………………………

欢迎你来微博找我们,请点这里。

也可以关注我们的微信公众号“界面文化”【ID:BooksAndFun】

来源:The Conversation

原标题:William Faulkner diagnosed modern ills in As I Lay Dying

评论