数百年来,我们总是能够从那些文人书写下的字里行间里、舞台演员的表演中、影像的描绘里,找到让自己突然心动的现实对应。搁在现在,相信你早就会迫不及待奔赴现场拍照打卡,社交媒体标记一番。但如果穿越回七八十年前的中国,有一群当时的文艺圈网红正在默默的用文字给现代的我们勾画“必须背诵并请老师抽查的选段”...

今天我们挑选了一些九年制义务教育的课本里常常提到的近现代作家,让他们跟你们安利一些他们心目中的“网红店”,这次不方便现场打卡,也无需背诵,只希望能够帮你找回那些对于失落场景的好奇心。

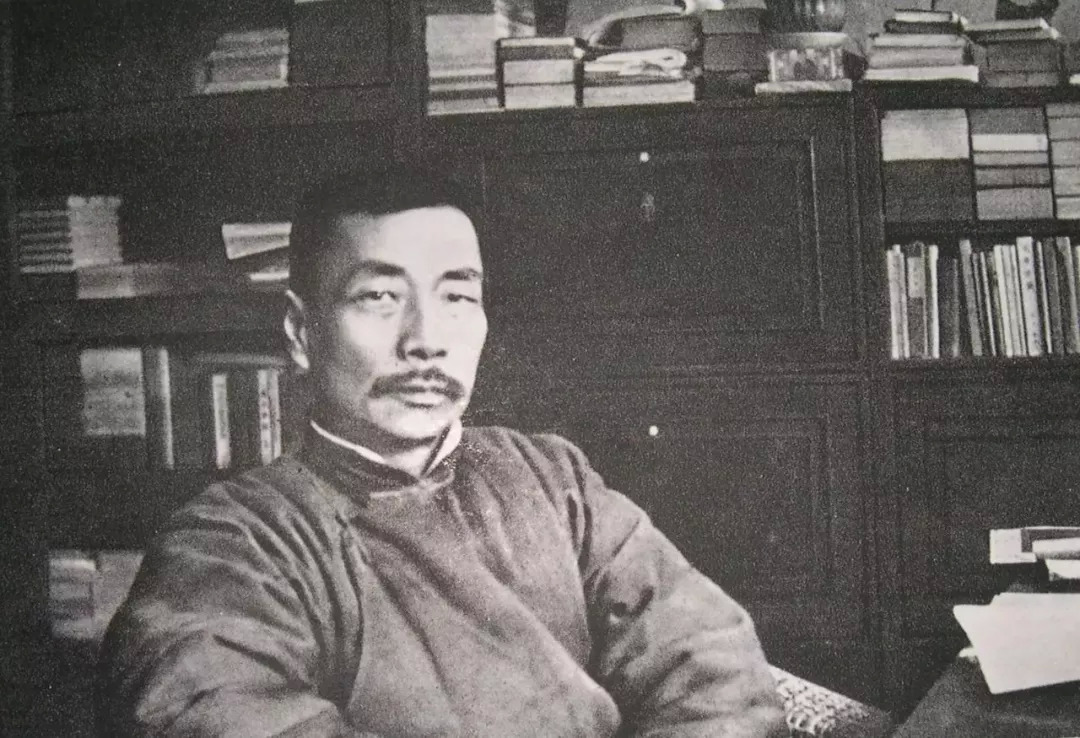

鲁迅:这些山阴小馆值得Mark一下

鲁迅一生写作600万字,其中著作500万字,辑校和书信100万字,加上译著作品以及日记合计1000万余字,绝对是不折不扣的“码农”。但在他作品的背面,还是一位馋嘴十足的吃货!据统计,鲁迅在北京生活了14年,仅从这一时期的《鲁迅日记》中,他去过的名餐馆就有65家!包括广和居、致美楼、集贤楼、杏花村等,还有很多不知名的苍蝇馆子。

“鲁镇、S城、咸亨酒店...” 或者是“乌篷船、毡帽、茴香豆...”鲁迅先生一遍创作着跟故土有关的文学地标,一遍还非常爱吃,还喜欢把这些“吃”,以及Mark过的饭馆都写进文章里。

孔乙己

《孔乙己》

| 地标:咸亨酒店

只要看过《孔乙己》的人,都知道咸亨酒店。咸亨酒店并不是鲁迅虚构出来的,在鲁迅家乡绍兴的德兴酒店就是咸亨酒店的原型。不光是《孔乙己》,鲁迅的其他小说,如《明天》、《风波》中都有提到过咸亨酒店,这些在他笔头下的咸亨酒店,就如同一杯陈酿的绍兴黄酒,弥久回味。

如今的咸亨酒店

咸亨酒店其实是一个绍兴的酒茶馆,原先位于周家新台门对面,并且由鲁迅的族叔周仲翔做掌柜的。周作人曾这样描述咸亨酒店的布局:

“一间门面,门口曲尺形的柜台,靠墙一带放些中型酒瓶,上贴玫瑰烧五加皮等字,蓝布包砂土为盖。直柜台下置酒坛,给客人吊酒时顺便掺水,手法便捷,是酒店官本领之所在。横柜台临街,上设半截栅栏,陈设各种下酒物。”

绍兴黄酒

在咸亨酒店,绍兴黄酒和茴香豆是最经典的搭配。再去挂着写满酒菜牌子的窗口,叫上几个臭豆腐、霉菜梗之类的越乡小菜,端过伙计手中刚用串筒温过的老酒,长桌就满当当的了。

茴香豆

手握几粒茴香豆,就着绍兴黄酒,再夹上几块油炸臭豆腐干放入嘴中,水花生可以作为小酌后的缓冲,同时听着店小二在一旁的吆喝声,看着门口飘扬的酒旗和来回穿梭的人群,瞬间就可置身与那个《孔乙己》的时代,想象着他与旁人在此处对话、发生故事的场景。

《鲁迅日记》

| 地标:广和居、杏花村、颐芗斋

清末民初时期,北京有两处有名的地方:法源寺和广和居。这两处不光是名人墨客的聚集场所,其中广和居也是鲁迅在北京的心头好。

据统计,在《鲁迅日记》里,共有64条记录“夜饮于广和居”的语句。广和居创始于道光11年(公元1831年),原名叫盛隆轩,位于菜市口北半截胡同南端。南边是伏魔寺,对面是东楼旧址。广和居没有铺面,从外面看只是一处狭长的四合院。只有进了大门以后,才能在迎面的照壁上看见“广和居饭庄”五个大字。

“晚钱稻孙来,同季市饮于广和居,每人均出资一元。”——《鲁迅日记》

虽然广和居的位置偏僻,但却一度引来各种名人的争先拜访。后来世人总结广和居的夺人之处有这样三点:一是位置偏僻,为一般市侩所不至;二是轩窗雅洁,服务精到,迎来送往颇有法度;三则是最重要的一点:菜品非常精致。

鲁迅最爱“炒腰花、油炸丸子、四川辣鱼粉皮、砂锅豆腐、清蒸干贝、酸辣汤”,还有最出名的那道“三不沾”。在广和局,除了吃饭,交朋友、建立“圈子”也是一大主题,并且来这里的聚会的文人们还牢牢遵循“AA制”的友好法则。

除了广和居,另外两家鲁迅最常光顾的饭馆则是:杏花村和颐芗斋,这是当时北京专门做绍兴风味菜两家山阴馆子,虽然这两家店都离鲁迅的住处比较远,但作为绍兴菜狂热爱好者的鲁迅,还是常常光顾,究其原因,应该是思念家乡带给他的味觉体验。

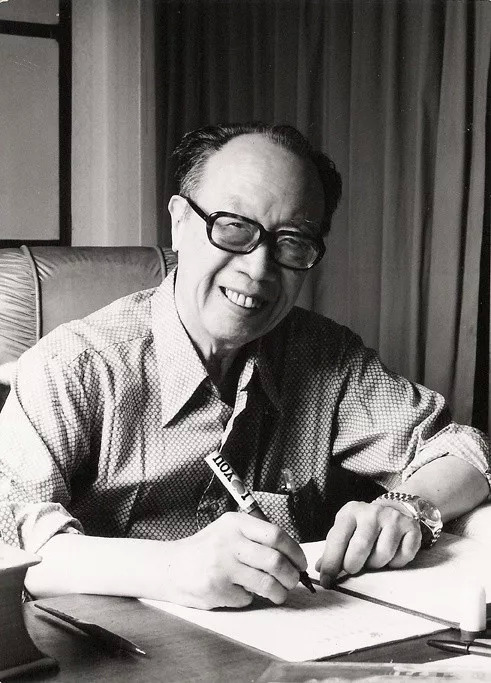

梁实秋:民国吃货教你怎么吃

众所周知,民国大师中有一位知名“吃货”,那就是梁实秋,在《梁实秋谈吃》这本书里,就记录了梁实秋对于“吃”的93篇散文。《雅舍谈吃》、《人间有味是清欢》里,更有非常多他对各种美食的品鉴心得和记载。

而谈起“吃”,梁实秋一家都颇有心得,他原籍浙江杭州,生于北京,在北京生活了30多年。他的父母都非常精通烹饪饮食之道... 父亲梁咸熙是当时知名的美食家,因为爱吃、懂吃,还与厚德福饭庄的掌柜结为莫逆之交,两人联手在沈阳、青岛、西安、香港等地开设了很多分店,将厚德福的招牌由北平推广到全国。这种环境下长大的梁实秋,怎么能不“好吃”?

梁实秋的食量惊人,据说他曾在清华大学读书时,还创下了一顿饭吃十二个馒头、三大碗炸酱面的纪录 ... 并且他还尝遍了当时北京的美食,哪条胡同、哪家馆子,都有什么好吃的,什么风味菜,梁实秋几乎都能说得出来。

《雅舍谈吃》

| 地标:信远斋、致美斋

在《雅舍谈吃》里,梁实秋提到他最爱吃的北京传统小吃就是糖葫芦。信远斋卖蜜饯、冰糖子儿、糖葫芦、酸梅汤等甜物,其中,“糖葫芦”最为出色。

作为一个后来吃不着糖葫芦的他,也曾经这样感慨:

“离开北平就没吃过糖葫芦了,实在想念。近有客自北平来,说起糖葫芦,据称在北平这种不属于任何一个阶级的事物几以绝迹。他说我们在台湾自己家里也未尝不可试做,台湾虽无山里红,其他水果种类却不少,沾了冰糖汁,放在一块涂了油的玻璃板上,送入冰箱冷冻,岂不可等着大嚼?他说他制成之后将邀我共尝,但是迄今尚无下文,不知结果如何。 ”

除了糖葫芦,他还最爱信远斋的酸梅汤:

“信远斋铺面很小,只有两间小门面,临街是一块黑漆金字匾额,铺内清洁简单,地道北平式的装修,进门右手方有黑漆大木桶一,里面有一大百瓷罐,罐外全是碎冰,罐里是酸梅汤,所以名为冰镇。北平的冰是从什刹海或护城河挖取藏在地窖内的,冰块里可以看见草皮木屑,泥沙秽物更不能避免,是不能放在饮料里喝的。什刹海会贤堂的名件“冰碗”,莲蓬桃仁杏仁棱角藕都放在冰块上,食客不嫌其脏,真是不可思议。有人甚至把冰块放在酸梅汤里!信远斋的冰镇就高明地多了。因为桶大罐小冰多,喝起来冰泌脾胃。他的酸梅汤的成功秘诀,是冰糖多、梅汁稠、水少,所以味浓而酽,舍不得下咽。很少有人能站在那里喝一小碗而不再喝一碗的。抗战胜利还乡,我带孩子们到信远斋,我准许他们能喝多少碗都可以。他们连尽七碗方始罢休。我每次去喝,不是为解渴,是为解谗。我不知道为什么没有人动脑筋把信远斋的酸梅汤制成为罐头行销各地,而任一“可口可乐”到处猖狂。

当然,除了甜食,梁实秋的另一最爱,就是北京致美斋的爆羊肚。

1926年,他留美三年回来,刚下车,将行李寄存在车站,就直奔致美斋,不勾芡粉、稍加芫荽梗(香菜)、葱花的盐爆,勾大量芡粉、黏糊的油爆和清汤汆煮,以及完全本味的汤爆,都吃了个遍才回家。他说,在海外想吃的家乡菜,以爆肚为第一,而这次一口气吃了三种,是“生平快意之餐,隔五十年尤不能忘”。

梁实秋先生对于“吃”,绝对是吃出了学问,吃出了境界,因此才有如此生动形象的描写。

老舍:《茶馆》的精气神

“我生在北平,那里的人、事、风景、味道和买酸梅汤、杏儿茶的吆喝的声音,我全熟悉。一闭眼,我的北平就完整的像一张彩色鲜明的图画浮现在我的心中。”

——老舍

老舍先生是地道的北京人,那些众所周知的优质佳作,如《四世同堂》、《茶馆》、《骆驼祥子》里都有对老北京的人文环境、风俗语言甚至美食佳肴有着非常细节的刻画。那些标志性的地标,如“小羊圈胡同、方家胡同、老裕泰茶馆... ” 那些令人垂涎三尺的老北京传统美食,如馄饨、老豆腐、蔬菜水果、马蹄烧饼、烂肉面、羊肉包子、炸酱面、干疙疸、老咸萝卜... 在他的作品里,每个人物、每个物件、每种食物、每个地标,每份情感都被表现的淋漓尽致。

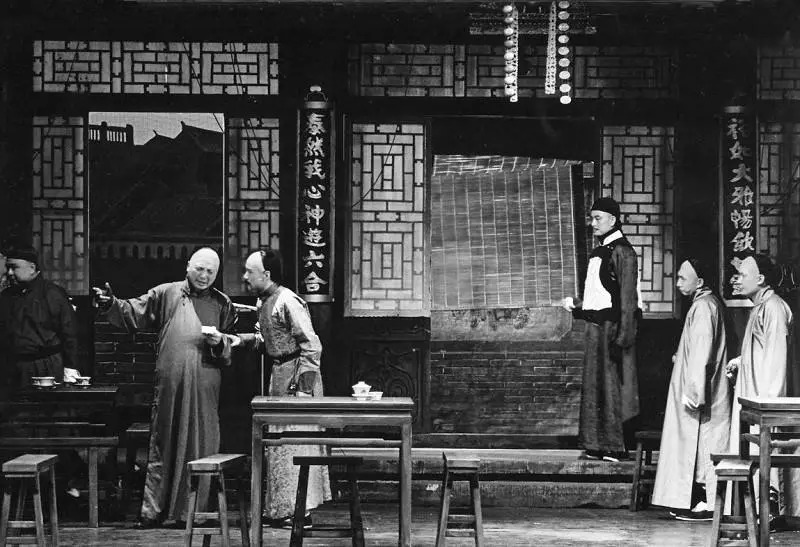

《茶馆》

| 地标:老裕泰茶馆

在老舍的众多文学作品中,《茶馆》无疑是他在剧作方面最成功的作品,也是最为大众所熟知的作品。是老舍对于自己所处时代的深度刻画,更是他尊崇本心、由心出发,一个真正意义上老舍想要写的作品。

《茶馆》中,“老裕泰茶馆”是最为显著的地标场景。在这个极具老北京特色的场景之中,各色各样的人物依次登场,三教九流齐聚一堂,演绎着时代的风云变幻。《茶馆》承载着厚重的时代感与历史感,像一个巨大的磁场,吸附着时代的特性与艺术的灵性,也吸引着一代又一代观众走入艺术的愉悦之境。

《茶馆》中多次出现“烂肉面”,裕泰茶馆也卖烂肉面。烂肉面在北平的“二荤铺”、饭摊儿,各色茶馆里都有卖,相当于今日的牛肉面。烂肉面是大茶馆特殊的食品,价钱便宜,做起来方便。分别用这些料制成:五花肉,酱油,料酒,葱段,姜片,大料,桂皮,干辣椒,油菜。

“经调人东说西说,便都喝碗茶,吃碗烂肉面,就可以化干戈为玉帛了。常四爷对受苦受难、啼饥号寒的乡妇母女很同情,对着老裕泰的伙计喊道:‘李三,叫两个烂肉面,带她们外头吃去’。”

除了《茶馆》,老舍的其他作品,也对老北京的很多特色饭馆和食物都有细致的描写。《茶馆》中所展现的“裕泰茶馆”,虽然只是文学作品里的一种象征,但却容纳了极具特色的时代特征,无疑在当时开拓了一种新地标形式。走进《茶馆》,更是走进了一个活灵活现的时代场景。

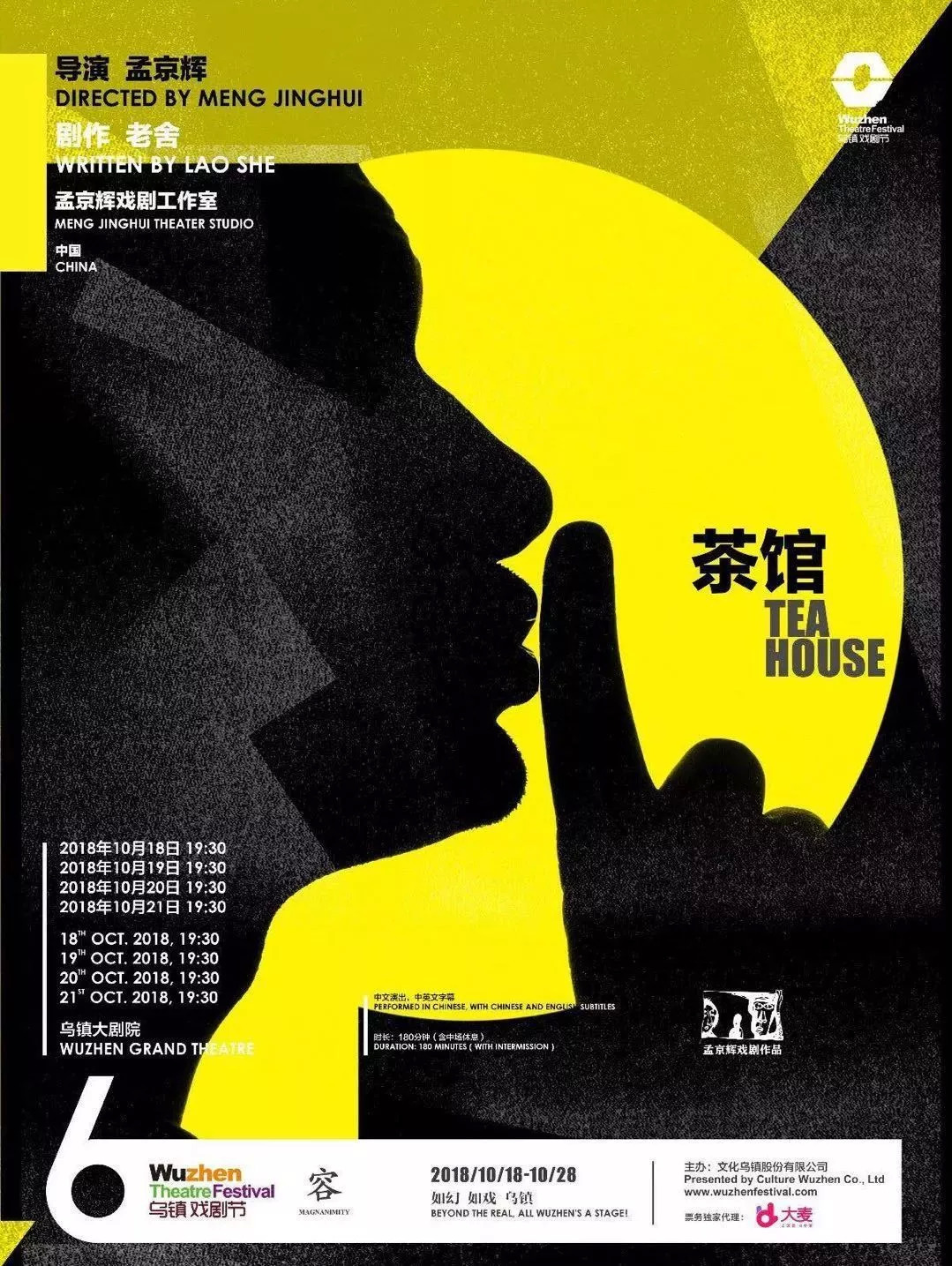

戏剧导演孟京辉作为一位美学的继承者和实验的践行者,决定排演《茶馆》,这是孟京辉从传统中汲取营养,站在当代视角,将当下融于传统的艺术探索,更是对文学巨匠老舍的盛大美学致敬。

孟京辉2018年全新舞台巨制

对文坛巨匠老舍盛大的美学致敬!

中德合作舞台巨制《茶馆》

2018年10月18日 乌镇戏剧节 全球首演!

▼

剧作 / 老舍

导演 / 孟京辉

戏剧构作 / 塞巴斯蒂安·凯撒【德】

舞美设计 / 张武

领衔主演 / 文章

乌镇戏剧节·乌镇大剧院 10.18-10.21

【世界首演】

评论