文 | 王馨

编辑 | 馨羽

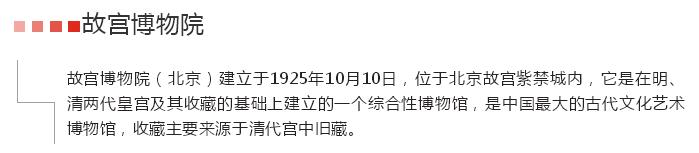

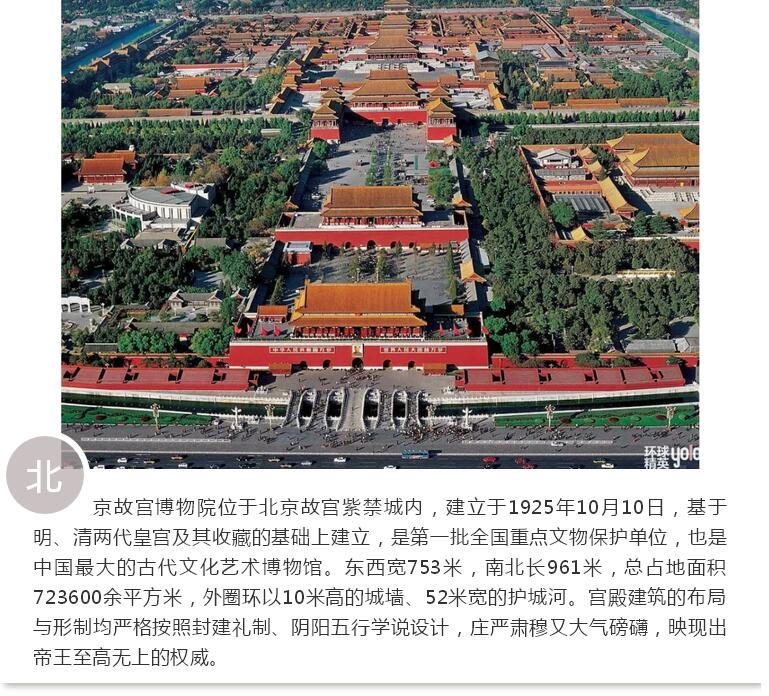

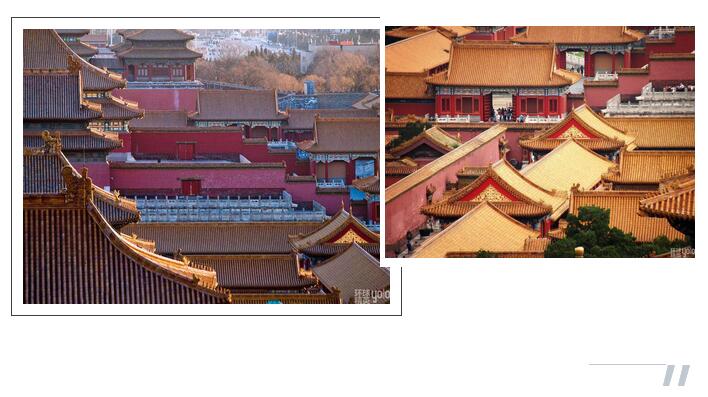

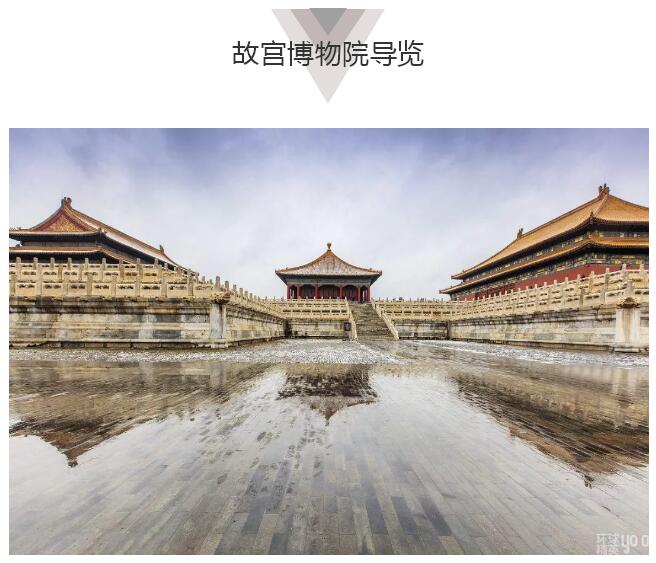

除部分清宫旧藏文物于1948到1949年迁往台北故宫博物院外,通过收回溥仪私带出宫的珍品、接受民间捐赠、参与考古发掘,北京故宫博物院于1949年以后仍进一步丰富了馆藏,文物总数达到1807558件,其中珍贵文物1684490件、一般文物115491件、标本7577件,涵盖几乎整个古代中国文明发展史的几乎所有文物门类。

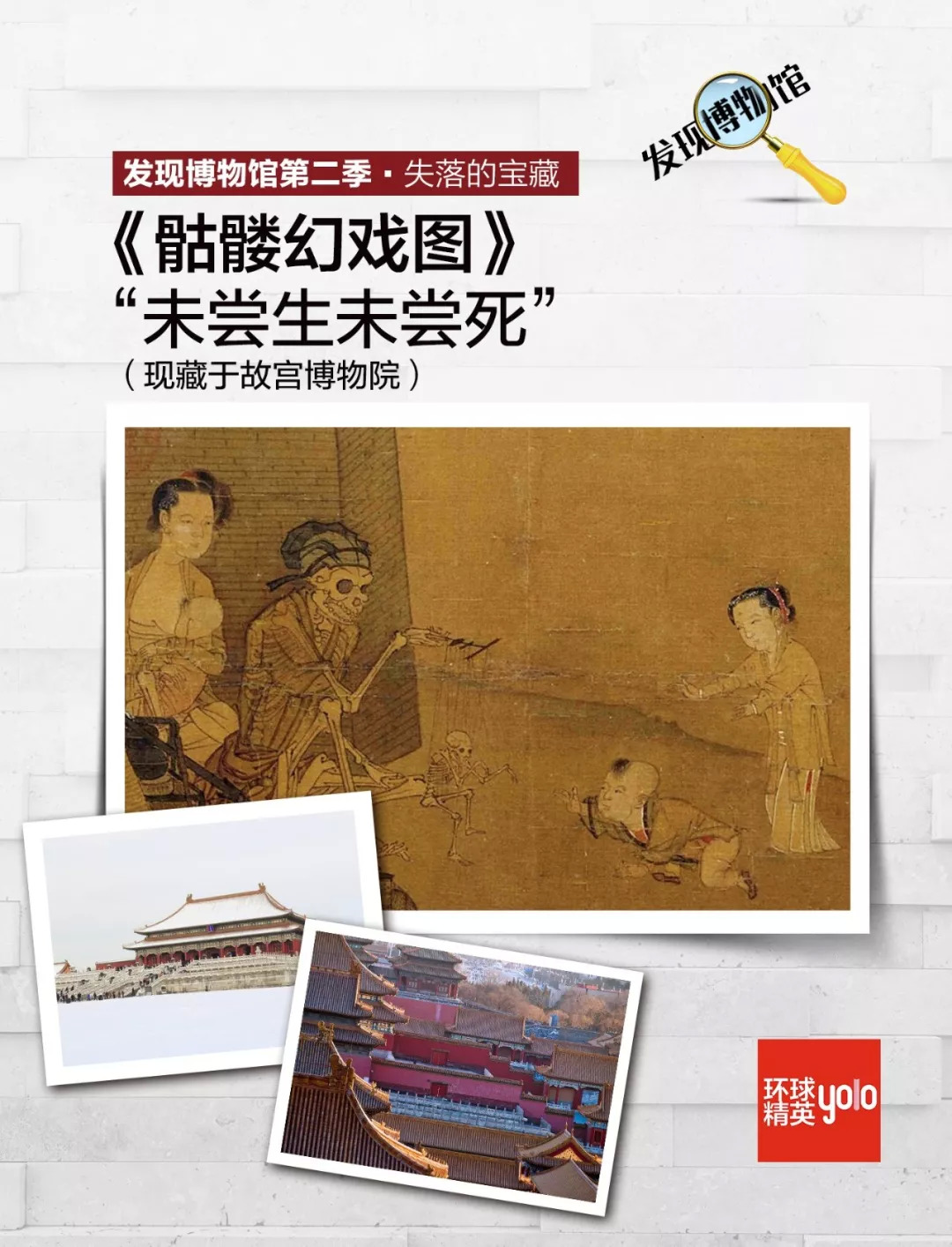

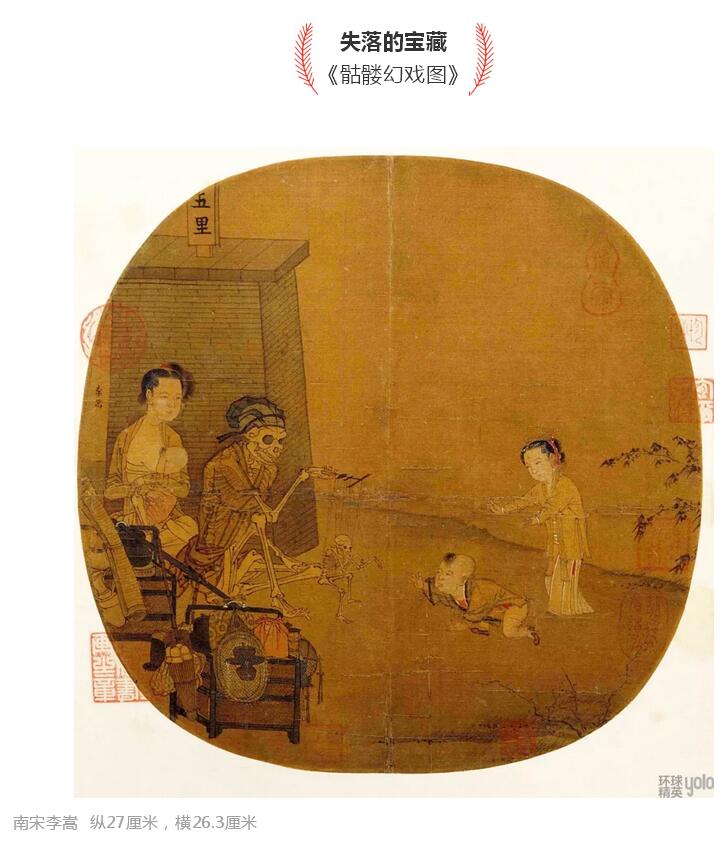

南宋时期军事力量衰弱,偏安一隅,然而市民经济发展迅速,从北宋开始就出现了许多描绘当时社会不同侧面的风俗画,到了南宋更是有了很大的发展。现藏于北京故宫博物院的这幅《骷髅幻戏图》就是作于南宋这样背景之下的一幅奇异的画作,它的作者李嵩是那个时代非常有名的一位风俗画家。

画中所画本是取材于那时的提线木偶艺人的演出场景,而诡异之处就在于这位艺人被描绘成一个头戴黑纱帽、身着透明的丝绸长衫的骷髅,而他手中操纵的提线傀儡又是一副小骷髅。而除此之外画中的一切都是完全一副平凡人间的景象——有怀抱小儿的妇人、对小骷髅充满好奇的稚童、一旁似欲阻止小孩的女人、大骷髅身侧装着草席雨伞包裹的货担、还有他身后那一座写有楷书“五里”木牌的方台。

这幅画是一幅扇面侧页,在它的对幅是一首黄公望所作,而由王玄真书的小令《醉中天》:“没半点皮和肉,有一担苦和愁。傀儡儿还将丝线抽,寻一个小样子把冤家逗。识破个羞那不羞?呆兀自五里已单堠。”

叹骷髅 山西永乐宫重阳殿 北壁西段祖师画传(局部)

在今天,人们看见这幅画时,每每对画中如此描画骷髅感到诧异与神秘,而在宋元时期,骷髅已成为了一种充满寓意的形象。

宋代是中国历史上一个宗教走向世俗化的一个转折期,道教在北宋开始走向世俗化,南宋新道派的出现更是标志着平民化已成为了那时道教的主流趋势。《骷髅幻戏图》对页《醉中天》的作者黄公望就皈依于全真教,王玄真是他的弟子,而《醉中天》中所涉“没半点皮和肉,有一担苦和愁”的骷髅形象在全真教是有传统的。

全真教创始人王重阳有许多关于骷髅的诗画创作,他曾多次画《骷髅图》并赋诗,如,“堪叹人人忧裹愁,我今须画一骷髅。生前只会贪冤业,不到如斯不肯休。”除了画上赋诗外他还写有许多单独的与骷髅有关的诗作,好比《叹骷髅》、《骷髅歌》等等,多是警戒弟子们去除色心与爱欲。

重阳祖师在《立教十五论》中谈到“养身之法”时便说道:“不可愿归,不可恋世,去住自然矣。”全真教认为俗世之人都是“白为骸骨红为肌,红白装成假合尸”的生死无常,而想要羽化登仙必须净心修行,不要贪恋红尘。

庄子

全真教的这种生死观承于老庄“齐生死”的观点,《庄子 至乐》中就有一则关于骷髅的寓言:

文中骷髅托梦庄子,断然拒绝了庄子使其复生的好意,叙述了种种的生之苦与死之乐,生死轮转,生未必有那么好,死也并非是可怖的。这在《列子 天瑞》篇中演化为了一种如同“周公梦蝶”一般的“未尝生未尝死”:

声 明

更多精彩内容,欢迎转发推荐!

原创稿件,受法律保护,转载请联系后台!

评论