最近多地开渔,小飞君这一颗爱海鲜的心早已按捺不住。

前几天又刷到一条关于一部美食纪录片的有趣冷知识↓

敏锐的小飞君马上意识到,李立宏老师正是《舌尖上的中国》第一季和第二季的解说呀,那个听起来就很好吃的声音,真的让人无法抗拒!今天就和小飞君一起用海鲜纪录片来“云犒赏”一下自己的胃吧~

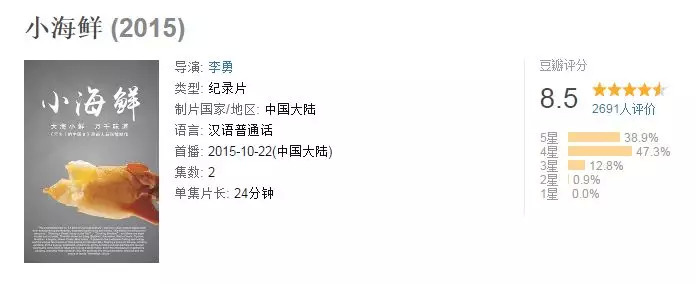

这部纪录片名为《小海鲜》,取景地是浙江省台州市三门县,一共两集,上集说“讨小海”,下集说“烹小鲜”,时长不过40多分钟。不仅解说是舌尖同款,制作团队也是舌尖2的原班人马,豆瓣评分高达8.5!

CCTV的《味·道 味自田园来》也有一期赶往三门县,和当地人一起体验了一把“讨小海、尝海鲜”的乐趣。

什么是小海鲜?

三门县的海鲜多是一些千奇百怪的小型海鲜,大部分生长在海边滩涂或是礁岩上,个头小种类多味道鲜美又十分家常,被称为“小海鲜”。

什么是讨小海?

在三门,获取这些小海鲜的方式,统称不叫“捕”不叫“捞”也不叫“赶”,而是“讨”,和上面的小海鲜连起来,俗称“讨小海”。

讨小海

前面我们说到,小海鲜多长在滩涂或礁石上,如果你以为讨小海就是在这些地方随意捡拾可就大错特错了。驾船出海迎接瞬息万变的天气考验、在礁石间闪转腾挪与汹涌的潮水赛跑、在寸步难行的泥地里慢慢摸索……这世界上,没有一份工作是容易的。

|| 捕鱼界的活化石——拗罾

除了现代化的捕鱼船之外,三门人讨小海的工具也是多种多样,无一不显示着他们的勤劳和智慧。比如由两根6米长的竹竿和一张可开合的大网做成、几乎已经成为活化石的“拗罾”,这是利用杠杆原理,将网沉入水中再抬起捕鱼的工具。

|| 峭壁上的珍贵食材

三门湾向东出海,岛屿和岩礁遍布,这也为贝类螺类等生物提供了绝佳的生长地。落潮后的几个小时内,便是获取它们的黄金时期。它们大多紧紧地吸附在石头上,需要用工具将他们撬下。

越珍贵的食材自然越难取得,人们时常要与潮汐赛跑,抓住短短的几秒钟时间来获得食材。比如生长在陡峭岩壁上的佛手,因海浪湍急船只无法靠近,人们只能使用绳索捆在身上变身“蜘蛛侠”来采集。

|| 单钩闯滩涂

跳跳鱼又名弹涂鱼,个头小而行动敏捷,有时候看似遍布滩涂,但真正要捕捉它们可不容易。不用饵料,只一根竹竿,一只钩,钩鱼能手便能在滩涂地上无往不利。漂亮的挥杆、甩杆动作快得几乎看不清,还百发百中,颇有大侠风范。而《味·道》的主持人单单在泥地里移动就已经耗费了全部力气……

|| 蛏子居然要用“挖”

一直以为看起来干干净净有两只小耳朵像小兔叽一样的蛏子也生活在清清的水里,两部纪录片都不约而同地拍摄了这种常见美食的采集方式,与想像大相径庭。

每年大寒过后,专业挖蛏人就经蛇蟠码头长途跋涉进入这里的万亩蛏田,开始了繁重的挖蛏工作。蛏子是生长在滩涂里的贝类,需要挖开淤泥,徒手采集,目前还没有机器能替代这项工作。因蛏子浑身裹着淤泥肉眼很难分辨,几乎只能凭借手感,还要注意不能碰碎外壳影响卖相。

如果说为了上集为了呈现海鲜本来的样子有些“灰头土脸”,那下集那些端上桌的海鲜可谓是“活色生香”。

烹小鲜

老子《道德经》里有一句话“治大国,若烹小鲜。”其中一种解释是:治理大国就好像烹调小鱼,油盐酱醋料要恰到好处,不能过头,也不能缺位。面对三门的上百种小鲜,这里的人们又是怎样让它们的味道发挥到极致的呢?

|| 三门青蟹

俗话说蟹肉上席百味淡,作为三门的招牌,三门青蟹自然要第一个介绍,而即将到来的9月正式青蟹的收获的季节。姜片黄酒蒸青蟹、红烧青蟹、花雕醉青蟹……光着青蟹的做法,在当地就已经数不过来。

除了单烧之外,将小青蟹一切二,切面蘸上打了鸡蛋的面糊煎,当边缘由青转红面糊凝固时取出,再放在底部铺了肉馅的盘子上蒸15分钟。肉味与蟹味巧妙结合,面糊锁住汁水又阻隔了两方味道的过度交融,妙不可言。

|| 蛏子的新式做法

看了前面《讨小海》里挖蛏子的过程,就知道蛏子从淤泥到餐桌要经过怎样的清洗和处理,当然更要用心地对待它们。除了水煮、爆炒之外,《味·道》里介绍的一种烹饪方式,就让小飞君跃跃欲试!

铁板淬烧蛏子:将蛏子开口朝上码放在铁盘内,不用太过密集,因为蛏子受热会自行开口,当汁水流出并沸腾的时候,浇上一勺白酒,温度瞬间达到峰值。这样做出的蛏子,肉质筋道肥美,在鲜甜之外又多了一股醉人的酒香。

|| 外婆的良苦用心

孩子不吃饭怎么办?饿几顿就好【不的。面对挑食的小朋友,家长们经常要变着法儿把食物做出新花样,骗着哄着他们好好吃饭。

泥螺

《小海鲜》中,外婆带着8岁的外孙到滩涂上捡拾泥螺,准备为他做些下饭的糟醉小菜,这有趣的活动让小朋友来了兴致。

经过食盐的浸泡,泥螺迅速缩水,装入罐中密封一天,再将腌制泥螺的盐水倒进锅里,加上桂皮、姜片和黄酒煮成卤汁,冷却后再倒入罐中再次密封。一个月后,醉泥螺才真正做成。

麦焦

麦焦又称食饼筒、五虎擒羊等,是台州的传统小吃,简单来说就是用薄韧的面皮裹上各种荤素菜肴。虽然菜色不变,仍是外婆拿手的各种菜,但在形态发生了变化之后,小朋友的胃口被瞬间激发了出来。

|| “大锅饭”也能这么好吃!

农历正月十四是三门的元宵节,被称为“十四夜”,这一天家家户户都要制作糟羹,有甜咸两种。在片中的吴岙村,祠堂要在这一天举办盛大的机会,供族人们分享的糟羹自然也必不可少。

甜羹由各种高糖分的食材以及葡萄香蕉等水果熬煮,而咸羹则是各种大荤大素,小海鲜当然也少不了,从爽脆的冬笋山药、鲜嫩的蘑菇豆腐,再到新鲜的虾仁牡蛎、风干的小章鱼、鱼鲞……这样满满地熬上一锅,无论是口感还是味道都极富层次。孩子们会带着食器像西方万圣节要糖果一样,成群结队地挨家挨户要羹,来客越多,主人越是开心。

最后我们再回到“讨小海”的“讨”字上,不是“捕”不是“捞”也不是“赶”,而是“讨”,正是这里的人民对来自大海馈赠的敬畏和感恩吧。

图片、动图素材来源:《小海鲜》、《味·道 味自田园来(六)如何在浙江三门讨到第一手鲜》

评论