在看到我们的轩逸纯电试驾文章之前,不妨先来看看关于轩逸纯电的9个技术问题,这样深度的技术了解可以让我们在试驾中更好的理解为什么东风日产会把这款车打造成这样,其中的平衡和原因在哪里。

1、轩逸纯电是轩逸的电动版吗?

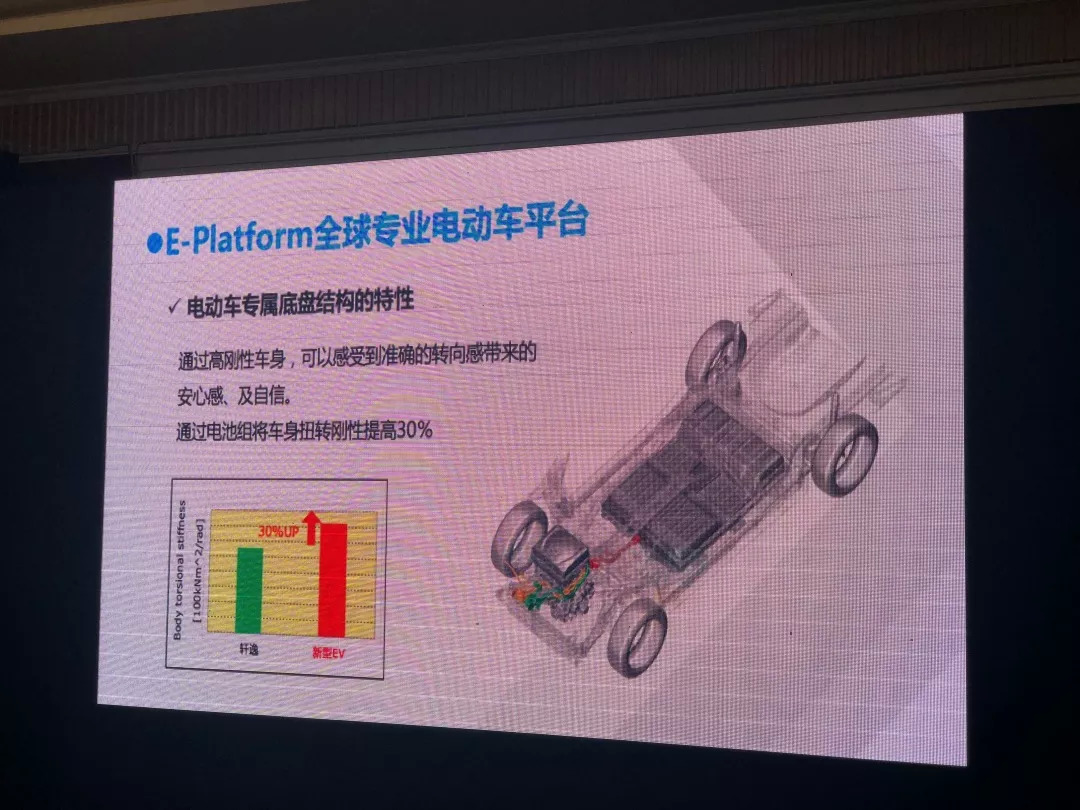

轩逸纯电其实并不是轩逸燃油版车型的电动化,而应该理解为日产聆风的三厢版车型。东风日产技术中心方面强调,轩逸纯电诞生于日产的专业纯电动车平台E-Platform,所以动力总成、下车身、电控技术都是来源于全新一代聆风,只是车身外形结合了轩逸的设计。之所以这么做,是因为两厢车在中国市场并不受追捧,直接导入两厢版本的聆风在中国市场销量可能会比较尴尬。因此,东风日产选择把国内最畅销的家轿车型之一和全球销量第一的纯电动车聆风结合在一起,打造出了轩逸纯电车型。东风日产也再次强调,轩逸纯电不是基于轩逸燃油车产品改造而来,更准确来看应该是基于聆风打造的三线产品,只是东风日产将其归属于轩逸序列内。

2、为什么没有ADAS配置?

轩逸纯电有FEB预碰撞系统,但是没有ACC和L2级别的辅助驾驶,甚至连定速巡航都没有。主要原因是考虑到这款车定位是城市使用,高速巡航的使用场景不多,原本是要搭载定速巡航的,但是商企方面认为需求不大而取消了。而没有采用L2级别辅助驾驶实现城市拥堵跟车,则是因为中国道路情况复杂程度更高,日产比较谨慎,而且轩逸纯电车型研发周期也相对短些,不能完成中国路况的标定,但是技术上没有难度。

3、电池是用的水冷技术吗?

轩逸纯电的技术完全来源于聆风,所以也是采用的风冷技术。并且按照当前日产的电池控制技术,风冷足够应对目前的使用需求。

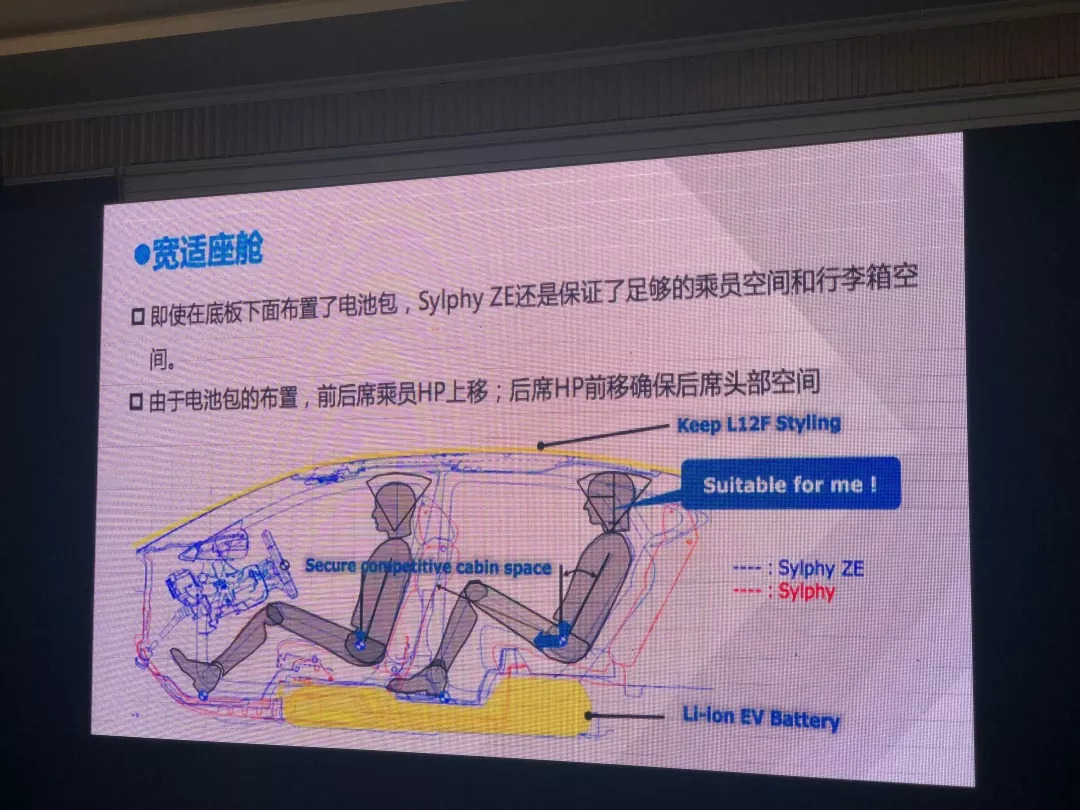

4、针对电池包,车身哪些部分进行了重新设计?

首先聆风是一款两厢车,而轩逸纯电则是一部三厢车型,因此整个后部都经过了重新设计,尤其是第二排座椅做了新的样式。而轩逸纯电用的是聆风的平台,电池设置在底部,所以相对汽油版轩逸车身上是有变化的。最明显的地方是,前后排座椅席的H点做了上移,而后排为了保证头部空间,座椅进行了前移。

5、充电口为什么布置在前面?

前置充电口是日产纯电动平台的标准设计,以后所有的日产纯电动车都是这样的前置设计。

6、为什么日产没有把e-pedal技术导入?

轩逸纯电作为聆风平台上的产品,很多先进技术都是可以装备的,但归根结底轩逸纯电还是考虑在中国市场推出(中国驾驶者使用习惯、场景等因素)而没有装备,电子踏板技术e-pedal就是如此。e-pedal本质上是一个单踏板技术,所谓单踏板就是驾驶员可以仅仅只通过控制油门踏板的力度来实现加速、减速和刹车的作用。从日本市场的反馈来看,似乎这项技术会改变车主的驾驶习惯,比如在弯道中不知道应该踩油门还是松油门,所以就暂时没有在中国市场导入。但是后续如果有需要,东风日产方面是可以解决的。

7、轩逸纯电的电池安全性如何?

日产骄傲的宣称,聆风在全球卖出了32万辆、累计行驶里程40亿公里,然而并没有发生一次重大安全事故。“在之前的日本大地震中,当时正准备出口的一批聆风车型因为海啸而被浸泡在水中很长时间,并且还发生了各种碰撞,最后日产调查发现这些车的电池组并没有发生起火燃烧等类似情况。这足以证明轩逸纯电的电池组安全性。”东风日产新能源开发部负责人表示。

按照东风日产的要求,这次轩逸纯电的国产化他们同样对底盘进行了加高处理,以保证通过性,并且整车也进行过超过标准值的浸水试验。最终,轩逸纯电电池组的安全性是符合日产标准的,也是和全球聆风一致的。

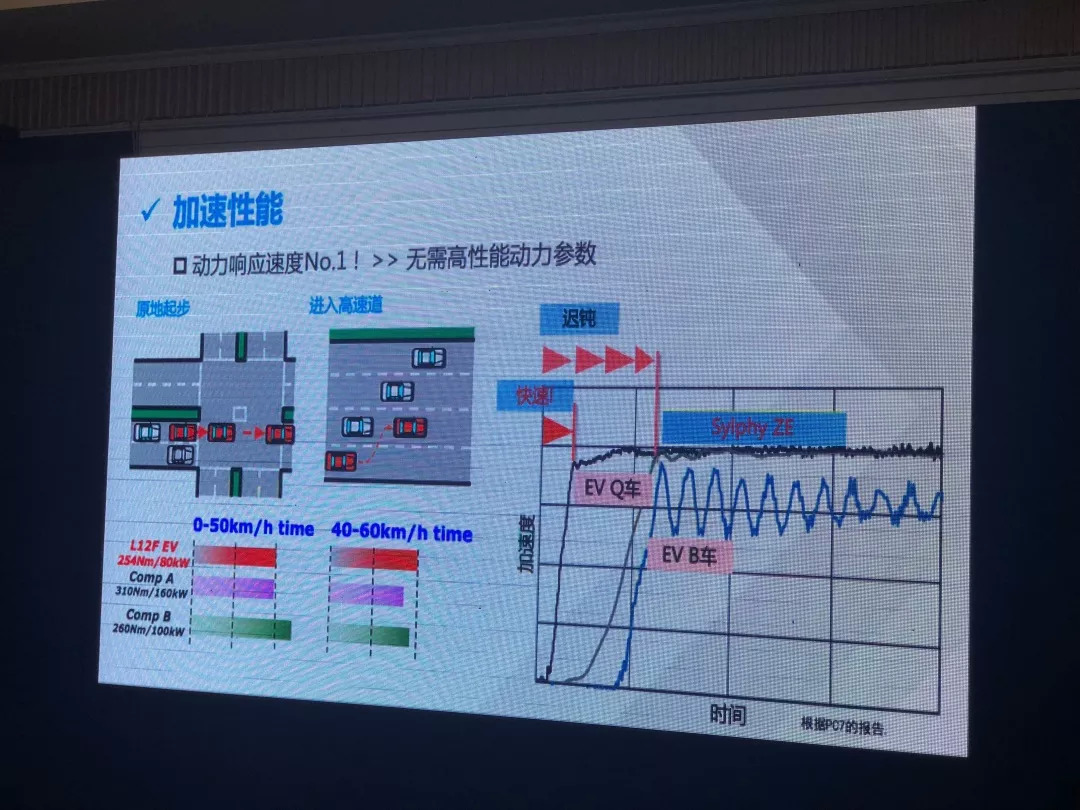

8、轩逸纯电的加速表现为什么强调0-50km/h

轩逸纯电在0-50km/h的加速性能表现非常好,虽然它的电机参数仅有254N·m和80kW,但是加速表现和某竞品所搭载的310N·m、160kW的性能几乎一致。但与此同时,轩逸纯电在40-60km/h的加速性能会弱于竞争对手少许。这完全是日产基于城市道路短暂加速的需求来标定的。

从加速度图标中可以看出,轩逸纯电的设定是在短时间内拉升加速度G值,然后加速度值只会微弱变化趋于平稳,而竞品车型一方面是加速度起来得更慢,另一方面是波动幅度会更大。

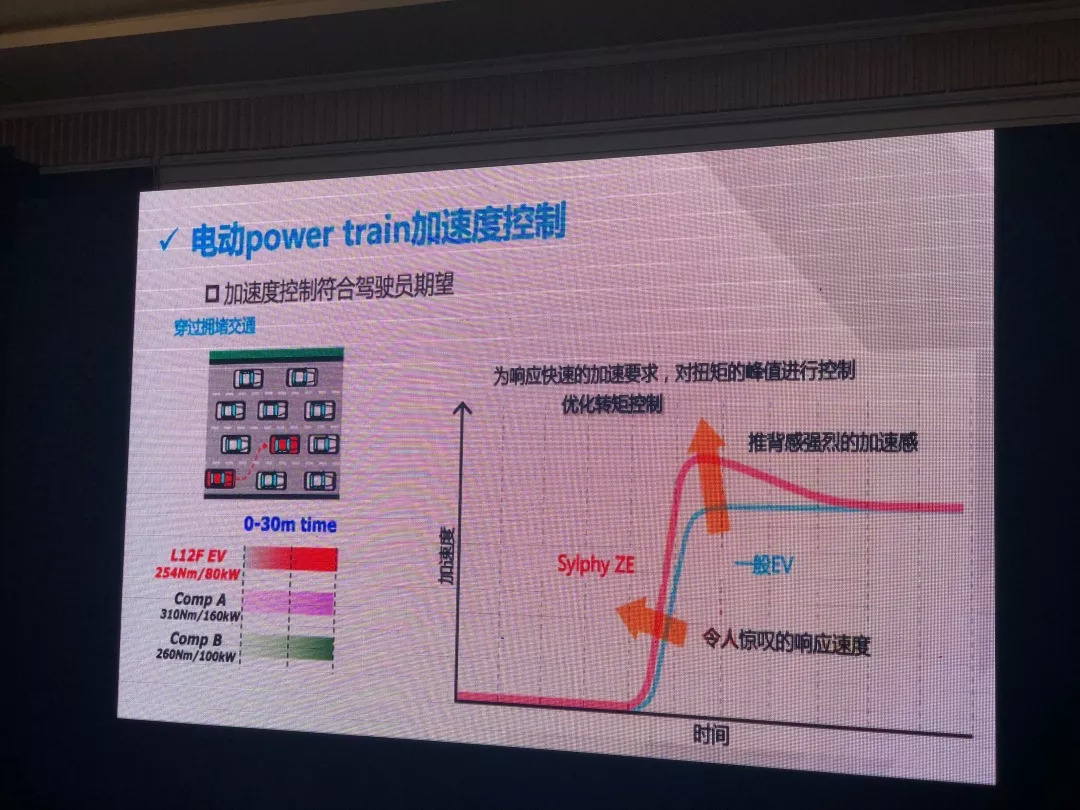

此外,在电动总成的加速度控制方面,0-30M的加速是城市拥堵道路最常见的情况,而这一点上轩逸纯电虽然电机功率低,但是加速效果和竞品是一致的。原因在于加速度控制策略上通过优化扭矩,轩逸纯电会迅速拉高加速度,然后再回落到功率高原,这样可以产生令人惊讶的响应和强烈的推背感。而竞品车型的策略一般都是直接拉升到功率平原后就不再变化了,这样响应性会表现得稍差。

9、为什么轩逸纯电开起来和汽油版轩逸差别挺大?

轩逸纯电的转向、底盘调校和汽油版轩逸差别比较明显,转向手感和准确性更好,底盘更扎实。主要原因还是新车是基于聆风车型而来,大量的部件和转向标定都源于聆风。底部布置电池组以后,车身扭转刚性提升了30%;通过高刚性的车身,可以感受到更准确的转向感带来的驾驶信心,这也是日产电动车平台专属的底盘结构特性。

文|JackieLXX

图|JackieLXX

版权联系:jiashipai@foxmail.com

评论