作者|张友发

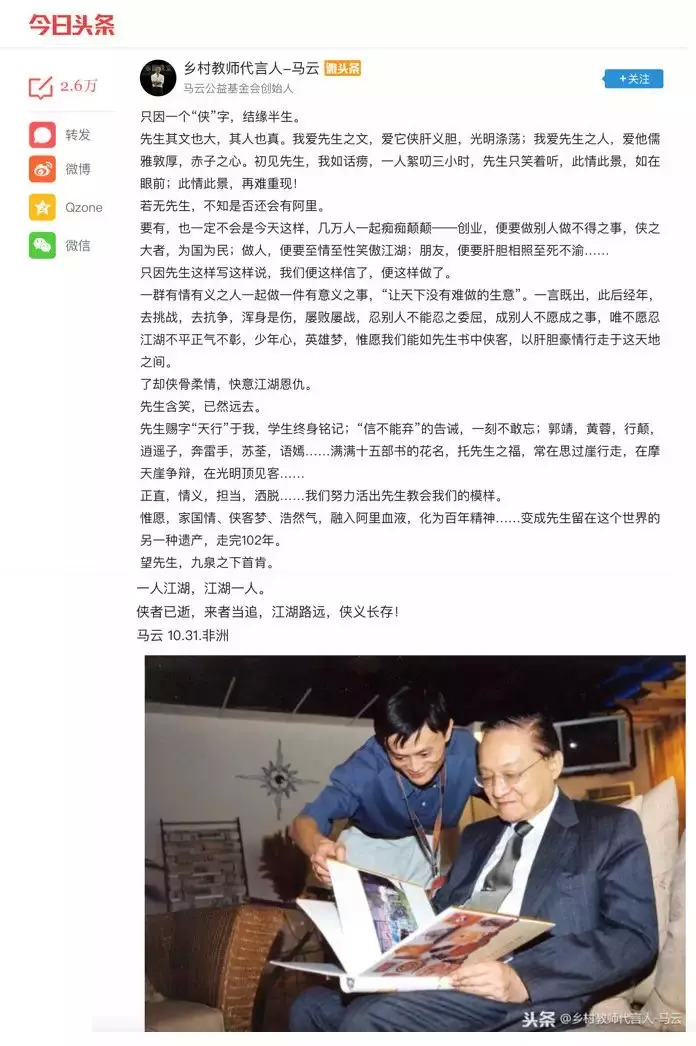

今天,如其他群体一样,中国企业家们因金庸的逝世而生出怀旧和感伤,知名金庸粉丝马云在微头条中表述自己的忧伤之情:“若无先生,不知是否还有阿里。”

张小龙在朋友圈中说,当年在为FOXMAIL起名时,灵感正来自于金庸小说《笑傲江湖》主人公令狐冲。

字节跳动创始人张一鸣也回忆往昔:“记得高中的一个下午,读完最后一本最后一页,怅然若失。后来经常有一个问题在有些时候冒出来:金庸的精神世界有多细腻丰富?那些人物肯定在他心里生动地活动了好久,肯定还有许多没写进书的故事。”

这种情愫不仅来自于共同的阅读记忆,也有企业家精神和金庸武侠世界的交汇。武侠作家之外,金庸还是一名成功的报业大亨。无论是作品里,还是行事间,他都有着现代商业的深刻烙印。

故事可以从1959年说起,这一年,文人金庸成了商人金庸。

创业者金庸

在1959年,金庸出资8万港币,和沈宝新两人共同创办了《明报》。创立明报的行为,被金庸后来回忆往事时称为“人生最大的转折”。

作为自带流量的创业者,金庸很善于用自己武侠作家的光环为《明报》获取关注。报纸刚出版时,销量只有6000份。为扩大销量,金庸在《明报》上连载自己的武侠小说,并以本名“查良镛”发表社评。金庸好友倪匡曾说:“《明报》不倒闭,全靠金庸的武侠小说。”

除了武侠之外,金庸还从内容上树立特色。那时香港的报纸有二类,一类是比较高层次的如《星岛日报》、《华侨报》等;另一类是低层次的如《响尾蛇》、《超然》等,以色情迎合男性读者。

早期的《明报》以小说及趣味资料为主,每日出版一张。当时的《明报》更像一份“走偏锋”的小报,利用小市民感兴趣的话题, 再配上金庸的武侠小说吸引读者。

《明报》亦不避讳立场,并以此作为报纸卖点。在左右对立的香港新闻界,明报打出的旗号是“不左不右,绝对中立”。60年代,大陆和香港社会均处于动荡之中,明报由于其对于难民潮的报道与立场鲜明的社论,开始成为一份受知识分子欢迎的高级报纸。

1967年的六七风暴中,香港社会处于高度的紧张,金庸秉持其不左不右的立场,发表社评更加频繁。由于他的政治态度,金庸一度被反对者列入暗杀名单。不得已,他以去新加坡新办一份报纸的名义,避难了两个个月。

这之后,《明报》销量不断上升,达到了20万份。

金庸无疑是一位勤奋的创业者。在明报期间,金庸保持着下午写社论,晚上写武侠小说的习惯,坚持更新了二十年。金庸的社论经常改动,修改时,整个报馆就在等这一篇文章。旁边站着排字工人,对他说:“查先生,无须再改了,得了,要拿去排字了。”

明报站稳脚跟后,金庸扩大了经营范围,创办了多家报纸,包括《新明日报》、《武侠与历史》、《明报晚报》、《财经日报》等,之后业务进一步多元化,涉及出版、旅游等业务。

1991年《明报》上市时,市值达到8亿7千万港币,金庸独占六成。在香港《资本》杂志评出的“90年代香港华人亿万富豪榜”,金庸以12亿港币资产名名列其中。

不久后金庸激流勇退,《明报》也不再辉煌。1995年,充满小报风格的《苹果日报》创办,其八卦娱乐的风格完全改变了香港的严肃新闻市场,明报在苹果日报的冲击下从顶峰下滑。香港知名评论家马家辉说,《明报》经过很长时间的调整,才从苹果化和非苹果化的左右摇摆间找到位置。

2006年被媒体询问是否还会看明报时,创始人金庸颇有些恨铁不成钢:“不看了,《明报》办得没有趣味。我看《苹果日报》,虽然它办得也不好,但是它消息很多,真的假的都有。”

悼念金庸的消息排在头条热搜的前列

从香港到大陆

身兼香港大报主管和畅销武侠作家的双重身份,金庸和大陆的商业合作不少。在打交道的过程中,金庸保持着传统媒体人的敏锐和对现代商业规则的追求。

主持《明报》时,金庸就和大陆有过业务合作。当时,新浪创始人王志东还在北大方正主持中文平台软件编写工作,金庸邀请北大方正为明报解决中文排字问题。彼时中文报纸几乎都没有电脑排字的习惯,王志东接受邀请后为其设计了中文排字方式。《明报》采用后,全香港得以开始推广,后来扩散到其他中文区,由此可见金庸的商业头脑。

进入新世纪,金庸更多和大陆商家在版权上打交道。2000年7月29日,马云第一次见到金庸,两人相谈3小时,临走时,马云拿出书求签名,金庸一看说:“全是盗版!不支持盗版,不能签。”最终,金庸在餐巾纸上以“相见恨晚,一见如故”八字赠于马云。

这之后,金庸一直在为版权和大陆商家打着官司。最近是在2015年,金庸发现作家江南在未经其同意的情况下,在小说《此间的少年》中大量使用了自己小说的知名人物,于是将其告上法庭。这桩案子在今年8月宣判,法院的将江南的行为定性为不正当竞争。这件事被业界称为“同人作品第一案”。

从某种意义上来说,金庸对作品的保护教育了大陆版权市场。

金庸最先和央视达成电视改编的版权合作,由张纪中执导《笑傲江湖》

作为纸媒时代的执牛耳者,金庸还和大陆互联网企业有过一次直接的对话,2000年7月29日,马云邀请金庸坐镇主持一场互联网行业的“华山论剑”——西湖论剑。这一届论坛的主题是“新千年,新经济,新网侠”,正处于互联网起步期的企业家们,以网侠自喻,像金庸小说里刚踏入江湖的青年侠客一样意气风发。

这次论坛上,前来赴会的有新浪的王志东、搜狐的张朝阳、网易的丁磊、8848的王峻涛、加拿大驻华大使、英国驻沪总领事及50多家国际跨国公司在华代表。

当时的金庸作为主持人,向五位互联网新贵提问:‘你们各位的业务很忙,但很多不收钱,那你们的收入从哪里来?公司上市可以吸引资金,投资者从外国调钱过来,这个钱利息给他们,是不是肯定的会给他们利息?你们现在开支很大,规模很大但做得很成功,从这一方面我很仰慕各位,同时也担心各位如果这样搞下去,钱花光了,不能维持怎么办?”

这届“西湖论剑”是一个开始,金庸无疑是这次大会影响力的一个扩散器。阿里巴巴和马云也借此宣传了自身,西湖论剑自此成为一个颇具影响力的商业论坛。金庸作为传统媒体的从业者,对互联网公司依赖外资和盈利模式的质疑,在新媒体时代也不再成为问题。

商业与武侠

对于大陆商界,金庸首先是以作家的身份起着持久的影响。金庸光怪陆离的武侠世界潜移默化地影响着企业家们的言行,其故事的精神内核也和企业家的经历产生共鸣。

马云是金庸的头号书粉,他曾说:“刚创业时,我们18个阿里巴巴的创始人,十六七个都对金庸小说特别喜欢,金庸的小说充满想象力,充满浪漫主义和侠义精神。尤其是侠义精神,给我个人的影响非常深,对阿里巴巴文化影响也非常深。”

这种影响体现细微处,阿里巴巴办公室以金庸小说的武林圣地命名:马云的办公室叫“桃花岛”,会议室叫“光明顶”,洗手间叫“听雨轩”。阿里巴巴的价值体系,先后被称为“独孤九剑”和“六脉神剑”。

阿里巴巴每个员工都有个“花名”,出自武侠或玄幻小说中的正面角色。马云的花名是“风清扬”,出自金庸小说《笑傲江湖》,马云曾透露喜欢风清扬的原因:“第一,他是个老师,他自己不愿意出去却培养了令狐冲;第二,他是无招胜有招,他是基本上打穿了整个剑法,我觉得特别好,当然无招胜有招,无招本来也是招,至少在公司里我这么觉得。”

2004年,金庸为淘宝网手书“宝可不淘,信不可弃”,金庸还给马云送了一个别号——马天行,取意为“天马行空,从不踏空”。从这些题字里,可以看到金庸书里的侠义精神和大陆企业家阶层追求的融合。

在金庸小说里,主角往往起于微末,通过各种机遇习得绝世武功,最后成为大门派的执掌者。对于在激荡三十年成长起来的中国企业家,书里人物的命运和自身的命运无疑有着重合。

玻璃大王曹德旺就自比为《侠客行》中的石破天。在《侠客行》中,石破天原本是一个小乞丐,为人忠厚老实,在误打误撞的情况下机缘巧合修炼成绝世高手。

曹德旺出生在1946年的上海,由于家贫,他早早地跟着父亲做生意,后来种白木耳、当厨师、修自行车的底层吃苦经验,1987年,他创建了福建耀华汽车玻璃公司,如今福耀玻璃已经是全球五大玻璃厂商之一。这种草根英雄,无疑会是金庸最爱写的角色。

60年代明报的经历让金庸的作品更具有政治性,《笑傲江湖》即写于此时,读者在文中可轻易找到各种政治与社会隐喻,金庸在后记中就提到,当时越南议员在西贡开会时,会以你是岳不群,你是岳不群来互相指摘。

对于在政商关系中谨小慎微的中国企业家,读懂其中的意味并不困难。前南德集团董事长牟其中曾三度入狱,并在狱中成为金庸迷,他对周围的人谈起读后感:“这里面有很多隐喻和影射,如果能把这些读出来,那就很有意味,就能明白金庸的意图。”

众多明星在微头条缅怀金庸

金庸创办明报时,亲历了香港的现代化进程,与商业社会的重构与崛起。他的作品进入大陆后,市场化的激流正改变着原本的经济地图,企业家们的怀旧让大众回忆起金庸所勾连的这两个大时代。

金庸跨越了激荡的20世纪和未知的新世纪,在充满变数的中国商业故事里,他始终是一个具有多义性的符号。而当他的背影远去时,江湖的故事,还在继续。

三声原创内容 转载请联系授权

评论