作者:骆北

吴佳渠觉得大学生活应该更刺激一点!

这个中国政法大学中文系三年级的学生,穿着一条普普通通的黑色运动裤和一件白色卫衣,文文静静,笑起来有点腼腆,内心却有种躁动,他迫切地想做一点有趣的事情,别人一听就觉得“哇,cool!”的那种。

“学校里面大家都学法律,同班同学也基本都辅修法律,毕业后直奔体制去。我不太适应学校里这种严肃沉闷的环境,又死板,又无聊。”

生活需要突破口的时候,游戏出现在他眼前,不过和大多数人不同的是,比起玩游戏,他觉得做游戏才是一件更有意思的事情。

“有很多想法,想在游戏里面实现,自己尝试去做的时候就能激发出自己全部的热情和兴趣,有种忘乎所以的感觉。”

于是这个中文系出身的文科生,一年前开始在网上看视频自学编程,半路出家当起了程序员,一点点啃那些生涩的专业知识,曾经也怀疑过自己,有过特别想放弃的时候。

直到有一天,他玩了一个高难度的解谜探索游戏《见证者》,看到了“诗篇46的秘密”。

“那种感觉直击灵魂”,他对刺猬公社(ID:ciweigongshe)说。

从《圣经》到莎士比亚,人们通过伟大的艺术品来窥视世界,并化身“彩蛋猎人”,探索其中隐藏的秘密,同时也对它们报以敬畏。

这样的作品深深触动了他,吴佳渠克服一切顾虑,下定决心,要做出自己想做、属于自己的游戏来。

他在网上报名参与了一次小型的game jam试了试手,发现在这种极其有限的时间内的游戏开发挑战,可以最大程度上把自己的潜力激发出来,可惜他是个新人,没能和别人组上队,只做出了一个很简单的小游戏。

不过在前几天举办的腾讯功能游戏开发者大赛上,从11月1日到5日,历时四天,他终于和同队的小伙伴们一起做出了一个创意十足,让他心潮澎湃的游戏。

这次比赛由腾讯功能游戏主办,为国内开发者提供与海外功能游戏开发者共同创作的机会,参与者在5天时间内围绕群体关怀、社会管理、个体发展、前沿科技等几大维度,以五名开发者为一队,联合创作数款功能游戏原型,腾讯功能游戏会根据考核结果,为优秀作品提供孵化机会。

什么叫“功能游戏”?这个概念对于国内的玩家来说十分陌生,其实在国外“功能游戏”也可以叫做“严肃游戏”,简单来说,这种游戏除了可以玩之外,还能在某些领域实现特定的用途。

中国科幻文学扛鼎之作《三体》中,地球三体组织为了替三体人解决三个太阳运行规律的问题,特地开发了一款极其逼真宏大的游戏——《三体》,玩家戴上VR设备,扮演牛顿、哥白尼、秦始皇等历史人物,制造了多壳宇宙模型、人列计算机等精妙绝伦,令人叹为观止的机器,来演绎预测三颗太阳的运动过程,找出让三体人脱离苦海的办法。这其实就是一款功能游戏。

再如近期大火的《中国式家长》,以让父母和孩子在游戏中理解对方;还有腾讯游戏出品的《尼山萨满》,把北方少数民族文化用传统美术元素和独特民族音乐呈现出来,让玩家体验不一样的文化之美。

功能游戏兼具专业性、应用性、互动性和趣味性,可以在垂直领域实现知识普及、模拟训练、系统学习、文化传递等功用。

吴佳渠觉得,比起文字、纪录片、图片等单一形式的媒介,游戏具有更强的表现力,“如果你想,你甚至可以创造一个世界”。他和同组的其他5位来自国内外的小伙伴一起,开发了一款名叫《OVER GROWN》的游戏,直译为“过度生长”,还起了一个副标题,“俯仰之间,已为陈迹”。

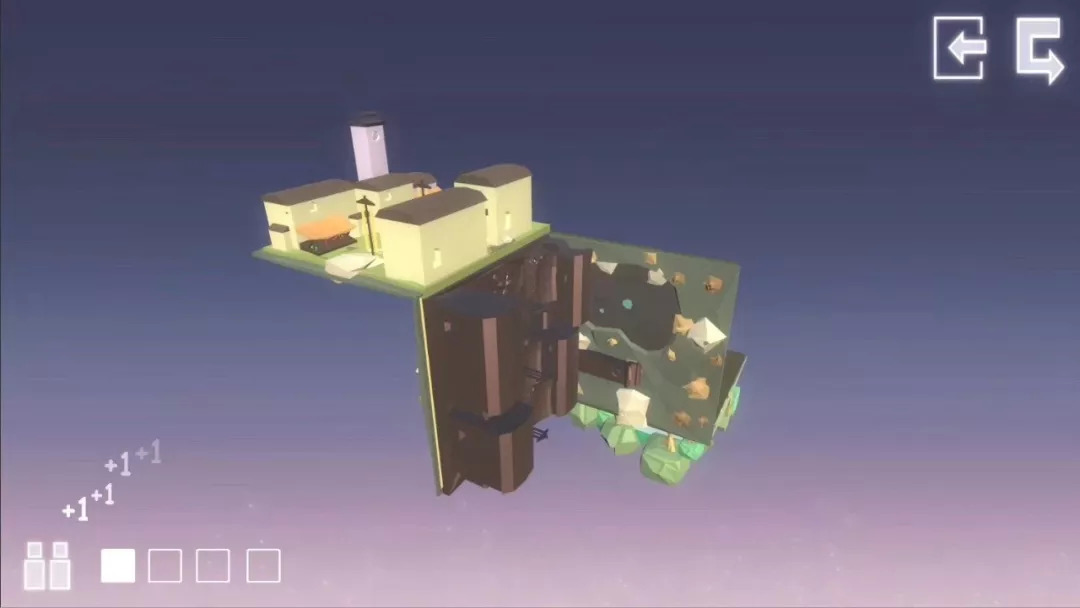

不用说,这句出自于王羲之《兰亭集序》的话肯定是中文系的吴佳渠提出来的,他觉得这句话十分贴合游戏的玩法和主旨。《OVER GROWN》是一款3D解谜游戏,美术风格上很像口碑佳作《纪念碑谷》,不过玩法要更有创意和挑战。

他们的灵感来自于小学生常做的正方体展开题,和魔方的翻转。在屏幕中,存在几个正方体的展开面,每个展开面上要么是城市,要么是森林。具体到每个展开面上,展露在外的那面处于激活状态,背面则是未激活,激活中的城市是高楼大厦,未激活的是一片废墟,激活的森林则郁郁葱葱,未激活的全是大大小小的树桩。

游戏的最初设计目标是,通过翻转改变展开面的属性和位置,把森林变成未激活,资源转移给城市,以此不断激活城市,增加人口数量,实现城市的扩张。他们想让玩家一步步亲手把环境破坏掉,在最终结局里,世界面临毁灭,整个画面崩塌掉,曾经以为高楼大厦就代表着美好,最后成为虚幻,通过这种反向刺激,来引起玩家的环保意识。

比起教会玩家如何保护环境,该做哪些事情,他们想做得更深入,直抵源头。

“教一个人干什么事情,难度不在于告诉他怎么做,而是应该告诉他为什么做,让他从根本上改变思维,去相信这么做是对的。所以我们想向玩家传递一种理念,让他们意识到这个问题很严重,而且是他们自己造成的后果,这是根本的改变,而不是今天教大家种树,明天叫大家浇水这样的。”

不过吴佳渠也很纠结,不知道这样的设计会不会被玩家接受。他自己在玩《这是我的战争》时,扮演一个流离失所的平民,要在乱世当中艰难求生,如果不去抢劫和偷窃甚至杀人,自己就真的会饿死,有一次为了抢一点食物,失手打死了一对老夫妇中的一个,第二天他再去,另外一人也失去踪影,那一刻内心的忏悔与难过让他放弃继续玩这个游戏。

在《OVER GROWN》这个投注心血的游戏上,他们想表达生存和毁灭、抉择等严肃主题,也想实现游戏的可逆性和多结局,面临着一大堆复杂到超出能力的问题。其他小组的白板上大多写着关卡设计、文案等,他们的白板上则画了一大堆立方体的展开图,像是一堆人围在一起做数学题。

“我个人觉得我们组的创意很好,如果能实现,这个游戏会有极其丰富的可玩性,会有各种我们作为开发者都不知道的解法,但在开发上,我这个半吊子程序员实在不知道该怎么解决算法的问题。”

为此他们还专门请教了其他组的一位数学老师,吴佳渠和刺猬君开玩笑说,“早知道我就报考数学系了”。

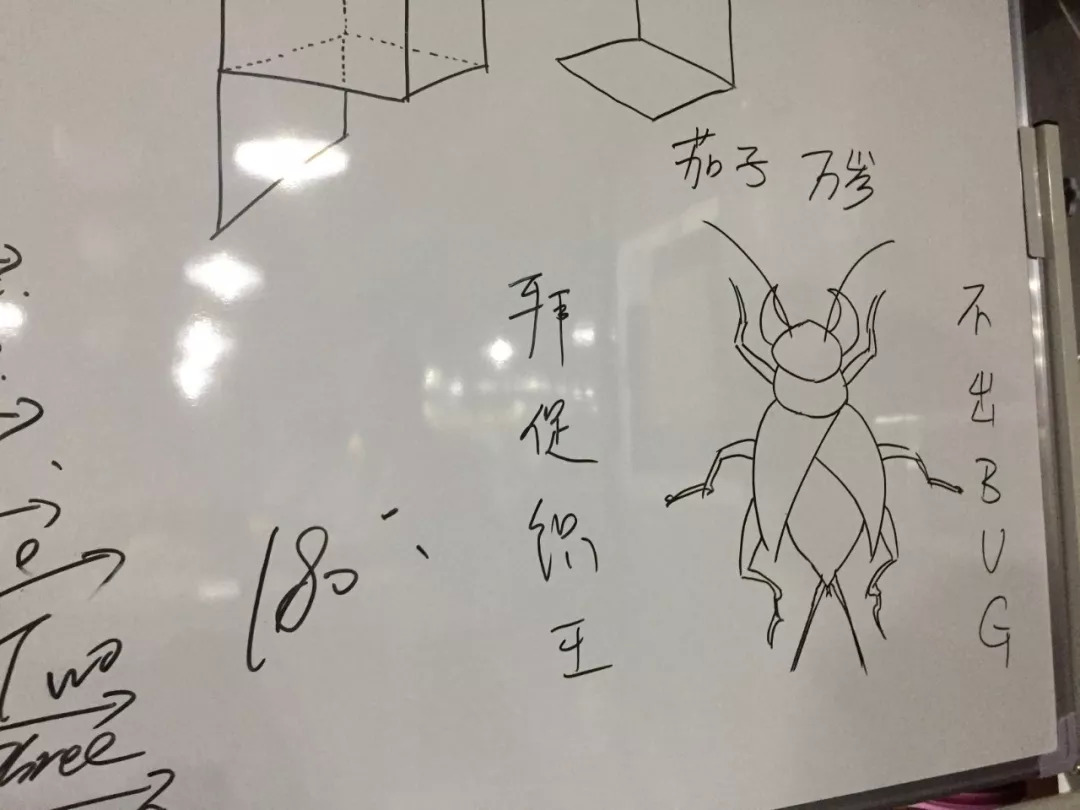

参加路演的前一天凌晨,他们决定把之前的所有程序推翻重来,全组的人都很慌张,怕在这剩下的30多个小时中完成不了,如果连一个demo都做不出来,就太丢人了。为此,他们整整熬了两天两夜,四十多个小时都没有睡觉。他们把《太吾绘卷》中的促织画在白板的一角,旁边写着,“拜促织王,不出bug”。吴佳渠把《太吾绘卷》的开发者当成榜样,后者也出身中文系,程序员弃他而去后自学编程,做出来的游戏竟然还没有bug。

在这次比赛中,熬夜并不是吴佳渠他们小组的专属。几乎每个小组,都遇到了各种各样的难题。有一个小组开发了一款消防模拟解密游戏《Life First》,类似于密室逃脱,教玩家如何使用消防器具,在火情严重时该如何利用屋内物品保护自己。结果游戏里的火灭了,有组员却因劳累过度,发烧进了医院。

还有一款叫《树棺》的游戏,开发团队里有一位侗族的少数民族姑娘,听家里人讲述过家乡一带部分苗族群落的一种民族传统,即在族内有小孩出生,他的父亲会亲自为他种下一棵树,这棵树陪着孩子一起成长,等到他去世的那天,人们会把树砍掉,为他做一口“树棺”,这个故事成为团队的灵感来源,但由于并不是自己民族的传统,负责美术的组员花了大量时间查找资料,奈何网上资料有限,为此也熬了几天夜。

在类似的极限开发挑战中,工作量太大,时间不够用是开发者们面临的最大困难。除此之外,在这样的跨国组队中,还会有沟通不畅、文化差异、分工不均衡甚至电脑突然崩溃等状况,开发者普遍要忍受巨大的心理压力。

“我是很心疼他们啊,一帮小孩,真怕把身体累坏了”,活动承办方Indienova的项目负责人刘林感叹道。为了做好后勤保障,Indienova派专人全程陪着开发者们,随叫随到,送水送饭,帮他们做一些器具模型,甚至陪着一起彻夜通宵。

“他们都这么拼了,如果能做出非常好的功能游戏来,那价值可不是熬几天夜能抵得了的,到时候我们也有一份功劳。”作为承办方,Indienova有非常丰富的此类项目经验,他们也致力于推动中国独立游戏的发展,为独立开发者提供了素材、推广、发行等多方位的支持。

在这次比赛的设计上,他们也采用了一些不同于传统game jam开发比赛的方式,比如在比赛前就根据开发者们的情况按最佳资源利用的配置定好了组队方案,同一队中有经验丰富的从业者,也有学校里没毕业的新人,采取老带新的策略,让大家相互学习,也避免了游戏开发前后期不同岗位工作量不平衡的问题;另外还邀请了北欧瑞典舍夫德大学马库斯教授作为导师,为开发者们提供全程指导。

中国的开发者们学习到的最重要的一点,就是游戏开发过程中流程的把控,国内的许多独立游戏团队往往喜欢闭门造车,不专业的流程管理也降低了开发效率,浪费了有限而宝贵的资源,学校里的老师也很少会教学生这一点。马库斯教授则在比赛第一天的头脑风暴后,就抛出一个严格的时间表,一条一条必须在规定时间内完成,每日检查,有效激发出了开发者们的潜力,培养了工业流程意识。

还好,困难再多,结果着实让人惊喜。由41名来自6个国家的参赛选手组成的7个小组,在11月5日路演当天把他们千辛万苦做出来的游戏demo搬到了大屏幕上,供其他人试玩。

有一款游戏前面挤满了人,大家聚精会神地看着一个小哥摆动手柄,操作着一个“日”字在屏幕上跳来跳去,一层一层攀爬,画面时亮时暗。这款名叫《NO.1》的2D横版过关游戏的主人公是一个“一”字,过关途中可以捡起或丢弃笔画,组成其他字,新组成的字还拥有根据字义设定的技能。

这个游戏是根据唐代大诗人李白《梦游天姥吟留别》而创作的,小组在demo中挑了“云霞明灭或可睹”“云青青兮欲雨”和“列缺霹雳,丘峦崩摧”三句诗,用“一”字拆分或组合成不同的汉字来和环境互动解谜,让玩家体会诸如“一生万物”的中国的传统文化和古典文学,在功能上则可以帮助学习汉字或古诗的人更好地理解和背诵。

还有一款名叫《MARIKO》的色彩游戏,让一个在美术馆睡着了的孤独的小女孩通过采集调和色彩来与美术馆的怪物奋战,用相同颜色通过障碍物,用对比色来消灭怪物。组员们希望通过这个游戏教会小朋友如何通过单色调和形成复合色,以及哪些颜色是对比色。

“除了色彩方面的教学,未来我们还希望把颜色和比较基础的大众美术知识相连接,每个对应的艺术流派不一样,其他很多要素都会继续在接下来的制作中去加入。”主创在路演时说。

吴佳渠觉得这次比赛的开发者们都十分厉害,但是自己的创意还是最牛的,讲到这的时候,他不好意思地笑了一下,但是眼神很自信。但是他对游戏的完成度不太满意,“时间还是太少了”。

路演环节中,评委们都会问到开发者,有没有把这个游戏继续做下去的想法,几乎每一组都给出了肯定的回答,他们有些还是学生,有些是已经工作几年的行业从业者,还有外国伙伴,但都表示愿意协调时间把游戏完成。在他们看来,这次比赛的结果如何不重要,但他们的创意都很新颖,每一个游戏都有独特的功能价值,能够解决一些具体的问题。

其实来之前,很多开发者都抱着参加一次普通极限开发挑战的心态,并不太看好功能游戏的前景。

“我认识一个独立游戏开发者,开发游戏两年,从北京二环搬到了浙江嘉兴,惨到不能再惨。现在开发市场化的独立游戏都很难,更垂直更专业的功能游戏就更没有市场了。”《树棺》团队的一位开发者很坦白地说。但是参加了这个比赛,她有了很大的信心。

“和国外小伙伴了解到,在国外功能游戏的开发应用已经形成了体系,产学研结合,大学里有功能游戏开发的专业,有一个北欧小镇全都在开发功能游戏,另外政府也提供了很多政策支持,帮助开发者与医院、军队、学校、博物馆等机构直接对接,成果实现功能游戏的市场化,在中国功能游戏的概念虽然刚提出,但是潜在的价值非常值得挖掘。像腾讯游戏这样的行业头部企业能在功能游戏的研发代理上投入更多的话,相信未来会越来越好。”

Indienova联合创始人也坦言,希望在腾讯功能游戏的支持下,能把功能游戏开发者大赛办成一个系列比赛,这是第一届,这些开发者都是种子,通过他们把功能游戏的概念和价值传递给更多行业内的人,和学校里的学生,期待有一天,功能游戏能够从星星之火,终成燎原之势。

对于吴佳渠他们来说,这些都还太遥远,他想毕业后出国深造,学习国外游戏制作的先进理念,顺便把自己的半吊子编程好好修炼一下,《树棺》组的三个小姑娘,也都坦言有深造的计划,虽然做游戏面临很大的社会、家庭压力,但都不想放弃这件有趣的事情。

“我每次回家到楼下小卖部买东西,店主都不给我好脸色看,因为听说我开发游戏,他儿子正好天天沉迷在手机游戏里面。我怎么也要做出一个好的功能游戏拿给他看!”叶知秋愤愤不平地说。

不过,通过这次比赛,她认识了这些有共同志向的小伙伴,可以互相鼓励,成为游戏开发道路上最给力的朋友。她们把名字签在白板纸上,相约以后一起参加开发比赛。

有这些年轻的开发者,和越来越多的开发者交流赛事,和腾讯等头部大厂的投入支持,功能游戏,未来可期。

评论