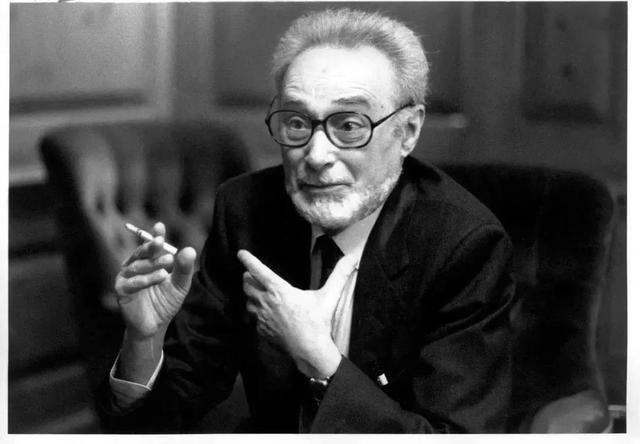

文 | [英]伊恩·汤姆森,自由作家、记者,最后采访莱维的几位记者之一,也是首位为莱维立传的作家,作品另有《南意大利》《你好,布莱克:海地之旅》。

编者按:普里莫·莱维是一位化学家,自小便痴迷试管和药剂,一生中有三十余年从事化学行当。他是一位伟大的作家;他因参与反法西斯运动被捕而沦为奥斯维辛的174517号囚犯,劫后余生,他成了大屠杀重要的记录者和见证者,一次次清醒地做证、反思,写下了关于人类道德的重要作品。

卡尔维诺、艾柯、菲利普·罗斯、索尔·贝娄、欧文·豪、列维-斯特劳斯、托尼·朱特……他受到无数作家和普通读者的欣赏。但撇开这些身份,他亦时常显露一种少年般的笨拙和羞涩,对昆虫和游戏的兴趣;他有作为儿子和丈夫的两难困境,也有不被家人倾听和理解的苦恼。

本文作者伊恩·汤姆森在意大利及世界各地花费十余年进行调查研究,挖掘出莱维作品之外的许多鲜为人知的重要真相。

奥斯维辛的末日就要到了。

运气再次救了莱维。1945年1月11日,他因猩红热被送进了传染病房。结果,莱维逃过了即将到来的大疏散。而在这次疏散中,大多数犯人都因饥寒而死。小小的隔离病房很干净,有10张三层床、一个衣柜、几个小凳和一个马桶。所有这些都挤在一个三乘五米的空间内。莱维现在的体重不到38公斤。他的四肢和身体上布满了深红色的疹子。他不时陷入昏迷。

“我从来没想到莱维能活下来。”当时负责治疗他的意大利医生奥尔多·莫斯卡蒂回忆。“他发着高烧,舌头像草莓一样红。”

莱维是传染病房里的第13位病人。两个斑疹伤寒病人,三个患白喉,还有一个面部丹毒。其余的是猩红热病人,或者同时患上多种传染病。

病房之外,营区陷入了一片混乱。装甲车、涂有白色伪装的虎式坦克、骑马或骑自行车的德国人、背着背包的党卫军、无主的马匹、乌克兰哨兵和他们的狗、I.G.法本公司的员工、慰安所里的波兰妇女:所有人都急着离开。

1月17日,莱维进入传染病房的第七天,一名希腊理发师走了进来,最后一次为病人理了发。33岁的钱姆·阿什肯纳西(Chaim Aschkenasi)已经在奥斯维辛度过了漫长的三年。集中营要疏散了。这让他掩饰不住自己的兴奋。他用德语急匆匆地对莱维说,所有能走的病人最好赶紧起床,跟上队伍。柏林帝国政府下的命令是不要留下一个证人。

两个患猩红热的匈牙利人从窗户爬了出去。人们再没有见过他们。病房里的病人总数,包括莱维,变成了11个。莱维感到自己没有一丝力气,在他后来写给让·萨米埃尔的信中写道:“发着40度的高烧,我连一公里也走不了。”他孤独地躺在病床上,等着党卫军来终结他的性命。

远处不时传来的闷响表明苏军几乎已经逼近到射程之内。红军已经占领了布达佩斯和华沙。一些犹太人,在得知疏散的命令后,怀疑这是他们大屠杀的借口。没有人知道究竟会发生什么——德国人周围的一切都在崩溃中。在冒着风雪步行离开营地前,同志们来向莱维告别。“来,和我一起住在瑙吉考尼饶(Nagykanizsa)吧。”

匈牙利人约里·考夫曼(Juri Kaufmann)告诉他。但考夫曼在四天后就死去了。然后阿尔贝托·达拉·沃尔特来了。他们会以这种方式分开真是不可思议。要不是阿尔贝托小时候得过猩红热,那他现在一定会和莱维一起躺在病房里。他尴尬地向普里莫打招呼:“再见啦,祝你好运。”然后就踏上了他那凶多吉少的疏散之路。

德国人开始焚烧奥斯维辛的登记簿,并在奥斯维辛三号营和四号营扫荡最后的药品。他们拆毁了手术室,带走了手术台、电炉、阿司匹林、镊子。任何东西都不留给苏联人。希腊医生萨洛蒙·萨穆埃利迪斯(Salomon Samuelidis)1906年出生于雅典。

他为冬日的疏散做好了准备,穿着厚厚的裤子,戴着一顶巴拉克拉瓦盔式帽,还背着一个背包。他以为莱维就要死了,便嘲笑似的扔给他一本法国小说,罗杰·韦塞尔(Roger Vercel)在1935年创作的《拖轮》(Tug-Boat)。“留着它,读一读,等我们重逢时再还给我吧!”3他带着满不在乎的快乐对莱维说。有人最后在德国东部的布痕瓦尔德集中营听说过萨穆埃利迪斯。

普里莫·莱维传 / (英) 伊恩·汤姆森著

室外正下着大雪。莱维的下铺是一名来自阿姆斯特丹的年轻荷兰人,曼纽尔·拉克马克(Manuel Lakmaker)。上铺是查尔斯·孔勒尔(Charles Conreau),一个满面愁容的高个子法国人。32岁的他原本是学校里的教师,后来参加了抵抗运动。他并不是犹太人。他的囚犯号码是200258,这表明他是一名新来的犯人,不具备有用的经验。而莱维发现他天真得令人不安。莱维把自己的饭盒藏在褥子里,再把一柄勺子塞在床框下。勺柄已经磨尖,可以用作刀子。

在病房里还有其他四名法国人——亚瑟·迪卡姆(Arthur Ducarme)、让·瑟泰里特(Jean Sertelet)、迪尔沃·卡格诺拉蒂(Dilvo Cagnolati)、伊夫·多尔热(Yves Dorget)。他们曾经是抵抗运动的战士,也都是天主教徒。迪卡姆,55岁,原本是一名收银员。

卡格诺拉蒂,出生于1923年,是一名铁匠。多尔热,30出头,在奥斯维辛的档案里被注明为“工匠”。瑟泰里特,仅仅24岁,是一名农夫。这些身材结实的法国人都是囚犯编号在200000以上的新犯人。所以,他们并不十分瘦弱。

病房里的两名法国犹太人,艾萨克·托沃罗斯基(Issac Towarowski)和杰克斯·艾尔凯莱(Jacques Alcalai)则瘦得不成人形。据记载,艾尔凯莱是来自法国图卢兹的一名商人。按奥斯维辛的标准,57岁的他已经算是一名老人。对于另外两名病人,除了知道他们是犹太人外,我们对他们一无所知。他们就是捷克斯洛伐克商人斯琴克和匈牙利化学家索莫格伊。与这10个人为伴,莱维不得不集中精神以坚持到苏军到来——如果党卫军没有提前杀死他们的话。

1月18日清晨,红军抵达的八天前,奥斯维辛四号营的疏散开始了。

穿着大衣、背着背包的党卫军在雪地里跺脚取暖,等待着开拔的命令。他们的狗看起来非常紧张,不停地狂吠和跳跃。在铺天盖地的暴风雪中,布纳-莫诺维茨集中营的犯人以千人为基数排成长队。大约1万名奴工列队冒雪走出营地。

这将是一次可怕的死亡行军,将犹太人转移到德国内地的集中营。在这些被疏散的犯人里,有莱维来自福索里的老伙伴佛朗哥·萨切尔多蒂,他与卢希亚娜·尼希姆的亲密关系让他也成了万达·马埃斯特罗的好朋友。莱维最后一次见到佛朗哥是在九天前,1月9日。

虽然有一个大脚趾因骨痂而被截肢,但他看起来仍然相当健康,还能够走路。然而,事实证明在这次大规模转移中,佛朗哥的伤残是致命的——纳粹射杀了所有掉队的犯人。

这些人赶在苏军到来前连夜赶路。路边的雪堆在黑暗中微微发光。在长长的队伍两边,每隔15米就有一名党卫军用微型冲锋枪驱赶虚弱的人群。让·萨米埃尔害怕脑后也挨上一颗枪子,不敢离开队伍,只能在雪里拼命赶路。那些党卫军中,有一些士兵甚至还不到16岁。

他们甚至枪毙那些停下来小便的犯人。格吕克斯曼·欧金尼奥死去了,他就是那位曾经建议莱维保持整洁的匈牙利前陆军上士,也是一名犹太人。成千人像他一样,躺在路边的沟渠里冻硬了。在此起彼伏的枪声中,让·萨米埃尔搀扶着他那蹒跚前进的叔叔雷内。

来自图卢兹的数学家雅克·费尔德波(Jacques Feldbau)整夜都走在萨米埃尔的身边,一边走,一边疯狂地背诵着法国数学家费尔马最后的定理。费尔德波没能活下来:每个小时都在产生虚弱和死亡,这场“死亡行军”继续着纳粹灭绝计划的工作。

在1月19日星期五快要天亮的时候,这些被疏散者被驱赶到工业化城市格莱维茨(Gleiwitz)郊外的一处被废弃的砖厂里。在那里,萨米埃尔满怀感激地躺向地面,睡了四个小时——直到上午10点30分,传来了起床的命令。那些无法重新站起来的人都挨了一颗枪子。到当天傍晚,队伍到达了格莱维茨市。超过一半被疏散的犯人死在了路上。在格莱维茨,据估计有4000名幸存者被赶进了一处荒废的集中营。而这处营地原来设计只能容纳600人。

在苏军解放奥斯维辛之前,在传染病房的11个病人中只有1人死去。

现在幸存者的死亡率激增:由于暴露在封闭的集中营世界中不存在的病毒之下,莱维的五个病友相继死去。在冬天,法国人艾萨克·托沃罗斯基死了(2月12日),接着是伊夫·多尔热(3月3日或4日)。在1945年1月底,莱维不得不面对万达·马埃斯特罗已经在毒气室里窒息而死的消息。朋友们为她准备的安眠药并没有发挥作用。她在完全清醒的状态下死去。

莱维还不能够,在心理上,去产生悲痛的情绪。他的第一反应是痛苦的惊讶而不是绝望的悲伤。“尽管如此,我非常清楚地知道,今后我会为她的死而哀痛。”

在接下来漫长的几个星期里,莱维和李奥纳多·德·贝内代蒂结下了深厚的友谊。苏联人任命47岁的贝内代蒂主管奥斯维辛的另一处诊所。他为自己再次成为一名执业医师而感到自豪。但他无法相信自己还活着。生活变得不真实,就像动荡的梦境,而他把自己比喻成一个“脑袋挨了一记重拳后刚刚恢复意识的人”。

而且,集中营成了德·贝内代蒂生命中如此“独特的一个章节”,以至于让他对回归正常产生了怀疑。他的幸存无法轻易解释。出生于1898年的他,按奥斯维辛的标准,原本活不过入营的第一个星期。

不在诊所工作的时候,德·贝内代蒂给在都灵的家人写了几封信。尽管这些信件中充满了给侄子、侄女的亲密话语,但字里行间也流露出抑郁的第一丝痕迹。德·贝内代蒂开始害怕死亡。而这是他在集中营里从来没有过的。

作为一名医生,他的工作是阻止死亡。但他周围的病人却在不断死去。第一次,他感到自身状态的悲惨。“我的神经比以前还要糟。这真奇怪。我现在自由了,也很安全,我真的应该感到非常快乐。巨大压力的消失是否会带来崩溃?”

在幸存者中,很少有人能像德·贝内代蒂这样洞察自己的内心状态。很少有人像他一样意识到在解放后不久就会出现这种焦虑——神经后遗症。

在1945年,根本没有人了解纳粹集中营对幸存者心理的影响。无论今后他如何幸运,这都将构成永不愈合的奥斯维辛之伤。“我就像乞丐,失去了一切——除了生命。”

注:本文节选自《普里莫·莱维传》作者:[英]伊恩·汤姆森,译者:杨晨光,中信出版社,整理:睿里,文章标题为编者自加。

评论