作为共产主义最伟大导师的故乡,德国的的革命运动一直是国际共运故事中最重要的组成部分之一。这个国家不但诞生了马克思、伯恩斯坦、李卜克内西、卢森堡、台尔曼、乌布利希、昂纳克等一系列共运超级名流,而且从魏玛前夜到纳粹时期再一直到分治后的西德,德国的共产党组织虽然不断遭到圈儿灭,但一直都能做到屡灭屡战,也称得上是一种难得的韧性与倔强。

不过,在德国漫长的革命史上,最奇特的一页大概还得说是20世纪70年代昙花一现的“社会主义患者组织”。关于这一有大量精神病患者参与的革命团体,网上有太多彼此矛盾的说法,本文主要取材自德语维基百科的相关介绍,也使用了其他一些零零碎碎的资料。

事情发生在70年代初的海德堡大学附属医院。众所周知,当时的西德正面临着极左派恐怖组织“红军派”的武装挑战。愤怒的年轻人组成革命团伙,发动以政客和资本家为主要打击对象的“城市游击战”,并激起资产阶级政府的激烈反扑。(不熟悉这段历史的朋友请自行搜索观看乌利·艾德2008年执导的电影《巴德尔-迈因霍夫集团》。)

就在“红军派”萌芽的1968年,海德堡大学附属的心理-神经科学医院的教师兼研究员沃尔夫冈·胡波博士创建了一个治疗小组,专门收治他上班的医院招来的各种精神病患者。与当时一些激进派学者相似,胡波博士坚信精神病的起源是“资本主义矛盾”。因此,如果要治疗精神病,就得推翻资本主义体制,让大家在马克思主义的社会制度下自然痊愈。相应而言,所有非革命造反性质的治疗手段就都是和稀泥,必须坚决予以打击。

除此之外,对胡波博士这样的革命者来说,让精神病患者充当革命主力还有一层好处:毕竟社会上只有一部分人是无产者,建立无产阶级造反大军相对困难,特别是胡波博士本人的阶级属性就跟无产者搭不上关系,赶上稍微正统点的共产党政权都难免要吃些苦头,碰上红色高棉那样的直接就上刑场了。

与此相反的是,几乎所有人都早晚有可能会发起精神病来。只要有恒心,革命队伍的规模只会越来越大。因此,治疗精神病本身就是反革命行为:根据胡波博士的理论,所有人身上都有“资本主义矛盾”造成的种种精神病症状,所谓的正常人只是硬给压抑下去了而已。与其把不压抑的人治“好”,倒不如让大家都痛痛快快地疯起来。

在这种思想的指引下,胡波博士和他的精神病人们便踏上了光荣的革命之路。随着思想理念的逐渐深化,他们在1970年发起创立了“社会主义患者组织”(SPK),结果在医院里深受广大精神病患者欢迎,没过多久成员就达到500人以上。需要重点提及的是,医学院里的很多医生和学生也加入了这个组织,并在日后成为SPK乃至红军派组织里的中流砥柱,毕竟精神病患者——特别是放弃一切治疗的精神病患者——办起事来还是挺不让人放心的。

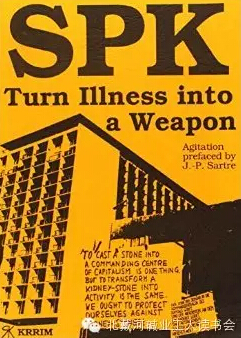

一开始,SPK的宣传口号还相对温和。他们要打破既有的“病人-医生”观念,否认医生有把他人定性为病人的权力,呼吁“病人阶级”站起来打倒“医生阶级”。在胡波最著名的著作《化疾病为武器》(序言由著名学者让·保罗·萨特撰写)中,他大声疾呼:让医生阶级去死吧!为了实现一个没有阶级的社会,前进吧病人们!

在组织内部,胡波把他手下的几百个病人分成若干“工作组”,分别从事人员招募、马克思主义理论研究和秘密制造爆炸物等工作。由此可见,与其他一些共产主义国家的精神病学家不同,胡波并不相信光靠学习马克思主义原理就能够治愈精神病,还是得扔点炸弹、搞出点事情来才行。

不过,在来得及着手从事任何恐怖活动之前,SPK就不幸引起了所在医院、大学乃至有关部门的注意。为了招募成员和跟大家分享他们的精神病学观念,SPK经常在海德堡大学和附属诊所里散布传单、举办演讲,结果就有不少人觉得,大学附属的医院里根本不应该养着这帮人,特别是不应该出钱资助他们的活动。随着反对他们的声音越来越多,胡波博士的医生职务没过多久就保不住了。

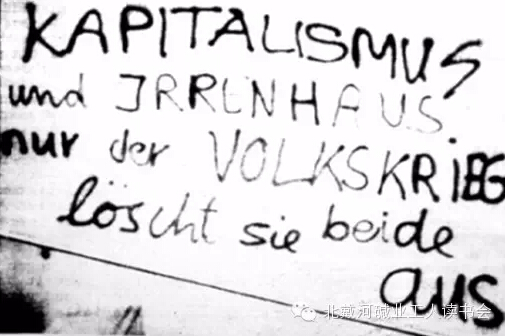

可想而知,虽然资产阶级学者们纷纷反对胡波博士,但他还是受到了广大精神病人的支持,大家都认为医院的做法是赤裸裸的政治迫害。于是,患者们纷纷走上学校街头,开始静坐抗议,发动绝食,甚至采取占领医院相关部门之类的直接行动。而且在这一时期,他们的口号也喊得越来越过激:在暴力中治疗!为了精神健康而扔炸弹!通过杀人寻求内心的平静!

在这样的冲击面前,医院的态度时软时硬,结果在半年多的拉锯战里,SPK始终以海德堡的校园为据点,制作炸弹、假护照等各种违禁品,并继续扩大自己的规模。如果不是之后的一起突发事件,这帮人还真不知道会搞出些什么事来。

可想而知,海德堡警方也在这一时期盯上了SPK。在他们看来,这个组织的传单和口号除了带有精神病患者的种种特色之外,所表达出来的理念跟红军派几无区别,而且动员力极强,实乃心腹大患。

更让警方对SPK提高警惕的是,在1971年4月,SPK的一名病人成员在抗议活动中自杀成功,结果医患双方的矛盾进一步激化了起来。警方开始越来越相信,这帮病人跟红军派脱不开关系。结果正好在这之后不久的6月24日,海德堡的一所警察局发生了疑似红军派所为的枪击事件。可想而知,警方在针对红军派展开搜捕的同时,捎带手就把SPK也查了个底儿掉。

胡波博士几年来的心血就这样落入了警方手中。搜查人员们不但发现了传单、标语和诗歌,而且还查获了精神病人们自制的武器、炸药和假护照。这个空前绝后的精神病革命组织就这样遭遇了覆灭的命运,不但武器落到了人家手上,而且胡波博士本人作为组织领袖也遭到逮捕,并在随后的审判中被判处有期徒刑4年半,且永远地失去了宝贵的行医资格。

这一事件中还有一个插曲。据说该时期的德国极左派分子们(不光是这批病人)制作的假护照质量过于低劣,甚至连字儿都写不清楚,“F”看起来像“P”一样,结果恐怖分子们拿着这些护照逃亡时,会发现比用自己的真实姓名逃跑还要危险。(同样据说的是后来质量有很大提高。)

这次搜捕之后,SPK分崩离析,残存下来的组织也变得温顺无害,不再拥有之前尚未发挥的准军事力量。不甘于无所作为的同志们(主要是医生和学生)则纷纷离去,并加入了此时叱咤德国的红军派组织,在该组织之后的恐怖活动(或者说革命活动)中有突出的表现。比如在1975年袭击西德驻瑞典使馆的袭击活动中,就有多位前SPK成员扮演了重要的角色。

当然,真正有胆量做亡命徒的人总是少数,其他的SPK病人就没那么勇猛了。1971年的大搜捕之后,很多SPK成员遭到通缉而亡命天涯,精神病患者们更是作鸟兽散。到1978年时,一位逃亡多年的前SPK成员从加拿大持假护照入境美国时被作为恐怖分子逮捕,结果连西德驻美国使馆的发言人都出来作证:SPK才不是恐怖组织,可乖了,除了写点东西之外啥都不干。

作为一个藏过炸弹制造过假护照甚至要为了治愈精神病而杀人放火的组织,最终被政府出面辟谣说他们一点社会危害都没有,实在是令人同情到无从安慰。

此外,如果你对这种故事有突出兴趣的话,我们还有其他两样东西要推荐给你。一个是捷克导演史云梅耶《疯人院》(Šílení,2005),讲的是精神病院的病人们在侯爵的帮助下造反成功打倒医生但后来也惨遭其复辟的故事。请各位自行搜索观看。

另一个是著名的文革时期知青歌曲《精神病患者之歌》。这首歌有各种各样的版本,分别表达理想幻灭、前途灰暗、搞对象失败、思乡等等灰色内容,但几乎所有版本都包含有”世上人/嘲笑我/精神病患者“和”我有青春却被埋没/谁来同情我“这两句歌词。有兴趣的读者可点击最下方的“阅读原文”,欣赏这个音画质量都颇令人心生抵触的版本。之所以选择这个版本,还是因为觉得它相对健康一些,不像其他几乎所有版本都有“世上的女人都是毒蛇”之类的恶毒言论。毕竟,据我市一位老知青回忆,这首歌当年就是“在受骗上当的男雏中”广为传唱。

最后再说几句题外话:本文作者成长于一个精神病肆虐的大院儿,回想童年时代,某邻居突然发病、医院车辆赶来、邻居被捆绑带走的场面虽然不能说是家常便饭,但也真是时有发生。我还记得其中有一位叔叔,某次发病后的症状就是站在他家阳台上高声发表演讲,痛骂一位当时还在任的国家领导人,认为自己没分到房、没评上职称都是因为那位领导人从众作梗,而且越骂越出圈儿,不久就上升到了批判社会制度的高度。后来我院领导们都纷纷去劝他家属:赶紧送医院吧,再不进医院就进别的地方了……

我还记得那位叔叔当时进的那家精神病院,不在德胜门外,而是在一个现在全国文青赴京旅游时都去聚众自拍的地方,具体是哪儿就不说了。他在那家医院就没碰到过胡波博士那样的人,不久便痊愈出院,以后再发病也先可着同事和邻居骂了。在我院所有的现/前任精神病患者中,这位叔叔堪称是政治性最强、革命积极性最高的一位。都怪我市没有SPK,他老人家现在也只能在回忆往事的时候,随口哼唱一段“我有青春却被埋没 / 谁来同情我“了。

***

北碱读书会(微信号beijiandushuhui)是一个松散到存不存在都一样的非组织,出于对熬夜、五花肉、西方文学、寻衅滋事和各类精神疾病的共同爱好走到了一起。不定期更新,不定期冬眠。

转载请自觉联系我们(beijiandushuhui@126.com)。面斥不雅。

评论