(作者赵忠,系中国人民大学国发院研究员、劳动人事学院教授。文章仅代表作者本人观点。)

盘点2018年中国经济学界我最喜欢的事件,内蒙古大学杜凤莲教授团队《时间都去哪儿了?中国时间利用调查研究报告》的发布肯定名列其中,不仅因为它从工作与家庭平衡、教育与发展、休闲与智能手机时代的时间分配等多个角度,对我国居民2017年的时间利用进行了全面系统地梳理;更重要的是它能为深入研究我国劳动参与率与就业质量、性别不平等、二孩政策与生育率、留守儿童与留守老人、健康与儿童发展等重要的社会经济问题和政策提供坚实的数据基础。

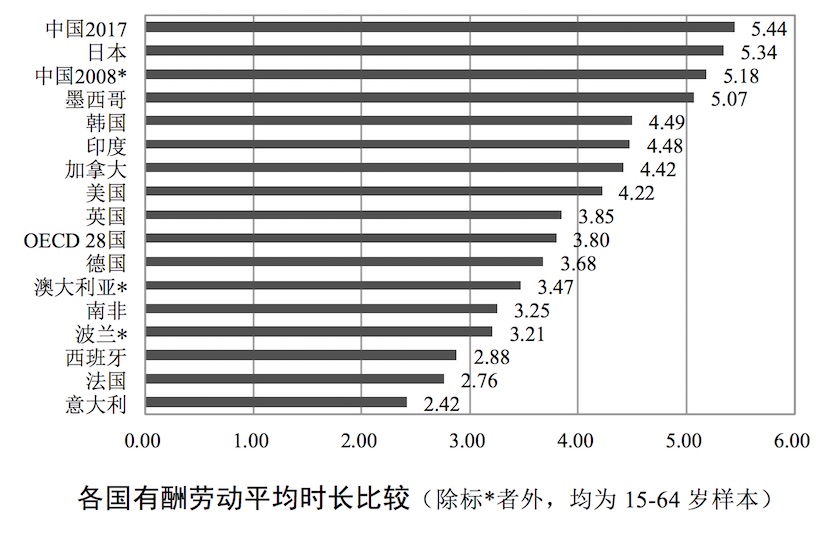

时间分配的研究在国际经济学界已经成为重要的主流内容,世界上60多个国家有对时间分配的调查。2008年,中国国家统计局进行了首次大规模时间利用调查,但让人遗憾的是,首次调查后长期没有开展第二次,调查数据的开发与分析也不充分。因此,内蒙古大学主持的这项研究意义重大。

抛开哲学、物理学等的讨论,时间无疑是十分宝贵稀缺的资源,而经济学研究的主要内容就是稀缺资源的配置。诺贝尔经济学奖得主加里·贝克尔1965年的经典文章《时间分配的一个理论》,对家庭行为的研究和解释进行了革命性的创新,通过家庭生产的概念把经济学的分析从市场推进到了家庭内部;为马歇尔关于商品市场的需求分析与家庭成员在劳动力市场上的劳动供给和家庭内部的时间分配行为奠定了统一的经济学理论基础;提供了分析健康、儿童成长、家庭内部分工等全新的视角。

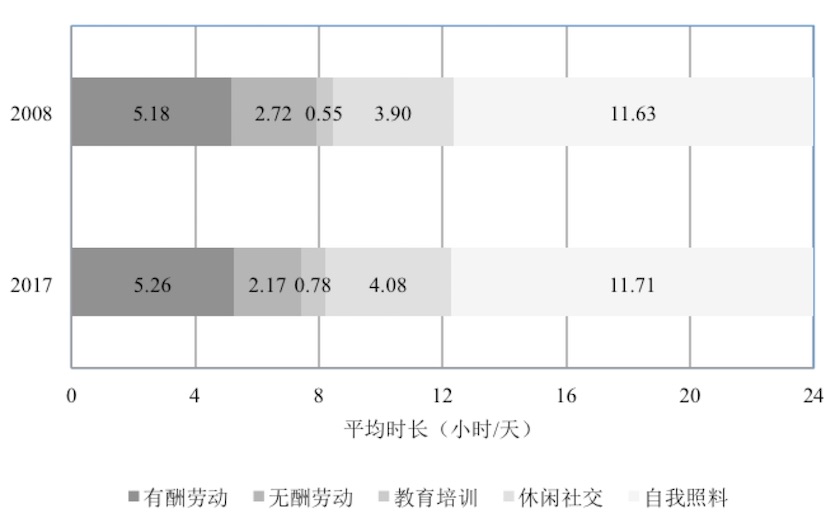

加里·贝克尔多次强调,传统的经济学研究往往只关注市场行为与市场活动,其所研究的范畴有很大的局限性;现有的GDP等国民经济核算体系也只统计与市场相关的产出。它们都忽视了个人与家庭的非市场活动,但是根据“中国时间利用调查”,我们每天大部分时间都用于与市场活动不直接相关的学习、休闲、家庭照料等活动。例如2017年我国16至59岁的劳动年龄人口每天的有酬劳动时间、家务等无酬劳动时间、学习培训、休闲社交和自我照料的平均时长分别为5.74、2.06、0.76、3.93和11.52小时,只关注市场的研究和统计只能涵盖每天24小时中不到三分之一时间和活动。而且随着社会经济的发展和科学技术的进步,从事市场工作的时间必然会逐渐减少,终身学习会变得越来越重要,非市场活动的时间比重将更加提高。

回到“中国时间利用调查”报道,这些数据将如何深化我们对开头提到的劳动参与率与就业质量、性别不平等、二孩政策与生育率等问题的理解?

从我国过去近30年的数据看,一方面我国劳动适龄人口的劳动参与率持续走低,近年有近30%的劳动适龄人口不参与劳动力市场。时间利用调查数据更好地帮助研究人员和政府部门了解不在劳动力市场的适龄人口的时间利用情况,从而出台有针对性地政策措施,提高我国的劳动参与率,从而提升我国劳动力资源的使用效率。

同时,统计数据还表明,我国城镇失业率一直保持较低水平,但失业率只是就业的一个衡量纬度,另外一个纬度是劳动时间。基于时间利用调查数据,可进一步对就业质量进行分析,例如我国是否存在加班严重与就业时间不足的两极分化现象?哪些人群处于长期严重超时工作的状态?哪些人群存在劳动时间不饱满的情况?

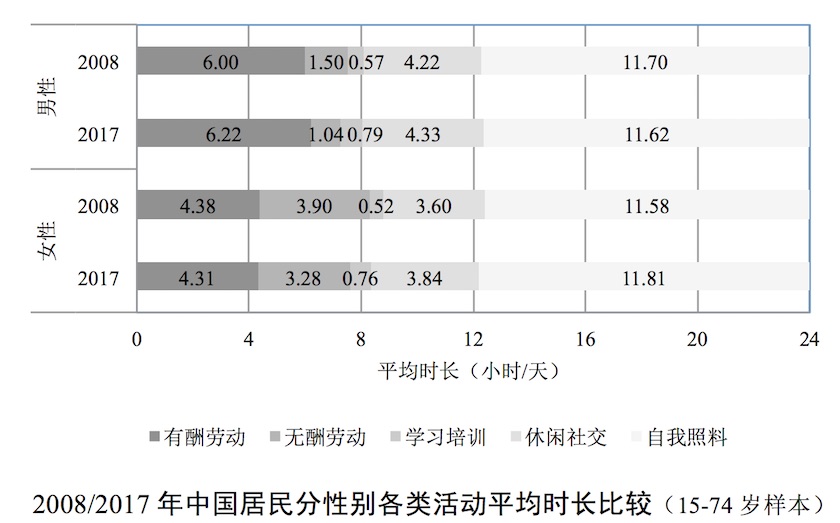

性别不平等领域的研究和政策制定也是时间利用调查数据大有可为的地方。主流观点和文献通常采用劳动力市场上的指标和表现作为衡量性别不平等的标准,但如果男性和女性在家庭内部的角色和分工不发生根本性的改变,女性通常需要同时兼顾市场与家庭双重角色,用劳动力市场的单一标准来衡量性别平等与否对女性是不公平的,因为它没有考虑到家庭生产活动中女性时间的价值。

《时间都去哪儿了?》发现从2008年到2017年,家庭分工向“男主外、女主内”的传统模式回归。这可能反映了男性和女性的分工,这时更需要撇弃只注重市场时间价值,不注重非市场时间价值的传统观念;也可能反映出了社会服务的提供不足,女性不得不回归家庭以补充本应由社会提供的儿童、老人照料等服务,对此,政府应引导相关社会服务的提供。时间利用调查数据能为我们提供更清晰的答案。

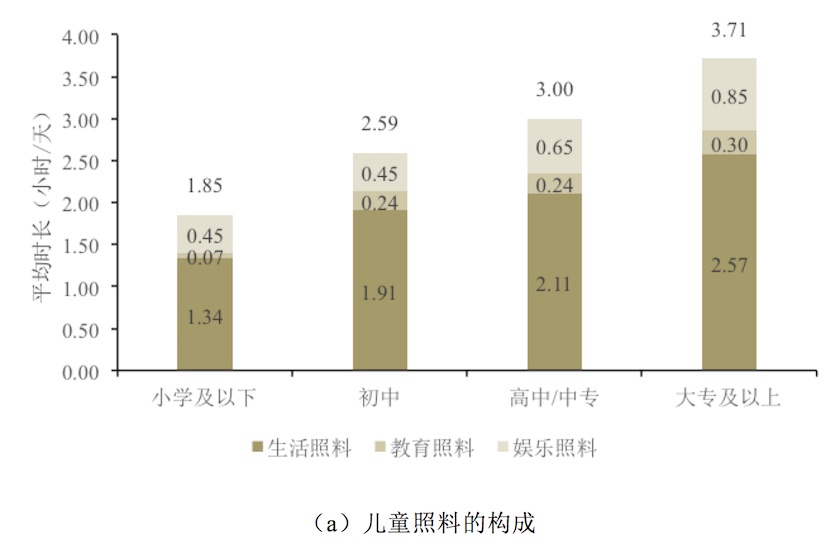

时间利用调查数据也可以为应对我国的人口老龄化助力。我国从2015年开始实施全面二孩政策,期望能显著提升出生率,但事与愿违,事隔三年,我国的人口出生率仍然低迷。除了教育水平提高、社会经济水平不断发展、生育行为固化为社会风俗习惯等因素外,影响全面二孩政策效果的一个关键词是“负担”:二孩带来的经济负担与照料负担。时间利用调查数据可以帮助厘清二孩带来的照料负担,从而出台相应的照料政策,推动婴幼儿和青少年养教的社会服务。这一方面可以减轻家庭的照料负担,提高生育意愿;另外一方面通过比较公平的养教公共服务的提供,可以阻断教育的代际传递,减少教育不平等。

当资金出现盈亏时,有金融市场等制度安排来解决。时间作为家庭生产的重要资源,也会出现不平衡和“赤字”的情况。具体而言,同一个人的不同生命周期阶段、家庭成员之间、不同家庭之间,可能会发生时间相对富裕与短缺的情况。有的国家,像瑞士,虽然现在开始出现了时间银行,但相关机制和制度还处在很原始的阶段,与时间这一关键要素的重要性不匹配。从长期看,应该推动解决和平滑时间盈亏的相关机制和制度的健康发展。

(图表及注释均来自《时间都去哪儿了?中国时间利用调查研究报告》。责编邮箱:yanguihua@jiemian.com)

评论