文 | Tmag

电厂、火车站、仓库……工业遗产在建筑师的改造下,成为“艺术品”的盛器,特别是这一季,梵高、安迪沃霍尔让这些场馆大放异彩!现在就出发开始艺术探索季。

泰特现代美术馆Tate Modern

梵高爱好者 追根溯源绚烂背后

梵高与英国

2019.3.27-2019.8.11

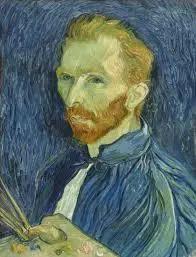

你可能不知道,1873年时20岁的梵高,曾在英国斯托克韦尔(Stockwell)旅居,在做经销艺术品的工作之余,也去里士满教堂讲道。三年间,他被英国文化深深吸引,穿梭在皇家美术学院的画展中,欣赏风景画大师康斯太勃尔(Constable)和拉斐尔前派著名画家米莱斯(Millais)等画家的作品。这些作品无疑对梵高的艺术风格产生了深远影响。这一时期梵高也创作了多幅早期的素描作品。(以上两位画家的作品也珍藏于泰特美术馆)。

《87 Hackford Road(1873)》梵高素描当时的住所

在1947年伦敦Millbank的泰特美术馆,举办过一次梵高作品展,当时蜂拥而至的人群把美术馆的楼梯踩塌了。今次的展览将展出梵高的45件作品,是近十年英国最大的梵高作品展,同时也特别展出了部分受梵高画风启发的英国画家创作的作品。

展品之中,有同为星空三部曲之一,展现星辰斑斓色彩的《罗纳河上的星夜》;有现存向日葵系列中,最为绚烂的,阳光下盛开的《向日葵(1888)》;还有让世人记下他最后深邃样貌的《自画像(1889)》

重现20世纪初的色彩魔法

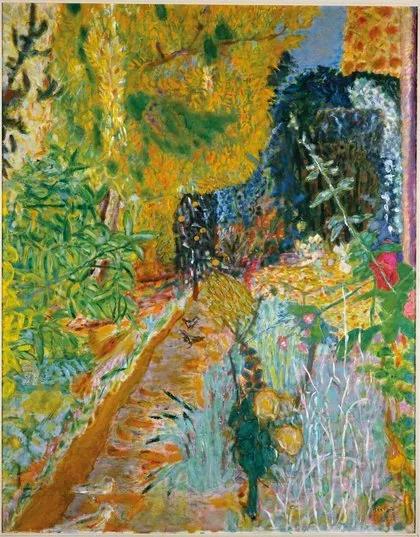

皮埃尔·波纳尔:记忆的颜色

2019.1.23-2019.5.6

如果记忆有色彩,该是什么颜色?两位“20世纪初的色彩魔法师”,一个是开辟了野兽派的亨利·马蒂斯,另一个是皮埃尔·波纳尔(Pierre Bernard)。波纳尔作为纳比派(Nabis)的代表人物,用平坦的色块表达现代都市生活的细节和艺术家的精神世界,带给观众一场“视觉神经冒险”。

其实在20年前,泰特就举办了一次当时好评如潮的波纳尔个展。2015年在奥赛美术馆举办的波纳尔展也吸引了51万人次,创下历史第二的记录。

立体之色

弗朗兹·韦斯特

2019.2.20-2019.6.2

2011年获得威尼斯双年展终身成就奖的奥地利雕塑家弗朗兹·韦斯特(Franz West),被誉为当代最具探索性的艺术家之一。这也是该展继去年在法国蓬皮杜艺术中心后,来到泰特现代美术馆重新亮相,也是韦斯特迄今为止最全面的一场回顾展。

www.tate.org.uk/visit/tate-modern

Bankside, London SE1 9TG

泰特现代美术馆

1994年,伦敦泰晤士河畔,站在这座建于1940年代、被煤烟熏得乌黑的河畔发电厂前,瑞士建筑设计师赫尔佐格(Herzog)与德梅隆(de Meuron)幻想着它的未来。最终他们的方案从众多建筑大师中脱颖而出,赋予了这座电厂“新生”。泰特现代美术馆(Tate Modern),成了千禧年后伦敦的艺术新地标。

如今这里收藏着包括莫奈、达利、毕加索、马蒂斯、蒙德里安、莫兰迪、杜尚、霍克尼等大师在内的4000位艺术家的近10万件藏品。

奥赛博物馆Musée d'Orsay

那比派的传承之色

塞律西埃的“护身符”,一种色彩的预言

2019.1.29-2019.6.2

与泰特的波纳尔展览相辉映的,是保罗·塞律西埃(Paul Sérusier)的展览。同样深受高更(Gauguin)影响的他,在高更从大溪地短暂回归“现实”时,两人有过直接的交流,这或许也是两者画风较为相近的原因。

随后,塞律西埃就与波纳尔一同创立了纳比派,本次展览的主角《护身符》(The Talisman)就是纳比派的开端,展览还包括其余的60多件作品。

黑色之美

从科奥多到马蒂斯

2019.3.26-2019.7.21

发现黑色之美。这个展览结合了艺术史和思想史,探讨了审美,政治,社会和种族问题。从科奥多、马奈、马蒂斯等艺术家的画,雕刻和摄影作品中,展现法国自1794年到现代,对于黑人主题的创作。

www.musee-orsay.fr

1, rue de la Légion d'Honneur 75007 Paris

奥赛博物馆

这是伟大巴黎的艺术地标之一。

其建筑是1898年,为迎接巴黎万国博览会而建的,位于塞纳河左岸的一座火车站,它与卢浮宫隔河相望。40年后,较小的站台已经风光不再。1980年代法国总统蓬皮杜积极支持将其改造为美术馆的方案,1986年起,奥赛博物馆(Musée d'Orsay)与卢浮宫、蓬皮杜中心一道被称为巴黎三大艺术博物馆。

藏品包括莫奈、梵高、高更、安格尔、米勒、马奈、德拉科卢瓦、罗丹等大师在内的4700多件近代艺术品,也成为世界上收藏印象派经典画作最多的地方。

上海当代艺术博物馆Power Station of Art

迷幻之色

陈福善中国当代艺术收藏系列展

2019.3.21-2019.6.23

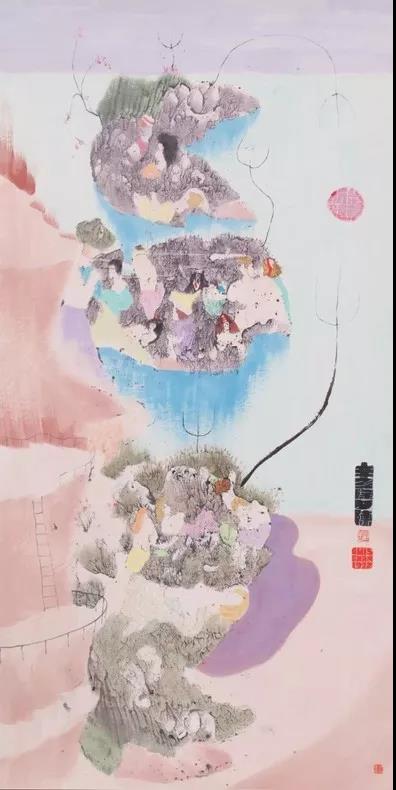

陈福善,是中国20世纪艺术史上的一个谜。

1905年出生于巴拿马,五岁移居香港。他自幼便对绘画怀有热忱,虽未受过系统的艺术训练,却摸索出了独特的创作之道。

1950年代,他被香港艺术界称为“福伯”,并享有香港现代主义大师的美誉。其实,福伯的作品仿佛一只万花筒,“色”与“形”的迷幻之感仿佛一轮明镜,映出东西方文化交融下的香港。

这次展览将福伯的艺术生涯分为三个时期:早年写实期、转型探索期、风格成熟期。通过不同的创作形式为线索,展出其水彩、油画、喷绘、拼贴等各种形式的百余件作品,为观众呈现变化多端、自成一派的特点。该展也是福伯近年来规模最大、内容最丰富的回顾展览。

流动的颜色

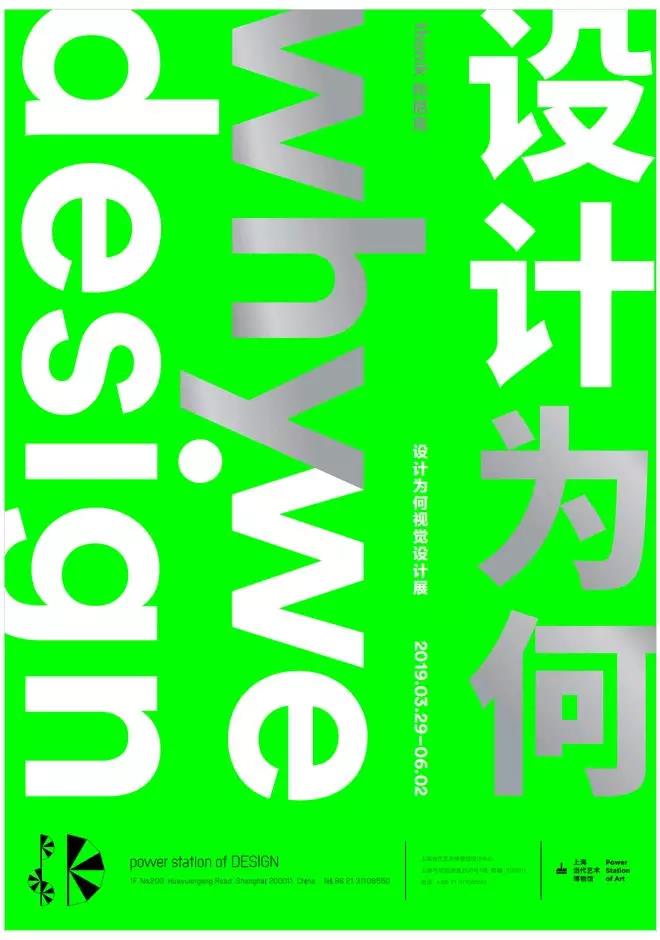

设计为何:托尼克视觉设计展

2019.3.29-2019.6.2

设计为何,到底是在向主语还是宾语发问?

这也是托尼克(Thonik)工作室的疑惑。工作室由设计师妮基·冈尼森(Nikki Gonnissen)和托马斯·威德肖温(Thomas Widdershoven)于1993年创立,致力于视觉传达设计,立足社会现状,用差异化的视觉语言为艺术发声。比如工作室为2018年荷兰艺术节设计的主视觉(下左)和为卡地亚当代艺术基金会展览设计的动态海报(下右)。

本次展览是一个形式多样的展览,借助旗帜、织毯、动态投影等非常规的展出方式,回顾工作室过往25年设计生涯的14组代表作品。“设计为何”的主题则是面向一个跨媒介更迭视觉传播的时代,掷地有声地抛出了一个迫切的问题,即平面设计作为一种媒介在数字化时代的今天的本质与意义。

胶片冲印出的光影色彩

埃莱娜·比奈:光影对话三十年

2019.4.19-2019.7.21

埃莱娜·比奈(Hélène Binet)是一位建筑摄影大师,她的作品极少囊括建筑全景,而是通过别具匠心的取景与构图升华建筑本身的语言。对胶片拍摄、亲自手工冲印的执着也让建筑的光影独具魅力。

本次“对话”展将通过摄影的抽象意境为观众开启一个理解建筑的入口。这也是比奈在中国的首次大型个展。展览将全面梳理比奈在过去三十年职业生涯中的代表作。包括众多世界遗产,建筑大师柯布西耶和扎哈·哈迪德的代表作品的影像展现,同时将呈现本次特别委任创作的《苏州园林》系列。建筑艺术爱好者,或许能从比奈的视角中获得新的灵感。

www.powerstationofart.com

上海市黄浦区花园港路200号

上海当代艺术博物馆

刚结束了上海双年展的上海当代艺术博物馆,如泰特现代美术馆一样曾是电厂,又像奥赛博物馆与世博会颇有渊源。

1985年建成的南市发电厂,见证了上海工业社会的崛起。2010年上海世博会,人们将对未来城市的幻想实践于这处“城市未来馆”。之后的改造,使它成为中国大陆第一家公立当代艺术博物馆。如今,黄浦江畔的这盏165米高的“电灯”,早已成为魔都文青心中的宝藏。

迪亚比肯艺术基金会博物馆Dia:Beacon

波普的颜色

安迪·沃霍尔:阴影

2019.3-

谈到当代艺术的色彩,波普艺术的抽象与前卫不可或缺,安迪·沃霍尔作为波普艺术的先驱,其作品在20世纪后半页至今都留下了重要的影响。

其中规模较大的作品《影子(1978)》共有72幅作品构成,1979年就在迪亚基金会进行了首展,之后又参加了沃霍尔个展、CK艺术展,以及惠特尼美国艺术博物馆的巡展。2019年,这组作品重新回到迪亚比肯博物馆。这组作品之所以受欢迎不仅是规模大,更是将电影、绘画、摄影和丝网印刷等多角度和丰富的色彩都巧妙融合,使得它成为沃霍尔最抽象的作品之一。

工业的极简本色

Charlotte Posenenske:正在进行中

2019.3.8-2019.9.9

德国雕塑家夏洛特·波西内斯克(Charlotte Posenenske)或许是一个比较陌生的名字,早先她也做着极简主义的装置,渴望用探讨工业环境的理念去创作。然而她的作品在上世纪70年代意外走红,没有对作品深层次的探讨,唯有大批的报道蜂拥而至。从此她就销声匿迹。所存为数不多的作品,大多来自于工业材料的重塑,并贯以极简的风格,或许她也早就意识到艺术可以让工业遗产重生吧。

这次的大型回顾展主要有铝制墙面浮雕和工业废料的模块化雕塑。这些雕塑可以通过自由的组装排列,来反对那些既定成形的层次结构,同时也是对顽固传统观念的颠覆。

www.diaart.org

3 Beekman Street, Beacon, New York

迪亚比肯博物馆

在距离纽约北部60公里的哈德逊河畔,一座建于1929年的Nabisco印刷厂,成为该地区当下的艺术灯塔。在翻新之后,2003年开业的迪亚比肯博物馆收藏了迪亚艺术基金会从20世纪60年代到现在的艺术藏品。

多样的展览区因展示的艺术家而改变,之前的工厂空地则被改造成一片果树林和一处公园,还在河畔新建了景观码头。

马德里Caixa Forum美术馆CaixaForum Madrid

19世纪末的色彩狂欢

图卢兹·劳特累克和蒙马特的精神

2019.2.20-2019.5.19

1880年的蒙马特高地,是一个远离巴黎,人们逃避社会在此寻欢作乐的地方。同时也吸引了如高更、毕加索、卢梭等许多年轻的创作者。这次展览则通过绘画,素描,海报和插图,展示后印象派艺术家图卢兹·劳特累克(Toulouse Lautrec)与他在巴黎同时代的艺术工作者的生活和作品。画作之外还包括作家阿方斯·阿莱和音乐家埃里克·萨蒂在内的形式丰富的作品,将那个一百多年前丰富多彩的地区展现给世人。

caixaforum.es/es/madrid

Paseo del Prado, 36, 28014 Madrid

Caixa Forum美术馆

在马德里“艺术三角”的包围中,在马德里老城区阿拉伯、哥特式、文艺复兴等不同风格的老建筑的包围中,有一座十分低调的Caixa Forum美术馆。

美术馆的前身是建于1899年的工业建筑“Mediodía”电厂,在20世纪末显得与周围环境格格不入。2001年,它被Caixa基金会收购改造,如今工业时代的红砖与信息时代冰冷的钢铁让这座建筑独具一格。拆除了发电厂地基的花岗岩部分,也让它看上去似乎漂浮在街道上。

其实被艺术注入新鲜活力的老建筑比比皆是,啤酒厂改造的罗马当代艺术博物馆,烟草厂改造的葡萄牙Arquipélago当代艺术中心,南非粮仓改造的非洲当代艺术博物馆,还有上海西岸的一众艺术中心以及国内外的众多创意园区。

废弃的工业建筑一直以来给人的印象是封闭、破败、单一的感觉。但不论是从早期出于成本的考虑,还是到如今城市再生的概念,艺术都让这些建筑散发出焕然一新的活力。

是当代艺术文化的重塑,让“城市的遗产”重获新生。

评论