按:“由于苏联在20世纪50年代初期的影响,新中国成立之后的十几年里,中国人在戏剧方面只知道高尔基、契诃夫、易卜生以及他们在中国的追随者。60年代,中国只有八个样板戏可以上演。这些戏与其说是反映真实生活的富有想象力的作品,不如说是政治宣传。”美国剧作家阿瑟·米勒的这番话展现了他在1983年春天受邀来到中国,为北京人民艺术剧院导演他的头号大戏《推销员之死》时候的背景。

阿瑟·米勒被誉为“美国戏剧的良心”,他的《推销员之死》植根于强调通过个人奋斗以获得更好生活的“美国梦”式的社会背景,对于刚刚从样板戏的岁月出来,开始展露开放态度的国度而言——米勒敏感地意识到——它似乎显得陌生且难以理解。

在排演的两个月时间里,阿瑟·米勒以日记的方式,记录着自己和演员们接触磨合的过程,以及在戏剧之外所见的陌生人的日常生活场景。米勒以一个外来者和戏剧人的视角,关注一出戏剧在跨文化传播的过程当中,如何经历转译,在不同的文化背景当中激起涟漪。与此同时,通过这番经历,他也更加清晰地看到,一个国家的历史、政治和文化是如何影响着人们对道德、集体、理想的理解的。他对于当时的时代精神的这番体察和记录,对于三十多年后的中国人来说,也是极为珍贵的历史记忆。

经出版社授权,界面文化(ID:BooksAndFun)在此节选书中部分篇章,以飨读者。

剧场内外,那些身负时代烙印的人们

文 | 阿瑟·米勒

周四晚上,我们为两位音乐家把戏从头到尾过了一遍。我放弃了豪华的电影配乐,这两位音乐家将指挥与协助剧中配乐的演奏。到场的还有三十来岁的在北京执业的美国女律师贺诗礼(Jamie Horsely)、她的年轻司机以及司机的一位朋友。这出戏显然征服了他们,包括贺诗礼,尽管她觉得很难跟上剧中极快的语速——虽然她的中文已经说得很流利。人艺的顶头上司刘厚生也来了。他六十多岁,早年也当过演员。对这出戏他是为之倾倒。看起来中国人完全能够看懂这出戏。这真的可能吗?我感到欣慰的是,在剧中推销员和保险的概念被解释得意外的好。威利在对白中讲到了他是干什么的,他怎样做那些事情;保险的程序也被提出来,解释得相当明白——这多少有点奇怪。这会儿我才认识到,这种做法多少能够解释,为什么这出戏在不同文化背景的许多国家都能获得极大的成功。不过,我仍然做好了遭遇中国观众对这出戏无动于衷的准备。

关于中国文化的封闭,我跟英若诚有过一场有趣的讨论。有天早上,我们由这个题目说到中国的两种主导思想——儒家思想和马克思主义。我原没有想到,按照儒家思想划分的等级,作为商人的推销员的社会地位很低。儒家思想定义了一个人从出生到入土所应遵循的行为准则,君臣父子夫妻兄弟等纲常概念如同一张垂直的网,让想要超出常规的个人无法动弹。在这之上的马克思主义又加给人们一系列的责任。

看英若诚和波士顿女人在旅馆房间这场戏时,我不禁想到“贞洁”这个词。演员刘骏全凭自己把这角色创造出来——我怕自己会逾越中国人在两性关系上的禁区,于是由着她自己表演而未加指导。我不知道他们认为哪些是令人厌恶的,哪些是色情的。她随着音乐上场,一条白纱巾从伸出的手臂上垂下,她一边轻笑着一边转着圈,靠近心事重重的威利。按照剧本,有一处,他们应当接吻。演这一幕时,她投入英若诚的怀中,把脸背向观众。在台下,她对着一长串沿墙的镜子练习舞步。她请我们去她家里——她家在郊区,得骑一个小时的自行车才能到——可是当我们答应要去的时候,她又显得极为慌乱,因为她家只有一个房间。我对她同样是演员的丈夫的副业很感兴趣,他似乎在养殖一种大鱼。也许她还会同意我们去她家里。剧院大厅陈列着演员和周恩来的照片,她也在里边。

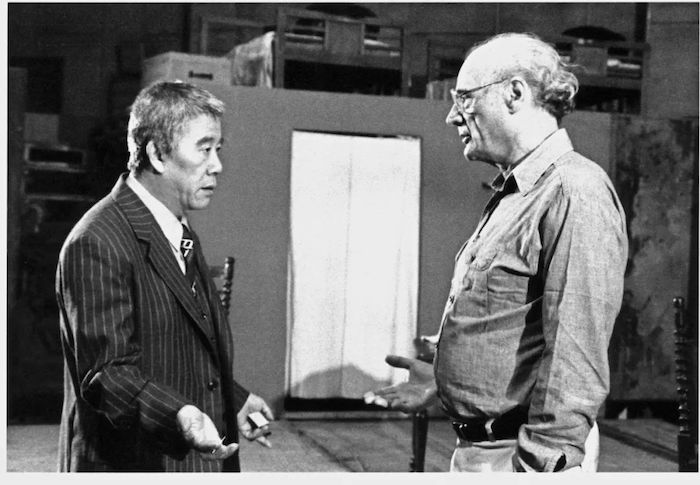

对于英若诚,我一直在努力让他变老。他虽然没有运动员的体型,但明显不像是60岁的人。衰老是威利的故事中很重要的一个环节。他试着脚步迟缓,做一点事情就会气喘,可惜他每每演得过火——这也在所难免。要是给他戴上白假发,也许会容易一些。我发现在末尾的威利种花时遇见本那场,他蹲下把种子口袋放在地上。我向他指出这一点,他看着我,显得茫然不解。我这才认识到,中国人习惯了蹲的姿式。在路口汽车站等公共汽车时,人们蹲下来休息。其实,那的确是一种很好的休息。我不再干涉了。

中午我离开剧院去吃饭,遇到英若诚。他好像很紧张,急着从停在门边的一堆自行车里把自己的车推出来。他刚听说,自己的家门大敞,可能失窃了。我说:“听起来像是纽约嘛!”他什么也没说,骑车快快离去了。到了晚上,他告诉我,是他母亲出门时忘了锁门,什么东西也没有丢。他担心的是自己的电视机、录音机,还有录像机——这是他从美国使馆的文化参赞那里借来的,用来看他想看的电影。他笑着说:“社会主义道德毫不动摇。”

这里水果很少见,尤其是橙子和香蕉。有传言说香蕉来不及收获,烂在地里。可以想见,对于刺激生产的新制度所引起的贪欲,一些人怀有厌恶情绪。一位欧洲妇女在这里生活了半个世纪,她对我们说:“这种贪心——人性最坏的方面被释放了出来。”看到街头推着平板车叫卖的壮汉,我也听到类似的感慨。实际上,卖东西——甚至为大众服务——在一些国家会被当作不光彩的职业。在苏联,服务员离饭桌只一步之遥,但她们要过半天才会走过来简慢地把菜单递给客人。无论如何,中国的服务人员通常都很愉快,即使飘忽不定。

但是报章上总是批评商店对顾客有意冷淡,或服务不周,或存在欺骗行为。这总让我想起修义龙的口号——“人人都是国王”;他宣扬人人平等,同时达到富裕,在很多方面让我感到那是我们的第一次文化革命。

今天是我给自己放假的第三天,也就是最后一天。我在考虑以后几周的排练。我相信我们可以用十天甚至更短的时间排完这出戏。过多排练会带来隐患,厌倦的情绪会影响到表演。也许我们可以坐下来,谈一谈这出戏,谈一谈美国和中国,以及演员们在表演上能做的比较细微的调整。我仍然觉得难以认可他们现在的表现以及这出戏背后的美国。当然,除非世界上真有那种法语称之为“le moyen humme”的普通人——他们无论生在哪里都以同样的准则“运转”。

英格和我又骑着车在北京的大街小巷里穿行,我们逛了三个小时。在这个阳光明媚的早上,每条街道旁边都有一群一群的人——有时候是一大群——围着卖东西的平板车。卖什么的都有,东西都很便宜。以西方人的眼光看,这些东西除了穷人没有谁会买。可是在这儿,小贩们的生意挺红火。尤其受人欢迎的是按尺卖的白棉布:小贩先剪开一个口,然后把布横断撕开。十八九或者二十出头的小青年在卖气球和小孩的衣裳。多年来,买卖和买卖人在这里受到歧视,商品在没有人情味的国营商店的柜台上才能买到。现在做生意的人又重新出现,他们贱买贵卖,不知不觉间把商品分配到需要它们的地方去。他们招徕过往的路人,招手、吆喝、抖动货物使其看上去光鲜亮丽。他们从哪儿学的这些?这也许是天生的本能吧,因为在中国,30年来自由贸易一直被划为禁区。现在集市又回来了,带着它原始的兴奋:买下,拿回家,穿上,希望它能改变自己的生活。这是一种古老的购买冲动。当然,年轻人因为找不到正式工作才干上这一行,这种职业被人所轻视。可是,他们并不垂头丧气,眼神里透着典型的推销员的精明和贪婪;卖货的抬高了声音,买货的掏钱时就不再怀疑。

我们骑着车路过一长段灰色的围墙,里面是几座楼房。大门上有块铜牌,上面刻着“北京市公安局”。我想起来,到现在,我还没见到过一个警察、一辆警察巡逻车,或任何警察的迹象。但是有报纸报道,犯罪率正在上升。每个街区都有居委会来防止青少年犯罪、处理日常的小麻烦。家人或邻里吵架,从来不会闹到法庭上或是叫来警察——只有事情比较严重时才会叫警察。这些警察只在夜晚骑着摩托车在城里巡视。为应付严重事端,城里也有驻军。有很多便衣警察分布在各处,外国人对这一点确信无疑。

下午,我到外国语学院,见了十来位教师和三十多位研究生,开了一个小时的座谈会。我在这里得知,并没有什么筛选体制干涉翻译何种外国作品。海勒(Heller)的《第二十二条军规》(Catch-22)以及贝娄(Bellow)的《洪堡的礼物》(Humboldt’s Gift)现在很受欢迎。可是,最让人着迷的是阿加莎·克里斯蒂(Agatha Christie),她的每本书都至少有五个译本。这些译本被冠以不同的名字在不同的出版社出版;读者多次向书店抱怨,所谓的新书,他们早已读过。

外国语学院的建立不是出于文化的考虑,而是出于纯粹的实际需要。世界上说中文的人不说别的语言,不说中文的人也不想学中文。英格能流利地说所有的欧洲语言,还非常精通俄语;可为了达到流利的水平,有八年的时间她每天都学中文,另外每周都要去耶鲁上课。因此,中国人学外语对国家以及经济十分重要,而无关乎文学艺术;学外语的学生被认为需要相当高的智力水平。

我、英格和英若诚,面对着七八位教师——他们年纪多在五六十岁——和大约40位学生。桌椅沿着教室的墙壁摆放,不很正规。这座楼建于20世纪50年代,是当时中国典型的方形建筑,黑暗的过道,油漆剥落,两头的厕所溢出刺鼻的气味。

这个座谈会安排在下午,利用上午和晚上排练之间的空档。我和英若诚都觉得有些疲劳,因此只是请大家提问,而没有做什么演讲。过了好长一段令人尴尬的沉默,才有一位极为紧张的二三十岁的男青年站起来提问。他的英语说得很好。他问道:“我不懂为什么阿比盖尔(Abigail,《塞勒姆的女巫》中的人物)这样年轻的女孩会有这样复杂可怕的念头。”——有人笑,他仍然继续着——“她年轻性感,却夺去了好多人的性命……”他的困惑和天真让大家都笑了。系主任对他说:“你还需要更多的生活经历。你现在太年轻,不懂这种事情。”他们中的很多人都保持着童贞;他们遵循着种种严格的道德观,并不仅仅在性方面。英若诚后来告诉我,周六我休息的时候,他又把戏过了一遍,观众是五十来位剧院工作人员。年轻人都感动得流泪——这种情景在中国不常见到。而年长一些的观众,他觉得,虽然也被感动,但“似乎不想陷得太深”。他推断说,原因可能是这出戏没有给出常规的道德框架,尤其是威利和波士顿女人那场。

学生们可能对英若诚和我这个外国专家过于敬畏,经过一些放松和鼓励的说笑,真正的讨论才得以开始。大家普遍认为诗歌的形势很不好。有位教授说:“诗歌应当是不确定的,如果不这样,何必作诗?可是‘不确定性’这个词在这里不为人知已经很久了。”对这番话,没人反对,也没人评论。虽然中短篇小说不断涌现,教授们对此也评价甚高,但他们对新的中国文学的热情尚有保留。也许他们认为,更真实的新文学是一株年轻还不健壮的幼苗,但是大有希望。

人们好像对我1957年被非美活动调查委员会传召的经历很感兴趣。我尝试着回顾历史,说:我是在风浪就要过去时被传召;在心理上比较坚强,因为我身在戏剧界而不是电影界,电影界的人没有我这种独立性。但是他们以为我这样说是因为谦虚,人们更喜欢一种纯粹的英雄主义。谈起人性的恶,最后谈了去年在上海演出的《塞勒姆的女巫》。

这些学生和教师都不会谈太深刻的话题,也缺乏有力的哲学反思以形成新观点。我看这不是因为人们不敢表达非正统的意见,而是他们没有这种意见。我以为这绝对不只是中国的问题,据我所知,整个世界对大胆的意见都不太感兴趣。不论怎样,这里的气氛可以称为温和。也许他们的朋友或是父母经历了太多的动荡,这让他们认定无动于衷的谨慎才是最明智的选择。

虽然如此,我问到大量涌现的新刊物时,会场气氛却有几分活跃。从人们的笑声里可以判断,有些刊物确实非常前卫。

只要找到一个名义上的主办单位,个人就可以办一份刊物。这些单位可以是工会、学校、公司、任何法律承认的团体,而刊物不必反映赞助人的特殊兴趣。同样的程序也适用于戏剧团体的成立,只是所有的小剧场活动刚刚兴起,还处于婴儿期。然而,新兴的非主流戏剧已经开始出现了。首都剧场上演过两部这样的戏,《推销员之死》也将在首都剧场上演。

我离开时试图打消自己的失望情绪。我警告自己,比起其他学术环境,在这里我只看见几处不甚光明的阴影。凭有限的个人经历,我认为,这些阴影已经重复了一代又一代。而且,走出这些阴影尚需时日。

午餐时,有两位美国记者来采访。我和英若诚查看了申请采访的中国杂志社名单,有几百甚至上千家。虽然很多杂志的质量值得怀疑,但是确实有不少持有大胆前卫的观点。这两位美国记者读过一些这样的杂志,认为禁锢虽然没有完全解除,但是不会再恢复。中国像一艘轮船正大胆地开向公海;有些人似乎在等待,以为会有另一组船员来扭转舵轮,再把这艘轮船开回到旧港湾。两位记者认为,《推销员之死》的上演如同北极星,将在以后很多年里指引着中国戏剧发展的航向。

昨天,我和英格骑车在城里转了三个小时。尽管有不少贫穷和落后的景象,整座城市让人觉得如此亲切。街上有人聊天,路边有人买卖东西,沿街的店铺有人闲逛,老人、小孩都被照顾得很好,有人在修自行车,有人比较各自买来的东西。小至青菜,大至整张的聚合板,几乎所有的东西都能用自行车携带。对比之下,新建的住宅楼显得冷漠萧索,少了小院的人情味。古老的小院,地上铺着砖,这里众人品评众人的花草,无疑更知道彼此的隐私。我又想起来离开机场经过那些高楼时,英若诚说:“这不正是威利讨厌的公寓楼吗?”人们是否正沿着疯狂而讽刺的轨迹奔向布鲁克林?也许观众根本不会做这样的联想。

两位美国记者告诉我,有很多住房项目中途停止(我们也注意到了这个),原因是干部罢工。这些干部是技术最熟练的工人领导,他们要求无论如何自己也要先分到房子,不然就拒绝完工。我不免想起哈皮在“挽歌”那一幕的台词:“那好吧,老兄,我要叫你,叫所有的人看看,威利·洛曼没有白死。他的梦是好梦,人只有这一个梦好做—压倒一切,天下第一……”这段台词人人都能懂,对此我确信无疑。

我们和贺诗礼还有使馆的一位经济学家一起吃晚饭。我们四人都很关心近来中美关系的变化。《推销员之死》能否成功表现两国人民的共同人性,在此时显得尤为重要。

贺诗礼的寓所和办公室在新建的现代而舒适的北京饭店的高层,从这里可以俯瞰天安门广场。这时一排排街灯刚刚亮起,戈壁来的持续的沙尘把天空染成了黄色。为了节约用电,路灯瓦数偏低而显得昏暗,这似乎也喻示着中国人较慢的生活节奏。这种节奏让我们回想起美国南方一些地区的生活;这种生活方式的失落,令许多移居到喧闹的纽约或芝加哥的人们感到惋惜。在这里,人们在街上停下脚步,从容地聊天。整个城市由一群如村落般的居住区构成,只有一两处有着大宾馆的街区,才给人毫无特色的大都市的感觉。

我问经济学家中国经济形势如何。他说,过去一年半消费水平有所下降,我怀疑这是计划导致的结果,这里做什么都有计划。但是他说:“这里没有详细的统计,会有什么像样的计划?计划经济的想法显得非常可笑:没有完全的统计数字,计划完全不可能;而统计数字差得不是一星半点。”

蒙古饭馆的晚餐辣而美味。空旷的屋子里有两座巨大的蘑菇型烧烤台,下面烧着明火,食客自己把切成薄片的牛肉醮上酱汁和佐料再去烤。后来又上了蟹肉、鸭肉、炒田螺。这场晚宴之后,英格睡了五分钟,我睡了一小时。

前面那座烤台的顾客是蒙古人,他们的桌子铺着白色的油布。后面的这座有几桌是日本人,再加上我们。我猜两座的价钱差不到哪里,我们每个人花了九美元,其中还包括好几升啤酒的费用。

(本文节选自《阿瑟·米勒手记:<推销员>在北京》,经出版社授权刊发。)

阿瑟·米勒 著

三辉图书 | 中国华侨出版社

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。

评论