1950年,杜鲁门政府采纳了规划文件《国家安全委员会第68号文件》(NSC-68号文件,编注:该文件是由美国国家安全委员会提出的有关美国新战略的报告)——冷战初期的奠基文件之一。文件称,美国和苏联之间的冲突,是自由和集权主义之间的冲突。文件还宣称,美国的根本目标是 “确保我们建立在个人尊严和价值基础上的自由社会的完整和活力”。与之相反,苏联寻求的是绝对权力和统治,即“克里姆林宫残忍的寡头统治下的奴役观念”。在核战争一触即发之际,该文件得出了如下结论:美国的唯一选择是坚守价值观、坚持发展军力、稳固经济实力,世界形势“迫使我们为了自身的利益,肩负起领导世界的责任”。

美国编写NSC-68号文件的目的是为了号召人们采取行动。然而,文件中所体现的冷战分子斗争思想却全面而持久地渗透着冷战时期的美国社会。美国及其体制是“自由”的唯一代表,这个想法成为了冷战宣传的基础。冷战活动既公开又隐秘,通过国务院和美国新闻署公然活动的同时,又通过中央情报局资助的机构采取秘密行动。有这么一个关于冷战的笑话流传着:所有名称含“自由”的民间团体都有可能是中情局发起的。

美国中情局对反苏联共产党文化的支持——从正统杂志到卡通版的《动物农场》——通常被认为属于“文化冷战”的一部分,在文化冷战中,苏联和美国都企图通过吸引艺术家和知识分子效忠赢得民心。奥德拉·伍尔芙的作品《自由实验室》(Freedom's Laboratory)的写作意图,在于将“文化层面”的讨论延伸至科学界。她的看法让人信服:心理战的策划者对“文化”一词的理解与上世纪中叶的人类学家一致:文化不仅限于艺术,指的是整个“社会结构”。

在原子时代早期,科学家同时也是杰出的社会评论家和顾问,这也许是他们的社会影响力处于巅峰的时期。美国开展科学研究的方式,即“自由”地进行科研,被认为是取得成功的根本。1947年的一份军队报告总结了美国能够成功研发原子弹而纳粹德国失败的原因,即“法西斯主义统治下发展的科学不可能,也许永远不可能,与民主制度下的科学相提并论”。教条主义思想和集权主义下的社会结构与自由式探究相悖,因此“西方科学”被视作与政治无关,同时是自由的代名词。

伍尔芙认为,追求科学自由的理想是值得称赞的目标,但《自由实验室》同时也提出了警告。伍尔芙写道:“20年来,领先的美国科学家和政府官员都试图说服国内外民众,美国科学因恪守科学上的自由而超越了政治,这是绝无仅有的。”但这是一种政治主张,掩盖了一些事实:并不是所有美国人都能够获得科学上的自由或整体的自由,也有很多科学自由的拥护者为美国政策进行辩解,他们认为美国政策并没有导致全球不平等更严重。换句话来说,与“政治无关”的科学,彻底而又不可避免地与政治紧密相连。

伍尔芙在《自由实验室》的开头讲述了爬虫学家阿诺德·格罗布曼(Arnold Grobman)告诉她的一件轶事。50年代后期,格罗布曼曾观察过香港的高中学生为准备英式考试而进行蚯蚓解剖的过程。课文的图表与他们的实际观察不一致,但学生记的却是课本的内容。对格罗布曼而言,这不仅仅是一种糟糕的教学,还代表着一种思维上的错误,可能会产生严重的政治后果。他认为,香港高中生更相信权威,而不是在实验室的发现。

美国心理战的重点是攻击苏联共产主义思想要求的是服从权威,而不是自由探索。1948年,苏联生物学家特洛菲姆·李森科(Trofim Lysenko)在列宁全苏农业科学院发表了大胆的宣言,他攻击西方基于遗传和进化学研究的基因学说,并提出了自己的见解。

西方科学家追随达尔文的脚步,认为是基因塑造了生物体,并因物竞天择的机制而发生变化;而李森科则否定基因学说,宣称环境决定生物特性。比如,李森科认为把种子放在寒冷的环境能够让植物更能御寒。他控诉西方基因学是“资产阶级的”,真正的苏联科学家应该远离该学说。李森科的看法并不是在1948年首次提出,但这次,在苏联扩大打击外国势力范围和切断与外国联系的环境下,他通过《真理报》(Pravda)获得了官方支持,在那次活动后,研究基因学的实验室关闭,科学家们失业,基于李森科理论的新课本将旧课本取而代之。

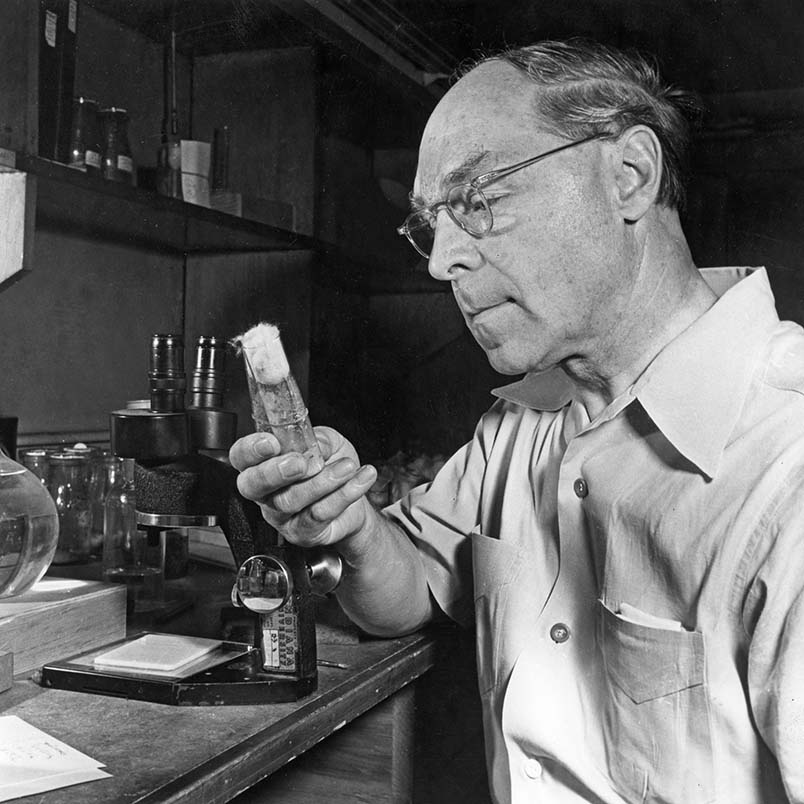

得益于苏联档案公开,我们现在得知情况并没有看上去那么糟糕。一些苏联科学家用新的名字继续研究基因学;虽然有人因为李森科的攻击受累,却没有因此牺牲。在斯大林的苏联肃反运动期间被杀害的生物学家,是因为他们与斯大林的统治相冲,不全是因为他们反对李森科的看法。但情况显然也并不乐观。美国科学家H. J.穆勒(H. J. Muller)当时在莫斯科工作,在1948年听到李森科的言论后立即向苏联科学院请辞。他写道:“有尊严的科学家,尤其是基因学家,只要仍然坚守自由,就不会同意在此留名。”

跟美国心理战活动中的很多关键人物一样,穆勒天生持有左翼政治立场。他出生于1890年,曾研究过繁殖速度快的果蝇,协助在德克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)打造科研实验室。1932年,在极度抑郁的情况下,他离开德克萨斯,先后前往柏林和苏联。他在此前的旅程中,对苏联在革命后扩张科研机构留下深刻印象。但在30年代,他也见证了斯大林切断苏联科学家与外界的联系,有关“资产阶级科学”的言论甚嚣尘上,这意味着当时的主流科学并不是代表人民,而是为了自身的利益而开展。

1937年,穆勒永远离开了莫斯科,并在1946年获得了诺贝尔奖。后来,曾深受李森科学说伤害的穆勒成为了反集权主义的积极分子。1949年,纽约举办了世界和平文化和科学大会,重点是苏联代表和与苏联的和平共存。

苏联在战后的宣传活动的关键特点是“和平”激进主义,中情局支持了在这届大会上的抗议者们针对“和平”激进主义给予的精心准备的回应。穆勒在1950年文化自由代表大会(Congress for Cultural Freedom,CCF)的就职演说上第二次发表了言论,他捍卫“以不同的方式思考,质疑和表达不同意见的权力”。中情局为文化自由代表大会提供财务支持,使之发展为一个全球性网络,在全球印发书籍杂志并举办展览和会议。该大会成为中情局试图为反共产主义知识分子创造舒适的活动环境的中心。

虽然CCF最为知名的是涉及艺术家和作家的工作,但也发展了科学计划(期刊《Minerva》在1962年成立时是CCF旗下的刊物,目前仍然存在)。CCF赞助了一场在1953年举办的重要会议,该会议将100多名科学家汇集在汉堡,为的是让人们提高人们对于集权统治下学者们遭受的苛待这一意识。会议在1954年发起科学和自由委员会,但为了维持这个前线组织而在财务和管理上对人们进行误导,也意味着可能会对美国的安全目标产生间接的影响。

CCF支持的第一本关于科学的出版物是《科学和自由》。尽管CCF的巴黎总部希望该期刊能够持续报道有关集权主义的事宜,新任主编乔治·波拉尼(George Polanyi)却有其他想法。乍一看,乔治似乎是非常理想的候选人。他的父亲迈克尔·波拉尼(Michael Polanyi)活跃于CCF,强烈反对政府规划的科学。迈克尔的兄长卡尔·波拉尼(Karl Polanyi)是一位政治经济学家兼社会民主主义者,两人在冷战政治上有严重的分歧。即便是在50年代,卡尔就警告弟弟远离“冷战的寄生虫”,他还表示中情局参与塑造关于自由的理念本身就与迈克尔坚持反对政府干涉知识探索的行为相悖。

乔治·波拉尼(妻子普利西拉为他提供了帮助,普利西拉还默默无闻地做了很多工作)在多数情况下将来自CCF秘书处的指引置之不顾,不去刊发后者送上来的材料。他没有把焦点放在科学工作者在集权主义下受到的恶劣对待上,反而更有兴趣探索西方对学术自由的限制,例如阿拉巴马大学发生的种族排斥和开普敦大学出席的种族隔离。他1960年时刊登了一篇有关中国大学的文章,文中提出毛泽东统治下的中国学术水平可能远高于很多国家,包括非共产主义国家。《科学和自由》不久后就到了强弩之末,被更为专业的《Minerva》取代,但很难看出该杂志在推动美国霸权上发挥了很大作用。

伍尔芙整体描绘的是一个彻底受到政府利益渗透的科学界,而这种渗透未必与政府目标步伐一致。50年代时,大使的科学家随员通常被用作收集情报。被认为是独立的“伯格瓦希”(Pugwash)集会,聚集了苏联和西方科学家,共同讨论放射性沉降物所带来的危害等事宜,该集会一开始被中情局归为共产主义者的宣传活动。但伯格瓦希常设委员会(Pugwash Continuing Committee)的美国代表尤金·拉比诺维奇(Eugene Rabinowitch,他还是广为传播的《原子科学家公报》的编辑)开始与美国政府合作,后者将伯格瓦希的会议视为进行秘密沟通的机会。

1958年苏联成功发射人造卫星后,美国大力推进改革美国高中的科学课程。为了应对苏联科技发展带来的挑战,新课程将科学思维视为“求知的方式”,而不仅仅是收集事实。物理和化学教学进行了改革,但唯有生物学广泛采纳了新方法,强调基于事实的科学,站在了李森科的对立面。

中情局持有的亚洲基金会预算要比CCF高得多,想要把新编教科书传播到全世界的课堂。到1971年,已有超过35个国家对这些教科书进行改编。亚洲基金会坚持认为这些书本反映了当地对动物学和农业的实践,可以避免文化霸权等情况。后来台湾地区出现了盗版,亚洲基金会曾试着确认那里使用的并非直接复制的版本。伍尔芙写道:“中情局的机构支持了一看起来没有多少‘美国元素’的书本,认为这能更有效地传递美国科学教学方法。”60年代末,亚洲基金会和CCF为中情局所属这一事实被公诸于世。CCF的公开成为了丑闻,而亚洲基金会(如今仍然存在,属于美国国务院的预算主管部门)则被多数人嗤之以鼻。

鉴于这些活动多数没什么效果,有人可能会回想起曾经有那么一段时期,中情局认为值得去资助基本没人会读的期刊和教课书,用来推广探究式的教育。相较于中情局支持的暴力行为,这种对科学的入侵行为看起来无害。然而,美国的世界强权通常依赖于该国拥有一些能够吸引大众的特点,其中可能也包括了科学的国际化。

到了2019年,人们也许更容易看到,政治化的科学是如何在美国发展的。伍尔芙在本书结语中提到,特朗普对气候科学的态度让她想起了李森科学说。当然,两者的机制不一样,美国在体制上的多元化在一定程度上限制了国家对科学家加以遏制。但官方否认(气候科学)可能会带来严重的后果。更为讽刺的是,气候变化否定主义是一个“党派恪守的真理”,与共和党官员密不可分。对此提出警醒的科学家则被控诉,被认为参与了“‘自由’阴谋”,旨在将美国社会主义化。

“党派恪守的真理”是冷战分子一直想要推翻的想法之一。他们会说并不存在所谓的“资本主义科学”:这是集权主义的一个污点。唯有科学真实存在。他们的解决方法就是“解放”科学,将之置于自由民主的环境中。但自由民主主义和自由的科学探究之间不是一个简单的等式。气候科学被指责为“自由科学”而不是合理的科学,这没有在集权主义的体制下发生,却出现在资本主义的环境下,绝非偶然,因为对气候科学泼脏水的群体多数是从提取化石燃料中获益的那群人。

我们无法忽视资本主义在很大程度上造就了科学化生产。现在从农业到医学的诸多科学研究均以有利可图的潜在发现为导向,而不是从造福大众的层面出发。此外,冷战时期和当今的科学家都面对着这么一个现实:研究的可能性与国家的安全目标密切关联,从而牵涉到对全球不平等的拥护。《自由实验室》对文化冷战进行了仔细研究,这样的作品揭示,我们如今所继承的是一个多么黑暗的世界。科学家们抵抗对于科学的限制的方式是宣称自己的工作与政治无关,因而是自由的。但事实上,他们的工作既是政治的,也毫无自由可言。

正如伍尔芙明确所说的那样,书中的观点并非是说“自由”是无法实现的价值观,也不是说科学国际化不值得拥护,或“科学与政治无关的谎言”意味着科学被残酷地进行政治化会发展地更好。她想要表达的是,权力与知识之间的关系始终是相互交织的。冷战时期,美国的体制被默认是理想的。我们现在足以看清它们事实上并不理想,而我们肩负着改进这些体制的任务。

(翻译:macy)

……………………

| ᐕ)⁾⁾ 更多精彩内容与互动分享,请关注微信公众号“界面文化”(ID:BooksAndFun)和界面文化新浪微博。

评论