译|造就 雁行

不少人认为,农业崛起后,人类社会便进入了持续几千年的稳定期。

其实不然。

帝国不断崛起,有的从兴盛走向灭亡,也有的长久屹立;社会中,大多数人都是自给的农民,养活着自己,或者同时还供养着精英统治阶级。游牧这种生活方式被排挤到农耕土地的边缘。人口迅速增长——据估算,在农业文明的开端,全球人口约为100至1000万,大约1万年后,这个数字已经增长到4.25至5.4亿。

克里斯托弗·哥伦布的尼尼亚号、平塔号和圣玛丽亚号的复制品。

16世纪,一切都开始改变,变化速度也不断加快。

农业发展——从简单的农业社区,到城邦,再到帝国(时而又倒退回去)——渐渐被新的生活方式所取代。无论是人们的饮食、交流方式、所思所想还是他们与赖以生存的土地之间的关系,方方面面都开始出现变革。居住在欧洲西部边缘的人不知怎的最终改变了人类社会的发展轨迹,也改变了地球系统的发展轨迹,开创了我们所生活的现代世界。

一切都将不复往常。

向现代世界过渡的一个关键节点是欧洲人登上“新大陆”——后来,这个地方被命名为美洲。

当时,美洲人已经跟亚洲、欧洲人隔绝大约1.2万年,其间只有寥寥几次例外:曾有一艘维京人的船迷失了方向,偶然在北美洲大西洋沿岸靠岸;波利尼西亚人也入侵过南美洲太平洋海岸。之所以会这样,是因为上一个冰河世纪后期,在地球变暖的同时,北部仍有足够的冰面,少数人得以穿过白令海峡,由亚洲来到北美。这个可供穿行的时间窗很快就关闭了,多数海冰都告融化,这条路线不复存在。

越过白令海峡的少数人经过繁衍生息,足迹很快遍布整个美洲。

历经1.2万年的隔离,当美洲土著与欧洲人重逢时,双方已经势力悬殊。

几乎所有驯养的家畜都来自欧亚大陆,而跟人类关系最为密切的牲畜(牛、绵羊、山羊、猪、马)已经跟欧洲人共存了数千年,这给人和动物之间的疾病互传,以及疾病在整个欧亚大陆——从中国东部一直到西班牙西部——的传播,提供了充分的机会。

1493年,克里斯托弗·哥伦布第二次抵达加勒比海,打算在此定居。他带了17艘船和1500个人,以及数千头猪和其他动物。12月8日那天,船只刚一登陆,一路上都关舱底的猪就被释放了出来。

第二天,这些欧洲人开始生病,哥伦布也在其列。美洲土著也开始病死。后人猜测,这场疫病或为猪流感——美洲土著从未接触过它的病原体。23年后的1516年,西班牙历史学家巴托洛梅·德拉斯·卡萨斯(Bartolomé de las Casas)如此描述伊斯帕尼奥拉岛——如今的海地和多米尼加共和国所在的岛屿:“生灵涂炭,满目疮痍……因为仅仅过了四个月,西班牙人照护的印第安人中,有三分之一都死去了。”又过了两年,他又在一本书中写道:“伊斯帕尼奥拉岛的100万条生命中,基督徒们只留下八九千活口,其余都死了。”但更可怕的事还在后面。

以前,从欧洲到美洲,人们要经历长途海上航行,对于天花患者,这起到了隔离作用,因为天花的传染性只持续一个月。病毒携带者要么死于半路,要么康复过来,获得了更强的免疫力。无论哪种情况,天花都不会被带上岸。但随着船只的改进,以及船帆的改良,航海时间得以缩短,舶来病种的传播变得顺风顺水。到1519年,天花已经传播到伊斯帕尼奥拉岛,随即抵达中美洲大陆。对天花、流感等来自欧洲的疾病,美洲土著全无抵抗力。

在舶来瘟疫的助力下,西班牙加速征服了“阿兹特克帝国”——这是19世纪才发明的词,更确切的说法是“墨西哥三国同盟”,得名于1428年三座城市的统治者缔结的盟约。

西班牙人的掠夺过程中,舶来疾病也助了他们一臂之力。1519年8月,埃尔南·科尔特斯(Hernán Cortés)首次进攻墨西哥—特诺奇提特兰(哥伦布登陆前美洲最大的城市),他与妻子侥幸脱身。正当他重整旗鼓时,特诺奇提特兰被一场瘟疫摧毁了。被围75天后,疾病、战斗和饥荒令这个当时世界最大的城市之一笼罩在死亡之下,几乎毫无生机。1521年8月13日,仅凭几百名西班牙人和特拉克斯卡拉人(Tlaxcalans)——墨西哥—特诺奇提特兰的对手,科尔特斯就为西班牙攻下了特诺奇提特兰。

科尔特斯的一名士兵贝尔纳尔·迪亚斯·德尔·卡斯蒂略(Bernal Díaz del Castillo)写道:“我敢发誓,湖边所有房子里满是人头和死尸……街道、广场、民居和院落里堆满了尸体,几乎无法过人。”美洲土著没有停止抗争,但扛不住一波又一波疾病导致的食物短缺,以及西班牙人更胜一筹的战争技术。一个快速扩张中的帝国——国土面积30万平方公里,相当于今日的意大利,人口介于1100万到2500万之间——就这样灭亡了。幸存下来的大约只有200万人。

这些舶来病种经由巴拿马,继续南下传播。一位现代的访问历史学家估计,1514年至1530年间,巴拿马的死亡人数超过200万人。从巴拿马出发,感染因子又经由达连隘口,进一步传至南美。那里有美洲最大的帝国——以某些标准堪称当时世界上最大的帝国——印加帝国,其领土沿着南美洲的脊梁安第斯山脉铺展开来。1526年,另一位西班牙征服者弗朗西斯科·皮萨罗(Francisco Pizarro)与印加人发生接触,但并未入侵。有人估计,这次会面后仅一年,瓦伊纳·卡帕克(Huayna Capac)就成为死于这场舶来瘟疫的第一个印加首领。

瓦伊纳·卡帕克的尸体由印第安轿夫抬着送到库斯科去。

不同于特诺奇提特兰那场灭顶之灾,印加帝国的终章显得扑朔迷离,因为印加文明没有文字,而直到1531年,西班牙人才听闻卡帕克之死。很多人说他死于天花,但细读各种文字记录可知,卡帕克更可能死于传播相对迅捷的那些舶来疾病,比如麻疹或流感。无论如何,印加人的势力被严重削弱。占地200万平方公里、人口估值达1000万至2500万的印加帝国被皮萨罗的军队夷为平地。

印加人似乎通过名为“奇普”的结绳记事法,记录着人口变更,但随着迅速演化了四个世纪的印加文明遭到破坏,解码奇普的知识也失传了。具体数字固然未知,但研究人员估计,沦陷当时,就有约一半人死亡。

在试图理解美洲土著的伤亡规模时,很多人误将焦点放在了天花上。天花是一种重要的致命杀手,但绝不是唯一。流感、麻疹、斑疹伤寒、肺炎、猩红热、疟疾和黄热病登等,一波未平一波又起。

再加上战争的伤亡,先是西班牙入侵,后是葡萄牙、英格兰还有法国;加上死于劳役的人们。变革是如此混乱,生命成批陨灭,以至于传统社会基本分崩离析,农业崩溃,由此导致的饥荒使死亡人数进一步上升。至少70%的当地人死亡似乎在与欧洲人持续接触后死亡;而根据研究相对完善的村庄、城镇和地区的数字,这个比例通常达到90%。

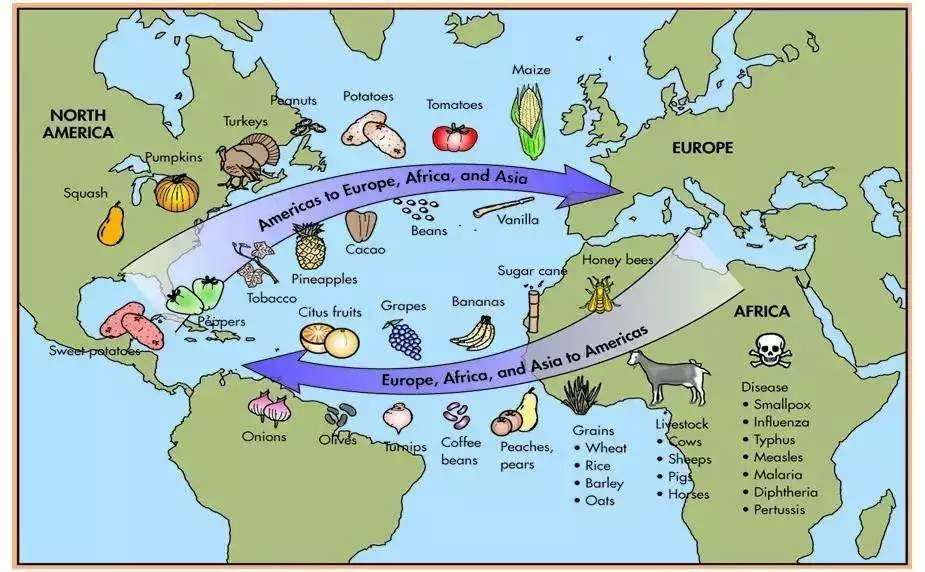

人类两个分支分离1.2万年之后的重逢,是否在改变人类历史的同时,也改变了地球历史?在全球生物融合——即历史学家阿尔弗雷德·克罗斯比(Alfred Crosby)所谓的“哥伦布大交换”——的大背景下,人类及其致命疾病的全球融合,只是其中一个方面。四处传播的不仅仅是病原体,还有植物和动物。物种突然脱离原先的进化环境,从一片大陆迁移到另一片大陆,从一个洋盆转移到另一个洋盆。这导致了世界物种的全球化和同质化。

最富戏剧性的是,哥伦布大交换变革了农业和人类饮食。这一变革通常深植于文化之中,以至于被视为理所当然。你很难想象,16世纪以前,欧洲并没有土豆和西红柿,美洲也没有大麦或香蕉,中国和印度没有辣椒,非洲没有花生。饮食的变革几乎是彻头彻尾的:在刚果雨林的深处,人们的主食是原产于南美的木薯;而亚马逊雨林深处的亚诺马米人吃的大蕉则原产于非洲。

16世纪往后,农民们可以选择的作物和动物种类突然变多了。最适合当地环境条件的作物,不论来自世界哪个角落,现在都可以种植了。人们选择收成最佳的品种,将其纳入新的农业体系。对世界各地的农民而言,作物种类的多样化都益处良多。这些新作物的裨益,还不仅仅是提升产量。比如在中国,玉米的引进使旱地得以保收,从而引出了新的森林砍伐潮并导致人口激增。

虽然传播了新型疾病,包括致命的梅毒在亚洲和欧洲出现,哥伦布大交换最终使土地能养活更多人口。有了这些新的可选的动植物,自首次农业革命以来,农业生产力实现了最大的一次飞跃。不同民族历经几千年驯养出来的动物、改良出来的作物,现在被普及到世界各地。一个单一的全球化农业文明诞生了。

用地质学术语来说,始于16世纪的跨大陆货运,以及起飞于20世纪的空运,其所扮演的角色就相当于当初的板块构造运动。今天,它们正将大陆和海洋连成一体,一反过去2亿年大陆之间相互远离的趋势。 几百万年后,地质学家在审视地质记录时,会看到“突然”现身新大陆或新洋盆的物种化石。这些物种因人类之力,得以翻越地理障碍,但在未来地质学家看来,它们就像新出现的物种,一如地球历史上其他时代。但其中也有微妙的差异。

通常,在地质记录中,有的物种会灭绝,形成空档,通过进化,通常会有截然不同的新物种取而代之。而在人类生活的时代,从地质记录上看,那些从一个大陆跳到另一个大陆的突现物种,或者新产生的杂交物种,会很类似于已有物种。地球生物多样性的这种同质化,是人类世(注:Anthropocene ,该词由荷兰大气化学家、诺贝尔奖获得者P·克鲁岑提出,是从地质学词汇借用而来,作为地质学时代系统中最新的一个分期的概念。作为人类活动干涉自然环境和改变自然环境,成为一项地质营力的表征,一个人类成为重要的、时常占主导地位的环境因素的地质时代。)的一个关键特征,这在地球历史上是独一无二的。

这些生命的变化也存在重大的地质意义。2亿年前,所有陆地连成一片,构成超级大陆——盘古大陆,后来,它四分五裂,新形成的陆地经过缓慢移动,进入我们目前所熟悉的位置。自此,每个大陆上留下的基因材料基本相互独立,各自进化。而跨大陆的货运出现后,这些大陆被重新连接起来,有的是刻意为之,比如人类搬运精挑细选的物种;也有的是不经意间,比如某些物种趁机偷渡。

16世纪,一场人类驱动的、覆盖全球的新型进化实验启动了,并将无限期地持续下去。数千万年前的板块漂移所导致的结果,正被几百年的海运和几十年的空运所扭转。我们正在创造一个新版的盘古大陆。这符合新纪元所该具备的标志性特征:地球生命所经历的具有地质意义的改变。在地球历史背景下,这是一场不可小觑的事件。

*本文选编自西蒙·路易斯(Simon Lewis)与马克·马斯林(Mark Maslin)即将出版的新书:《人类星球:人类世的开创》(How We Created the Anthropocene)。

校对 | Lily;来源 |The Atlantic

评论