先看一组数据:1970年,日本的交通事故死亡人数达16766人的峰值,2014年共发生57万起交通事故,这个数字比汽车尚未全面普及的1970年还要低;而自上世纪90年代起,交通事故死亡人数逐年下降,去年降到有史以来最低的4113人,同时交通事故死亡率在发达国家中排名中也已连续多年位列最低。“我们都知道当今的日本路窄车多人更多,为什么交通事故死亡率那么低?”

人、信息及技术同等重要

>>>我相信主要原因有二:一是车辆自身的安全性能,二是交通参与者的安全意识。这其中,除了政府、公众及全社会的共同努力,汽车制造商起到了非常关键的积极作用。以本田一家应对交通安全的思路和举措即可见一斑。本田认为,提升公众的交通安全意识、强化安全信息通信及安全技术研发是构建“零事故”理想交通社会同等重要的三大支柱。

本田早在1970年就成立了安全驾驶普及本部,开展面向公众的安全驾驶培训。针对摩托车、汽车等不同领域,又分别设置了面向老人、儿童、驾驶新手、熟练驾驶者,以及交警在内的各类不同人群的培训项目。目前在日本,每年约有10万人参加本田的安全驾驶培训活动。这项工作如今,已经扩展到包括中国在内的全球37个国家。

在技术研发这一汽车制造商最本份的课题上,本田提出了“Safety for Everyone(为了所有人的安全)”的核心理念。因为统计数据表明,美国和欧洲的交通事故中主要受害者是车辆驾乘人员,而在中国和日本这两个高密度人口国家,自行车、行人等交通弱势群体的受害程度更高。所以,本田在车辆研发时不仅要保证自身车内驾乘人员的安全,同时还要考虑其他车辆、摩托车及行人等所有交通参与者的安全。

(第三代Polar行人假人特别关注行人与近年来热销的SUV和MPV车型发生碰撞时腰部和大腿所受的伤害。)

(第三代Polar行人假人特别关注行人与近年来热销的SUV和MPV车型发生碰撞时腰部和大腿所受的伤害。)

为了有效保护所有道路参与者的生命安全,本田于1998年全球首创可再现交通事故中人体举动的行人假人Polar,通过对假人在碰撞试验中的头部、颈部、胸部及腰部等各个部位所受的伤害分析,为车辆行人保护技术的研发提供数据支持。目前最新的Polar已经升级到第三代,相对于前两代假人,它特别关注行人与近年来热销的SUV和MPV车型发生碰撞时腰部和大腿所受的伤害。应该说,本田在保护行人安全方面的努力确实走在了全行业前列。

车对人碰撞试验:缤智vs假人

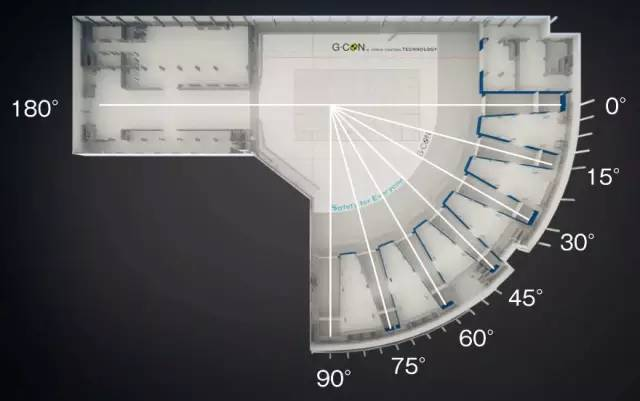

>>>我们去本田研发中心的碰撞实验室亲眼看了看:这座2000年建成的碰撞实验室位于日本枥木县宇都宫,本田称它是全球第一个室内全方位安全试验设施,包括0°和180°在内的共计8条跑道,呈15°放射状分布,可以对两辆车同时以最大时速80公里进行牵引碰撞。该试验室打破以往刚性壁障碰撞的局限,可以进行不同级别、不同尺寸的车型间各种角度的碰撞实验。

(共计8条跑道的本田碰撞实验室,每年的研发过程需要碰撞800-1000台车,可谓投入巨大。)

据工作人员介绍,每年在这里进行碰撞试验的汽车多达800至1000台,而这些试验仅仅用于研发,新车上市前的碰撞安全认证则在本田的另外一处碰撞中心进行。说实话,碰撞测试还未开始,单从这个实验室的规模和设施来看,就足已感受到本田对于安全技术研发的重视程度和投入力度。下面就拿缤智撞击假人,会有什么结果——

第一阶段:保险杠与膝盖碰撞,保险杠采用软性材料才能确保行人不受重伤。

第二阶段:行人头部重重摔向发动机罩,所以发动机罩不能太硬,并且与下方的发动机之间要有预留空间。

第三阶段:缤智撞击行人之后,其车头部位,尤其是保险杠和发动机罩变形严重,这是本田保护行人的特殊设计所致。

事实证明“为了所有人的安全”并非虚言,第一场实验为时速40公里(本田认为这个速度能够代表真实交通当中车撞人场景的60%左右)的缤智撞击假人POLAR Ⅲ。当POLAR Ⅲ被缤智弹开并重重摔在地面上之后,可以看到缤智的车头,尤其是保险杠和发动机罩变形较为严重。传统观念会认为这是汽车不经撞的标志,不过这恰恰是本田保护行人的特殊设计所致。

本田技研所的上地幸一先生解释说,当行人被汽车撞击,行人的生命比车辆受损程度更为重要。因为,导致重伤的主要原因是膝盖与保险杠碰撞,而导致死亡的主要原因是头部与发动机罩碰撞。所以,前保险杠和发动机罩都必须采用软性材料,同时发动罩与下方的发动机还要有一定的预留空间。

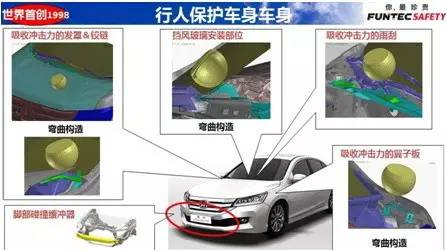

(为了保护行人安全,除了前保险杠和发动机罩,翼子板、前挡风玻璃底部及雨刮器等所有部件,都采用了碰撞时能够有效缓解对行人冲击的构造。)

本次碰撞实验中的缤智是SUV,较高的车身可以确保发动罩有足够的变形空间,但对于车身较低的跑车而言,由于发动罩几乎紧贴发动机,就必须采用发动罩自动弹起技术。除了前保险杠和发动机罩的特殊设计,本田汽车的翼子板、前挡风玻璃底部及雨刮器等所有部件,都采用了碰撞时能够有效缓解对行人冲击的构造,目的就是尽可能减轻对行人的伤害。

车对车碰撞:思铂睿vs奥德赛

插入视频:http://v.qq.com/page/v/e/2/v0160z1kue2.html

(思铂睿和奥德赛50%正面偏置碰撞,发动机舱充分溃缩,乘员舱则基本完好无损,A柱没有变形,车门可正常打开。)

插入视频:http://v.qq.com/page/p/p/l/p01604ps8lp.html

(再从底盘下方角度观看两车碰撞过程,ACE安全车身结构充分发挥了吸能作用。)

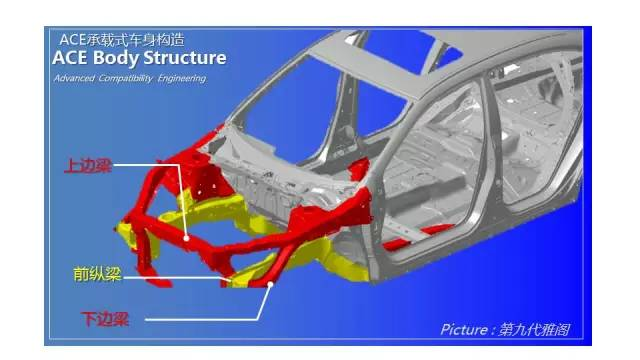

>>>第二场实验是思铂睿和奥德赛以时速50公里进行50%正面偏置碰撞,两车相对时速达到100公里,碰撞中两车的发动机舱充分溃缩,充分发挥了吸收能量的功能,而坚固的乘员舱则基本完好无损,两车的所有车门都可以正常打开,A柱到车顶没有任何变形,安全气囊正常展开,乘员假人坐姿端正。碰撞试验结果表明,尽管思铂睿和奥德赛的车头受损情况严重,但得益于本田的ACE安全车身结构,双方车内的乘员都得到了很好的保护。

(本田ACE安全车身结构的独特之处是在前纵梁的两侧分别加入辅助的上边梁和下边梁。)

(本田ACE安全车身结构的独特之处是在前纵梁的两侧分别加入辅助的上边梁和下边梁。)

作为本田安全技术体系的核心技术之一,ACE安全车身结构的独特之处是在前纵梁的两侧分别加入辅助的上边梁和下边梁。因此,发生碰撞时原本由两个点来吸收的能量能够被分散到面上,从而降低了单位面积所承受的撞击力。在现实生活中经常发生的小重叠率正面碰撞事故中,ACE安全车身结构不仅能够保证自身车辆的安全,还能减轻对方车辆的受损程度,尤其是降低大车对小车的过度攻击。

可能有人会质疑本田自家碰撞实验的可信度,实际上在美国高速公路安全保险协会 (IIHS)所公布的最高安全评级车型名单上,本田旗下各车型也是常客。即便是在IIHS最为苛刻的25%小重叠正面碰撞测试中,本田也有出色表现。

可能有人会质疑本田自家碰撞实验的可信度,实际上在美国高速公路安全保险协会 (IIHS)所公布的最高安全评级车型名单上,本田旗下各车型也是常客。即便是在IIHS最为苛刻的25%小重叠正面碰撞测试中,本田也有出色表现。

远离拉皮车,安全关键还在人

>>>中国早已成为全球汽车产销第一大国,不过也是交通事故频发国,尽管每年车祸死亡人数有下降趋势,但对比同样是汽车产销大国的邻国日本,绝对数字的差距仍旧巨大。“当中国汽车保有量快速增长的同时,全社会交通参与者的安全意识却没有相应的提升。”

作为汽车消费者,选购家用车时除了要包括ABS、ESP这些必不可少的主动安全配置,还应该理性地去选择被动安全系数较高的新车型,尽量远离那些基于老爷爷平台上的拉皮车。近年来,在全球各大安全碰撞机构越来越苛刻的碰撞标准的倒逼之下,汽车制造商在研发新车型时也在不断优化车身结构,行业整体的被动安全性能越来越高。然而,拉皮车的外表可以换新,但年代久远的内在车身结构很难升级,而恰恰是车身结构的优劣决定了车辆的被动安全系数。

(自从上世纪60年代全球第一台采用安全结构车身设计的奔驰230 SL问世以来,以钢板厚薄论安全的时代就已经过去了。)

(自从上世纪60年代全球第一台采用安全结构车身设计的奔驰230 SL问世以来,以钢板厚薄论安全的时代就已经过去了。)

本田研发中心的两场碰撞试验清晰表明:汽车的安全性能取决于车身结构,而不是覆盖在外表的那层钢板的厚薄;车辆不经撞并不代表不安全,碰撞事故中首要保护的是人而不是车,人的生命永远高于一切。最后,还是要提醒大家,任何车辆的安全性能只是相对概念,无论车身结构多么先进、钢材等级多么高强、电子辅助系统如何智能齐全,如果没有建立在文明安全驾驶的基础之上,一切都是浮云,安全的关键在人而不在车。

评论