按:我们曾经在很多西方摄影师的镜头里看见过中国。马格南图片社的很多大师就曾经到访中国进行拍摄——罗伯特·卡帕,1938年2月16日至9月22日拍摄过中日战争;亨利·卡蒂埃-布列松,1948年12月至1949年1月来到北京和上海见证中国的政权更换;马克·吕布,1957年、1965年和1971年三次来到中国,留下了许多历史性的瞬间。

与马格南那种标志性的黑白影像不同,布鲁诺·巴贝的照片是彩色的,这让它们看起来不像是纯粹的历史照片,而像是我们曾经亲历过的时刻,仿佛就发生在昨天。

北京联合出版公司与后浪出版公司最近出了一本布鲁诺·巴贝的摄影集,记录的是1973年至2018年间的中国。摄影师花费四十余年的时间多次来到中国,从北京到上海,从城市到乡村,就像是进行了一场场充满未知和探索的公路之旅。

不过,读者或许会发现,在同一时期对中国的走访和记录,尽管是由不同的摄影师在不同的旅途中完成的,往往也有其很多相同之处——或许是类似的路线类似的目的地,或许是类似的人物类似的情景,或许,是类似的观察类似的好奇心——每一张影像的诞生不仅关乎摄影师个人的观察与发现,同样与时代背景有千丝万缕的重要联系。

马格南图片社的影像作品之所以在当时富有影响力且在其后的岁月中成为经典,离不开摄影师的专业素养和犀利洞察,某种程度上,是因为镜头后面的拍摄者能保持一种中立视角——尽管,任何视角都不可能是完全中立的。

那么,西方摄影师的影像对于中国的读者来说有什么意义呢?或许,从他人的视角,我们有机会更完整地洞悉自身的历史;或许,在这种今夕对比中,我们有机会更好地理解自身所处的位置。

经出版社授权,界面文化(ID:BooksAndFun)选取了摄影集中的部分内容,以飨读者。

布鲁诺·巴贝的中国红/中国蓝

文 | 尚陆

来拍摄中国的西方人当中,很少有像布鲁诺·巴贝这样真正走进中国的摄影师。在过去的这六十年中,有许多西方摄影师拍过中国。有些只是为了单程旅行任务,有些是来拍长期性的报道,甚至是驻地项目。这其中包括了巴贝所在的马格南图片社(Magnum Photos)最杰出的前辈——罗伯特·卡帕(Robert Capa),1938年2月16日至9月22日拍摄过中日战争;亨利·卡蒂埃-布列松(Henri Cartier-Bresson),1948年12月至1949年1月来到北京和上海见证中国的政权更换(布列松在1954年出版《从一个中国到另一个中国》,由存在主义哲学家萨特为其写序言);马克·吕布(Marc Riboud),第一位在新中国成立后来拍摄的西方摄影师,在1957年、1965年和1971年进行了三次历史性访问。

这三位大师都以拍摄黑白照片而著名。当时中国官方摄影记者的纪实影像也往往是黑白的。这就说明为什么首次看到布鲁诺·巴贝图片的中国观众会特别激动,因为他们对新中国建国初期三十年的视觉记忆大部分是黑白的,而巴贝展示给大家的是色彩鲜明的中国!看起来就有一种“这是昨天的中国”的感觉。

另一个主要的区别是,巴贝的中国并不像报道摄影或调查任务,而是看起来像一部公路电影,就好像他正在寻找“什么是中国”的探索之旅。可能有人想知道他追求的目标或主题,有一件事是可以肯定的,那就是他的探索之旅还未完成。巴贝不断来回,因为他迷恋上这个巨大的、不断变化的、多面孔的国家,他觉得有必要更深入地探索。

巴贝的中国就是他选择“看见的”并向我们展示的对象。他眼中的北京、上海、四川和广西截然不同,让我们怀疑这些地方是否属于同一个国家。他的20世纪70年代和80年代的柯达克罗姆反转片已经捕捉到旧时皇城北京的干燥空气,也捕捉到被黄浦江分为浦东浦西的上海的潮湿弄堂。然后我们跟随巴贝深入四川和广西,目睹了中国城市与农村之间的地理距离和隐喻距离。

巴贝的确是延续了他的前辈布列松和马克·吕布对拍摄的中立态度,他在接近中国时没有先入之见或偏见,只是在巴黎的法国档案馆阅读了有关中国的文献。1909年到1917年间三度来华的法国汉学家、诗人和考古学家维克多·谢阁兰在他的书《出征:真国之旅》中描述了他在想象的中国与现实的中国之间的犹豫,即到底一个法国人该用哪一种语言来面对这个国家和文化的复杂性和真实性。而摄影师巴贝的观点是通过相机的取景器从一个适当的距离,一个中立的角度,用画面来描写一个真实的中国。因此巴贝收集了大量的图片来展示这个万花筒般的中国:古都北京,大都市上海,欧亚混血的澳门,丝绸之路的喀什,时尚摩登的香港,以及新兴中产阶层进行旅游消费的内蒙古、云南和青岛。他的旅程不仅有地理上的跨度,也有1973年到2017年的时空跨度,这对他来说有很大的挑战性。他所看到的80年代的中国,和第一次来访时看到的70年代的中国已经有很大的差别。更不要说2010年世博会时的中国和距离今天更近的中国。举个例子:1973年的中国到处都是群众,来欢迎和欢送法国总统的上千学生、解放军陆军海军空军、《鞍钢宪法》宣传画下的工人等等。1980年的中国已经开始个性化,巴贝让我们看到从群众到家庭成员的身份转变的过程:通过他的一系列婚纱照,我们意识到“文化大革命”真的过去了,紧接着到来的是计划生育的年代了。

歌舞的中国

“中国是现代国家中的贵族,她有六千年的历史。在最初的两千年间,她的人民是游牧民族和骑马人,而后他们在天子皇权的统治下定居下 来,建造了城市,成为农民、士兵、官吏和贵族而安居。”1932年荷兰驻中华民国全权大使威廉·托尔贝克(Willem Johan Rudolf Thorbecke,1892—1989)在他夫人艾伦·托尔贝克(Ellen Thorbecke,1902—1973)的中国相簿中写的前言引用了这段文字。艾伦曾经是德国记者,也是最早的一批女摄影师之一。她为各行各业的中国人拍肖像。鹿特丹摄影博物馆收藏了她1931年至1935年的作品,其中最著名的照片拍的是一位十岁的小歌女,身穿一条长长的绒毛旗袍,摆出一个芭蕾舞演员站立在足尖鞋上的姿势,但她的舞鞋的足尖是由木头做的。

1973年巴贝跟随到中国进行国事访问的法国总统乔治·蓬皮杜来到北京。这时距离艾伦·托尔贝克离开中国已经四十多年,小歌女已被成千上万的女学生取代。她们排着队站在从机场到天安门广场的路上,在十公里长的长安街上。为了迎接二十二辆豪华轿车组成的总统车队,小学生们不停地跳着舞,一边欢乐地高喊“热烈欢迎”,一边手上热烈地摇动丝巾和纸花。

在天安门广场前面,巴贝看到一队戴着少先队红领巾、穿着白衬衫的小礼仪队走过,她们花花绿绿的裙子显然是临时定制的。这些小女生边走边转过头来,好奇地盯着在拍照的法国摄影师。她们在记忆隧道的另一端就这么看着我们。这便是巴贝的独特风格之一,在他的大部分照片中,他都能捕捉到至少一个直视他(或者我们)的主体的目光。寻找目光交会的巴贝,在虹桥机场雨中欢送法国总统的人群中,用镜头抓到了一个女孩。透过红丝巾我们看到一张激动的面孔,以及被雨水浸湿的头发。镜头里的这个女孩在她五十多岁时,在2006年6月17日出版的《旧闻周刊》对布鲁诺·巴贝的报道配图里,认出了自己。她设法去法国见巴贝。2016年在巴黎,巴贝亲手向她签赠了这张照片。她现在仍然生活在上海,并清楚地记得欢送法国总统时群众的热情。这种诚挚的热情深深地打动了随同蓬皮杜总统来访中国的所有法国记者,令他们至今都难忘,当然也包括布鲁诺·巴贝。

同时吸引巴贝的还有城市居民的种种肢体语言,比如1973年巴贝拍到的南京陆军的演练和上海女民兵的训练,1980年的上海消防队的演习,这些都是难得的机会。当他把镜头转向老百姓,在上海公园、豫园和外滩附近,巴贝随时随地可以看到拉伸练腿的居民、打太极练气功的晨练者,还有学校里学生和老师一起做体操的场景。作为一个摄影师,他特别对上海的照相馆有兴趣。1973年他在照相馆外拍橱窗,1980年他干脆大胆地进入南京路、淮海路的摄影工作室。很有可能是他的外国人身份、高大的体格和开朗的状态制造了愉快轻松的气氛,我们看到在摄影师的指导下,新郎和新娘的肢体语言还是富有感情的。我们很想知道三十多年后这几对新婚夫妇今天的生活状态,以及还有没有机会请巴贝把这些婚纱照送给他们作为纪念。今天的婚纱照已不在照相馆里拍了,巴贝也看到,在上海外滩和外白渡桥上天天都有浪漫的布景。80年代婚纱照的这种味道只能从巴贝的“老”照片里闻到了。

从中国红到中国蓝

从北京到上海,巴贝的镜头记录了北方天空微妙的秋光、前朝的红色土门以及紫禁城墙上的混合物反映出来的色彩。红色和蓝色也可以在那张三个吃冰棒的男人的照片里看到:他们坐在印有“为人民服务”的布袋子上,头上顶着一个巨大的桃红色的“香”字,津津有味地享用着他们的冰棒——形成一张构图微妙的经典竖幅图像。

1973年9月,当时中国还处于“文化大革命”的第八个年头,天安门广场和机场上迎宾女生的花裙子与全国整体的严肃朴素风格形成鲜明对比。当时革命标语和海报仍然随处可见,巴贝背着装有柯达克罗姆反转片的一架尼康相机和一架徕卡相机,一路不断地录制墙上的海报和革命口号。他的纪录片给宣传艺术研究者和历史学家提供了足够的一手文献。他拍到的红色宣传画和工农兵的大头像让我们想起安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的波普肖像。事实上,当年这些无所不在的宣传海报替代了以前和后来的户外广告,没有这些海报,城市生活就会变得更加沉闷和单调乏味。在北京、上海、南京、苏州、无锡和成都,它们在最困难的时代起到了敦促和鼓励大众的作用,还成就了很多匿名的艺术家,让他们可以去练习画技和发挥才华。像陈逸飞、陈丹青等“文化大革命”后成名的画家,对于当年在为人民服务时得到的艺术机会,都表达过书面或口头的感谢。还有一张巴贝最具代表性的照片展示了排在路旁等待总统车队的上海工人队伍。他们站在一幅庆祝《鞍钢宪法》的巨大的宣传画下面,红色和金黄色的炼钢火焰象征着革命的激情,与穿着蓝布制服、脸上毫无表情的工人的冷色调的安静,产生出一种想象不到的强烈反差。

1980年在成都,巴贝拍到了经典的中国红,就是唐朝诗人杜甫的草堂里一千多年前留下来的红墙。杜甫的诗是法国前总统希拉克最爱吟咏的中国诗,1999年他在巴黎接待中国领导人时,引用了杜甫的《客至》:“花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。”

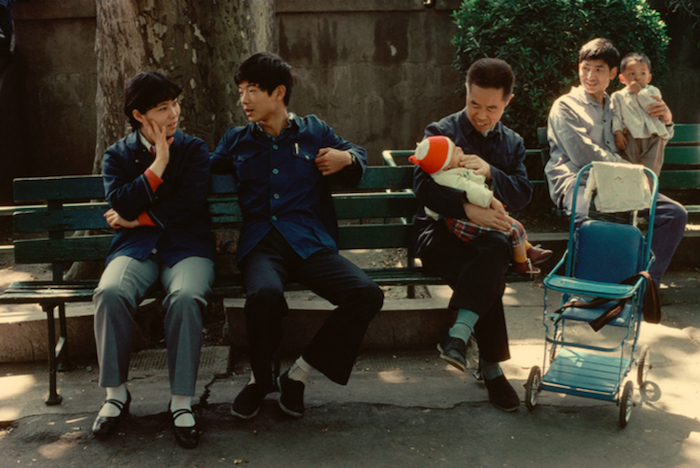

作为在20世纪六七十年代率先冒险使用彩色胶片做报道的马格南摄影师之一,巴贝对中国印象最深刻的是,街道上群众的衣着都是深色单调的:工人的深蓝色工服、军人的卡其绿色军装以及普通老百姓的无性别的灰色中山装。在巴贝的视觉日记中,上海豫园湖心亭茶馆里的一片蓝色的老茶客,大多手抱着一壶茶来取暖,蓝色的空气中飘散着一条条白烟雾,有一种时间凝固的平静。外滩的蓝色清晨中,巴贝看到了慢悠悠打拳的太极拳学员,可惜他看不懂背景的中文标语,不然一定能理解那句“争分夺秒奔向2000 !”的口号与慢悠悠的太极拳形成的反差中所蕴含的幽默感。在上海某个公园里一对年轻人在谈恋爱,一个抱着孙辈的年长者旁放着一辆婴儿车,一个年轻爸爸抱着他已经会站起来的孩子。巴贝可能也不知道这张老中青三代的时代背景是1982年起实施的计划生育。他们所穿的“中国蓝”在法国1968年的“五月风暴”发生后开始成为法国的流行服装。这种从中国进口的非常便宜的蓝染棉布中山装,法语叫“bleu du Chine”,其实在中国就是农民和工人穿的一种蓝色的劳动工作制服。来自大自然的靛蓝染料还有防蚊虫的功效,对农民很有用。在豫园,巴贝还拍到了一个神奇景观——画面左边是一个端着禄来相机为他的模特拍照的专业摄影师,右边是一位倚在“S”形门洞的穿着黄色毛衣的女子,她左手臂挽着一个红色手提包,摆出一个炫耀的姿势。画面左边的摄影师身后还有个正在抽烟的旁观者,这两人也形成了一种黑白影调的皮影戏效果,而在画面右边就是柯达胶卷包装上的标准颜色:黄色与红色。

1980年少年宫里的手风琴班的照片呈现了巴贝的摄影构图手法。他利用教室里随意分散的乐器和乐谱架子,重新组织了由黑白手风琴键盘构成的错落分布的矩形,创造出富有几何感的构图。我们好像还可以听到这些小琴手拉琴箱时发出的音响,还可以欣赏到这些年轻音乐家脸上表现出的高度专注力,包括左上角一个正在专心演奏的小女孩。在巴贝拍完这张照片三十几年后,这个小女孩的母亲在互联网上看到这张照片,并认出了她的女儿。最终她们成功地联系到巴贝。通过他们往来的邮件,我了解到当年的小手风琴家现在已安居美国,有一个幸福的家庭,在冬夏两季之间,在纽约和佛罗里达州棕榈滩之间像候鸟似的迁徙来回。这再次证明了摄影可以抵御时间流逝的力量,以及摄影师作为记忆的守护者的作用。

桂林奇妙的美丽绿蓝色

1980年德国《国家地理》杂志邀请巴贝去拍四川。我们随着巴贝远离大城市往内地乡村旅行,看到风景的变化,颜色也在变化。其中他拍到的四川和广西发生了最突出的变化。马克·吕布在1965年出版的《中国的三面红旗》书中的一段话,基本上描述了布鲁诺·巴贝经历的场景。马克说:“有一天,我想毫无目标地随便出去走走,在桂林如此奇妙的美丽绿蓝色的风景里,我沿着小路走了几个小时,穿过村庄和稻田。向导和翻译一直跟在我身后,他们看到我和他们交换了角色,觉得好玩并大笑起来。我们遇到的农民惊讶地看着一个外国人带着两个干部模样的随从。”

这本画册的广西部分中,就可看到巴贝镜头下的桂林真的有“奇妙的美丽绿蓝色的风景”。是什么启发了巴贝往内地去,与那些赶着水牛耕田的农民相遇?我们看到连水牛都有一副类似老道士的悠闲样子。是不是成都的面馆和菜市场里新鲜蔬菜的混合气味,或者是养猪场的刺鼻味道和来自农田的肥料气味,使得巴贝在四川和广西流连忘返?

巴贝把田里的小麦、水稻的色彩,和耕田、播种、插秧、施肥、收割、打谷整个过程基本上全都拍到了。他还抓拍到上海造船厂的大轮船和附近稻田里忙着低头拔秧的农民妇女这幅没有人拍过的照片。我们惊讶地发现这幅1980年的城市里的农村画面含有丰富的信息,有抗日战争留下的地堡,有70年代工业的老烟筒,最难得的是这些戴防晒头巾的上海农妇让我想起19世纪凡·高(Van Gogh)、高更(Gauguin)、埃米尔·伯纳德(Emile Bernard)笔下的布列塔尼农妇。

巴贝对农民的观察特别有趣,中国改革开放的四十年在他的镜头下是从人力车到高速跑车的一个过程。1980年他在成都城乡接合部见到的都是一系列人拉板车,车上有拉到市场去卖的猪、坐得稳稳的小孩、生病的农民,也有拉去给庄稼囤肥的粪便。1973年离开上海往无锡去,巴贝已经看到在轰轰烈烈的彩色革命电影《奇袭白虎团》和革命戏剧《煤田战歌》的海报下有三架人拉着的人力车。最精彩的是,在成都“为实现四个现代化而努力奋斗”的宣传画下面有几个骑着传统三轮车送货的解放军战士,他们身后墙上的潜水艇、导弹、战斗机、高速铁路等等今天已纷纷变成现实了。

事实上,这个时空旅行者几乎跑遍了整个中国:从杂技团表演者到川剧演员,从上海音乐学院的琵琶学生和小提琴手到深圳的吉他手、滑板爱好者,从桂林漓江用鸬鹚捕鱼的渔民到长江上的纤夫,从四川美术学院的雕塑系到传统水墨书法家,从世博会的红色李小龙当代艺术雕像到内蒙古沙漠中身穿白色运动服练瑜伽的女演员,从成都的茶馆到青岛啤酒节的霓虹灯电子派对狂欢者,从桂林乡间的送葬队伍到喀什的阿巴和加麻扎墓的红土——巴贝在往返中国的时空旅程中累积的令人印象深刻的收获,都是他自己持续专注的成果。他在按下快门之前的自我克制和对光圈速度的优先选择是基于他对观看和感受的敏锐渴望……

巴贝的可塑性

乔治·蓬皮杜1973年9月14日在北京的新闻发布会上,在人民大会堂的一个会厅里发言,谈到中国人民和法国人民之间的共同性和有助于互相理解的几点时,他说道:“从根本上来讲,我们两国的人民都是农民,这点反映了一定的心态,一定的可塑性,一定的耐心;并不总是巴黎人的,但基本上是法国人的,根本就是中国人的。”也许就是这种法国人和中国人共享的农民“可塑性”代表了布鲁诺·巴贝的摄影眼的特点。

2016年,在蓬皮杜总统国事访问的四十三年后,在山西平遥摄影节的开幕式上,巴贝再次看到了载歌载舞的小女生。巴贝心中有着激动的心情,因为这些小女孩让他想起了北京机场、天安门广场和上海机场欢迎欢送法国总统的热情。社会主义中国已经将为来访贵宾举行迎宾仪式变成了一种艺术,它不仅仅是一种仪式,也成了一种表演制度。这次在平遥,在她们的歌舞表演结束后,那些不再戴着红领巾的少先队女生们背对观众,冲向舞台后方,仿佛想表达这个时代已经发生了变化……

(本文为《中国的颜色》序言,有删节。)

评论