10月1日夜晚的北京,灯光辉煌,烟花灿烂。许多人都注意到了联欢活动上璀璨夺目的盛大烟花表演。

不论是是用烟火组成的“70”字样,还是展翅翱翔的和平鸽,又或者绚烂开屏的孔雀,颇具创意的烟花给庆祝活动增添了热情洋溢的节日气氛,也给人们留下了深刻印象。

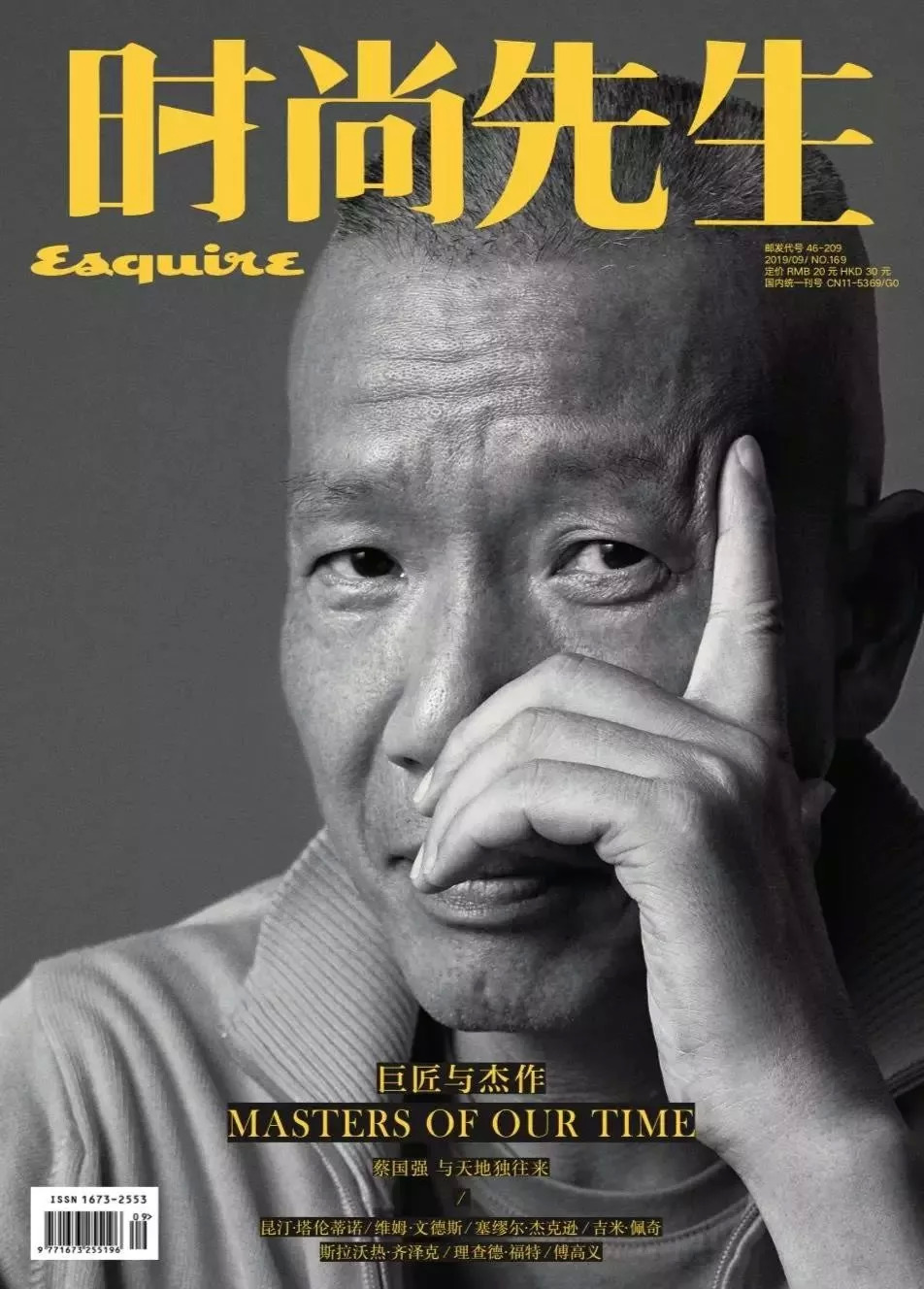

几小时以后,一条#焰火总导演是蔡国强#的话题燃爆了微博热搜。

作为知名的当代艺术家,也是此次庆祝建国70周年联欢活动的焰火总导演,蔡国强用美轮美奂、震撼人心的烟花表演给大家留下了深刻的印象。

其实,这不是蔡国强第一次为大型活动担纲烟花表演方面的“掌舵人”。2008年北京奥运会开幕式,让所有人铭记的“大脚印”同样出自他手。

作为当代著名艺术家之一,是什么样的人生经历让蔡国强选择用烟火来表达自我?带着这样的问题,时尚先生在九月专访了蔡国强。请看《时尚先生》九月刊巨匠与杰作专题独家报道:蔡国强——与天地独往来。

和偶像格列柯一样,蔡国强走出家乡,

又从未离开家乡。走得越远他越知道,

寂寞和孤独是艺术家的常态,

但只要能继续和宇宙对话,

始终有“发现一点新可能”的冲动,

在浩瀚的未知中,总能用创造等到慰藉。

文|时尚先生Esquire 李冰清

编辑|谢如颖

夏天的时候,蔡国强和全家一起去了塞尚的故乡——位于普罗旺斯的艾克斯(Aix-en-Provence)。他和太太、孩子一起画风景,爬了圣维克多山(「上去到下来,八个小时!」),还获得了艾克斯市颁发的一枚荣誉奖章。

和他获得过的其他大大小小的奖项相比,这枚奖章算不上举足轻重,但他还是打心眼儿里高兴。每回都这样,表面上看起来平静,可他心里藏不住乐,「有个奖,多多少少是对艺术家现在正在做的事情的一个鼓励,就是说你干得不错,可以再来,搞得更狠一点。」

在圣维克多山顶,他问了艾克斯格拉内博物馆 (Musée Granet) 馆长许多问题。馆长是研究塞尚(Paul Cézanne)最权威的专家之一,蔡国强觉得他可以替代塞尚解答自己的一些好奇:塞尚怎么看「高处不胜寒」?又怎么理解「上山容易下山难」?「他告诉我塞尚的复杂和矛盾,一方面骄傲又孤独,一方面又永远一山望着一山高,对我很有意义。」

好些年前蔡国强开始走「一个人的西方艺术史之旅,加上他在世界各地「折腾」的项目和展览,渐渐串起一条艺术史的线索:从古希腊、古罗马到中世纪,到文艺复兴,到巴洛克黄金时代,到印象派、现代主义,和马列维奇的前卫主义对话,他与少年时思考过的许多先辈相遇,「他们纷纷来和我称兄道弟,给我助力。」

每到一个地方,他都会在美术馆听策展人「讲课」,「他们会花很多时间告诉我各种各样的故事,当时那些艺术家是怎么画画的,他们最在意的又是什么。」在马德里的普拉多博物馆,研究委拉斯凯兹(Diego Rodríguez de Silvay Velázquez)的专家、研究鲁本斯(Peter Paul Rubens)的专家、研究戈雅(Francisco Joséde Goyay Lucientes)的专家等人带着他一个一个展厅讲解,「你有一种进了圣殿的恐惧。但这很好啊,你就是要被吓到、要害怕,那些人在他们的时代多么伟大多么勇敢,多不容易,又多有创造力。」

他知道,马奈(édouard Manet)被吓到过,卢西安·弗洛伊德(Lucian Freud)也被吓到过,他们走进圣殿,在前辈先人的身上看到了自己的不足。普拉多博物馆里每一张被临摹的画都需要登记,几百年的记录也见证了画家们风格的变迁,比如马奈,观摩了普拉多后,他回法国后开始画黑色。

「一方面要有进入圣殿的恐惧,但在这种恐惧之后,又要有一种在这个圣殿里偷偷撒一泡尿的冲动。不要只是被吓到了,之后应该想一想,在哪里撒这泡尿呢?就像孙悟空,要知道如来佛的厉害,也要有撒尿的勇气。」

在西班牙普拉多博物馆和意大利乌菲齐美术馆办完个展后,他觉得自己的那些作品「都是些花啊草啊,秀气得多」,今年 2 月,他干脆在庞贝古城里炸了个痛快。他搬了 80 多件(其中包括经典作品的复制品)去古斗兽场进行爆破,然后把它们从余烬中「挖掘」出来,连夜送至那不勒斯国家考古博物馆进行展出,重现一次浩劫和再生的过程。

「爆炸完了火都控制不住,消防人员冲进来拿着灭火器直接朝我的作品上喷,剩下一片残渣,一地碎屑。」他很为其中一些作品的效果得意,「那个屁股很漂亮的美臀维纳斯,每次去看展览我都会在她面前站很久,每次都忍不住想摸,但原作不允许。我这次拷贝了一个,可以摸个痛快,然后用帆布把她整个包起来,倒入火药。炸完后她浑身变成了玫瑰金,屁股金光闪闪,还有大力神,我炸成了血红色,看起来血淋淋的。」

他把这些作品放在原作边上,彼此建立起跨越时空的对话。曾经如此发达的庞贝在一瞬间被凝固成灰烬,什么是毁灭,什么是重生,什么是永恒,什么是暂时,什么是伟大,什么是渺小,什么是起点,什么是终结?这些问题或许永远无解,正如他每一次站在画布前的感觉,如一个被抛入大海的孩童,无助,孤独且不知所措。

孤独的必要性

ESQ:为什么会开始走「一个人的西方艺术史之旅」?

蔡国强:2008 年完成奥运会的项目后,我想暂别满脑袋的中国文化思考,所以就宣布说要离开中国文化,回到世界人民的怀抱中。年轻时我学习过文艺复兴时期的作品,不怎么欣赏达芬奇或是米开朗基罗这些「大家」,却对格列柯(El Greco)有特别的共鸣。

艺术家千万要顺着自己的生命轨迹去做,而不要将就或是委屈了自己。很多人觉得毕加索最有名就学毕加索,那没用,你要和那个和你有共鸣的人对话。我看得到格列柯的深广,欣赏他画里的自由,文艺复兴时期人类的理性和科学都达到了新的高度,大家都学解剖和透视,但格列柯不管这些,他把人拉得很长,用笔用色情感澎湃,这就是表现主义五百年前的祖先。

格列柯的画里有看不见的世界,我在那些云彩、那些树林里感受到一种看不见的灵性,所以决定带着女儿去重访这位画家的足迹,从他出生的克里特岛,一路到威尼斯到马德里,最终到达他去世的托雷多。

ESQ:重走那一路,可以复原他当时当刻的心境吗?

蔡国强:当然不能,归根结底,那是发现自我的路。

出发前,我把格列柯的许多作品打印出来,连同画册一起带在身边,想比照一下格列柯描绘过的城堡和峡谷,想知道他的眼睛为何能看到那些景象。有些欧洲老城和自然风貌几百年来变化可谓微乎其微,当年格列柯去过的水坝依然潺潺流水,我在那里看了很久。

讽刺的是,格列柯时代是不现场写生的,他只是看,然后回去按照记忆画出来。受限于技术条件,格列柯的年代还没有瓶装颜料,色彩需要现调现磨,无法实现野外绘画,这样反而让我印象更深刻。写什么生啊?就是要走遍天涯海角,就是要看这个世界。格列柯就是这样,他看了记在灵魂里面。

格列柯是希腊人,在西班牙成名后被称为「El Greco」(希腊人)。走过他的一路,我更能感同身受,我也是从泉州出发,从小小的海边城市出走,他去意大利就好像我去日本,后来他去西班牙就好像我去美国。人不走不知道,走了才越来越知道。

ESQ:日本是你到达的第一个异乡,你最初的日子顺利吗?

蔡国强:我是 1986 年底去的,那时有热恋的女友,有万般舍不得的奶奶,可偏偏还是选择了离开,彷徨、不安和勇气交织在一起,那种复杂的感觉终生难忘。当时,像陈丹青,我后来的好些朋友在国内已经很有名了,相比之下,我只能算是个普通的留学生,日本并没有欢迎我,他们不知道、也不期待我的到来。

开始我也花了些时间解决生存问题,去旅游代理点门口拿去中国的宣传册,琢磨日本人喜欢的中国风景,用水彩和油画画出来,再去书店寄售或是找同学推销。不过「有些苦」的日子只是短暂的一截,我也不怎么提起。每次我想着,不是人家请我来,是我自己要来的,所以这有什么关系?不行,我可以回家啊。

ESQ:你是怎样慢慢起步,在日本开始创作的呢?

蔡国强:那时中国留学生美术家协会已有超过两千人的规模,国画、油画、书法等等展览都有。我从 1984 年开始创作火药画,到了日本迅速脱离颜料,纯粹使用火药。

一个叫鹰见明彦的年轻艺术评论家看到我的作品后很喜欢,说遇见了「中国的李禹焕」。李禹焕是当时在日本如日中天的韩国艺术家,鹰见四处向电视台、报社和美术界介绍我,李禹焕本人也在报纸上说我好。鹰见还将我引荐给了他的高中同学小胜则孝,小胜的父亲正是日本烟火的元祖「丸玉屋」的十三代传人,也是日本烟花协会会长。

这位会长说,不管是火药还是焰火都来自中国,我们受了很多中国的恩,所以你需要任何材料、任何火药,都可以随便用。在日本,但凡牵涉到火药制作都需要获得批准,会长又把可以透过玻璃观看里面爆炸的实验室借我炸画,是个极其理想的场所。

日本 NHK 电视台在杂志上看到我的作品后,也提出拍摄的邀请。那时我买不起画布,就趁机让 NHK 买了三块 2. 3 × 1.8 米的大画布,过了一把瘾。节目在早间新闻档播出,当时全日本有 70% 到 80% 的人习惯边吃早餐边收看这个时间段的新闻,再上班去,很快,大家都知道了那个「用火药画画的人」。

所以说,我命很好,每一个地方总有贵人出来。我整天吹,说自己是神的宠儿,可是神太远了,他们就派贵人来给我解决问题。

ESQ:1995 年你移居美国,但至今英语不太灵光,是一种故意的自我保护吗?

蔡国强:这是个「遗留问题」。大学时我顺着泉州的职业,在上海戏剧学院进修舞台美术设计,旁听生身份有一点不好,是要选一科不读,我选了英语,就造成了现在的状态。

任何事情能够掌握技艺总是好的,英语不好不是我战略性的设计,否则就更容易接地气,不用到哪里都要带着助手。如果英语更好些,那么每天买《纽约时报》就不用只看图片,也可以更自在地和各种各样的人聊天,有更深入的交流和感受。

我平日最大的兴趣是读些政治和历史,思考更多的也是政治问题,不太管艺术问题。从专业来说,艺术是咱们的手艺嘛,不用太担心。但是政治的变 化会影响你的许多思考,会影响整个世界和你生命的存在,我把政治当成一场更大的游戏在看。

当然语言的间隔也架起一种保护,增加我的寂寞。艺术家还是需要寂寞的,要有那么点儿融不进社会,成为孤独者,有那个必要。

看不见的世界

ESQ:你从小就信风水,这好像是一套你自行选择的体系,而且它决定了你和这个世界发生关联的方式。

蔡国强:去日本的时候,我随身带着家乡的一抔土和一瓶水,到了就撒在那里的国土上,跟它结缘分。

我信的不仅仅是《易经》里阴阳八卦的理论,而是改造空间、改造命运的方法论和方法,需要「一点动作」。艺术家若倡导某种哲理,他的作品里就应该有相对应的方法论,好些东方艺术家喜欢神神叨叨说阴啊阳啊,把人吓得一蒙一蒙的,但画起画来,还不是那样?你要有干货,有「招」。

无论在世界的哪个美术馆,看展厅的时候我都会和馆长和策展人讲述这个场馆的风水,从大门说到一个个厅之间的气行状态,他们有时也会反省,「哦,原来是这样的」。但有的时候,我又反其道行之:在莫斯科的国家美术馆门口,我用一座 16 米高、18 米宽的「山」完全挡住了入口——那是莫斯科市民捐赠的摇篮,我把它们摞起来,在里面种上白桦树。

因为主题有关「十月革命」百年,我们就必须要面对「十月革命」挫折的事实。那曾经是一个乌托邦式的理想,那也是一个人一个人的责任累积而成的,当时他们都拥有青春,都相信那个年代,一起做了一场梦,就好像幼年时睡过的摇床一样。而结果,那场巨大的梦像一座坟墓,塞住了它的出口,也塞住了它的入口,就像现在俄罗斯和世界的关系。

展览开幕的时候是 9 月,白桦树还是金色的,到了冬天,树叶落满一地,时间和生命的轮回中隐藏着命运冥冥注定的悲剧感,让人感慨不已。进入馆内,天花板上有一条巨大的白绸,上面用火药炸出俄语的「从来没有救世主,也不靠神仙皇帝」。当时的人们唱着《国际歌》的这句歌词,可他们又信奉斯大林、信奉列宁,如今又相信普京,总要列出一个偶像,这是一个永远矛盾却还在继续的问题。

ESQ:陈丹青曾说,你有一种非常诚实的「非知识分子化」,进入各种行动的念头也都是质直的,朴素的,农民式的。你的沉着与自信似乎源源不断来自家乡,始终把握一种在世界范围持续奏效的「本土性」,你的艺术陈述,包括陈述的方式在内,都近乎「业余」。在中国当代艺术家中,如此真实地维系着与自己的出身和出身地的关系的,恐怕只有蔡国强一个。

蔡国强:造「形」易,锻「气」难。今年 5 月的时候,澳大利亚墨尔本的维多利亚州国立美术馆(NGV)从西安请去了 170 多件古文物,其中包括 8 尊秦兵俑和 2 件复制马车,他们请我同期进行个人展览,让中国的过去和现在对话。我也知道,但凡递出展览邀请的美术馆,都希望我能给他们「狠狠地来一下」,要不很贵,要不观念性很强,要不工程艰巨……狠狠地给「挨一刀」,那才是我干的。

我见过几万只鸟在天空一起飞的盛景,它们飞啊飞啊,有时像一朵云,有时像山水,变幻无穷,看得很感动。NGV 的兵马俑展览布置得再精巧,数量终究有限,远比不上当年我站在秦兵马俑坑前俯瞰兵马俑齐列时的视觉震撼,我想,如果兵马俑的灵魂像鸟一样从地坑里「哗」地飞出来,就可以穿梭在天。

「鸟云」所组成的远方线条是骊山的「气脉」,它们带来了一种有形和无形之间的东西。瓷鸟被火药炸过,变成了黑色,与兵马俑的外观质感有异曲同工之处,仿若是亡魂在浮游。

我的艺术经常在执着表现那个看不见的世界。我喜欢高调的视觉,但一万只鸟用来表现一座山,还是比不过真正的山,如果一万只鸟表现的是山的气脉,就成了看得见的能量。这件装置又何尝不是全球化时代对异国文化幻觉的海市蜃楼?

兵马俑部分的展览名为《永恒的守卫》,我就将自己的展览部分名为《瞬间的山水》。这些永恒的卫士守不住帝王的权力和江山,只有这些瞬间的山水,这些气脉和看不见的灵魂才是永生的。

ESQ:那一次展览中还有两组《花瞬》的作品,它们的意义又是什么?

蔡国强:去考察兵马俑时路过洛阳,恰逢满园牡丹凋落的时节,落了一地的花瓣让我想起一句古诗,「化作春泥更护花」,那是一种生命的循回,是一种新历程的表达。还有一点让我感慨不已,古代画家画花总喜欢选含苞欲放的姿态入画,欣欣向荣寄予生机,却不似诗人和哲学家,更偏向于在自然的衰败中思考生命的真实和深刻。

其实凋零枯萎的花和惨败的河山一样,会让人想到各种生命的无常,不然诗人怎么会有那么多永恒的作品?《花瞬(二)》在长 31 米、高 3. 5 米的丝绸上铺上采摘下的植物,再撒上大把火药和彩色粉末,点火。长卷上的牡丹从盛到败,而越是到花谢之处,我就越感动,前面那些再美又怎么样呢?都是为了衬托花凋和衰败。

而另一组《花瞬(一)》,我先在德化烧制了许多立体的陶瓷牡丹花簇,然后倒了许多火药上去,再烧,就像对花的埋葬,像一座坟墓。

ESQ:你一直说自己是个迷信的人,比较信仰看不见的世界。你从上世纪 90 年代开始就在做「外星人系列」,现在还在继续吗?

蔡国强:我一直都在做,它们被不断命名为「外星人做的项目第几号」。有一些可能名字有些不同,比如《天梯》,那个项目最终在我的家乡泉州实现,在空中 500 米高处绵延了 100 秒。那是我送给奶奶的百岁礼物,又要送给奶奶又要送给外星人,太复杂了,她年纪大了,我怕她会来不及看到。所以有时候并不太强调名字这些。

很快我又会做一些和宇宙有关的东西。人就像一个钟摆,一会儿摆向这儿,做回那个画画的少年,希望能画得有水平、有价值,能和古代大师们对话,通过这些对话,感到自己还在延续少年的梦想。

但有时候我又会想,艺术史算什么玩意儿?你可以放开,直接和外星人对话。但你又发现,塞尚、格列柯等等你爱的艺术家,他们都是真正能和宇宙对话的人,你跳来跳去,还是和他们在一个命脉上的人。

艺术的初心

ESQ:你之前提到过像村上隆这样的日本艺术家,在西方的冲撞和对照中寻找自己的位置,对你来说,日本文化是否有同样的影响?

蔡国强:9 月初我参加在京都举办的世界博物馆会议,届时有 140 多个国家的博物馆馆长出席,我会在会议上做基调演讲。每次来自日本的盛待或获奖我心里都挺暖的,走遍世界,尝试各种项目或展览的时候,我常常不确定他们是否知道我现在做着什么。但日本一直都看着我,了解和激励我。

到了日本,我看到了更多中国过去的儒家精神,还有在古诗词中读到的写意,对工匠精神的执着。不过我也强烈地感受到这个国家在明治维新后的西方化道路进程中所承受的与西方的摩擦,这与今天的中国境遇有许多相似之处。

我从小都在「装好孩子」,同时却偷听美国、日本、俄罗斯和对岸的「敌台」,或许是在寻找一个独立的生命,试图拥有自己的价值判断。在泉州的时候,山高皇帝远,那里的人画画不会去扣政治主题,也没有参加全国美展或是获奖的目的,有点像过去文人的风气,对酒当歌,人生几何。但这种逍遥也带来一种消极和封闭,好像成天都在吹祖先过去多么伟大,尽管现实却是乱七八糟,我比较反感。

日本也经历了从拷贝到创造的过程,寻找了百年的现代化道路。但国际化道路往往是西方化的结果,他们就一直在寻找自己,寻找丢失的文化的灵魂是什么。泡沫经济时期,日本曾在全国各地大兴美术馆,高价购入梵高等人的名作,但另一方面,他们也会不断追问,我们到底在做什么,我们到底是什么?

一个东方民族,它所拥有的东方文化和世界舞台上的其他文化一样,面对西方文化会有落差和欲望。很快我就觉得,应该有更大的格局来面对这种状态,所以才开始为外星人做项目,想看看是否能站在宇宙更宽阔的视野里,包容东西方,也无视东西方来思考我们的宇宙和身边的自然,它们和艺术的关系是什么,日本是一个很好的起点。

ESQ:许多美术馆现在更偏爱做「大师巡展」,你曾说,这是因为他们对当代艺术创造力缺乏信心。但你相信这个时代的创造力吗?

蔡国强:眼下的时代仍是混沌的状态。启蒙时代、文艺复兴时代、蒸汽机时代的艺术家们都面临过巨大的时代变革,创造出了不朽的作品,提升了那个时代的历史高度。我们暂时还看不清现在,或许时间再过久一些,隔开些距离,会有更清晰的视野。但波提切利、卡拉瓦乔那些人,他们在当时的时代已经被看到了。

蒸汽机时代的变革,让地理的距离有了翻天覆地的不同定义。从普罗旺斯坐马车到巴黎要很久很久,火车却把时间缩短到了一天,所以高更可以去看望梵高,塞尚也可以去巴黎参加沙龙。那个时代极大的时空变化也促生了印象派,表现瞬间变化的光和影,还有外光写生的风格,还有立体派的诞生,他们看到了这个世界的另一种本质。

现在更有意义、更有意思,真正带领这个时代生活样式和思考样式前行的,是高科技的开拓者们,大数据、AI……但我们到底可以创造什么来表现这个时代?很多精彩还需要些时间才能慢慢浮现出来。但也有人倒着坚持,寻问永恒艺术的初心还在那里吗?人类画画,哪些东西无法被取代?感情、爱,这些还激荡着我们保留绘画艺术的根本吗?应该有些人还在努力着。

ESQ:很多人认为你是第一个创造了火药作画的人,是否可以说,除了这个时代给了你机遇和灵感之外,你也站在前辈巨人的肩膀上?

蔡国强:当然,当然。塞尚经常会在画架旁贴一幅仿自格列柯油画的版画,当时还很少有印刷的作品照片,他们都是这样临摹的。塞尚一直幻想着自己能成为新时代的普桑(Nicolas Poussin),希望可以在瞬息万变的光影前,保留住那些古代大师们的「永恒精神」,保留住事物的本质,而不是为眼前的光怪陆离所迷惑。

他本人并不知道,自己其实已经开辟了艺术史的新天地,已经划出了一条新艺术的地平线,让更多的艺术家在此开拓未来。他的目标是在今天的绘画里还能保持永恒的价值,这一点努力和挣扎一直在他身上往前进或往后退:他内心一直有保守和依恋,但「发现一个新可能」的野心又一直激励着他创造。

种种这些,都让我感到我们没啥了不起,当然安慰的是我们和先人所经历过的那些,也都差不多。

塞尚一辈子的绝大部分时间都居住在法国南部,没有任何证据显示他喜欢亚洲或者受到过中国文化的影响,可他的画里有许多留白,他不在意光影的瞬息变化,和中国传统绘画中许多精神是相通的。看,你在泉州,他在普罗旺斯,中间相隔一百多年,但也可以和宇宙、和时空本质相通,可以同样一直坚持着,追寻着。

摄影 李贺

监制:新裤衩

执行:王笑

(部分图片来源于网络)

评论