黑人女性奇德拉·埃格鲁(Chidera Eggerue),又名“贫民窟之花”(The Slumflower),是一位作家兼时尚博主,她是一位常驻伦敦东南部的居家女孩和女权主义者,也是社交媒体上的明星。2017年,埃格鲁在推特上创建了#下垂胸部同样重要(#SaggyBoobsMatter)的话题标签,呼吁人们关注女性乳房和身体本身的美好,与鼓吹完美身体的美容行业截然相反。一年后,只有23岁的埃格鲁出版了一本励志书籍,名为《独处好时光:贫民窟之花告诉你为什么已经足够》(What a Time to Be Alone: The Slumflower's Guide to Why You Are Already Enough),该书在2018年出版的当周便进入了《星期日泰晤士报》的畅销书排行榜。在那本古怪粉红配图的书中,埃格鲁自称为读者的“导师、知己和最好的朋友”,她对自我价值和自我接纳提出了独特的见解。奥泰加·乌瓦巴(Otegha Uwagba)早期的一本名为《小黑书:职业女性的工具箱》(Little Black Book: A Toolkit for Working Women)的小册子在2016年成为畅销书,为埃格鲁这本书的问世铺平了道路。而这本书可能又受到了奇马曼达·恩戈兹·阿迪契(Chimamanda Ngozi Adichie) 2014年的作品《女性的权利》的影响。

对于黑人女作家来说,这是一个前所未有的时代,很大程度上要归功于互联网带来了改变。互联网重塑了我们向世界展示自己的方式,并以迄今难以想象的方式,将以往被边缘化的社会群体和写作推向公共视野。虽然我们已经逐渐意识到并开始认真对待社交媒体的弊端和陷阱,但它仍然是有史以来最令人兴奋的大众传播渠道。

如今确实是一个前所未有的时代。美国2013年发起的“黑命贵”(#BlackLivesMatter)运动造成的连锁反应,以及随后的一些运动,让人们开始重新重视起美国的种族问题,并把这些运动传播到了英国。习惯了聚焦于大西洋彼岸种族主义的英国人,却很少会注意到英国内部系统性的种族主义危害,甚至许多人对此表示否认。与此同时,当“黑命贵”的势头越来越大,黑人作家对非虚构类作品产生了前所未有的兴趣。2016年,大卫·欧卢索加(David Olusoga)与一档广受好评的电视节目同时推出了《黑人与英国:一段被遗忘的历史》(Black and British: A Forgotten History),借此打破了此类书籍通常受局限的小众市场。2017年,雷妮·埃德多·洛奇(Reni Eddo-Lodge)出版了畅销书《为什么我不再与白人谈论种族》(Why I'm No Longer Talking to White People About Race),这本书最初源自她一篇博客上的文章,后来迅速走红。然而,尽管雷妮·埃德多·洛奇承认过去的非裔美国女权主义者,但对于自己国家的开拓者却保持沉默。最近重新出版的,1985年由贝弗利·布莱恩(Beverley Bryan)、斯特拉·达齐(Stella Dadzie)和苏珊娜·斯卡夫(Suzanne Scafe)共同编辑的《种族的心脏:黑人女性在英国的生活》(The Heart of The Race: Black Women's Lives In Britain),是第一批调查这个主题的非虚构类作品之一。在此之外,还有海迪·萨菲亚·米尔扎(Heidi Safia Mirza)出版的《青年、女性与黑人》(Young, Female and Black)和《英国黑人女权主义》(Black British Feminism)。这段历史的大部分已经遗失:很少在大学里被教授,也没有出现在被粉饰过的英国女权主义历史时间轴上。

最近所有这些在商业上和评论界取得巨大成功的非虚构类作品,使出版业进入了前所未有的热潮。在去年出版的《迎难而上:黑人女孩圣经》(Slay in Your Lane: The Black Girl Bible)一书中,作者约米·阿德内克(Yomi Adegoke)和伊丽莎白·乌维耶宾内(Elizabeth Uviebinene)赞美了英国黑人女性的成就,并提供了如何成功的建议。今年夏天,切尔西·科瓦凯(Chelsea Kwakye)和奥尔·奥贡比伊(Ore Ogunbiyi)合作出版了《占据空间:黑人女孩改变宣言》(Taking Up Space: The Black Girl’s Manifesto for Change),这本书研究调查了英国以白人为主的高等教育机构中黑人学生的经历,最初来自于2018年两人从剑桥大学毕业时的一篇博客文章。电视主持人兼学者艾玛·达比里(Emma Dabiri)在2019年出版了《别碰我的头发》(Don't Touch My Hair),该书探讨了黑人头发及其背后的政治、文化、历史、哲学和个人共鸣。今年出版的还有黑人文学播客《关于文学》(Mostly Lit)的联合主持人德雷克·奥乌苏(Derek Owusu)所著的《安全:英国黑人夺回空间》(Safe: Black British Men Reclaiming Space)。而在《黑人名单》(Black, Listed)一书中,杰弗里·波阿卡伊(Jeffrey Boakye)用一本古怪的词汇词典对英国黑人文化进行了诙谐而犀利的解读,而德里克·巴多威尔(Derek Bardowell)的《没有胜利的比赛》(No Win Race)则考察了体育、种族、家庭和遗产中的黑人文化,时间涵盖了从1981年布里克斯顿骚乱(布里克斯顿骚乱是非洲裔黑人移民对英国警方种族主义愤恨造成的一次骚乱——译注)到英国脱欧公投的30年间。

到目前为止,这个领域是如此的荒芜,以至于每一件作品都让人感到紧迫和必要。英国诗人伊丽莎白·简·伯内特(Elizabeth-Jane Burnett)在2019年出版的《草间集》(The Grassling),以“地质回忆录”的形式回顾了她成长的德文郡乡村。伯内特书中自然与诗意的交融让我想起了英国艺术家英格丽·波拉德(Ingrid Pollard)1988年的田园插曲系列照片,这些照片以一种超前的方式捕捉到了英国乡村中孤独的黑人形象。同样,由说唱歌手安迪·布鲁克斯(Andy Brooks)撰写的戏剧《行走的黑人》(Black Men Walking),讲述了三个黑人在英国峰区的荒野中行走和交谈的故事。看到英国黑人,尤其是男性,听到他们对都市环境的描述,你会意识到在这种有限描述下黑人生活是如何成为大都市同义词的。《行走的黑人》以一种清新、进步的视角,在田园式的背景下审视男性友谊,而伯内特的回忆录则从原始、沉浸的层面与这个国家的地形联系起来,回顾了我们共同的家园。

同样不寻常的还有约翰尼·皮茨(Johny Pitts)的《非裔赞歌:来自欧洲黑人的笔记》(Afropean: Notes from Black Europe),他在旅行期间与黑人社区的接触,为这个属于白人的大陆提供了一种截然相反的叙述角度。人们很容易将这本书与卡里尔·菲利普斯(Caryl Phillips)在1987年出版的《欧洲部落》(The European Tribe)进行比较。但是,菲利普斯的书是以一个黑人的角度观察30多年前欧洲白人经历的记述,而皮茨却向我们展示了今天欧洲大陆上的黑人社区,并重新构建了我们对其的理解。其实这两本书是配套的,也是一次关于历史、旅行和身份的课程。我曾在2005年的小说《灵魂旅者》(Soul Tourists)中用类似的手法,虚构了一对黑人夫妇,他们在20世纪80年代末驾车穿越欧洲前往中东,这其实来自我亲身经历的一次旅行。但是,从英国黑人的视角来描写欧洲的书,不管是小说还是非小说,都很难找到。

没有所谓的公共参与,写作更多是一个孤独的过程,并不是所有的作家都有社区精神,但新一代作家——主要是那些年轻激进的女性作家——会利用社交媒体来推广她们的作品。这些20多岁的年轻人使用“womxn”一词,指代女性有色人种、酷儿和变性人。这些“womxn”不会等着某些机构来资助或出版他们的作品,他们会通过自己的努力和智慧前进。

他们努力的结果有《Gal-Dem》杂志和《黑人歌谣》(Black Ballad)杂志,黑人女孩节(Black Girl festival,英国第一个庆祝黑人妇女和女孩的艺术文化节——译注), 奥克塔维亚诗歌团(Octavia poets' collective,Octavia是一个womxn色彩的诗歌集体,由诗人Rachel Long创建,用以回应诗歌中缺乏的包容性和代表性——译注)和Heaux Noire诗歌之夜(Heaux Noire womxn of colour poetry,一个旨在支持有色人种女性,供诗人、表演者和音乐家交流的活动——译注)。他们的自决精神和开创精神让我回想起了上世纪80年代,当时的我年纪和他们一样大。那时,我与帕特里夏·希莱尔(Patricia Hilaire)和波莱特·兰德尔(Paulette Randall)共同创办了英国首家黑人女性剧院。在此之外,还出现了许多其他的戏剧公司、舞蹈团、音乐团体、出版商和艺术团体。我们通过一种称之为“自己的艺术”来重塑和想象黑人女性生活的复杂性。我们几个是姐妹关系,但意见并不总是一致,有时会出现问题,不过我们有一个支持和协作的网络,就像今天的年轻女性们一样。

在80年代早期,我们这些想要写作的人不得不从大西洋彼岸寻找灵感。尽管英国黑人作家的文学渊源可以追溯到20世纪50年代及更早的时候,但他们主要是男性和第一代黑人作家。在80年代的英国,女性出版社(Women's Press)从美国引进了爱丽丝·沃克(Alice Walker)的成功作品,不过出版社对英国黑人女性的写作并不感兴趣,但也有一些例外,如霍安·赖利(Joan Riley)的两部小说。虽然维拉戈出版社(Virago Press)很支持马娅·安杰卢(Maya Angelou)的作品,但本土的黑人女性作家大多不在他们的名单上。

记得在一个漫长的周末,我沉迷在巴尔巴拉·史密斯(Barbara Smith)编辑的《好姐妹:黑人女权主义文集》(Home Girls: A Black Feminist Anthology)的书页之间,发现非裔美国女作家特别有信心和经验通过诗歌和散文来表达她们的现实生活。牙买加裔美国作家米歇尔·克里夫(Michelle Cliff)的散文集,比如1980年出版的《无惧真我》(Claiming an Identity They Taught Me to Despise),就激发了我在写作上的冒险精神。在克里夫的文章《卡利班的女儿》(Caliban's Daughter)中,她写道,她的目标是“拒绝无声的语言,以一种经年努力的过程,创造出属于自己独特的语言,用来描述独特的自我,把现在的我和过去的一切都联系起来”。

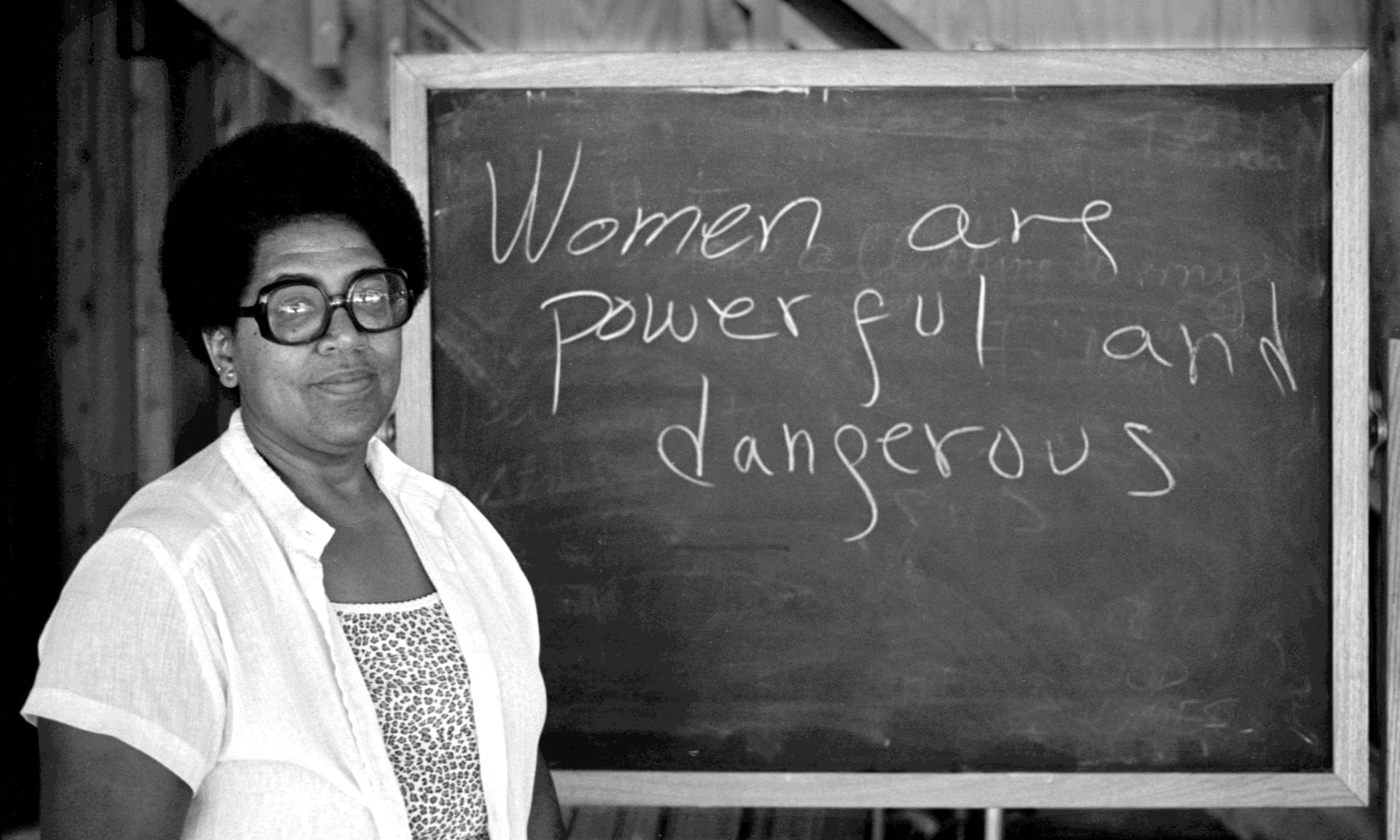

同样,奥德尔·洛德(Audre Lorde)在《局外人姐妹》(Sister Outsider)中写道:“你还没说过什么话?你想说什么?有哪些专横是你日复一日地忍受,却又试图建立属于自己的暴政,直到你对它们感到厌恶,并在沉默中死去?” 洛德激励了我这一代的女权主义者,就像现在她又用新的作品激励了新的一代一样。我是在80年代初洛德访问伦敦时认识她的,当时洛德很想与英国年轻的黑人女权主义者进行交流。在德里尔剧院(Drill Hall theatre)举行的一场活动中,当时的观众主要是白人女性,洛德便要求大厅里没有票的黑人女性入场,否则就不上台。

在克劳迪亚·泰特(Claudia Tate)编辑的《写作中的黑人女作家》(Black Women Writers at Work)一书中,对许多伟大作家的采访也非常鼓舞人心。这些非裔美国女性讲述了她们写作的过程和实践,这比如今你在网上采访中发现做着同样事情的作者要早得多。我要感谢在我之前的女性作家,是她们的书籍塑造了我的性格,在过去的几十年里,她们陪伴我游历了许许多多。从我沉溺于写作的日子开始,我的作品就染上了烟熏、咖啡和红酒的味道,虽然在我的时代里,成千上万的书已被丢弃,但这些书和那个时代的其它书我都很珍惜——它们仍然放在我的书架上,摞在一起,提醒我,它们是我的全部。

许多英国女作家在开始创作属于自己的作品时,都受到了这些文学作品的鼓舞。选集是展示新兴作家的一种很好的方式,还能鼓舞我们出版的信心。有几本选集,如《黑人女性谈诗》(Black Women Talk Poetry),其中收录了20位诗人的作品,包括杰基·卡伊(Jackie Kay)、多萝西娅·斯马特(Dorothea Smartt)和阿卓艾·安多(Adjoa Andoh),而新版的《黑人女性谈诗》由大中村(Da Choong)、奥莉薇特·科尔·威尔逊(Olivette Cole-Wilson)和我合作出版。还有《观察者与探索者》(Watchers and Seekers),这本书是诗歌与小说的混合体,由朗达·科伯姆(Rhonda Cobham)和梅尔勒·科林斯(Merle Collins)编辑出版。

在为政治化的创造力重塑一个替代空间的过程中,我们也在挑战现状。我们黑人女性作家常常被排斥在白人女权主义者的努力之外,就像被排斥在同时代的黑人男性之外一样。我们中许多人都是酷儿,可能是一时的,也可能是一辈子的。这意味着我们更有可能像女人一样组织在一起,更少地依赖于男人的意见和认可。就像今天年轻的艺术活动家一样,我们这样做是为了自己,而不是希望被这个国家的白人文化制作者挑选出来。

我们从未想过会被如此严肃地对待。不久前赢得布克奖让我兴奋不已,就像鲁比娜·希米德(Lubaina Himid)在开始艺术家生涯的40年后,凭借激动人心、富有创新和精彩绝伦的作品获得2017年特纳奖时一样。类似的还有,最近在环球剧院,阿卓艾·安多联合导演并主演的英国第一部全部由有色人种出演的莎士比亚戏剧《理查二世》。

我想知道,如果我们这一代人在20多岁的时候就有了社交媒体,会取得怎样的成就,我们的生活又将如何被如今的快速互联所丰富。几十年来,我们中的许多人一直致力于推动有色人种进入出版业和艺术行业,直到现在才终于看到了成果。我曾创立过“诗歌指导计划”(Complete Works poetry mentoring scheme, 2007-17),挑选出30位诗人,让他们接受英国许多著名诗人的指导,以改变英国出版的诗歌中有色诗人所占比例不足1%的状况。如今,这一比例达到了16%,许多受到指导的诗人赢得了许多顶级诗歌和文学奖项。

我在其中学到的一件事便是,未来不会自我发展,我们不能把任何进步视之为理所当然。如果我们这些被认为处于边缘的人停止参与竞选,社会就会倒退。我想知道如果对有色人种的支持系统、网络和发展方案不复存在,将会发生什么。目前黑人女性作家出版的图书数量之多令人吃惊,但我们必须保持警惕,因为今天的兴旺并不是平稳、渐进的过渡,更多的是从空白处中迸发的结果。

这一切的根基在哪里?我过去曾为有色人种作家写过关于文学世界的潮流,尤其是在90年代中后期,当时出版小说的年轻黑人男女比以往任何时候都多,而且有一种成熟叙事的倾向。但到了本世纪头十年,这些作家大都消失了。

当巨大的进步没有兑现应有的承诺时,会发生什么?当“第二本书综合症”出现时(第二本书综合症通常指作者的第二本书没有达到第一本书的水准,尤其是系列作品——译注),会发生什么?那些几乎是偶然成为作家的人呢?我们希望写作的领域广泛而丰富,从年轻人到老年人。我们希望我们的作家能有一个长久的职业生涯来创作成熟的作品。尽管“新”(new)和“年轻”(young)并不是“新鲜”(fresh)和“原创”(original)的同义词,但出版业和媒体往往强调的却是新和年轻。有些作家成了飞速逝去的流星,当属于他们的时刻逝去时,我们想知道发生了什么。历史告诉我们,书籍很容易从文学和文化的记忆中消失,直到被重新发现。就比如,在著名的卓拉·尼尔·赫斯特(Zora Neale Hurston)去世15年后(1975年),爱丽丝·沃克重新发现了她,在此之前,赫斯特的书已经绝版了几十年。默默无闻是太多黑人女作家的命运。

在我们这个条件反射占主导地位、道德义愤是主流正统观点、观点必须压缩成摘要的美丽新世界里,书籍扮演着怎样的角色? 奇德拉·埃格鲁在Instagram上有24.4万多名粉丝,在Twitter上有7.9万多名粉丝,她给出的明智建议是:“Instagram有一天可能会突然关闭,没有人会关心你的8万名粉丝。现实世界的相关性才是关键。” 与此相反,那些避开社交媒体的老作家、艺术家和活动人士却错失了将自己的智慧、经验和观点带到这些辩论中的机会。社交媒体是一个令人兴奋的政治、智力和创意空间,我们需要成为其中的一部分——不然的话,我们就必须问问自己,是否正在放弃对未来的责任。

埃格鲁和她那一代的其他艺术活动人士,正受益于跨国公司与觉醒年轻人的结盟,并利用了他们市场性的愿望。这场革命,或者更确切地说,我们可能会认为这是一个反文化的时刻,那些以前没有平台的人如今有了发言权,甚至被商品化了。我们这些对这一反复无常情况保持警惕的人,应该向那些沉浸在当下魅力中的人发出警告。我们需要扪心自问,如何才能更好地为我们的读者带来可持续的、而非新潮的改变。我的回答是,创业精神、社区精神和艺术激进主义精神将在我们“沉睡”之后的很长一段时间里支撑着我们。

本文作者伯纳德·埃瓦里斯托是一位尼日利亚裔英国作家,她的小说《女孩、女人和其他人》赢得了2019年布克奖。

(翻译:张海宁)

评论