文|华夏基石e洞察 孙健敏

得知要讲的主题是“活法”的时候,我挺为难。活法有什么好讨论的?活着就可以了。经过思考,我定了个题目“学以致用”。实际上,“学以致用”是我这几年一直困惑的事情。

去年我从认知的角度做了一个分享,隐含的意思是,我们现在学得太多了。引用马克·吐温的说法,“我们的麻烦不是因为我们不知道什么,而是我们以前知道的东西不是那么回事了”。如果以前知道的东西还没有说清楚,怎么能够保证我们真地是理解了现在新接受的东西?所以我给“学以致用”加了一个副标题——换维思考。

什么叫换维?树上9个鸟,“砰”地一枪打下来1个还有几个?有人会说8个,但你换维思考就不是这个答案了。提问你幸(姓)福吗?我说我姓曹,这又是换维思考,他跟你经常不在一个维度上,也可以说换了一个角度。

为什么叫换维?换个维度仍然要看高度吗?但是我现在要看厚度、长度,我不看外观,我要看里边。任何事物我们可以从很多方面描述它,有些方面是可以互相替代的,有些方面不能够互相替代,是相互独立的。比如说我们要描述一个人的健康程度,可以用血压、脉搏等,也可以用血常规3项、肝功能12项等等。学术上用的是维度这个概念。

企业的活法就是人的活法

闲话就不表了,说说企业的“活法”。活法能选择吗?我就从今年论坛关于主题选择的解释说起:

“当下中国企业普遍焦虑而无方向感,甚至普遍感受到生存危机,特别是在新旧动能转换模式交替下,企业传统模式被新模式不断挑战与冲击,企业创新业务和新业务难以成长。企业转型、升级、变革乏力,加之中美全面进入战略对抗期,中国企业苦于应对之策。”

我看这个解释的时候,觉得其中加粗显示的每个命题都可以讲出很多故事来。比如没有方向感,为什么要有方向感?就活在当下好了;再说有生存危机,普遍都有;传统模式是什么,现在我也说不清楚。我不逐个儿去解释了。论坛聚焦的是“苦于应对”,大家聚在一起要找一个新的活法。

我今天很难给大家一个新的活法。回想去年论坛,我曾给大家布置了四个任务:

-

反思已经知道的,

-

理清自己想要的,

-

掌握人生必要的,

-

遵循科学验证的。

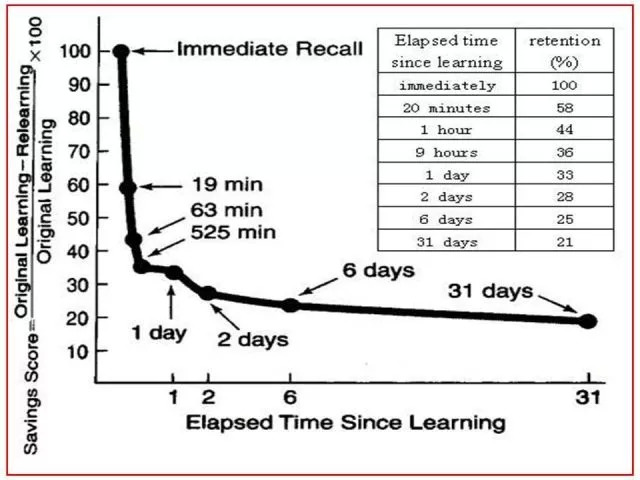

我自己觉得,如果能把其中一个任务解决好,我这一生可能就活得有点意思了,更不用说解决四个问题。为什么?相信很多人都知道艾宾浩斯遗忘曲线,已经180年了,这就是科学。艾宾浩斯说,学一个东西是有规律的,不是我们听懂了就能记住。听的时候激情澎湃,走出这个门的时候,记住的也没有多少,到了晚上差不多忘光了。

爱因斯坦也说过:We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them(我们不可能用导致问题发生的思维来解决问题)。他真地很伟大,不仅是个物理学家还是个心理学家,因为他把人的认知规律也揭示了出来。这句话跟开头引的马克·吐温的那句话相比,我认为在本质上、原理上是一致的。

我自己对企业活法的解读是,企业的活法就是人的活法。看任正非的活法,就可以看出华为的活法,反之亦然,华为的活法在一定程度上就是华为老板的活法。媒体拍到72岁的任正非独自拖着行李排队等出租车的照片,很多人很疑惑,这是真的吗?是不是作秀?这可以看成是任正非的活法、华为的活法的一个缩影。

人的“活法”的众生相

人要怎么活?答案可能众说纷纭。前两天听到一个段子:

8月的工资交给了中秋,9月的工资交给了国庆,10月的工资交给暖气费,11月的工资交给双11和双12,12月的工资交给圣诞节和新年,1月的工资交给春节,2月的工资交给红包和走亲戚,3月的工资交给保险,4月交给清明,5月的工资给劳动节,6月7月交给了孩子特长费。

这个段子令人特别感慨,它就是我们现在生活的现实写照,就是当代人的活法,当代人很有压力。

大家认识图中这位女士吗?年轻的已经不认识了,认识的估计就老了(众笑)。她说因为一场虚惊的病,有机会思考自己的生命,下决心要换个活法,所以从中央电视台辞职换了一个活法。

网上有一张图,是一对河南母子,68岁的儿子自制了一个三轮车,带着92岁的母亲在郑州市区逛。当我看到他们发自内心的开心的笑,我真地觉得很无地自容。他们不姓曹,他们姓“幸福”。

当大家都陶醉于可以叫个外卖10分钟就到家的时候,互联网+时代的劳动者们是什么活法?是一批外卖小哥、快递飞人拼死拼活没白没黑996.ICU的辛苦劳碌。

企业“活法”的多项选择

很多年前我给人大商学院讲EMBA的课。有一个企业家,42岁,听课过程中来和我说,老师讲得很好,都是干货,但是我有一个疑问,老师讲的时候并没有教我怎么去赚钱。我问那你学啥了。他说他理解老师是教给我们怎么做个百年老店。我说你很有悟性,说得很对。他说,有什么对的?百年老店跟我有什么关系?我今年已经42岁了,百年之后企业在不在跟我有什么关系?他说他不这样想,他的做法是,先去找项目,找到项目就借钱,专为这个项目注册一个公司,项目做完之后,就把这个公司做倒闭,拿着钱再去找一个项目,再注册一个公司。当时还没有“跪了”这个词,我管他叫了一声老师(众笑)。

大家不要笑,很多中国企业都是这样做的,而且非常有效。什么“君子爱财取之有道”,可能不在考虑范围之内吧。

还有一种牛屎运的说法:

一只火鸡和一头牛闲聊。火鸡说:“我希望能飞到树顶,可我没有力气。”牛说:“为什么不吃一点我的粪便呢?它们很有营养。”火鸡吃了一些牛粪,发现它确实给自己足够的能量,于是火鸡飞到第一根树枝。第二天,火鸡吃了更多牛粪,飞到第二根树枝。两个星期后,火鸡骄傲地飞到了树顶。但不久,一个农夫看见它,迅速把火鸡射了下来。

你看,牛屎运可以让你达到顶峰,但不能让你永远留在那儿。

真正的企业家的活法:“三尽”、创新

真正的企业家是什么“活法”?中国第一代民营企业家、最美奋斗者鲁冠球这样说:

在企业经营过程中,经常会遇到各种诱惑,如果控制不住自己的欲望,就有可能犯错误。境界和思想可以超越,精神可以升华,但力量不可超越,这个一定要想清楚。现在许多论坛都可以去听,听一定有好处,但做的时候要衡量自己的能力。(2006年)

一切都是干出来的,别人工作5天,你就365天都不休息,尽心、尽责、尽力去做一定能成功。(2008年)

我不相信天命,但是我相信谋事在人成事在天,我相信鲁冠球先生的活法。一切都是干出来的,别人工作5天,我们就工作365天都不休息,尽心、尽责、尽力,“三尽”!这个不复杂,不高深,很简单。

德鲁克在上世纪60年代时,这样描述“真正的企业家”:

他们不是寻求能做大的产业、能使行业发生革命的创新、能成为亿万富豪的领域、或者一夜之间发财致富的点子。

他们坚持不断地优化自己的工艺,现在我们叫做系统性创新(systematic innovation),有目的、有组织地在自己擅长的领域寻求改变,对变化可能带来的机会进行系统分析、精益求精,从中寻找经济或社会创新的可能性。

请注意,“创新”这个词非常关键,企业家不仅仅是赚钱,是要对社会有价值。

企业和人的活法:回归常识,以不变应万变

所以我们要换个角度看问题。管它是什么时代,确定也好、不确定也好,数字也好、信息也好,当我跟不上节奏的时候,我就换一个角度,能不能找到那些相对来说我能够把握的东西,不要那么焦虑、不要那么不淡定。我个人形成了这样几个判断:

-

不确定的时代依然有确定的事物;

-

偶然存在于必然之中;

-

我们对于确定事物的认知和把握还不尽如人意;

-

我们对过去的“无知”不亚于我们对未来的担忧;

-

我们对“天人”“知行”的关系还没有弄清楚;

-

我们对“眼前的苟且”与“诗和远方”还没有界定清楚;

-

透过现象看本质,把握事物的根本规律,以不变应万变。

这些判断落脚在“以不变应万变”,这不是唯一的选择,这是我的选择,否则我永远也跟不上。当我有这样一个想法的时候,我发现有人跟我的想法是一样的。2019年8月份,北美有181个企业的一把手、CEO或者主席,聚到一起去讨论了一个很原始的问题——Statement on the Purpose of a Corporation。企业存在的目的是什么?他们还发布了一个公告,大家可以在网上查到。这个新鲜吗?不新鲜,当月的哈佛商业评论英文版有一个评论认为没什么新意。

那为什么181个人在上面签了字,而且都是大公司?这能给我们什么启示?大家可以思考一下。有人会质疑说不确定的地方要找一个确定的东西,到哪去找?换维,还是可以找到。比如我们球队不断在输,不仅男足输了男篮也输了,不仅男篮输了女足也输了,还会输多少场我们不知道,但是我知道他们需要加油。于是我们就不断加油吧,这是毫无疑问的,是百分百的,但是我的问题是:

怎么样加油能够让一个球队真正的站立起来?不仅站起来还要富起来,不仅富起来还要强起来。

刚才我说过,我们对过去的“无知”不亚于对未来的担忧,我们不知道明天和意外谁会先来,但是我知道早晚会来,因为这样的事情还在继续发生。人类对于地震是无能为力的,对于人祸是不是可以相对减少一点?天津港爆炸以后,找到原因了吗?如果不找到,谁会保证后面安全无虞呢?怎么保证你的子女不会注射上问题疫苗呢?我们有3000多万的孩子每天翻山越岭、爬山涉水去上学,他们不知道“希望小学”什么时候有希望,但是我知道他们天天在盼望,在渴望。

最近家里两位老人都出了问题,是生命晚期,我天天泡在医院里面,见的都是ICU里的人。我发现应该关注这些人,以前我从来没有想过在那里的人是什么样子,他们还是人的应有状态吗?他们还活着吗?是不是该让他们安静的离开?据称,Only 25% of elderly adults have shared written wishes about end-of-life care with doctors。我在群里面发了The 2015 Quality of Death Index,中国排在了71位。很多人不服气,但现实就摆在那儿。

我们不仅要讲活的质量,还要讲生的质量,还得讲死的质量,人人都逃不脱,最终都得往那里走。最近跟我太太讨论什么时候该立遗嘱,因为不知道意外和明天哪个先来。当一个人没有意识,还在喘气的时候,要不要进ICU?病着的人和活着的人都是痛苦,病着的人是生理的痛苦,活着的人是精神的折磨。

大家都在讨论AI,讨论高技术,有没有人关注过美国“一滴血”的故事?伊丽莎白·福尔摩斯,多漂亮的美女,19岁创业,斯坦福高材生,她要做第二个乔布斯,模仿的动作都是乔布斯的动作,美国前国务卿基辛格都是她的投资商。几十亿美金的融资,2015年被披露出来,成了本世纪硅谷最大的高科技欺骗案,被关进去了。

不管技术怎么发达,永远代替不了我们彼此握个手、拥抱一下,因为我相信人类需要爱。就算是我们可以跟AI谈恋爱,它代替不了真人。“华为六君子”中,尽管已经有人退休了,还有人持续奋斗不知何时会退休,但可以肯定的是友谊地久天长(掌声)。

企业的活法:回到“旧书袋”找规律和常识

我想让大家思考的是,这些确定的东西,我们有多大程度敢说自己懂了?我们为什么需要友谊?为什么会为朋友两肋插刀?我们怎么样维护这些友谊和爱?我们怎么能够善待员工,让他在这里不仅仅是拿到了钱,而且活得有尊严?过去叫体面的工作,有谁敢说现在在组织里面做的事情是体面的工作?其实这些东西不新鲜。

1.《素书》中的人才解释:俊杰、豪杰、人杰

我们可以从老祖宗那里,从2000年以前、3000年以前找到很多关于组织管理的东西,信手拈来一个——《素书·正道章第二》所讲的:

德足以怀远,信足以一异,义足以得众,才足以鉴古,明足以照下,此人之俊也;

行足以为仪表,智足以决嫌疑,信可以使守约,廉可以使分财,此人之豪也;

守职而不废,处义而不回,见嫌而不苟免,见利而不苟得,此人之杰也。

人才被分成几类,有俊杰、豪杰、人杰,我觉得这些对各类人才的解释很好,里面有任职资格、有评价标准,按照现在的话语体系来讲,是胜任特征、胜任力模型。这个过时了吗?没有过时。所以我刚才说我们学习的东西太多了。

2.《追求卓越》中的成功企业八特征

1982年,汤姆·彼得斯和他的同伴研究总结了美国34家成功企业,写了本书,提出了八条特征:

-

崇尚行动;

-

贴近顾客;

-

自主创新;

-

以人为本;

-

价值驱动;

-

聚焦本行;

-

精兵简政;

-

宽严相济。

这本书的英文名字是In Search Of Excellence,翻译过来有几个版本,如《追求卓越》《成功之道》等。我一直觉得这些非常好。现在不管用什么词,没有超越这些,尽管这是40年前的研究结论。其中“宽严相济”也翻译成“张弛有度”,里边的“度”也可以用华为的“灰度”来解释,不是绝对的黑白,不是简单的yes or no。

3.“壳牌”的长寿公司四原则

再比如,第一次石油危机以后,壳牌搞了一个战略研究班子。研究课题是,如果再出现第二次石油危机怎么应对?我们要不要改行实行战略转移?研究出了一本书,说公司要想成为长寿公司,应该要遵循这样四条原则:

-

保持对环境变化的敏感性;

-

组织内容高度的凝聚力和认同感;

-

相对保守的财务策略;

-

高包容度与分权的政策。

这些原则对于今天来说仍然不过时,只是换了一些术语而已。

活法:“换芯、换维”,学以致用

1.活法在于选择

我觉得活法在于选择。行业领袖的困难不在于行业,而在于领袖。行行出状元,别抱怨你选择了错的行业,你只要做得好,但是要保持这个领先的地位,思考怎么样去领先。隐形冠军的挑战在于隐形,不在于冠军,因为没有人知道你,你需要忍受不被人理解,或者没有知名度的寂寞。我所理解的冠军,不管是隐形的还是显形的,不管是做人还是做企业,不仅仅在于你做了什么,更重要的是你没做什么和不做什么。

我们很多企业、很多人出了问题,往往是在底线上出了问题,所以这几年大家都在谈坚守常识。我自己这些年开始不是在想去做什么,而是在想什么东西不能做,但是很难啊,很难抵得住诱惑。

那么选择在哪里?有人说弯道超车,从来没有人提醒一下弯道超车风险很大,要么被挤出去了、要么被判犯规。如果跑400米,大家肯定知道弯道怎么超法,不能从里道超。大家往往想去走捷径。但是弯道超车之后,回到直道上,能够保持领先吗?不搞清楚在“直道”上怎么输的问题,怎么能知道弯道该怎么去超,超了又怎么保持领先呢?

我们再来审视一下2019年的财富500强排名:

财富500强中,129家来自中国(其中119家来自大陆),121家来自美国。

世界500强的平均利润为43亿美元,中国上榜企业的平均利润是35亿美元。

利润榜前10位的中国公司里有工建农中四大银行。

如果不包括11家银行,108家中国上榜企业平均利润19.2亿,美国113家非银行企业平均利润52.8亿。

上榜中国企业的平均销售收益率为5.3%,低于美国企业的7.7%和全球平均的6.6%;平均净资产收益率是9.9%,低于美国企业的15%,也低于全球平均的12.1%。

这些数字让我感慨,总数上超过了美国,确实是个“胖”,往下看才知道什么是真正的“强”,大家可以自行做多维的分析统计。实际上,我们进入财富500的企业不是强,而是大,这个“大”还得从很多指标来衡量,比如它只是一个销售收入的东西,它不讲人均,不讲投资回报率,等等。

2.做有内涵的企业

现在我们关注所谓的隐形冠军。隐形冠军的一些特征,上午彭老师已经给大家做了一个全面的分享。如果要我去选择活法,我想表达的意思是,这些东西都不难做到,这是我们所说的常识。如果说彭老师给大家分享的还有一点高难度动作,我分享的都是属于最基本的入门动作了,连常规动作、规范动作都算不上。

但是为什么做不到?如果高难度动作做不到,没有关系,可以理解。保持低调,不求出名,不求上市,只在自己擅长的领域持续耕耘,像华为讲的长期艰苦奋斗。不管是冠军还是亚军,不管是行业的领袖还是非领袖,我要做一个有内涵的企业。做不了冠军没关系,只要客户满意、只要员工舒服,做个探花也可以,做个榜眼也行。

3.“换芯、换维”,学以致用

长期主义解决的是,我们不仅要看眼前,还要看未来。企业只靠“化妆”和“美容”不可能做到基业长青,企业要有真功夫:

第一是换芯,以客户为中心;

第二是换维,也就是换脑。奋斗是个乐趣,不要只想着退休,想着享受。干大事的都是任正非那样的,都是甘苦自知的苦行僧。任正非现在要什么?彭剑锋现在要什么?多少钱、多少名都有了,他们天天还在拼搏。

为什么常识的东西我们不见得能够做到?关键是在行动!知道的东西不见得能够做到,要做到的话需要很多的条件。我们不能只陶醉在大咖论坛、名人讲座、圈子分享之中,更要有实际行动。李小龙说:“我不怕练了一万种腿法的人,我怕的是同一种腿法练了一万次的人。”大家都知道,一万次定律表达的意思,和华为基本法里面的点点滴滴、锲而不舍的追求,这其中可以讲出多少故事来。上午吴春波老师给大家分享的时候,是有感而发的,因为那里面有一些我们摸爬滚打的共同的经历,是只能意会不可言传的东西。我们不觉得苦,任正非他也不会觉得苦,都是乐此不疲的。

怎么才能够做到常识?很多东西最终要起作用,必须体现在我们的行动上,个人是这样,组织也一样。

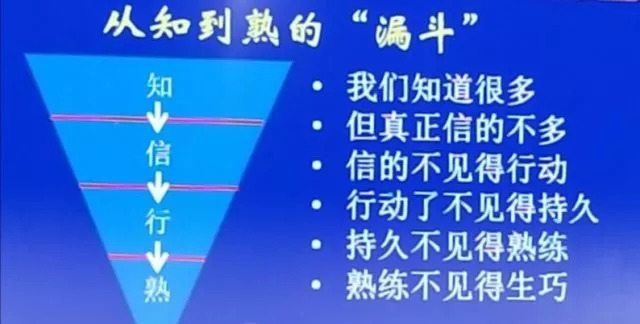

从个人的角度来讲,不是说我们不知道什么东西,而是知道的东西不见得能够做到,因为知道了你不见得能够信,信了以后你不见得去行动,行动了以后你不见得能持之以恒,持之以恒了你不见得把它变成熟能生巧的东西。

只要没到熟能生巧这个层次,基本上不能算你会什么。那怎么办?先信吧。信什么?今天也给大家布置一个作业:不管是哪个老师讲的内容,你认同的也好,不认同的也好,回去回忆一下思考一下,你是否信?你是发自内心的信吗?

4.变赋能为聚能

我认为现在要做的不是赋能而是聚能,也总结了几句话:

-

把组织成员的个人能力转换成组织能力;

-

用体制和机制保持组织的可持续成长;

-

守住一方,精耕细作,兢兢业业锲而不舍,以“傻子精神”打造一技之长;

-

净化心灵,简单思维,踏踏实实淡化名利,用“艰苦奋斗”造福八方百姓。

我仍然相信我爷爷教过的话,学好数理化走遍天下都不怕。用华为的“傻子精神”打造一技之长,这“一技”不是表面的技,而是深层的技。要找规律的东西,不要在意是第一名还是第二名,是冠军还是亚军,老老实实、踏踏实实做自己的事,淡薄名利,用艰苦奋斗让你身边的人、让你的社区、让你的国家,因为你的存在而有一点收获。

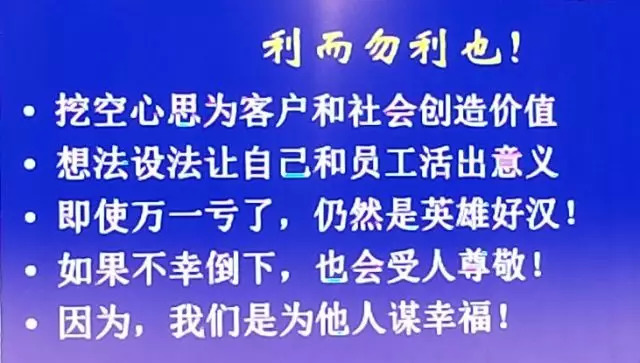

“利而勿利也”是法家的思想,我们不要为利而利。上世纪80年代就讲“主观为自己,客观为别人”,我建议大家把心思用在怎么样为客户和社会创造点价值,把时间花在怎么样让自己和员工活出点意义来。就算是我们没有赚钱,我们仍然是英雄好汉,也许很不幸我们倒下了,但是,我们仍然是受人尊敬的人和企业,因为我们在为人民服务,为他人谋幸福!

谢谢各位。

(整理/编辑:张晓倩)

来源:华夏基石e洞察;根据第七届华夏基石十月管理高峰论坛孙健敏教授《学以致用》主题演讲整理;作者孙健敏,著名组织行为与人力资源管理专家,中国人民大学教授、博导,华夏基石领衔专家,华为基本法起草人之一

评论