1930年,距离大萧条爆发已经过去一年,约翰·梅纳德·凯恩斯潜心撰写了一篇有关孙辈经济机会的短文。虽然世界经济秩序跌至谷底,一片愁云惨淡,但这位英国经济学家依旧乐观,宣称“如今的世界萧条……令我们看不见表层之下的动向”。在短文里,凯恩斯预测称在100年的时间里,亦即到2030年,社会的飞速进步足以令我们几乎不需要工作。美国和英国这类国家届时面临的主要问题将是无聊,人们可能需要以“3小时轮班或每周15小时”的形式来分派工作,以解决问题。乍看起来,凯恩斯似乎没能成功预测未来。1930年,美国、英国、澳洲和日本的工人平均每周要工作45至48小时。如今这个数依旧维持在38小时左右。

凯恩斯享有现代经济学之父的崇高地位——对我们思考货币和财政政策有莫大启发。他还以讽刺只管长期预测的经济学家而闻名:“长期来看,我们都死了。”而他对每周15小时工作制的预测也可能并没有表面上看起来那么简单。

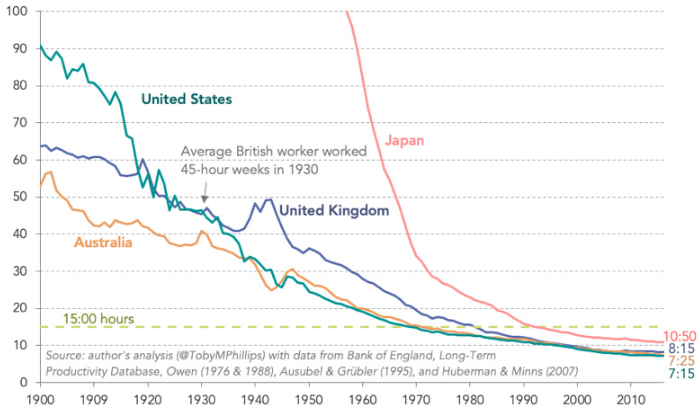

如果我们想要造出与凯恩斯笔下的1930年代乡下人的工作量相同的产品,我们并不需要每人每周工作15小时。若根据劳动生产率作调整,那只要7、8个小时就够了,在日本则是10小时(参见下文图表)。这一生产率的增长来自一整个世纪的自动化与技术进步:我们能以更少的劳动生产出更多的产品了。在这个意义上讲,现代发达国家已经有办法超越凯恩斯的预测——只需花费其预期时间的一半就能实现他所展望的生活方式。

过去九十年来的进步,不仅显著地体现在工作场所效率的提升上,还表现在我们所享受的闲暇时长上。首先来看一下退休:一种年轻时拼命工作,年老后享受闲暇的安排。在1930年,大部分人没有退休年龄一说,无非是一直工作到去世。如今,人们在退休后也能生活得很体面,人生中有三分之一的时间可以不用工作。如果你把我们年轻时所完成的工作均摊至成年后的全部时间,那每周的平均工作量还不到25小时。第二个促使闲暇时间增多的因素是:家务的减少。洗衣机、吸尘器和微波炉的普及,意味着如今的美国家庭与1930年代相比,花在家务上的时间平均要少将近30小时。这30个小时并没有完全转化为纯粹的闲暇。实际上,其中有一部分被花在了日常工作上,因为有更多的女性——承担了绝大部分的无薪酬家务劳动——进入了有薪酬的劳动力范畴。重点在于,得益于生产力和效率的进步,我们所有人都可以更为自如地利用自己的时间了。

以此观之,如果今天的发达经济体已经达到(甚至于超过了)凯恩斯预测的生产力拐点,为什么人们每周还是会工作30至40个小时?为什么给人的感觉是并没有多大改变?这个问题既关乎人性——我们对美好生活的期望值是越来越高的——也关乎工作在社会中的构造方式。

答案部分地在于生活方式发生了“通胀”:人类的欲望是无止境的。凯恩斯笔下的“经济问题”侧重于指“为生存而奋斗”,但几乎没有人会小富即安。人类就好比是生活在一台享乐主义的跑步机上:我们总是想要更多。富有的西方人每周要工作15个小时并不难,但前提是要放弃现代生活的诸多诱惑:新衣、Netflix和海外度假。只谈消费品可能显得有些过时,但我们的生活改善确实也在其它一些重要维度上有所体现。适用于Netflix的那套逻辑,同样也可以推广到疫苗、冰箱、可再生能源和廉价的牙刷上。纵观全球,人们的生活标准比1930年高出了许多(这在凯恩斯所描绘的西方国家表现得尤其突出)。就美好生活而言,我们认肯的标准不大可能还跟祖辈一样。

此外,工作内容与实体性生产不甚相干的人也越来越多。随着经济体生产力的提高,就业也从农业和制造业转向了服务业。技术和生产力的进步令我们只需付出很少的劳动就能确保生存需求,进而为其它事项留出空闲。许多人如今做着心理咨询师、视觉艺术家、会计、视频博主这样的工作——且其工作都不是生存所必需的。凯恩斯的文章预测将会有更多人“今后在进行经济性目的活动的同时也可以提高生活的艺术水平”,言下之意是这些活动与那个为了生存而工作的鄙俗世界判然有别。事实上,工作的世界发生了扩展并涵括了更多的领域——例如照料工作、艺术与客服——在凯恩斯有关如何解决经济上的生存问题的构想里,这些领域并不怎么重要。

最后,社会不平等的持续存在也让人不得不每周工作40小时。许多人每周工作了30到40小时才勉强满足基本温饱。作为一个社会,总体上来看,我们是有能力生产出保证每个人温饱的产品的。但如果财富的分配不够平等,那就几乎没有人能承担得起把工作时间砍到每周15小时的后果。在诸如美国这样的国家,生产力和薪资的联系已经破裂:新近生产力的提升只让社会顶层受了益。这与凯恩斯在文章里的预测截然相反:平等化、均一化,人们会为了确保他人的基本需求而工作。某种意义上讲,社会安全网实现了这一点,而1930年代还没有这种东西。诸如社会保障和公共房屋等项目确实在最低门槛上解决了基本生存这一“经济问题”,但它们还不足以让人们脱贫,也不足以实现凯恩斯让每个人都过上好生活的理想。

凯恩斯在文中对资本主义的一些核心倾向提出了抨击,称金钱动机为“堪称最恶心的病态”并哀叹“我们纵容了人类品性中最令人反感的一面”。当然,这些人类品性——“贪婪、高利贷和斤斤计较”——也有推动进步的作用。为进步而奋斗并非坏事:凯恩斯也承认这些品性对“引领我们走出经济上勉强维生的窠臼”而言有其必要。但到了某一程度之后我们应当回头审视自己究竟走了多远。凯恩斯正确地预测了孙辈所享受到的惊人进步,但他没能看见这无法改变工作与分配的总体模式,后者几乎雷打不动。但事情原本不必如此。

至少在发达国家,我们已经拥有让每个人在减少工作时间后依旧能享有较高生活标准的技术和工具,差的只是根据这个目标来重构我们的工作和社会。如今有关未来工作的讨论几乎必定以对全面自动化的遐想结束。但更有可能出现的情况是一周五天照样被各种各样的新工作填满。目前来看,要推进这方面的讨论,就需要超越“技术创造奇迹”之类的老黄历,进而追问:这一切到底为的是什么?若没有一种对美好生活的构想,没有一种区分出真正重要的进步和依旧将我们束缚在享乐主义跑步机上的进步的方法,那我们的群体惯性将会令我们永远实现不了凯恩斯设想的每周15小时工作制。

本文作者Toby Philips系牛津大学布拉瓦尼克政府学院“繁荣之路委员会”科研与政策负责人。

(翻译:林达)

评论