文|艾问

复工后,许多消费者扬言要报复性消费,集体式狂欢。然而餐饮企业纷纷抢占先机,来了一波涨价的浪潮。

4月份恢复营业的海底捞称:因人力食材成本上涨,菜品涨价约6%。

“人均220”“一片土豆1.5元”“米饭7元一碗”,吃一顿海底捞,消费者有种钱袋瘪了一截的错觉。

对于在餐饮界以“口碑好”“服务好”著称的海底捞来说,这似乎是在打脸自己一直以来的人设。

舆论瞬间被引爆。

4月10日,海底捞紧急道歉,并称会恢复停业前的价格。

舆论有所扭转,但餐饮龙头的困境还在继续。

扩张的步伐

海底捞最开始是家族式经营,创始人张勇亲自上阵,结果累的够呛,10年也没开出超过10家店。

像火锅这类无厨师(或者厨师作用微弱)的标品餐厅,单店利润的天花板很容易见顶,主要靠规模产生更大的盈利。

“餐饮业很难控制”,张勇曾这样反思那时的海底捞,“当时,我们没有信息系统,只能依靠个人,主要是服务员来管理整个公司”。“

用张勇的话说——给他们责任很重要。

员工责任大了,福利自然也要给到位。摸到了经营之道的张勇,开始逐步放大对一线员工的授权,并通过股权激励,建设海底捞的服务文化。

慢慢摸索出一套管理方案的海底捞,踏上了急速的扩张之路。

从1994年在四川省简阳市的第一家,一路发展到2017年拥有273家门店。

“服务就是海底捞的招牌,为了不破坏这个招牌,海底捞开店速度不会超过每年30家。”创始人张勇曾表示。

但为了上市,这个“每年30家”的原则也被打破了。

于是2018年海底捞一年就新开了200家门店。

海底捞上市之际,总共募集了73亿港币,其中6成(也就是四十多亿)都决定用来扩张,在这一年之内共开新店300余家,近乎翻倍。

海底捞2019年净增302家餐厅,相当于每1.2天开一家新店,但高速扩张也带来了天花板和上涨的成本。

扩张带来的规模效应让张勇体会到收入成倍增长的快乐,但在疯狂扩张的路上,成本也与日俱增。

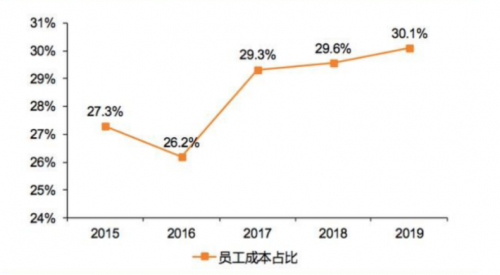

(图表为海底捞员历年工成本占比 /资料来源:天风证券)

财报数据显示,2016-2019年,海底捞给员工发的工资已从20亿,增加到去年的80亿。其工资占收入比例也从26%上升至30%,这个比例甚至超过了被评为米其林一星的唐宫、老字号广州酒家等老牌餐厅。

不断上涨的成本正在压缩海底捞的利润。

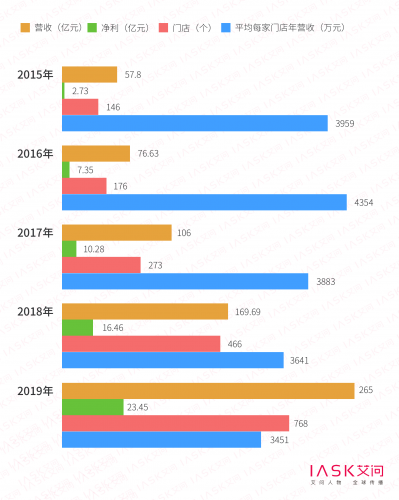

从图表可看到,从2016年开始,海底捞开店的速度飙升,但单店的收入却在不断减少。

开店的速度过快,也会造成利润率的下滑,毕竟开店有很大的支出,时间长了,这些资本开支会转化为成本,影响到利润。而且开店数量密集的话,有些店铺在期内还未能实现很高的收入,或者开始盈利,所以多多少少会影响到利润率。

不仅如此,在高速扩张中,海底捞最令同行羡慕的翻台率,2019年也首次出现了负增长。

从2018年的5.0次/天降为2019年的4.8次/天,一二线城市餐厅的翻台率下降明显。

尽管如此,海底捞还是要继续开店。

海底捞称,2020年将继续拓展餐厅网络,进一步提高餐厅密度和拓展餐厅覆盖的地区。

而海底捞的公开的目标是,最终要将门店数量扩张到3000家。

涨价的背后?

扩张的野心不曾更改,但对于涨价的原因,海底捞却不太实诚。

海底捞表示:菜品涨价6%是菜涨价了,人力成本太高了。

但是细细地分析,这并不是涨价的最根本原因。

财报显示海底捞的原材料及易耗品的成本占海底捞收入的四成以上,而原材料及易耗品成本的90%以上都是食材成本。

“我们最强的地方其实是供应链”,张勇的曾经自豪的宣称——正是有这样一套低成本高效率的食材供应链系统保驾护航,海底捞才得以源源不断地获取稳定的高额利润。

(数据来源:海底捞历年财报)

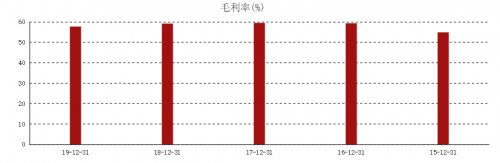

实际上,自2016年以来,海底捞的毛利率一直维持在57%以上,且非常稳定,对定价话语权、食材的成本控制能力较强,甚至丝毫没有受到去年猪肉价格飙升的负面影响。

而从上海等一些局部市场来看,大部分火锅食材甚至比过去更便宜。

国家统计局数据显示相比于2月份,3月份食品价格已经明显回落。主要食品分项价格环比均有所下跌,其中猪肉月环比下跌 6.9%,鲜菜月环比下跌12.2%,蛋类价格月环比下跌4.3%。

海底捞在各类食材价格下降的4月涨价,显然有着别的原因。

原本海底捞的人力成本在上涨,不巧又碰上疫情,又是雪上加霜。

海底捞称,550家门店自1月26日暂停营业,到3月12日逐渐恢复,中间停业达五十余天。

中信建投估算,以停业15天计算,疫情造成海底捞2020年营收损失约50.4亿元。

据财报显示,海底捞上市时募集的73亿港币基本都花光了,为了对抗新冠疫情,海底捞还在银行贷款了21亿。

财报显示海底捞在一二线城市的餐厅人均消费上涨,但翻台率下跌,同店销售额出现负增长,说明其在一二线市场的布局趋近饱和。

疫情期间的损失加上翻台率下降,恐怕才是这涨价的根本原因。

疫情的阴影

海底捞需要大把大把的现金。

一位餐饮业内人士表示,海底捞涨价其实也是为了渡过眼前的难关。由于疫情防控工作要求,尽管餐饮企业开放了堂食,但是进店人员数量受到严格限制,还要通过停用部分餐位的方式拉开到店堂食消费者之间的距离。这一定程度上影响了营收业绩。

“只要疫情没有完全得到控制,防疫工作还要继续,餐饮消费不能完全放开,就会有越来越多的餐饮企业遇到这类问题,参与涨价的企业也很有可能会越来越多。”上述餐饮业内人士判断。

于是,海底捞涨价后,西贝莜面村跟着涨价。

而像海底捞、西贝等这些知名餐饮公司,他们都是依靠强大的供应链来实现快速扩展和连锁经营的。

所以,这背后的本质原因,依旧是为了弥补疫情带来的损失,以及客流量减少带来的成本问题。

无奈之下,海底捞、西贝想出了薅羊毛之策——涨价。

二月份,全国城镇调查失业率为6.2%,疫情之下,除了劳动密集型的服务业,受伤最重的或许就是职场中的白领。

而那些没有失业的人士则面临着减薪、裁员的风险,大家都在勒紧裤腰带生活。

海底捞本想涨价多攒点现金流,但钱袋扁扁的消费者,听见涨价,拔腿就跑。

大众点评发了一项投票:“海底捞涨价了,你还会去吃嘛?”

80%的人选择:不去吃。

4月10日,海底捞紧急道歉,回应称此次涨价是公司管理层的错误决策,伤害了海底捞顾客的利益。

随后,4月11日早上,西贝董事长贾国龙在个人微博也发布声明称,“我们确实涨价了,这时候涨价不对。从今天开始,所有涨价的外卖、堂食菜品价格恢复到2020年1月26日门店停业前的标准。”

海底捞的道歉,更多的也只能是广告效应,而不是其他方面的效应。因为,一涨一收,两次都让海底捞上了网络热搜,产生了一些宣传效果。但西北在撤回涨价后,却没能一样收割到消费者的好感。

网友则纷纷呼喊已经早早涨价到30元一杯的喜茶,赶紧来抄作业——道歉、恢复原价,结果却了无音信。

餐饮老板内参创始人秦朝认为,餐企涨价、降价都是权衡的结果。海底捞涨价与疫情导致的各种成本上涨有关,要对股东负责,涨价也符合商业逻辑。

涨价与降价的成功与否也只有一个标准,最终由顾客“用脚投票”,毕竟对于餐饮企业而言,忙生意才是第一要务。

动态平衡

像瑞幸这样割投资人韭菜,请消费者喝咖啡,刚开始大家喜闻乐见,但很快,市场就发现这其中的虚假与泡沫。

而海底捞这样口碑夯实的企业,价格一直都不算特别亲民,但是凭借优质服务在餐饮界如鱼得水,消费者心甘情愿买单。

其实任何一场交易中的双方,都对自己的需求一清二楚:

你请我喝咖啡,我拍双手赞成,但你财务造假,一昔被爆,免费的咖啡再也没了。这不是长久生意。

你卖火锅+服务,我觉得价格高点,也不错,买的就是这份舒心,但你一碗米饭卖7块,我也不傻,不会被你割韭菜。你的生意只会越来越差,做不下去。

好的商业,多数是在自己的生存和消费者的高度满意中间的动态平衡。

过度倾斜于哪一方,都不是桩好生意。

评论