按:“边境”是个充满矛盾的词。在人们的浪漫想象中,边境是人迹罕至、苍茫古老的自然秘境。然而,现实中的枪炮声与哭喊声打破了幻想,控诉着脱缰的人类暴力。居住在中心的人愿意相信边境是一条静默延展的线,但来自边境的故事却一直在说:事实并非如此。

希腊、保加利亚与土耳其的国境线在巴尔干半岛东部边缘交会聚拢,这里曾是冷战时期欧洲最南端的“铁幕”,如今又成为阻挡中东难民逃往欧洲的高墙。2015年,一名叙利亚儿童难民溺亡于地中海的照片曾将世界的目光吸引到这个主流视野外的边陲之地,随着时间的流逝,边境线上的故事再次被遗忘。在《边境》一书中,保加利亚作家卡帕卡·卡萨波娃批评道,“我和其他普通欧洲人一样,和这条边境上三个国家的城市精英们一样,对这片区域抱有一种集体性无知。”

卡萨波娃出生于保加利亚首度索菲亚,苏联解体后的第二年,她跟随家人移民海外。成长于冷战后期与柏林墙倒塌之际,边境所象征的禁忌与叛逆对卡萨波娃而言有着异乎寻常的魅力。离开故土近二十余年后,她重新踏上这条边境,尝试记录下自己在旅途中遇见的人与他们的生活,直面边境的故事。

在卡萨波娃看来,权力往往在边境获得具体的形态相貌。冷战结束后,曾经“坚硬”的边境在希腊与保加利亚之间变得“柔软”起来,而两国与土耳其接壤的一侧却获得了一种新的“硬度”,将中东难民阻绝在外。

不过,这种新的“硬度”在哪种意义上为“新”还值得考量。冷战在名义上随苏联解体宣告结束,而冷战思维下的意识形态对峙却未能被及时清算,时至今日依旧在全球各地挑起争端、混乱与冲突。自第一次世界大战以来,卡萨波娃笔下的巴尔干边境从未等到过宁静,世界的每一次剧颤都在这里留下贫困、死亡、流离失所的阴影,边境线上的故事也是世界的缩影。诚如卡萨波娃所说,“我们谁也无法逃脱边界的羁绊,它存在于自我和他人之间,意识与行动之间,梦境与清醒之间,生与死之间。”

经出版社授权,界面文化(ID:BooksAndFun)从日前出版的《边境》中节选了部分章节,与读者一起沉思柏林墙倒塌之际,保加利亚—土耳其边境两侧的反复无常。

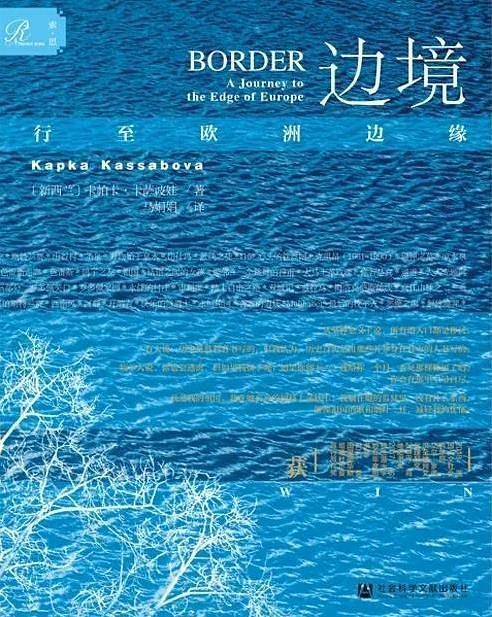

【保加利亚】卡帕卡·卡萨波娃 著 马娟娟 译

社会科学文献出版社 2020年2月

话语之间的女孩(有删节)

文 | 卡帕卡·卡萨波娃 译 | 马娟娟

我爱我的祖国。

我在她高高的树枝上荡秋千;

我躺在她的监狱里。

没有什么东西,

能像祖国的歌和烟叶一样,

减轻我的忧郁。

——(土耳其)纳奇姆·希克梅特

埃迪尔内喜力酒店的屋顶上风很大,我每天站在这里都能望见牧羊人赶着羊群穿过公路,翻过一座座小山头。公路从伊斯坦布尔出发,一直通到保加利亚和希腊边境的检查站。我在这里结识了一对夫妇,他们是万茨的朋友,女的叫艾莎(Ayshe),男的叫艾哈迈德(Ahmed)。

我们约在屋顶平台共进晚餐,空荡荡的饭店显得格外安静。然而饭店里并非没有客人——我坐在铺着白色桌布的餐桌前,另一张桌边是个一脸迷茫的退休荷兰人,他像一个从格雷厄姆·格林(Graham Greene)的小说中走出来的人物,穿着一身亚麻衣衫,看来要去游历东方。

夫妇俩在一起看起来像电影明星和保镖。艾莎身材修长,脚蹬一双让她颇不自在的高跟鞋,穿着剪裁讲究的裤子。她颧骨高高的,绿色大眼睛的下方边缘抹着些许眼影,除此之外,脸上丝毫不施粉黛。她的面庞很吸引人,仿佛一汪平静的湖水能舒缓人的痛苦。艾哈迈德生得魁梧壮实,一副脚踏实地的样子,看脸并不像上了年纪的样子,当然他还不到40岁。然而,这张脸已经没有了青春的光彩。他俩落座后点起两支细长的雪茄,要了一瓶土耳其水果烧酒。这种酒散发出茴香的味道,只要滴一点水进去就会变成白色。

“要你们这儿最好的菜品。”艾哈迈德霸气十足地用土耳其语对一旁转悠的侍者吩咐道。他从小生活在斯维伦格勒以西的烟草种植区,但这段童年生活后来戛然而止。因此在我听来,他的保加利亚语说得有点儿生涩。

他5岁开始跟着全家人一起摘烟叶。

“你天不亮就得开始摘,有时候晚上也摘。因为大清早的露水会让烟叶粘在一块儿,我的手指总是被划破。那时候,八个孩子穿一双鞋。你知道那种贫穷是什么滋味吗?”他向前倾过身子,我顺势靠在椅背上,没想到他会这么激动,但艾莎依然温柔地看着他。

艾莎夫妇和埃梅尔一样也是土耳其人,但保加利亚才是他们的祖国。他们的经历是保加利亚穆斯林这部大历史的一个缩影,从中根本看不到什么民族主义。他们的命运和东方烟草一样,几乎不为人所知。

1960年代之前,保加利亚一直是世界头号烟草出口国。这种烟叶因其固有的香味而被称作东方烟草。传统上,穆斯林种植烟草,基督徒种植葡萄。百多年来,烟草业一直是保加利亚经济增长的动力。1989年保加利亚的土耳其人被迫离开故土,这个行业连同水果和蔬菜种植业在一夜之间垮塌,甚至没人收割地里丰收的果实。

“但我很想念那段日子。虽然在保加利亚,他们叫我土耳其人;在土耳其,他们叫我保加利亚人。我到底是什么人,你告诉我!”

艾哈迈德“砰”地一拳砸在桌子上,虎视眈眈地盯着我。他一会儿柔声细语,一会儿咄咄逼人,但他略微浮肿的双眼里始终有一种东西——忧郁。甚至在他平时当着老婆的面自夸在女人堆里是个万人迷时,也是一样。侍者端来海鲜和一大篮子面包。艾莎和艾哈迈德不紧不慢地啜着酒,仿佛要麻醉自己一般。最终,艾哈迈德打开了话匣子,有些童年记忆中的语言他已经想不起来,只好用土耳其语代替。艾莎则在一旁翻动着自己盘子里的沙拉。

“1989年夏天,军队来人说,给你们三天时间撤离。我父亲一直絮叨叨的,钱没了,房子也没了。”艾哈迈德继续讲他的故事。

钱留在国家银行,房子只能贱卖处理。多年以后,艾哈迈德一家返乡购回了自己的房子——支付了双倍的价钱。但艾哈迈德说,这桩买卖做得很值,那里有我们的记忆。无论如何,东西样样都在。

家里的老人最终都回到保加利亚的村子,重新适应国外——土耳其——的生活,对于他们来说压力实在太大。这种情况导致本不平常的边境地区出现了一种社会现象:离散家庭。

“我们把东西装上一辆拉达车和一辆货车。”

艾哈迈德一家人加入了南下的行列,一路上排满了堆着大包小包的汽车、卡车、行人和马车。马车是人拉的,就像加尔各答的人力车一样,因为国家不允许大家带走马、牛,甚至宠物——一切都在禁止携带之列。人们为自己,为牛、狗、猫、山羊而哭泣落泪。有人射杀了自己的宠物,有人举枪自尽。然而仅仅数月之后,柏林墙倒塌,冷战突如其来地结束了。

我很想把驱逐保加利亚土耳其人与塞尔维亚民族主义者在波黑实施的暴行作个比较,因为二者都企图唤出“土耳其之轭(Turkishyoke)”的幽灵,想从愚蠢至极的时代错误中寻找理由。然而二者之间存在本质的区别。塞尔维亚和克罗地亚民族主义像病毒一样在南联盟的外表下潜伏了数十年,一旦获得再生便酿成了战争。南斯拉夫战争的本质是领土扩张,而保加利亚的种族清洗则是另一桩人类犯下的愚蠢罪行。

“我们镇上有个乡邻,”艾哈迈德说,“他既不是土耳其人,也没有遭受任何压迫,但他上吊自杀了。因为他对邻居们的种种遭遇,实在厌恶至极。”

到底发生了什么事情?

保加利亚是欧洲各国中本土穆斯林人口最多的国家。他们不是德国土耳其人那样的新近移民,而是已经在那里生活了好几代的土生土长的土耳其人,是奥斯曼帝国统治的数百年中民族融合的产物。虽然在奥斯曼帝国撤离巴尔干地区的最初几年里,已经有大批土耳其人在历次主动或被迫的迁徙浪潮中离开保加利亚,然而冷战开始时,土耳其人依然占据全国总人口的8%。1980年代,保加利亚人口出生率低迷,土耳其人的出生率却呈略微上升趋势(保加利亚土耳其人的城市化程度较低),在全国人口中的占比逼近10%。那时,当权者争论的问题是:如果二十年后“他们”从数量上超过“我们”,该怎么办?

政治局为这个伪命题找到了一个解决办法:给土耳其人改名,让他们改信基督教,关闭清真寺(虽然从严格意义上说,当时所有地区的清真寺已经关门)。要赶在“他们”同化“我们”之前,先将“他们”同化。无论如何,“他们”不是也曾搞过“伊斯兰化”吗? 1986年,国家动用最一流的宣传手段掀起了一场改名运动。其实当权者完全可以采用乔治·奥威尔(George Orwell)作品中的语言来对付自己的人民。然而,奥威尔的书当时在保加利亚是禁品,官员们的阅读视野相当有限。例如,他们强迫人们把土耳其和阿拉伯名字改成斯拉夫名字,甚至还让死者改名;他们亵渎穆斯林墓地,国家安全机构实施暴力和强奸——所有这些都被称作“复兴运动(Revival Process)”。相对于19世纪保加利亚反对奥斯曼帝国的解放运动而言,这简直是个莫大的讽刺。现在轮到保加利亚土耳其人回忆他们的“真正”来历了。之后,波马克人(Pomaks)和罗多佩人也遭遇了同样的命运,但与土耳其人不同的是,波马克人根本无处可去。

事实上,保加利亚土耳其人只是貌似有家可归。虽然土耳其给他们发放护照,狠狠表现了一番,但其实这个国家当时已经问题成堆,根本没有能力养活这些人。在一张当年留下来的照片上,一大群初来乍到、精疲力竭的人冲着镜头举着崭新的土耳其护照。这张照片显然是按照要求摆拍的,从他们的脸上分明能看见愤怒、眼泪、忧伤和迷惘。他们的悲剧成为冷战中两国之间的一场得分竞赛,而实际上其中任何一方都是输家,只是有些人失去的比别人更多而已。

对于保加利亚而言,这场针对土耳其族人的仇恨运动有点像福克兰群岛战争(Falklands War)之于阿根廷军政府。它让一个正在走向衰落的警察国家转移了大众对现实问题的关注:经济溃败,商店关门,一贯性地没有人权,环境问题,改革开放带来的变化之风等。少数族裔一向很容易成为牺牲品。

一夜之间,艾哈迈德成了阿森(Assen),艾莎成了阿西娅(Assia)。

保加利亚土耳其人发起了一场抵抗运动,结果酿成了数起公共性恐怖事件,被称作“五月事件”。虽然恐怖分子的名字从未曝光,但其实他们正是政府当局。之前我在边境遇到一名希望从圣玛丽娜泉寻求赎罪的年长警卫,他所在的部队曾经接到指令,去“清洗(liquidate)”(他用了这个词)一个父亲和他的两个儿子,他们是企图在官方开放边界之前越境的土耳其人——据说他们在皮带上绑了手榴弹。就在我邂逅两个警卫的岗亭附近,士兵们在空地上包围了父子三人。

“扣动扳机前,我看了他们一眼,”警卫说,“三个人都很魁梧,这让我们费了半天劲才把他们弄出林子。结果他们身上根本没有手榴弹。而我心里一直在想的是,他们的母亲。”

我也一直在想那个母亲。

当局最后灵机一动,宣布不愿意参与“复兴运动”的人可以去土耳其“休长假”,可以为他们开放与土耳其接壤的边境。此时,对于成千上万迷茫的人来说,通往土耳其的道路虽然荒无人烟,但看起来却是唯一的选择。

那一年,艾哈迈德13岁。“那条路上黑压压的全是汽车。每个人都在哭泣,在抽烟。我们能去哪儿?路的尽头,就是那里。去土耳其,他们说,你们是土耳其人。但土耳其到底什么样,谁也不知道。”

无论城市还是乡村,人们既没有迁徙自由,也没有信息自由,我们住在索非亚很难了解农村到底发生了什么。我还记得,有一次电视里正在播放经过粉饰的有关保加利亚土耳其人“休长假”的节目,我母亲看着看着就哭了,因为她从那些被放逐的人、从堆放在马车上的床垫和电视机上看出了事情的真相。但我父母的朋友中,有些人并不这么想。索非亚知识阶层的客厅成了争论场。许多人全盘接受政府的宣传,《掠夺的大地》(Time of Violence ,又译《残暴的岁月》)是当时人们必看的一部电影。令人困惑的是,它至今仍是保加利亚最叫座的影片,从中可见人们对被篡改过的往事有一种神经质的痴迷,而隔壁杀气腾腾的南斯拉夫民族主义正是被这种癖好所驱动。如果说这部电影的名字还让人有点想象余地的话,那么其情节可谓终结了一切。影片虚构地描绘了一场17世纪发生在罗多佩地区的伊斯兰化运动,用最出色的演员、煽情的音乐和颇具穿透力的场景炮制了一个困扰人一生的噩梦。影片场面宏大,传递的信息却很简单:好人(保加利亚基督徒)都很英勇,他们的女人很纯洁;坏人(土耳其人)都是剃光头发的虐待狂,他们身边是啃着果仁蜜饼(baklava,一种土耳其食物)的坏女人。片中的主要反派人物是个出生于基督教村庄的土耳其士兵,他用鲜血和利剑改变了整个村庄。观众们囫囵吞枣地享受着影片带来的自虐般快感,由此而生的集体性自怨自艾则使驱逐土耳其人变得顺理成章。

艾莎和姐妹们都不会说土耳其语。直到警察前去敲门,她们才发现自己竟然是“土耳其人”——不由得让人联想起犹太人的黄色六芒星。这是二战以后欧洲规模最大的一次人口迁徙,34万人连同他们的家庭和未来遭到自己国家的驱逐,他们的身体备受摧残。所有这一切都发生在和平年代。

艾莎全家离开保加利亚的那年她8岁。她的父母在远离家乡的一座工业城市的水泥厂上班,全家人住在国家配发的公寓里。重工业缩短了许多工人的寿命。改名运动刚刚掀起的时候,艾莎的父亲便死于癌症,他去世时正好是她现在的年纪。艾莎的母亲把所有东西装上车,放上三个女儿,加入了通往检查站的长队。她们没有汽车,花了好几天时间才到达边境。

进入土耳其后,有一部分人立刻和大家告别——他们可以到土耳其的亲戚家慢慢适应环境,比如埃梅尔和她的父母(他们也得先上土耳其语言学校)。埃梅尔的哥哥却没有走。

“他认为,我们迁居国外简直是疯了,”埃梅尔说,“可是现在我很开心,自己是在这儿,而不是在那儿。除了男人的问题。你能想象吗,在土耳其做个单身女人有多难?”

其他人最终也相互告别了——他们接受过良好的社会主义教育,包括女人在内,就业率很高。一个国家的损失最终变成了另一个国家的所得。然后,只剩下了艾莎和艾哈迈德。

评论