“奥斯维辛之后,写诗是野蛮的。”德国思想家泰奥多·阿多诺曾道出诗歌在战争面前的无力。这句广为流传的名言也让世人相信,当子弹横飞时,文字总显得无足轻重,因为它既不能消灭邪恶,也不能击溃敌军。

然而,古往今来的诗人却不愿在战争面前缺席。古希腊时期,荷马就曾写下描绘特洛伊战争的长篇史诗《伊利亚特》。古印度最著名的梵文史诗之一《摩诃婆罗多》也是以印度列国纷争为背景,描写婆罗多族的两支后裔为争夺王位继承权展开的大战。不过,这些写下战争经典的诗人却没有一位真正踏上过疆场,直到第一次世界大战,“战士诗人”才开始受到瞩目。英国诗人威尔弗雷德·欧文就是其中之一,他于1915年应征加入英国军队,年仅25岁便在战场丧命。法国超现实主义运动的代表诗人之一纪尧姆·阿波利奈尔也曾在一战中身负重伤,他在一首名为《战争奇迹》的诗中写道:“这些照明弹多么可爱,照亮了黑暗。”

西班牙内战期间,诗人参战的热情更加高昂,他们从各地赶来前线,许多人甚至不是为了守护自己的祖国。譬如,智利诗人聂鲁达在开战时刚好在马德里的智利领事馆工作,他不仅写下了大量献给志愿军的赞歌,还组织了“反法西斯主义文人联盟”,号召各国作家同仇敌忾保卫西班牙。1939年,马德里沦陷之时,聂鲁达争取到智利政府的授命,成功将首批两千名西班牙流亡者移送至智利。

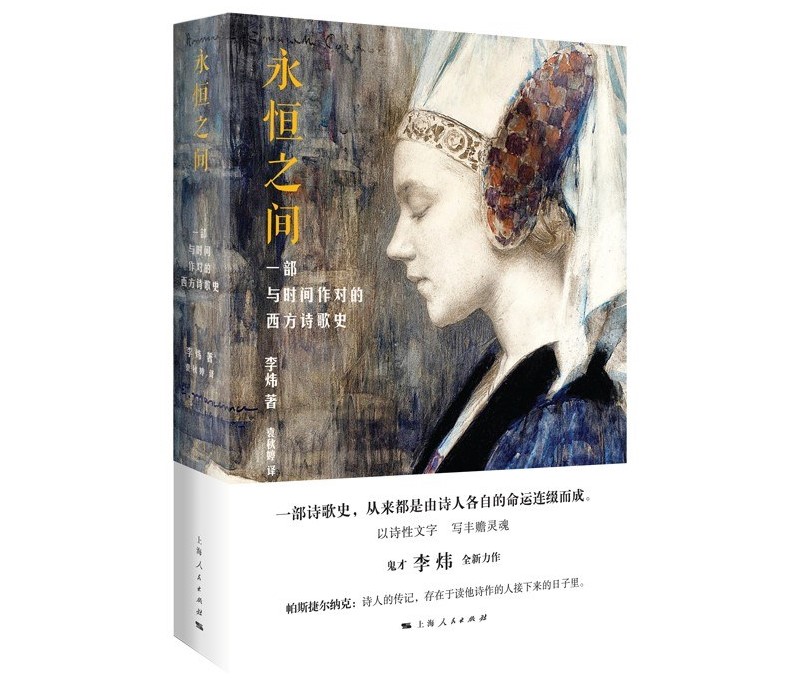

尽管在上述战事中,诗歌都没能让正义战胜邪恶,但借由诗人与诗歌,我们却能一窥战争时期的社会和文化风貌。这正是作家李炜在新作《永恒之间》的开篇谈及的内容。在这部纵贯三千年的诗歌简史中,李炜没有按照一般诗歌史的写法为诗人们分门别类,而是延续了他在上一部“另类艺术史”《孤独之间》中的做法,随主题变换叙述方式,以“战”“新”“私”“名”“哲”“戏” “学”“译”“才”“传”“序”十大关键字,勾勒出西方诗歌发展三千年历程中最精彩的十个片段,也展现出那些站在历史中心的人们的沉浮遭际。

在李炜看来,大多数文学史都犹如豪华巨轮,急于从一个“主义”冲向另一个“主义”,试图将所有重要的人物和故事都收入囊中。因此,在创作《永恒之间》时,李炜选择反其道而行之,只把聚光灯打在少数几位诗人身上,让每一人代表一个时代,一种文化,或者用他来探讨一个话题。他相信,一个人物、一件事情、甚至一个细节的特写,要比那些仅关注全局、在乎群体的“年鉴学派”提供的远景更能照亮历史。

经出版社授权,界面文化(ID:BooksAndFun)从《永恒之间》中摘选有关西班牙内战时期诗歌发展的部分内容,以飨读者。

李炜 著 袁秋婷 译

上海人民出版社 2020-07

“大诗人:一只在水中喷墨的大乌贼”

文 | 李炜 译 | 袁秋婷

01

虽不爱用悖论,亚里士多德在《尼各马可伦理学》中却坚称:“我们发动战争,是为了在和平中度日。”

正如他著作的标题所示,他是从道德的角度来谈论战争的。也就是说,他理想化了自己的观点。

在残酷的现实中,战争并非和平的序曲,而是戏剧本身:一场堪称“人类历史”的戏剧。十九世纪普鲁士军事家毛奇(Helmuth von Moltke)如此向朋友解释:“永久的和平只是一场梦,甚至算不上美梦;战争是上帝对世界的安排不可或缺的一部分……没有战争,世界将沦丧于物质主义中。”

毛奇语出惊人不到四十年后,有人提出了更加胆大包天的看法。说更加,是因为它剔除了上帝。这段文字出现在英国战地诗人欧文(Wilfred Owen)的一篇序言里。只可惜作者没能看到自己诗集的出版。就在停战协定仅差一周就要签好时,英国最优秀的一战诗人阵亡沙场。

死神确实喜欢玩这种带着点反讽的把戏。她的另一大癖好,是扼杀刚萌芽的奇才。欧文丧命时,年仅二十五岁。

无论如何,欧文的序言旨在拆穿诸如亚里士多德和毛奇这种信奉战争能带来好处的智者:

这本书,无关英雄。英语诗歌还不配谈论英雄。

它亦无关功绩或领域,光荣或殊荣,威力或威严,主权或政权。它只关乎战争。

我尤其不关心的是诗歌。

我的主题是战争,以及战争所引致的怜悯。

在怜悯中自然能听到诗歌。

这一招,确实高明。如此一来,欧文便不用直接让诗歌与战争挂钩,而是通过“战争所引致的怜悯”把两者联系起来。这么做,应该是出于无奈;欧文明白诗歌的地位远远居于战争之下。当子弹横飞,炮弹炸裂,血肉四溅时,谁他妈的还在乎诗歌?

说实话,在不在乎诗歌历来无关大局。重要的是人们对子弹和鲜血的热爱。

自己的子弹,别人的鲜血。

所以这世上才一直有仗可打。

¡Viva la Muerte!

“两个秃子为了一把梳子而争斗不休”——阿根廷作家博尔赫斯(Jorge Luis Borges)如此形容英国和他的祖国在一九八二年打的那场仗。和当时其他知识分子一样,博尔赫斯对这场历时十周的战争,既感到困惑,又觉得好笑。双方交战仅是为了争夺巴掌大的福克兰群岛。

这应该就是西班牙内战唯一的优点:没人会嘲笑它。不但如此,就像发生在三年之后的第二次世界大战那样,参战者谁好谁坏,即便在当时也显而易见。正如秘鲁诗人巴列霍(César Vallejo)所言,坏的那一方在西班牙“大开杀戒”。他们屠杀了“小孩”连同“他报废的玩具”。他们屠杀了“服饰华丽的罗森达尔阿姨”以及“对着马儿说话的老亚当和在台阶上呼呼大睡的那条狗”:

他们杀死了那本书,他们枪毙了它的助动词

以及孤立无助的第一页!

他们杀死了专门为那尊雕像定制的柜子、

那位智者以及他的拐杖还有他的同事、

住在隔壁的理发师——虽然他不小心割伤过我,

但仍旧是个好人,只是最近时运不佳;

他们杀死了昨天在街头唱歌的乞丐、

今天路过时边走边哭的护士、

因为膝盖僵直而行动不便的牧师……

但那些杀人狂依然不肯放下屠刀。最终的结果,似乎只有可能是西班牙诗人埃尔南德斯(Miguel Hernández)所写的那样:

只剩下老人的村庄。

没有人来取的芳心。

没有目标的爱。

野草,尘埃,乌鸦。

而年轻的一代?

在棺材里。

树木,干枯地孤立着。

女人,像根木头似的

躺在孀居的床上。

无法平复的仇恨。

而年轻的一代?

在棺材里。

不过,说句公道话,根据历史学家近些年来的研究,好的那一方同样犯下了罪行。

即便如此,要说法西斯那一方没做出更多丧心病狂的行径,的确让人难以置信。毕竟,这世上再也没有比希特勒、墨索里尼和西班牙独裁者佛朗哥更加穷凶极恶的组合了。如果能再补上东条英机,活跃于二十世纪上半叶的人渣极品,便统统到齐了。

这足以解释为何西班牙内战在当时引起了如此强烈的反应,尤其在知识分子的圈子里。仅说西语文坛,支持共和国政府的那些人——即反对法西斯主义的文人墨客——几乎每一个都进了当代诗歌的名人录。

可惜到头来,正义还是败给了邪恶。看来,诗人也没能帮上多少忙。哪怕是一流的诗人。

02

滑稽的是,自古以来,吟诵战争的诗人层出不穷。十有八九——沿用博尔赫斯的比喻——皆是些又老又秃的家伙在热情洋溢地颂扬一个又一个满头乌丝的英雄壮士,描写他们如何斩获一把又一把精美绝伦的梳子。诸如《伊利亚特》和梵文史诗《摩诃婆罗多》,这些无论风格、文化还是背景都相差甚远的作品,都花了大量笔墨在战争场面上。这些经典大作还有一个共同点:创作出它们的那些吟游诗人,恐怕没有一位真正踏上过疆场。

直到第一次世界大战,“战士诗人”才不再是异类。这些文武双全的人物不但书写战争,还冒过枪林弹雨。无可避免的结果便是,他们当中有不少人英年早逝。譬如欧文。

同样无可避免的,是一战成了战争诗歌的转折点。原因极其简单。教育在二十世纪初普及后,就连平民百姓也能读会写。如此一来,一战尚未结束,诗歌已泛滥成灾。伦敦的《威斯敏斯特公报》甚至请求读者,别再投来战争题材的诗作。

到了西班牙内战,诗人参战的热情竟然更上一层。他们当中为数不少,甚至不是为了守护自己的祖国而战。多年后,智利诗人聂鲁达将如此回忆当时的情况(开战时,他正好在马德里):

诗人往往会从英国赶来……一群西装翻领上佩戴着白花的贵公子,他们也写些反对佛朗哥的诗。在思想文化史上,没有任何题材要比那场战争更能激发诗人的创造力了。在西班牙洒落的鲜血,像块磁石般,让一个不平凡时代的诗歌为之战栗。

实际上,志愿军的成员来自四方;五十多个国家的百姓投入了战斗。那些无法来到一线的,只好利用舆论,加入对法西斯势力企图推翻共和国政府的声讨。

至于为何外国人会来西班牙打仗,在巴列霍看来,他们绝不是为了凑热闹:“西班牙共和国的事业,就是全世界人民的事业。”

身为诗人,巴列霍自然有资格夸张修辞。但他并没有言过其实,至少这回没有。事实很快证明,在不少方面,西班牙内战就是二战的预演。在它幕后对峙的,是纳粹德国和苏联。尽管斯大林倾囊相助偏左的共和国,支援了武器装备,甚至派出了军事顾问,但那时苏联经济困难,资源有限。希特勒则无需面对这些问题。他轻而易举就为法西斯叛徒提供了一整支空军。为了显示团结,墨索里尼也举倾国之力参与了战争。当时,意大利的军力正值全盛期。单从双方实力来看,好人的胜算,微乎其微。

不过,巴列霍接下来的断言,则有待商榷:“我们该对世事负责,因为我们拥有最令人敬畏的武器:文字。”

对这句豪言壮语最好的反驳, 是引用西班牙诗人纪廉(Jorge Guillén)的一首三行诗:

大诗人:一只在水中喷墨的

大乌贼,

梦想自己是整片海洋。

其实,巴列霍之所以信口开河,并不是因为他有夸大妄想的毛病。放出豪言的五个月前,他已在一篇随笔里承认道,真正掌权的人,是那些有钱有势又有靠山的家伙:金融家,地主,企业家,等等。至于像他自己这种以笔谋生的小人物:

咱们就别自欺欺人了。有些左翼作家对现实视而不见,高估知识分子对政治的直接影响,以为自己在公众面前的一举一动,都能引起反响。

既然如此,作为一名知识分子,巴列霍该如何是好?重视原则的他,显然无法袖手旁观;他得投入行动,作出奉献。

所以他开始写诗声援西班牙人民,为他们筹措资金,还参加了文人想出来的最无用的那项活动:作家代表大会。说它无用,是因为即便一向各执己见的作家达成了协议,他们在会后所发表的宣言,充其量也只是对大海的一次“喷墨”。而这还是在说服了足够多的作家共同参与的情况下。更多时候他们压根儿放不下相互之间的嫌隙。要他们同处一室、共谋大事,比白昼见鬼还要难。

聂鲁达和他的同胞诗人维多夫罗(Vicente Huidobro)便是最好的例子。出身名门的维多夫罗,向来看不起比自己年少将近一轮的聂鲁达,觉得臭小子只想在诗坛上抢他的风头。果然,他拒绝与聂鲁达组织的“反法西斯主义文人联盟”扯上关系。非但如此,他自己还建了一个行动委员会:“智利文工会”。那时,两人的关系早已到了势不两立的地步。就在西班牙战争爆发的前一年,聂鲁达才散布了一首向维多夫罗全家“致敬”的手抄诗,诗中包括这样的问候:“我拉屎在头上的,是流产生下你的那婊子”。

最终,巴列霍不得不从中调停,请求两人放下分歧,一起出席“第二届国际作家文化保卫大会”。

虽然名头响亮,而且还用了一大噱头——大部分会议在炮火纷飞的西班牙境内举行——到头来照样一事无成。“作家大会实在没用,”西班牙共和国那时已经走投无路的总统阿扎尼亚在日记里抱怨道,“来的人少,有分量的更是不多……花了国家一大笔钱,尽管如此,首次会议上,连打字机、纸和速记员都没有。”

相比之下,聂鲁达在一九三九年做的那件事,则管用多了。那时,局势已定:法西斯主义将获全胜,而且战后必定会进行报复,烧杀劫掠都在所难免。几乎一夜之间,数以万计的百姓成了难民,需要趁尚未太迟之前离开西班牙。

震惊于已经跨境逃到法国的难民的恶劣生活条件,智利新当选的总统派聂鲁达前往巴黎,带回尽可能多的避难者。尽管困难重重,聂鲁达还是搞到了一艘渔船,把两千多名西班牙人送往智利。

也许酷爱反讽的死神终究还是插了一手:船抵达当天,英法对德宣战。二战正式开幕。

但那是另一本书里的战争了。在眼下进行的这段故事中,聂鲁达尚未开始他的救援行动呢。首先,有几场葬礼需要处理。

¡Viva la Muerte!

03

先办或许算不上凄惨的那场。或许算不上,是因为他早就料到了这一天的到来:

我将死在巴黎,那天大雨倾盆,

那天我已经能够忆起。

我将死在巴黎——我不会逃避——

或许那天就像今日,是秋天的一个星期四。

那天将是星期四,因为今天也是星期四,

我提笔写这几行诗时,肱骨

已脱臼,同时感受到了

在人生路上从未有过的孤独。

巴列霍死了。他们揍他,

他们所有人,虽然他跟他们无冤无仇;

他们拿棍子狠狠打他,还用

绳子狠狠抽他。目击证人有

一个个星期四和我的胳膊,以及

一日日的孤独,一场场雨,一条条路……

果然,如他所料,二十年后巴列霍死在了巴黎。只不过那是一个春天的星期五,而且晴朗无雨。但又有何妨?巴列霍确实不怎么喜欢周四,而且讨厌雨天——至少,他在作品里是这么写的。“今天下午,雨下得空前之大,”他在另一首诗中写道,“我失去了活下去的欲望。”

这一点,他和在雨中长大的聂鲁达正好相反。谈到自己的童年岁月,聂鲁达不得不承认:

雨那时在我的生命中,是唯一无法忘却的现象。南方的大雨,如瀑布般从南极倾泻而下,一路从合恩角的天空落在边境的大地上。在这片可谓我祖国的西部荒原的边境,我大开眼界,慢慢开始了解诗和雨,生灵和土地。

汝之蜜糖,彼之砒霜——这一点,毋庸赘言。值得一提的是,尽管两人性格差异巨大——聂鲁达活泼、外向,巴列霍沉郁、内敛——他们竟然一拍即合。根据聂鲁达的说法,当他俩被介绍认识时,巴列霍肃然起敬,并且声称:“您是我们当中最了不起的诗人。只有达里奥(Rubén Darío)能与您相提并论。”

巴列霍口中的“达里奥”,自然是那位将西语诗歌从陈腐的传统中解放出来的尼加拉瓜诗人。不说别的,“现代主义”(modernismo)一词就是达里奥发明的。此外,他还为西语诗歌带来了大量形式和韵律上的创新。无论是拉丁美洲也好,西班牙本土也罢,几乎无人能出其右。

所以,能与达里奥比肩而立,绝对是至高无上的荣誉。问题是,真有其事?巴列霍果真给过聂鲁达如此高的评价?

即便假设巴列霍谦虚低调, 甘愿在一个造访巴黎的陌生人面前,淡化自己为西语诗歌作出的贡献——即便如此,在一九二七年两人相遇时,他能读过多少首聂鲁达的诗歌?后者当时才二十三岁:一个乳臭未干的毛头小子。虽然他已经发表了《二十首情歌和一支绝望的歌》等作品,他的名声还仅限于祖国智利。至于巴列霍,他来自秘鲁,住在巴黎,正忙着学法语,又比聂鲁达年长整整一轮。说实话,哪怕他把小伙子的所有诗歌都看了个遍,还特别欣赏《二十首情歌》,高傲如他,怎可能讲出这些聂鲁达安在他头上的话?

[智利] 巴勃罗·聂鲁达 著 陈黎 / 张芬龄 译

新经典文化 | 南海出版公司 2014-06

不过这无关紧要。聂鲁达的记忆靠不住,认识他的人都知道。况且,颇有可能他是在报复:倒不是向巴列霍本人,而是针对那些喜欢对比他俩的批评家——不但对比,而且判定聂鲁达是两人中作品较为肤浅的那位。

对于这种强加于人的比较,聂鲁达不止一次发过牢骚,尤其在回忆录里:

近几年,在这场由尖牙利嘴的鼠辈挑起的迷你文学战争中,巴列霍,他的鬼魂,他的逝世,他的诗歌,都被拿来攻击我和我的诗歌。这种情况随处可见,目的就是来为难那些努力在做事的人,向世界宣布:“这家伙不行,没有巴列霍好。”假若聂鲁达死了,巴列霍还健在,他们便会用聂鲁达来攻击巴列霍。

其实, 在巴列霍还活得好好的时候, 批评家——甚至其他诗人——就开始拿他俩做比较了。聂鲁达长年累积下来的恼怒,的确情有可原。艺术并非竞赛,为何硬要排名?

难道这便是为什么,在回忆录中,聂鲁达假装巴列霍甘拜下风?这么一来,这场毫无意义的高下之争,便失去了存在的意义。其中一方早已认输了。

假设这是聂鲁达的策略,他还是忽略了一件事:评判孰好孰坏是人之天性。正因如此,西班牙语,以及其他所有欧洲语言,才会有一套形容词——比较级——专门为此而生。

其实这也是为什么,比起人类,死神开明多了。每个人的死,在她的天平上,都一样重。或许该说,都一样轻。

¡Viva la Muerte!

本文书摘部分选自《永恒之间:一部与时间作对的西方诗歌史》一书,经出版社授权发布。

评论