乔治斯·塞林斯和阿兹蒂尼·阿米摩尔都在2015年11月13日的巴黎恐怖袭击中失去了自己的孩子。当晚,塞林斯的女儿洛拉和阿米摩尔的儿子萨米皆在巴塔克兰音乐厅内。其中一人遇害,另一人则是袭击者,后者于现场引爆炸弹自杀。两个人都只有28岁,且是一国同胞。

洛拉儿时曾辗转法国、马提尼克岛和埃及三地,长大后她成了一位童书编辑。热爱运动、旅游和摇滚乐的她跟好友阿加特住在一起,两人养了一只名叫比利的猫。萨米则比较内向,他是一名法国-阿尔及利亚混血儿。他在大学主修法学,后来在巴黎公共交通管理局找了一份工作。但在2013年,他以圣战者的身份投入了叙利亚战场。他的父亲试图阻止他,但没成功。

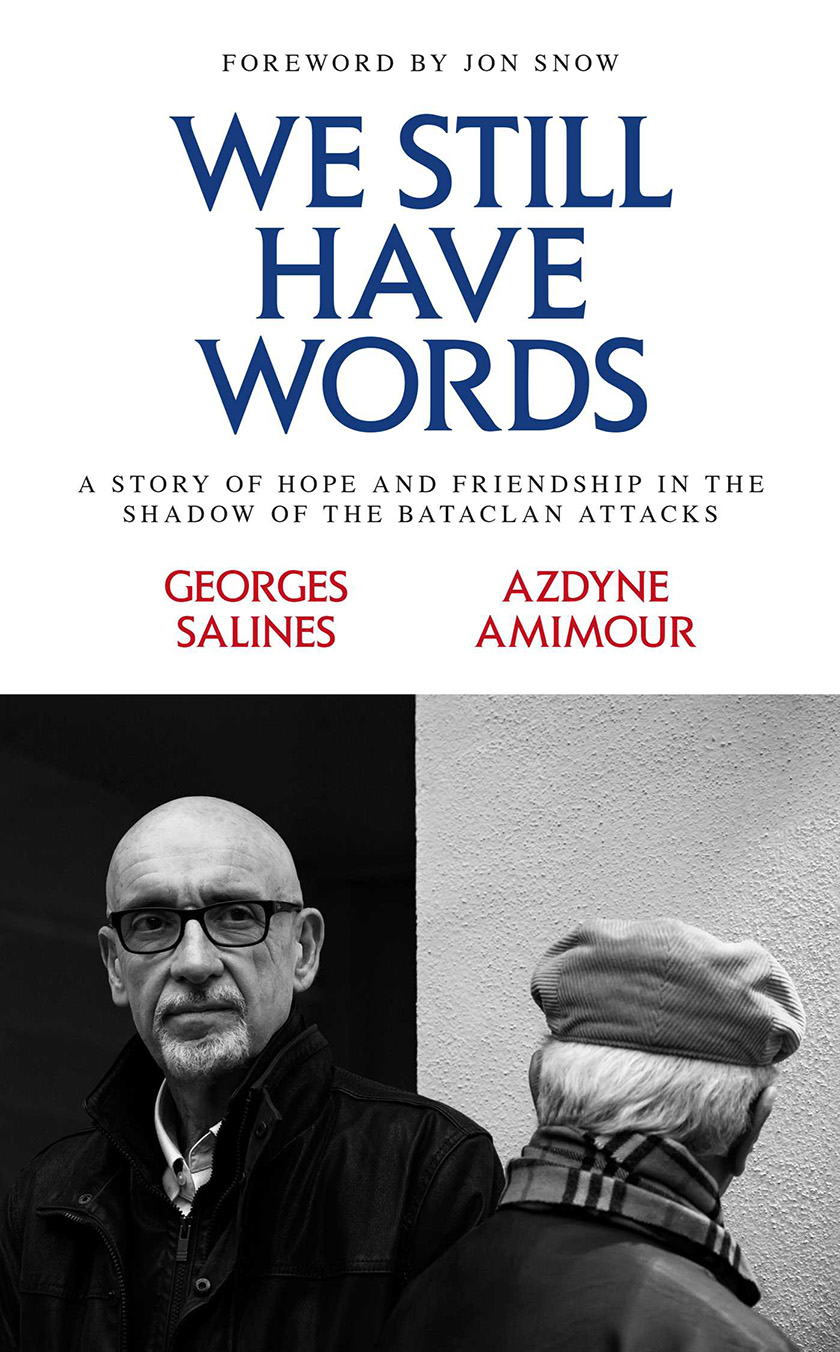

2017年,萨米的父亲联系了洛拉的父亲,并请求与他面谈。当时,塞林斯是11·13巴黎恐怖袭击幸存者协会的会长。一开始,他对阿米摩尔的请求感到困惑,他很好奇这位恐怖分子的父亲会跟他说些什么。他们在巴士底广场边上的一家咖啡厅见了面,此后两人一直保持联系。在政治学家塞巴斯蒂安·布苏瓦(Sébastien Boussois)的协助下,他们同意把谈话记录出版成书:《我们还有话要说》(We Still Have Words,英文版由Jonathan Hensher翻译)。本书于11月12日出版,相比先前,此时的法国甚至面临着更多来自伊斯兰教徒的攻击。

塞林斯是一名专攻公共卫生的医生,第一次会面之前,他问阿米摩尔想谈什么。后者回复:“我想跟你谈谈这个悲剧,我觉得,因为我儿子的关系,我也算是个受害者。”一般人听到这话可能会十分震惊,但好在塞林斯几个月前在伦敦参加了奎利姆基金会(注:英国反极端主义组织)的一场会议。会上,好几位圣战者的母亲受邀讲话,分享了她们背负的重担和负罪情绪,让塞林斯感动得泪流满面。

他认为,虽然有些恐怖分子的父母对孩子的教育促成了他们后来的罪行,但其他普通的父母是无从责备的。可是,对塞林斯而言,与这个行凶者的父亲会面依然让他感到很不舒服,毕竟这个人的儿子很可能亲手杀害了他的女儿,但塞林斯后来克服了这种抵触感。“我们的会面让我深受震撼,”他回忆道,“阿兹蒂尼很讨人喜欢,他有着了不起的人生经历。在我看来,他是一个仁爱、热爱生活、宽容大度,而且善于自我学习的人。”两个人此后一直保持联系。对阿米摩尔而言,他们的谈话是“某种形式的心理治疗”,让他得以“以最强烈的言辞谴责暴力”,并“以我所信仰的伊斯兰教的名义向他人提供帮助”。

2015年11月13日,此时的阿米摩尔已经有好几个月没有儿子的消息,儿子加入伊斯兰国的“圣战”已经是两年前的事情了。当晚,阿米摩尔人在比利时列日,他在那儿开了一家服装店。那天他特意提前打烊,好坐下来看法国对德国的足球比赛。乔治斯·塞林斯时常与女儿在午休时间相约游泳,他当天早些时候就跟洛拉在泳池碰过面。“我们没聊什么特别的。因为我并不知道这将会是我见她的最后一面,所以聊的尽是无关紧要的东西。”塞林斯并没有问女儿当天晚上的安排。阿米摩尔让塞林斯多跟他讲讲洛拉的事。两位父亲互相提问,互相倾听的这种质朴和松弛感可谓十分鼓舞人心,令人动容。

塞林斯问阿米摩尔,是什么诱使萨米参与了在巴塔克兰剧院的恶行,阿米摩尔回想起了一些细节,这些都是儿子日后行动的前兆。15岁左右时,萨米在父母(两人都不是虔诚穆斯林)面前开始表现得越来越不自在。当时,阿米摩尔在巴黎市中心经营一家酒吧,他能感到儿子对自己的工作很不认可。萨米曾拒绝过父亲给自己的啤酒。“我能看到他眼中的恨意。”萨米对宗教越来越痴迷,并开始追随一位比利时的伊玛目(注:指率领伊斯兰教徒做礼拜的人),阿米摩尔后来才发现,此人跟一个招募圣战者的组织有关联。后来,萨米从大学辍学了。一天,他朝父亲大吼:“爸,你的生意之所以不好,是因为你祷告得不够。”阿米摩尔当时感觉“就像内脏被人打了一拳”。塞林斯问,小时候,萨米有没有因为自己是阿拉伯裔而在法国遭受过歧视。“他从没抱怨过别人骂他‘肮脏的阿拉伯人’之类的话,”阿米摩尔说,“他生活在一个多元而宽容的环境里。我们住在一栋四层高的楼房中,每层楼的邻居都来自不同国家——有摩洛哥裔、阿尔及利亚裔、罗马尼亚裔、法国本地人和葡萄牙裔。”

《我们还有话要说》一书最打动人之处莫过于两位父亲互诉家庭生活的片段:他们如何与妻子邂逅,如何组建家庭——两位父亲都有三个孩子。两人都来自地中海沿岸,塞林斯来自比利牛斯山脚的塞特港(法国南部城市),阿米摩尔来自阿尔及利亚的安纳巴。此外,两个人都很热心,而且向对方展露了非常法国式的友爱,尽管情况特殊。阿米摩尔一生兢兢业业,他早年从事电影行业,20世纪70年代还在法国电影导演克劳德·夏布洛尔的剧组工作过,此后他曾在巴黎市中心经营一家酒吧,后来又在比利时开了服装店,一直四处奔波。“我总是缺席儿子的生活,”他向塞林斯承认。

书的最后,阿米摩尔给洛拉写了一封信,塞林斯也给萨米写了一封。“我们今后的生活是唯一重要的东西,因为我们也只剩这些了。我很遗憾你对此无从知晓,我对你深表遗憾,很遗憾你为了追逐某种错误的信仰,造成了这么大的伤害,”塞林斯写道。阿米摩尔对洛拉说:“一个残暴的意识形态偷走了你的人生……我是一个失败的父亲吗?我以为自己把儿子教导得很好……我非常,非常抱歉,洛拉……我们必须抗争,让这种事不再发生。”

本文作者Agnès Poirier的最新作品是《巴黎圣母院:巴黎的灵魂》(Notre Dame: The Soul of Paris)

(翻译:黄婧思)

评论