撰文 | 《经济观察报·书评》杨小辉 郑非

一

特朗普到底是美国共和党中的异类,还是美国共和党一贯路线的延续与显化?

耶鲁大学的雅各布·S.·哈克(Jacob S. Hacker)和加州大学伯克利分校的保罗·皮尔森(Paul Pierson)两位教授给出的答案是后者。这两位是美国政治学领域中极富有创造力的著名学者。在过去的15年里,他们合作出版了一系列聚焦不平等如何扭曲美国民主的重要作品,尤其是《偏离中心:共和党革命和美国民主的侵蚀》(Off-Center: The Republican Revolution and Erosion of American Democracy)和《赢家通吃的政治——华盛顿如何使富人更富,却对中产阶级置之不理》(Winner-Take-All Politics: How Washington Made the Rich Richer--and Turned Its Back on the Middle Class)。《推特治国:美国的财阀统治与极端不平等》(Let them Eat Tweets:How the Right Rules in an Age of Extreme Inequality)是他们的新作,在本书中,他们雄辩地证明,特朗普不是一个孤立单一的现象,而是一个完全有代表性的存在,一位共和党长期稳定向右迈进道路上的新近“推动者”。

本质上,这本书重温了托马斯·弗兰克(Thomas Frank)2004年出版的经典名著《堪萨斯怎么了?——保守派如何赢得美国之心》(What’s the Matter With Kansas?:How Conservatives Won the Heart of America)书中的问题——共和党的明显偏袒权贵阶层的经济政策如此不受欢迎,那它又是如何取得如此多的胜利的?或者说,共和党是如何说服这么多工人阶级选民支持通常不为他们所喜的财阀议程的,尽管这往往会直接伤害到工人们自己的生计。《堪萨斯怎么了?》的解释是富人的“经济日程”搭配着社会问题的“诱饵”,亲爱的堪萨斯乡亲们被共和党人暗渡陈仓的选战策略给严重误导了。书中这样写道:“投票要求禁止堕胎,结果资本利得税下调了……投票想摆脱政府束缚,结果从新闻媒体到肉类加工,各行各业都被大集团和垄断企业控制。投票打击精英主义,结果在社会秩序中,财富反而前所未有地集中了。”

哈克和皮尔森对这个问题的回答也是一样的——共和党将竞选重点放在社会文化分歧而不是经济差距上,一方面利用白人身份认同维系财富不平等,另一方面则通过破坏民主政治维持财阀统治。

尽管这一答案难说是启示性的,但全书的叙述和论证却是细致而有说服力的。哈克和皮尔森利用了哈佛大学政治学家丹尼尔·齐布拉特(Daniel Ziblatt)关于欧洲保守党在民主化转型中所扮演的历史角色的研究成果。他们假设,美国共和党像其他时空中的右翼政党一样,面临着一个“保守党困境”(conservative dilemma),即,如何协调对权贵阶层的忠诚和获取选民支持的需要之间的张力。换句话说,如何说服普通公民投票给代表社会最富有、最有权势成员利益的政党?

事实上,自打成立以来,右翼政党就面临着选举劣势,因为在很大程度上,它们是作为权贵这一明确小圈子的集合体和代言人出现的。保守党的成长似乎进一步受到了这样一个事实的制约:它们永远无法与慷他人之慨的左翼对手所提供的诱人承诺相匹敌,因为右翼政党富有的支持者会坚决拒绝支付更高的税收来为再分配政策埋单。

这种结构性的约束迫使任何保守党都得做出了令人不快的选择:财阀们可以做出经济让步,即通过同意增税和政府扩张,来与中间派和解;当然它们也可以渲染社会和文化分歧,即通过煽动仇恨和愤怒,来丑陋地取胜。根据书中的叙述,英国保守党是采取前一策略典型。因此,大众对精英阶层的压力和民主制度对精英阶层核心利益的保护之间构建了某种平衡,而正是这种平衡使得英国的民主体制得以发展。不幸的是,“德国的右翼精英和他们的政治盟友没有能够渡过保守党困境。他们政党的组织过于薄弱,同时又不愿意向崛起的民主力量做出妥协,故而他们很难在这个已经变化了的政治环境中求生存。”20世纪30年代,德国容克地主和工业家更是愚蠢地和善于挑动种族主义、部落主义以及恐慌情绪的边缘团体合作,为纳粹主义和世界大战打开了大门。

两位作者认为,共和党也面临同样的保守党困境。财阀们的经济议程——对最富有的人减税,削减弱势群体的福利,破坏工会组织,放松对大企业和金融利益集团的监管——从来都不受欢迎。自20世纪80年代开始,共和党开始日益接受这一不受欢迎的议程,因此缩小了它在民主政治中有竞争力的议题范围,进而导致它可以吸引的选民数量不断减少。共和党精英很快意识到赢得多数席位的唯一途径就是“利用愤怒进行组织建设”,吸引那些憎恨少数族裔崛起、相对剥夺感强烈的白人工人阶级和乡村地区的居民,从“这个政策对那个政策”转向“我们对他们”。于是,共和党在委身财阀的同时,开始推行选民基础建设的“三R路线”——怨愤(resentment)、种族化(racialization)和操纵选举(rigging)。

怨愤至为关键,因为即使选民的经济利益与他们所在政党的政治追求发生冲突,怨愤也能将他们最终留在党内。不过,重新定义了“我们与他们”的怨愤并不是简单地从地底下冒出来的;它们是“利用这些分歧谋取政治利益的政治领袖们鼓励,甚至煽动的”。

用来激发怨愤的重要工具就是种族。共和党开始日益强调它的白人身份认同(从拉丁战略退步,放弃了吸引更多拉丁选民的打算),强调此认同正在日益被边缘化、被歧视。此外,白人身份之所以如此强大,部分也是因为它与共和党右翼强调的许多其他身份一致,无论是基督教保守派、乡村与小镇居民,还是拥枪者和传统性别角色的认同者。

如果说,怨愤和种族化是为了保持受到极端经济不平等和共和党财阀经济议程冲击的白人选民的忠诚而采取的精准策略,那么操纵选举则是为了防止不那么忠诚的选民,尤其是少数族裔选民,挑战白人选民的选举影响力。这主要体现在地方选区的不公平划分上。

正是这些手段为特朗普的兴起铺平了道路,而特朗普的兴起又反过来保障了财阀的利益。两位作者指出,在特朗普的任内,共和党的建制派实现了许多目标,比如对公司和富人的巨额减税,通过行政命令大规模放松各行业监管,以及包括3名联邦最高法院大法官在内的多名亲商型联邦法官的任命等。共和党参议院议长米奇·麦康奈尔因此宣称,这是“我在(参议院)30年来保守派最好的一年……各方面都是最好的一年”。也正是从这样一个视角出发,哈克和皮尔森认为特朗普非但不是共和党政治上的异数或反常,反而正好代表了财阀统治模式与民粹主义更为紧密的汇流。

二

共和党未来的远景是什么样的?

两位作者对美国共和党有强烈批评意见。他们认为,共和党在过去的四十年中,逐渐为财阀所控制,其所推行的经济政策往往有利于富人,而非其基层选民。为了摆脱由此造成的“保守党困境”,共和党放弃了以较中性政策吸引更多选民的打算,而是逐渐强调社会、文化上的分歧,分割美国社会。为了做到这点,共和党逐渐同极端派别(如福音派基督徒、全美步枪协会)形成联盟,借助这些团体的愤懑之情,来“划分敌我”,以动员、维持选民。

接下来,两位作者有一观察,那就是在此联盟中,共和党既是获利方,也同时被这些“愤怒团体”所裹挟,并最终成为此联盟中的弱势一方。这是因为“这些团体对传统的党建方式兴趣不大”,它们所依赖的是对单一议题的坚定信仰以及其追随者的危机感(换句话说,具有强烈的敌我意识),具有高度的“部落主义”情绪,因此对妥协、共情并不感兴趣,不仅坚定面对敌对党派,也对本党中的温和人士毫不留情。这样,“在放弃说服选民的工作后,共和党逐渐丧失了塑造自己的议程和按照自己设定的条件来参加选举的能力”。

这种能力——或者说自主性——的丧失的后果体现在很多方面,其中一个就显现在共和党自身组织日益脆弱之上。比方说,当代共和党对己方媒体的敏感度明显较过去为高,以至于共和党某些内部人士说道:“保守派媒体已经变得……比约翰·博纳和米奇·麦康纳尔(两位前后担任国会中的共和党领袖)强大得多”,“共和党人原本以为是福克斯新闻在为我们服务,现在发现是我们在为福克斯服务”。又比方说,党的领导层直接受到威胁,连续两任共和党众议院的议长——约翰·博纳和保罗·瑞恩——因为跟不上形势,受到保守派媒体和党内的攻击而黯然下台。

讲到此处,两位作者的叙述就戛然而止,没有进一步延申下去。这自然是因为他们的主要论述对象是共和党的议程,而不是共和党的组织形态。但是沿着他们的思路想下去,就能发现一些有意思的事情,其中一件就是由于右翼政党组织日益薄弱,可能会导致政治寡头家族出现,从而让美国染上某种“拉美病”。

我们都知道,特朗普家的子女涉及其父亲的政务颇深。在特朗普2016年竞选之时,特朗普家的子女就在相当程度上积极参与之,完全突破了传统上候选人子女那种消极陪衬角色。在特朗普任上,特朗普的女婿库什纳作为总统高参活跃在各个议题上(从中东和平调解到新冠疫情应对不一而足)。其子小唐纳德·特朗普和他的女朋友负责他父亲的竞选筹款活动,其女伊万卡则在多个外交活动中亮相。而无论是小唐纳德,还是伊万卡,据说都有参加未来总统竞选的意图,也被其他人有此期待(大西洋月刊有篇文章,专门讲到了各路共和党人士和右翼媒体对唐的期许)。

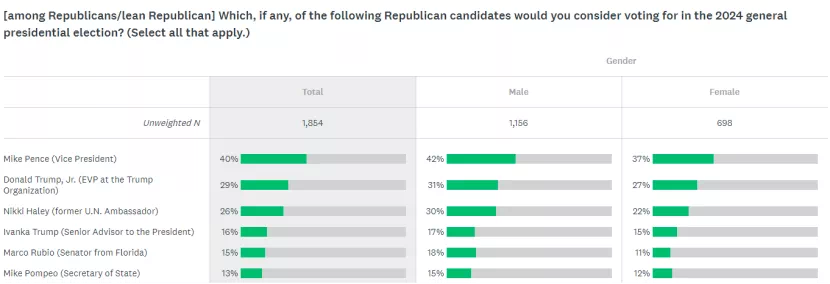

2019年12月的一项民调(Axios | SurveyMonkey)结果是这样的:

可以看出,有相当多的共和党人支持小唐纳德(29%)和伊万卡(16%)成为2024年竞选的共和党候选人。该项民调还显示出,共和党选民越年轻,就越倾向于支持特朗普的孩子,而年长的受访者则更倾向于支持彭斯和其他全国性人物。

以上这些迹象都能显示出一个“特朗普王朝”的可能与外形。

当然,在美国的历史上不是没有过政治家族,肯尼迪家族、罗斯福家族乃至布什家族,都可以说是著名代表。过去的研究通常认为,在一个较成熟、制度较完善的民主政体中,政治家族的出现无非是出于两个原因:资本优势和品牌效应——政治家族的成员方便来钱也方便履职积攒政治资历,不用筚路褴褛开创自己的政治事业,也有前辈成员的名声与影响力予以加成。但是,这些优势本身只是政治家族子弟的助力,而非决定因素,政治家族子弟还是要受到党内录用、晋升标准、程序与党内竞争的约束。比如约翰·肯尼迪是当了十三年众议员、参议员才被人们认为有背景与经验竞选美国总统,小布什也是当了六年德克萨斯州州长,经历两次州长竞选才有了问鼎的资格。

但是“特朗普王朝”的兴起却完全是一个异数,其实在相当程度上背离了美国政治家族的传统。特朗普其子其女同其父亲一样,都是在完全没有政治履历的情况下横空出世的,不受党内既有晋升程序的约束,而且一上来便颇孚人望,被认为是角逐最高行政职位的恰当人选。这种情况,美国不太能见着,倒是在南美很常见。

比方说阿根廷的庇隆夫妇就是这样。胡安·庇隆是南美左翼民粹的代表性人物之一,1973年他在担任阿根廷总统的时候,把自己的夫人伊莎贝尔·庇隆安排成了副总统。1974年,庇隆去世,伊萨贝尔·庇隆就全盘接手了丈夫的政治遗产,成为了总统。我们很难说庇隆夫人有什么政治资格。她能接任,完全是因为阿根廷的政治在庇隆的治下很大程度上私人化了。当时的阿根廷民众(尤其是劳工)将庇隆看成是唯一真正能代表他们的人物,是自己人,庇隆自己也常常宣扬各种危机、威胁和敌对势力,声称只有自己才能拯救这些感到被排除在国家政治生活之外的边缘人物,现有的政治框架(即使是庇隆自己的政党也)无非是障碍。到最后,庇隆所建立的就是一种克里斯玛式的魅力个人统治,庇隆的拥护者对庇隆的态度是依附性的,以个人效忠主义的方式表达出来。正是这种个人效忠主义的存在,使得权力在家族里的传递成为了一件受到大众拥戴、接受的事情。

现代的政治学研究通常认为,这种民粹主义下的家族政治之所以能出现,除了社会极度不平等,导致边缘人物急切的寻找救星领袖之外,跟这些国家的政党本身组织薄弱也很有关系。政党组织薄弱,就会更依赖候选人个人的名声、家族背景来获得选票,这样就为家族政治的形成提供了条件;政党组织薄弱,就会缺乏严格的党内录用、晋升标准与程序,也没有较强的纪律约束,这样也会为政治家族成员利用民意来突破“天花板”提供帮助。

从这个角度看,特朗普王朝的兴起就很值得寻味。它从某种程度上印证了共和党组织的日趋薄弱,很像是民粹主义对现有美国政党制度进行冲击后的产物——美国共和党由于将动员工作外包,导致自身组织薄弱,从而对民粹主义人物及其家族的兴起缺乏抵抗力。而这样的民粹主义人物及其家族恐怕又将进一步削弱共和党的制度。

附:

本书中译名直接翻译成《让他们吃推:极端不平等年代中右翼如何统治》或许更好,因为这样不仅反映出了作者所研究的核心问题(右翼如何统治),而且给出了大致的答案“让他们(被治者)吃推特”(Let them Eat Tweets)——即用推特来喂养铁杆支持者的种族主义和反政府的怨愤情绪,以社会文化分歧来转移人们对于经济差距的关注。用作者的原话来说就是“正如书名所暗示的,共和党分裂国家,转移民众注意力,却不真正回应普通美国人的需求,而唐纳德·特朗普的推特(Twitter)账号可谓最佳证明。但需要注意的是,不仅选民被转移了注意力,权威人士和专家也是如此”。

来源:经济观察报书评

评论