按:每年春节的头三天一过,我们便觉得有点无聊——没了胡吃海喝的口腹之欲,不想和身旁的人说话,歪歪斜斜地赖在沙发上刷手机,连抢红包也兴趣索然,活像只泄气的气球。而在放假之前,我们总想往这只气球里多塞点空气,熬夜要尽情通宵,睡觉要拉通白昼,麻将声最好二十四小时不断,一切都要撑到极致才算值回假期。

果不其然,气球在喧哗与斑斓中爆裂,留下空空如也的无聊在膨胀。

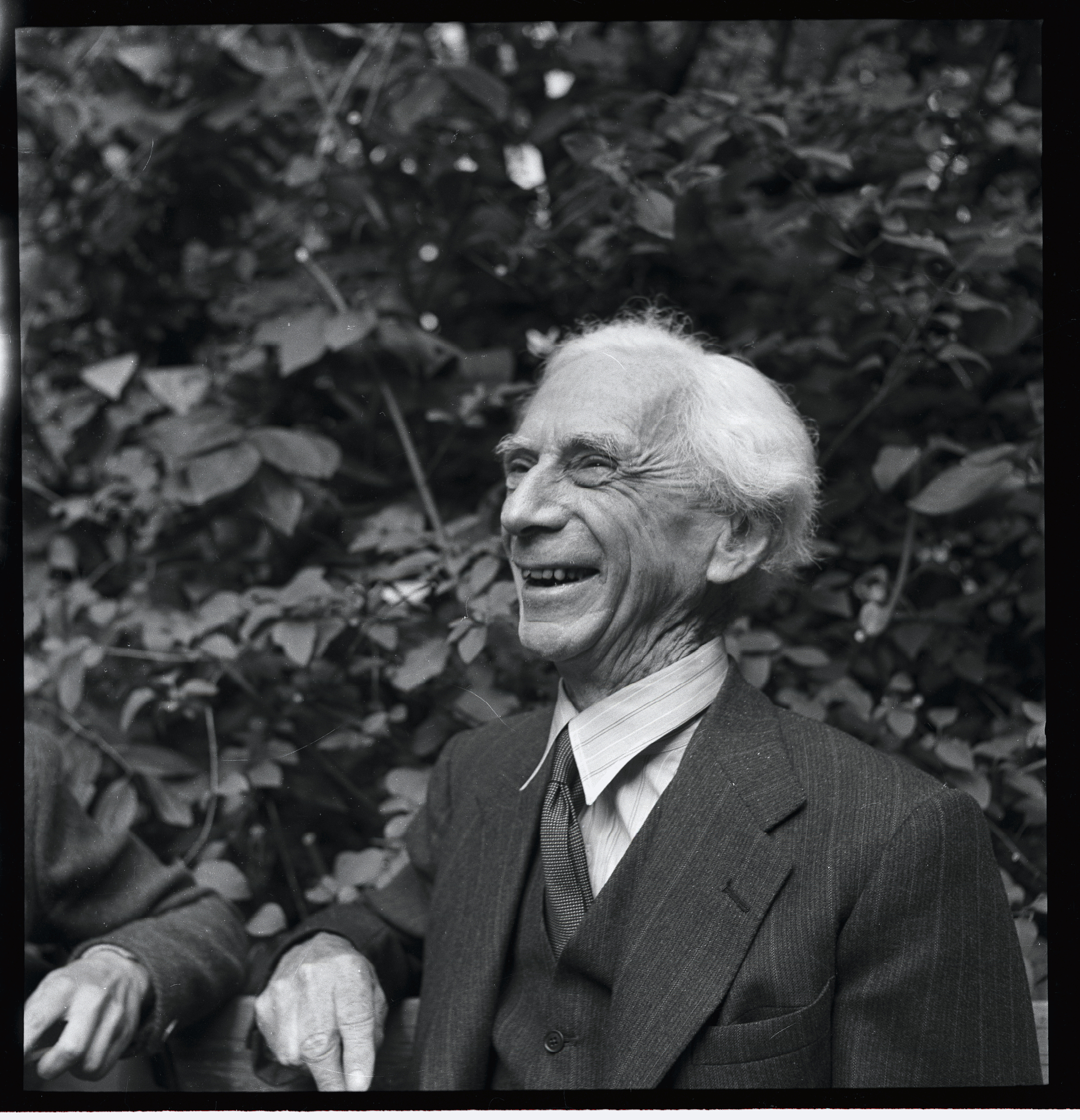

人为什么在最自由、最丰盛的时刻感到无聊?英国哲学家伯特兰·罗素在《无聊与兴奋》中提出了一个看法:他认为,兴奋就像麻醉剂,适度的使用有益幸福,但嗜药成瘾是一种过度消耗,必然会影响人对快乐的感知,所以,“生活幸福的基础是要拥有一定的忍受无聊的能力”,就像所有波澜壮阔的人生背后是无数次的平淡,所有伟大的著作都有乏味的章节。现代世界里有太多花花绿绿的娱乐为人们提供兴奋,却鲜有那种与天地自然鸣和、富含创造性的单调。即使后者所带来后的瞬时快感不如前者,它给我们留下的却是更为长久和稳定的幸福感,而非片刻欢愉后莫名其妙的匮乏。春节原是时岁之信,而今却成为大多数人时间轴外的一块悬浮之地。

在这个意义上,身处假期中的我们像是罗素所说的时间富人,拥有很多种打发时间的方式,却因为害怕无聊,陷入了另一种由过度兴奋导致的、更难以忍受的无聊。经出版社授权,界面文化从最近再版的《幸福之路》中摘编了罗素的这篇文章,与读者一起思考有关无聊、兴奋与现代生活方式的问题。这本出版于90年前的哲理小书不像罗素蜚声世界的其他哲学著作那么严谨,例如《数学原理》《哲学问题》,但这位20世纪分析哲学的代表人坦率真诚地分享了自己对幸福的见解,我们不一定会认同他的所有观点,却可以在他朴实无华、清晰灵动的语言中一洗纷乱嘈杂带来的疲惫。

《无聊与兴奋》

文 | [英] 伯特兰·罗素 (Bertrand Russell) 译 | 黄菡

在我看来,论及人类行为时,无聊这个要素远没有得到应有的关注。我认为,在历史上的各个时期,它一直是人类行为最重要的推动力之一,现在更是如此。无聊似乎是一种人类独有的情绪。囚笼中的动物确实会无精打采,来回踱步,哈欠连天,但我相信,自然状态下它们是不会有这种类似无聊的反应的。它们大部分时间里都在搜寻自己的敌人或食物,或者两者。它们有时交配,有时设法取暖,但即使它们感觉不愉快时,我也不信它们会觉得无聊。

无聊的本质之一,是现实环境与令人心向往之的更惬意的环境之间存在反差。它的另一本质是人的机能没有“全力以赴”(fully occupied)。逃离试图夺你性命的敌人应该不是件愉快的事,但却一定不会让你觉得无聊。行将被处死的人不会感到无聊,除非他勇气超人。在本质上,无聊是对某种事件的固执期望,这里所说的事件不一定非得是什么好事,只要它能够让无聊的人感受到这一天与另一天的不同即可。总而言之,与无聊相对的不是愉快,而是兴奋。

人类从心底里渴望兴奋,特别是男性。我想人类在狩猎时代会比后来更容易产生兴奋感。追逐让人兴奋,战争让人兴奋,求偶也让人兴奋。一个野蛮人会想法儿与一个丈夫就睡在身边的女人通奸,尽管他知道她的丈夫一醒他会立刻丧命。这般情形恐怕不会让人感觉无聊。而随着农耕生活的到来,生活开始变得单调乏味了,当然,贵族们除外,只有他们依然停留在了狩猎阶段。我们听说过很多关于机械耕作令人生厌的话,但我想老式耕作至少也同样让人厌倦。实际上,我与大多数慈善家的看法相反,我认为机器时代的到来极大减少了世上的无趣。在工薪阶层,工作时间不会孤寂,夜晚还可以有各种娱乐,这在传统乡村是不可能的。

再看看中低阶层的生活变化。过去吃完晚饭,妻女收拾停当,所有人要围坐在一起度过所谓“幸福的家庭时光”。也就是男主人睡觉,妻子编织,女儿们则在想,这样的日子不如死了的好,或者不如远走廷巴克图(Timbuktu)。她们不可读书,也不可离开房间,因为按道理说,父亲会在那段时间跟她们谈话,而那一定会是大家都很愉快的时间。幸运的话,最后她们结婚成家,有机会把一个同样阴郁的青春强加给她们的孩子。如果不够幸运,她们会变成“老处女”,最后变成“发霉”的淑女,这与野蛮人强加于牺牲品身上的命运同样可悲。估猜一百年前的世界时,这些可能的无聊都应该被考虑到,而且越是往前,沉闷就越严重。想象一下,一个中世纪村庄里乏味的冬天,人们不会读也不会写,天黑之后只能依靠蜡烛的光亮,唯一不算寒冷刺骨的房间弥漫着柴火的浓烟。道路无法通行,所以几乎没有机会看到另一个村庄的人。“猎杀女巫”(witch hunts)的活动成为冬夜里的唯一消遣,当然促成这项活动的原因很多,但无聊必定是其中之一。

我们的沉闷乏味比祖先少了,但却比他们更怕无聊了。我们开始发现,或者说开始相信,无聊并不是人类宿命中的定数,精神抖擞地寻找刺激就能避免无聊。随着社会阶层的提升,我们对刺激的追求也越发迫切。那些有余力追求刺激的人脚步不停,寻欢、跳舞、饮酒,乐此不疲,然而由于某种原因,他们总是期望能在他处找到一个新的温柔乡。以工作谋生的人必定会因为上班产生烦闷,而那些富裕到不用上班的人,也把无忧无虑作为生活理想。这是一个体面的理想,我断不会妄加非议,但只怕像其他理想一样,理想总是远比理想主义者想象的难以实现。总之,昨夜越是销魂今晨就越是无聊。后面还有中年,或许还有老年。二十岁的人认为人生到三十岁就结束了。五十八岁的我已经不这么想了。或许,像挥霍经济资本那样挥霍生命资本是不明智的。或许,无聊的某些成分本是人生题中应有之义。逃避无聊确实是自然本性,任何人一遇机会都会本性流露。当土著人初次从白人手里尝到酒的滋味,他们终于明白了如何逃避经年累月的无聊,除非政府干涉,他们会狂饮烂醉。战争、屠杀和迫害都成了逃避无聊的方法,甚至与邻居吵吵架也比无所事事好过些。无聊应该是道德家面对的重要问题,因为人类的罪恶有一半源自害怕无聊。

然而,无聊并不尽然是不好的。无聊有两种,一种是建设性的(fructifying),另一种则空空如也(stultifying)。前者的产生是因为麻木的缺席,而后者的出现是因为缺乏生机勃勃的活动。我不认为麻醉品有百害无一益,举例来说,一个理性的医师会开出鸦片剂这类处方,而我相信这种情况比反对者想象的要多。但决不可放纵本能、任其对麻醉上瘾。依赖麻醉的人被剥夺麻醉后产生的各种无聊只能靠时间来消解。

适用于麻醉的道理在一定范围内同样适用于各种兴奋。充满兴奋的生活是使人过度消耗的生活,它需要不断借助强烈刺激来使人激动,让人以为这种激动对于快乐是不可或缺的。习惯了过度兴奋的人就像一个嗜辣成癖的人,到最后,让别人窒息的辣对他来说甚至淡而无味。无聊,有一部分是与避免过度兴奋有直接关系的,过度兴奋不仅会影响健康,还会让人对各种快乐的滋味变得迟钝,渐渐地以隔靴搔痒取代真实深入的满足,用小聪明代替大智慧,用猎奇代替审美。我并不想把反对兴奋推到极端,一定量的兴奋是有益的,但几乎与其他所有东西一样,关键在于度。过少会导致病态渴求,过多又会导致热情耗尽。所以,生活幸福的基础是要拥有一定的忍受无聊的能力,这是一个人年轻时的必修课之一。

所有伟大的著作都有乏味的章节,所有伟人的生活都有无趣的时候。假设今天有一位美国出版商第一次看到《旧约全书》的新书稿,不难想象他会如何评论,比如,关于家族谱系:“亲爱的先生,这章不够带劲,您不能指望读者会对这一系列您言之寥寥的人物姓甚名谁感兴趣。我同意,故事开头的风格不错,起初我被打动了,但是您想和盘托出的东西太多了。取其精华,删繁就简,把它缩减到合理长度再拿给我看看。”知道如今的读者害怕沉闷,所以如今的出版商会这么说。对于孔夫子的经典、《古兰经》、马克思的《资本论》以及其他所有销量最好的经典,他也会说同样的话。枯燥的篇章不独神圣典籍会有,所有的好小说也会有。一本从头到尾都光芒四射的小说基本可以肯定不是一部巨著。除了少数重要时刻,伟人们的生活同样平淡无奇。苏格拉底能够不时享用盛宴,且当毒药发作时,依然能在交谈中获得很大满足。但他生活的大多数时候是和妻子珊西比一起平淡度过的,下午散个步,路上或能遇到几个朋友。据说康德一生中从未走出过家乡康尼斯堡(Königsberg)的方圆十英里。达尔文周游世界之后,剩下的时光全在家里度过。马克思掀起了几次革命之后,决定在大英博物馆度过余生。总体来说,伟人们的显著特征是生活得宁静,而他们的乐趣也绝不是外人眼中的刺激。一切伟大的成就都离不开坚持不懈的工作,其中的专注与艰辛使人难有余力去应付疯狂的娱乐,当然,假日里为恢复体力所做的运动除外,比如其中最典型的是登山。

忍受或多或少的单调生活的能力,应该从小培养。现代父母在这方面实在难辞其咎,他们给孩子提供了太多太消极的娱乐,如电影、美食之类,他们没有意识到日复一日的平淡生活之于儿童的重要性,而那些不同的日子只是偶尔才有。孩子们的欢愉应该主要通过自己的努力和创造从自己身边的环境中获得。诸如观剧这种具有兴奋性的同时不含身体运动的活动,应该少之又少。令人兴奋的事情其实是一种麻醉剂,人们对它的需求会不断升高,而身体在兴奋时的消极反应也是违反本能的。让孩子像一株幼苗一样在自己的土地上自由生长,他们会发育得最好。过多的旅行,五光十色的印象对于孩子并非好事,会使他们长大后难以忍受那种富含创造性的单调。

我并不是说单调本身有什么好处,我只是说某些美好的东西离了一定程度的单调是不可能的。以华兹华斯的《序曲》为例,凡是读过的人都会意识到,一个精明世故的都市青年是无法领会华兹华斯在思想与情感上的价值的。年轻人若是胸怀严肃的、富有建设性的目的,那么一旦需要,他们便能自甘承受众多烦恼。但若过的是漫不经心、放纵不羁的生活,年轻人心中就很难形成一个富有建设性的目标,因为在这种生活里,他的所思所想总是当下的玩乐,而不是将来的成就。综上所述,不能忍受无聊的一代将是无所作为的一代,是过分脱离了自然的缓慢进程的一代,是勃勃生机渐渐枯萎的一代,犹如瓶中被剪下的花。

我不喜欢故弄玄虚的语言,但离开这些文学性胜过科学性的句子,我不知该如何表达我的意思。无论我们怎样认为,我们都是自然之子,我们的生活是自然生活的一部分,我们从自然里汲取养分,与动物、植物并无二致。自然的生活节律是舒缓的,对它来说,秋、冬与春、夏同样必要,休息与运动同样重要。相较于成年人,孩子更需要与自然生活的涨落节律保持联系。多少年来,人的身体已经适应了这种节奏,宗教也将这样一些东西融入了复活节里。我曾见过一个生养在伦敦的两岁男孩,第一次被带到绿色的乡间散步时的样子。时值冬日,一切都是潮湿而泥泞的,在成人眼里没什么让人兴奋的东西,可男孩在这里却表现出了神奇的狂喜,他跪在潮湿的地上,把脸埋进草里,发出含混不清的欢乐的叫声。他的幸福体验是原始的、单纯的,也是巨大的。他的这种正在被满足的生命需要意义深远,假如这种需要得不到满足,人很少能成为完善健全的人。以赌博为代表的许多娱乐,本身没有任何与自然相联系的元素。这类乐趣一旦停止,人就会觉得无聊和不快,有一种自己也莫名其妙的匮乏感。这类娱乐活动不会带来任何可以被称作幸福的东西。

相反,让我们与自然生活产生联系的那些乐趣,其本身就蕴含了令我们深感欣慰的某些东西;当这种乐趣停止时,它们带来的幸福感并不会随即消失,尽管它们当时的欢愉程度也许不及更为刺激的放纵。这种区别存在于从最简单到最文明的全部活动中。我刚才讲的两岁男孩,他表现的是与自然生活融合的最原始的形式,而同样的情形在诗歌里则表现为较高级的形式。莎士比亚的抒情诗难以超越,因为它们充满了那个两岁男孩拥抱青草时所感到的同样的幸福。“听,听,云雀”,或“来到这金色的沙滩”,这些诗句所文雅地表达的正是两岁男孩笨拙的叫喊所表达的情感。或者,再来比较爱情和单纯的性吸引之间的区别。爱情能使我们的整个生命复苏与重生,好比久旱逢甘霖的草木。没有爱情的性则不然。片刻的快感一结束,剩下的是疲惫、厌恶和生命的空虚感。爱是大地生命的一部分,没有爱的性则不然。

现代都市人所承受的特殊的无聊,与他们离开了自然生活密切相关。离开自然使生活变得焦灼、枯燥和饥渴,犹如一趟沙漠之旅。听起来近乎荒谬的是:有些能够随意选择生活方式的富人,由于惧怕无聊,反而使自己陷入了另一种更加难以忍受的无聊。幸福生活在很大程度上必定是一种宁静的生活,唯有宁静的气氛才能蕴含真正的幸福。

[英] 伯特兰·罗素 著 黄菡 译

果麦文化·天津人民出版社 2021-1

本文书摘部分节选自《幸福之路》,经出版社授权发布,较原文有删节。

评论